Questa è una storia di padri senza più figli e di figli senza più padri, di mamme che restano sole e di uomini che hanno voluto troppo. E il troppo è categoria che spetta agli Dèi, non agli umani. Chiara si mette in punta di piedi, allunga il braccio destro e passa una mano sul marmo. Accarezza la superficie della tomba. Guarda la foto di Antonio, il suo Antonio, e con un tono da preghiera sussurra: «Com’era bello». Antonio Bellocco è morto il 4 settembre 2024, alle 10:35, ucciso da ventuno coltellate davanti alla palestra Testudo, a Cernusco sul Naviglio, dentro una Smart con targa ticinese dall'ex capo ultrà della curva Nord Andrea Beretta. Dieci anni in primo grado, così è stato valutato il castigo del delitto, complice il pentimento. Da quel giorno la Procura ha velocizzato le indagini, ordinato gli arresti e nei tanti mesi, poco alla volta, sono emersi i dettagli di una vicenda dove più vado a fondo e più sale a galla il marcio di Milano, dell’Italia, di alcuni atteggiamenti umani. Come fosse una tragedia dove i ruoli si confondono continuamente, carnefici e vittime, serpi e santi, boss e gregari, e alla fine sul palco resta nudo il dolore. Un anno dopo sono sceso in Calabria, a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Nei giorni della messa celebrativa in onore di Totò ho fatto un viaggio dentro la famiglia Bellocco, secondo gli investigatori, i processi, le condanne una delle cosche più pesanti della ‘ndrangheta. Ho intervistato chi non aveva mai parlato, la moglie, il fratello Berto, altri parenti e Aurora, la figlia di 13 anni. Hanno dato la loro versione, da una prospettiva familiare, affettiva, piena di lacune. Ma è la loro versione. Che alla fine, ci piaccia o no, ci mette davanti a radici profonde.

LA PUNTO BIANCA DI PEPPE

Arrivo in Calabria come si entra nella camera di un bambino che dorme: in punta di piedi, con discrezione. Perché il dolore questo è, un bambino che dorme, ogni tanto ti dà tregua, si ferma, finalmente si addormenta e puoi non occupartene. Eppure sai che è lì, lo devi tenere a bada. Aspetto Peppe, il videomaker e fotografo, in un piccolo bar fuori dall’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Peppe è diventata una delle persone a me più care. Fa delle foto che lasciano a desiderare, ma sul resto è meraviglioso, imprescindibile: qualsiasi cosa gli chiedi o sa la soluzione o te la trova; a qualsiasi mia richiesta o follia spesso risponde di sì e se non può mi porta a ragionare, oppure mi consiglia, sicuramente mi rassicura; ha un potere calmante, Peppe. Si presenta con una Punto bianca del 2007 senza aria condizionata, particolare non da poco considerando che la temperatura minima prevista è di 26 gradi e che lui si è già sparato tre ore e mezza di viaggio. Peppe si chiama come il paese nella provincia di Salerno in cui vive, Peppe Caggiano, come io potrei essere Moreno Montecatini, solo che è il suo vero cognome. Da quando è tornato a viverci è un po’ imbolsito, ma è tutta salute, Milano lo stressava troppo. Ha una t-shirt attillata nera, la barba incolta, i capelli brizzolati rasati, gli occhiali da vista dei pantaloncini e un paio di sneaker. «Pistooo (da buon campano trascina la vocale finale della prima parola) dove andiamo?».

SAN FERDINANDO: COME NELLA CAMERA DOVE DORME UN BAMBINO

La prima tappa, però, è San Ferdinando. Voglio vedere dove si svolgerà la funzione. Voglio annusare l’aria. L’ho detto: sono arrivato in punta di piedi, sto entrando dentro il dolore di una famiglia. Serve cautela. Sotto al cartello San Ferdinando, all’ingresso della città, c’è scritto “cittadella della carità”. Per chi arriva da Vibo, Reggio e Lamezia viene chiamata i’ casette, perché qui le case sono quasi tutte di un piano, umili, uguali una all’altra. Sono le due e mezzo del pomeriggio e andiamo a cercare un posto dove mangiare sul lungomare. Un muretto alto un metro, bianco, e una passeggiata pedonale spaziosa e deserta separano la strada da chilometri di sabbia e miglia di mare. Ci sono tre lidi, distanti centinaia di metri uno dall’altro, un chiosco di gelati che vedrò sempre chiuso, un bar e una pescheria. Agli estremi delle spiagge, a nord e a sud, ecco le gru del porto di Gioia Tauro. San Ferdinando è praticamente un paese inglobato nel porto. Il silenzio, ogni tanto, lo spezza qualche folata di vento; magari un urlo proveniente dai pochi ombrelloni ancora aperti. Solo al bar c’è un po’ di giro. Su uno scooter arriva uno senza casco che avrà al massimo otto anni. Altri ragazzini vestiti di roba fake salgono su una Toyota. La cameriera ci mette un’ora per preparare un tagliere con qualche bruschetta. Aspettiamo. Mangiamo. Poi puntiamo la piazza centrale. La Chiesa Madre di San Ferdinando Re è una cattedrale moderna. Affaccia su una piazza che alle quattro di pomeriggio è pressoché disabitata. La cappa di caldo sconsiglia di uscire, anche solo di muoversi. È tutto calmo, tutto rallentato. Sopito. Appena lasciamo la città noto il cimitero: dorme lì, ora, quel dolore da tenere a bada. Riposa lì, ora, il corpo di Totò.

LA TELEFONATA MISTERIOSA

Ci dirigiamo verso Tropea, è lì la nostra base. Tropea è la perla della costa degli Dèi, sorrido quando me lo ricordano, e il nostro hotel si chiama Luxury&Charme, peccato che dalla nostra camera non si veda il tramonto ma un’altra tipica specialità calabrese: le costruzioni mai finite. Tre piani di mattoni vivi a vista, scheletri di scale, tetti senza coperture. L’albergo è l’unica cosa che non ha scelto Peppe, e si vede. E qui, devo fare un’altra parentesi su Peppe: dicevo che è meraviglioso perché fa tutto lui, guida, imposta e segue il navigatore, e in ogni cosa è affidabilissimo, soprattutto su una: scegliere ristoranti e cosa mangiare. Per la cena opta per una terrazza sulla spiaggia di Grotticelle, a Capo Vaticano, e dal menù seleziona uno spaghetto aglio, olio, peperoncino, gambero rosso di Mazara e maizeno, un grattugiato croccante di mais tostato al forno e aromatizzato al pomodoro. La Calabria chic. Dopo la seconda forchettata ricevo una telefonata. L’uomo che parla non so chi è. Ignoro il suo nome. Ha avuto il contatto da una persona che conosciamo entrambi. Dice di amare Totò e di volersi confrontare con me. Nessuna promessa, però mi assicura che proverà a parlare con qualcuno della famiglia per convincerlo a rilasciare un’intervista e a farmi raccontare chi era davvero Antonio Bellocco. Lo ringrazio, finisco gli spaghetti e andiamo a dormire.

ROSARNO COME KABUL

Il giorno successivo l’obiettivo è andare a vedere altri due posti chiave di questa storia: Rosarno e Soriano. Per raggiungerli si passa da Joppolo e Nicotera. Il mare sotto di noi, laggiù in fondo ai costoni, brilla e commuove. Lungo la strada spuntano alimentari con nduja e capocollo di produzione propria, negozi frutta e verdura, canaloni secchi, tabacchi che all’ingresso hanno pile di quotidiani ingialliti, insegne che offrono pane casereccio, panini con frittate e cipolle rosse appese sui muri, auto con le ruote a terra e piccoli paesi che, come tutto qui, dall’una alle sei di pomeriggio sono sospesi nel tempo. Senza anime né rumori. Rosarno, quando stavo progettando questo viaggio, era la città a cui avevo pensato come base. Ma uno dei miei contatti calabresi a Milano me lo ha sconsigliato: «Sei pazzo? Se fai una foto a caso e scrivi che sei a Kabul nessuno metterà mai in dubbio ciò che dici». Ed è vero: Rosarno è come Kabul; credo di aver visto un posto peggiore solo in Libia. Negozi abbandonati, strade sporche, spazzatura accatastata all’entrata della città, piccole rotonde con al centro pali dell’elettricità, fili ad alta tensione che attraversano la strada poco sopra i piccoli tetti dei camioncini di alcune imprese edili che, scassati, rilasciano nuvole di fumo nero e denso per le strade. Lo stadio dove Totò giocava è dedicato a Giovanni Paolo II, ha i cancelli arrugginiti, i muri ingialliti con scritte sbiadite tipo Ti amo vita mia. Dentro, in un campo di erba sintetica, probabilmente la cosa più curata della città, una squadra di ragazzini si sta allenando. Bellocco era la classica mezza punta dal baricentro basso, tecnico e veloce. Decidiamo di andarcene subito. Rosarno trasmette sensazioni negative. Soriano, invece, sarà tutt’altra cosa.

LA SORIANO DI FERDICO

Questa è una storia di padri senza più figli e di figli senza più padri, di mamme rimaste sole e di uomini che hanno voluto troppo

Mi sono sempre chiesto: perché mai Marco Ferdico si è trasferito proprio a Soriano? Ferdico giocava a calcio e lasciare la Real Milano, in prima categoria, per venire in Calabria e giocare in Eccellenza, una serie superiore. Una scelta decisiva. Che ha cambiato la sua, di vita (perché qui ha trovato Aurora, madre dei suoi figli), e la tangente di tutta questa storia. È qui che ha conosciuto il padre di Aurora poi coinvolto nell’omicidio Boiocchi del 29 ottobre 2022, ed è qui che, attraverso amici in comune, ha conosciuto Antonio Bellocco. Mi faccio la stessa domanda mentre saliamo i tornanti in mezzo ai boschi, il verde di queste colline è più luminoso, a tratti sembra di essere in Toscana. Soriano spunta dal basso, è un paesino storico sulla fiancata di una montagna. Il centro storico è una via in salita, con vicoli e piazzette pedonali ai lati, che termina in un convento domenicano. Giovani e anziani sono in strada, fuori dai bar o dai circoli ricreativi. A piedi cerchiamo via dei Giardinieri, dove si venne a nascondere Daniel D’Alessandro detto Bellebuono dopo aver sparato a Vittorio Boiocchi. È fuori dal centro storico, per raggiungerla ci mettiamo dieci minuti a piedi. Qui l’atmosfera è diversa. Ci sono condomini tutti di vernice gialla, dietro alle tende delle finestre si intravedono sagome che ti osservano. O magari sono io a essere paranoico. Pure Peppe, però, si accorge di qualcosa: «Pistooo torniamo al circolo a fare due chiacchiere». Ed è proprio qui che ci presentano Pasqualone, all’anagrafe Pasquale Varì, membro dello staff del sindaco. Pasqualone ha il borsello sulla pancia, l’aria simpatica, la barba, pantaloncini corti e t-shirt di mezza taglia più stretta. Mi riconosce. «Tu sei quello che va da Giletti» dice. Sono le otto di sera, è già buio, ma Pasqualone insiste: «Soriano è un’altra cosa, rispetto ai racconti nella trasmissione Lo Stato delle Cose. Venite a vedere la Pinacoteca, la riapro solo per voi». E che fai, dici di no? Annuisco. Visitare un museo a luci basse, senza altre persone, è un privilegio. Sempre. Dopo aver visto la collezione di Madonne e di ceramiche, usciamo e sono le nove passate. Peppe ha fame, vuole una pizza nduja e cipolla rossa. Pasqualone, ormai nella parte del perfetto Cicerone, consiglia un ristorante qualche tornante in basso. Appena Peppe vede la pizza servita sul tavolo, con la forchetta in una mano e un coltello nell’altra, allarga le braccia: «Pistoooo, è proprio quella che volevo». E aggiunge quella che forse, di base, è la risposta alla mia domanda: «Oh, ma lo sai che qui a Soriano mi è venuta voglia di fermarmi?».

I FIORI PER TOTÒ

La messa è alle sette di sera e il giorno della cerimonia ci svegliamo presto. Perché sappiamo che, già dalla prima mattina, il cimitero sarà un luogo di processione per parenti e amici. Ne abbiamo la certezza perché sia io sia Peppe siamo entrambi del sud. Io sono nato a Taranto, cresciuto nelle campagne pugliesi, estati passate intorno al tavolo da ping pong allestito per la cena, donne in casa a impastare, maschi a fare le commissioni, noi bambini a giocare nei campi. Il paese di Peppe invece è a novecento metri di altezza, non lo conosce nessuno eppure, in realtà – lo sto capendo piano piano da come ne parla – deve essere un piccolo paradiso. Prima di andare alla tomba, però, passiamo dal negozio di fiori lungo la strada. Vito, il titolare, conosce perfettamente tutta la famiglia Bellocco. Vito è un nervo, magro, scattoso, parla velocemente. Con lui mi spaccio come un amico arrivato da Milano, così mentre prepara un mazzo mi aiuta a orientarmi nel labirinto della famiglia Bellocco (sono troppi, Totò era l’undicesimo figlio, e zii, cugini e nipoti si chiamano tutti più o meno con i soliti tre o quattro nomi). Prima di salutarci Vito si rende disponibile pure ad accompagnarci alla tomba: «Così non perdete tempo a cercarla» aggiunge. Ma quando siamo già in strada si blocca all’improvviso: «Volete scrivere un biglietto?». Certo, rispondo d’istinto. Risale le scale, entra ed esce in un secondo, mi porge carta e penna. Scrivo: per Totò, per la verità. Dato che non so come firmarmi, metto un generico: gli amici milanesi. Con Peppe ironizzo: se questo bigliettino finisse nelle mani di un magistrato mi scambierebbero per un affiliato. Però, a ben vedere, c'è un senso nella dedica scritta d’istinto: il mazzo di fiori è per Totò e io, in qualche modo, sono qui per cercare una verità umana, diversa (non più importante, non meno) da quella giudiziaria. Sulla firma chiedo venia; da una parte non volevo svelare la mia identità a Vito, dall’altra mi faceva molto messaggio degno di un film stile Quei bravi ragazzi. Nel viale principale del cimitero ci sono cappelle private di varia misura, invece Antonio Bellocco è in una viuzza sulla destra, sepolto in un loculo semplice, a due metri da terra, un metro per cinquanta centimetri, accanto a suo padre Giulio. Sulla lapide c’è il suo nome e una foto con Totò sbarbato, capelli appena fatti, scalati, sorriso abbozzato, il vestito delle buone occasioni. Alle otto e mezza di mattina ci sono già molti altri mazzi, qualche candela e, per terra, una corona rossa firmata dai suoi figli. Deposito i fiori che ho in mano, però non arriva nessuno. Così con Peppe decidiamo di andare a vedere la casa dove abitava, poco lontano.

L’INCONTRO CON CHIARA, LA MOGLIE

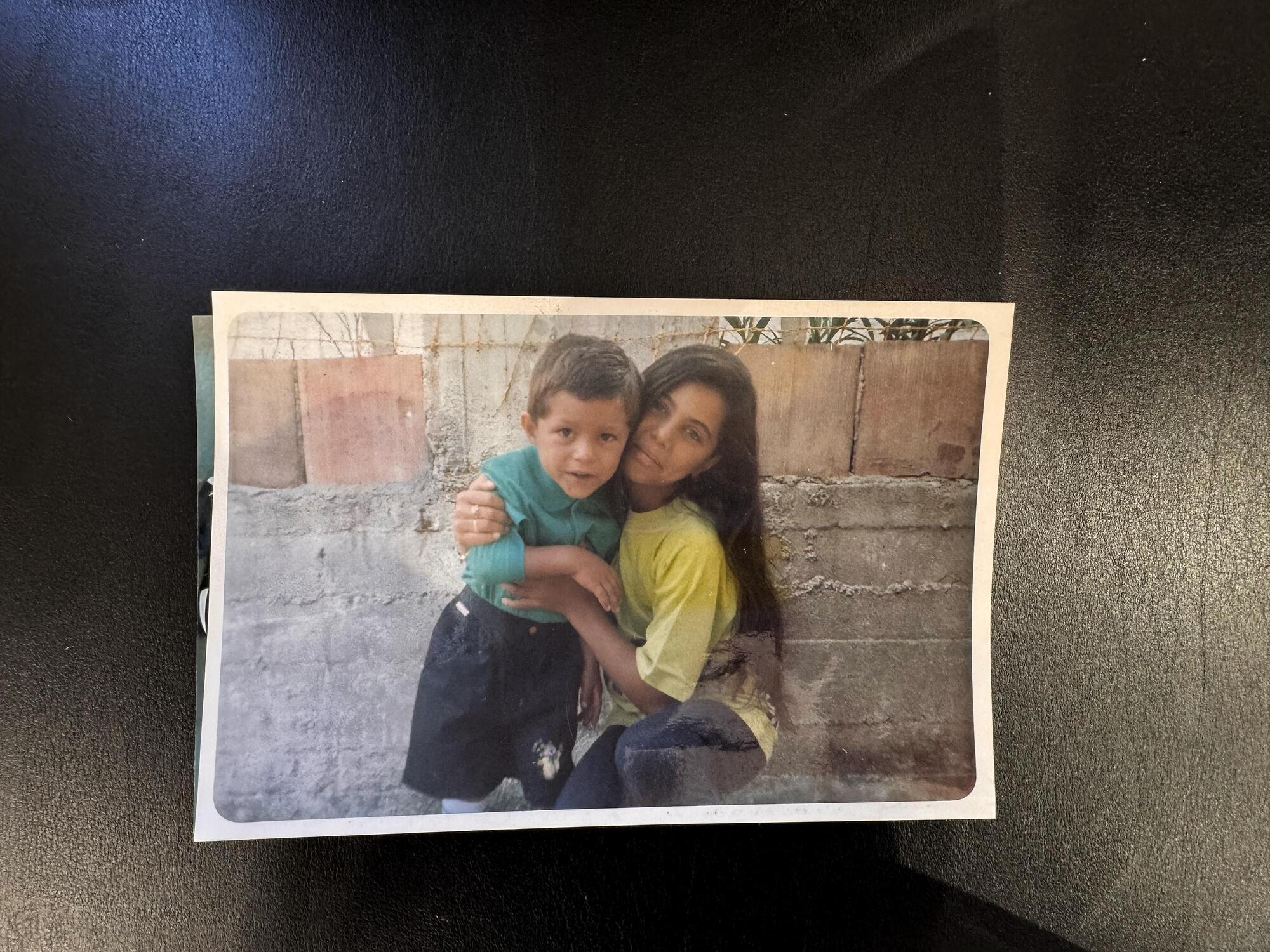

Anche la sua è una casetta, incastrata tra altre due case identiche, su una delle vie principali. La famiglia ha fatto appendere uno striscione alto tre metri che dal marciapiede sale su fino al balcone del primo piano: c’è Antonio in completo Gucci, marsupio Gucci, Rolex al polso, che tiene sulle spalle Giulio, solo che la testa del figlio, nella foto, è stata tagliata. Pure qui Totò sorride. Poi andiamo in un bar consigliato durante la telefonata della sera prima, dal calabrese senza nome. È un locale più moderno rispetto agli altri visti in paese: pareti bianche, ottima selezione di vini, arredamento di design. Il ragazzo dietro il bancone è il fratello della moglie di Umberto, il fratello maggiore di Totò. Non glielo dico nemmeno a lui che sono un giornalista. Ma la mia copertura dura appena qualche minuto, perché nel bar entra Dario, davvero uno dei migliori amici di Bellocco. Lo avevo intervistato fuori dall’aula bunker di San Vittore il giorno delle sentenze di primo grado del processo Doppia Curva. Dario è alto un metro e sessantacinque, tatuato dal collo ai piedi, occhiali da sole, maglietta smanicata da basket e pantaloncino corto. Appena mi vede, lascia andare le braccia lungo il corpo e si ferma. Come a dire: anche qui ti trovo. Dopo l’intervista mi aveva bloccato. Ora che ce l’ho davanti gli chiedo il perché e finalmente me lo spiega: «Non mi è piaciuto un passaggio, mi ha messo in difficoltà con altra gente». Con Dario c’è un altro ragazzo, lo conoscerò alla cerimonia, anche lui arrivato da Milano. Si chiama Mirko. Io, Dario e il ragazzo del bar, che nel frattempo si era infastidito («ma perché mi hai preso in giro, che eri un amico e non un giornalista»?), parliamo e ci chiariamo per più di un’ora. Poi dico a Peppe di tornare al cimitero. «Pistooo, nessuno va al cimitero a quest’ora con sto caldo» mi risponde sconsolato. Ma Peppe ogni tanto, da buon campano fatalista, sottovaluta il fatto che perseverare nella ricerca è la chiave fondamentale per trovare ciò che vuoi trovare. E infatti, proprio ripassando davanti al cimitero, verso le mezzogiorno e mezza, con un caldo opprimente dentro e fuori la Punto, ecco una Fiat 500 bianca parcheggiare da cui escono due donne, entrambe vestite di nero. Le seguiamo, a debita distanza. Vanno da Totò. Rispetto la sacralità del momento e attendo che terminino una preghiera, poi mi avvicino. Mi fissano con l’aria interrogativa, le informo che sono stato io a portare la composizione ai piedi della tomba. Una delle due mi fa: «Grazie, mi stavo chiedendo di chi fossero». Lei è Chiara, la moglie di Totò. Sarà alta giusto un metro e sessanta. La donna con lei invece è la moglie di Umberto, la sorella del ragazzo al bar. Mi presento. Ripeto: sono un uomo del Sud, so quanto siano sacri questi momenti e su quali parole soffermarmi. Chiara capisce, si fida, e per quaranta minuti restiamo seduti sulla panchina davanti alla tomba. Chiede di non essere né filmata né registrata, ma mi dà il consenso a scrivere quanto mi resterà impresso. Del nostro incontro rimane una foto fatta da Peppe. La pubblichiamo dopo aver ricevuto la sua autorizzazione.

LA MOGLIE: «INVIDIA»

Chiara si strofina le mani, fa avanti e indietro con il busto, sembra immersa in una preghiera. Ha il viso asciugato, l’espressione del volto spenta dal dolore, i capelli lisci, neri, una maglietta e dei leggings neri, indossa delle ballerine. Ha lo sguardo che sa trasformarsi da duro a dolce in un attimo. Quando mi fissa pianta le sue pupille, nere, nei miei occhi, come a volermi entrare dentro. La lascio sfogare, come è giusto che sia. Inizia fulminandomi: «Invidia. Ciò che è stato fatto a mio marito è accaduto per invidia. Antonio portava un nome, ma non era come è stato descritto. Lui non voleva minimamente fare del male a nessuno. Perché non era uno di quei... Non faceva male a una mosca, lui». Torna a guardare la tomba e pronuncia una frase tipica di una mentalità, di un’estrazione sociale: «Antonio se voleva fare agiva, non parlava». La verità, mi fa, al di là delle inchieste e di ciò che si dice, sai qual è? «Che questa vicenda ha tolto un padre a una bambina di tredici anni e fa crescere un bambino di tre anni che chiede tutti i giorni del padre. E io che risposta gli do io ai miei figli? Aurora, la grande, ha visto tutto, si ricorda tutto, ha avuto il coraggio che non ho avuto io, di abbracciarlo, di baciarlo. Io glielo dico con tutto il cuore, avessi mai saputo, avessi mai capito, che l’ambiente in cui mio marito, a Milano, non era sano, io mai l’avrei lasciato là. Assolutissimamente. In quel periodo riceveva mille perquisizioni, era vigilato, non gli hanno mai trovato una spilla, un coltello, un’arma. E secondo voi Antonio voleva uccidere, pianificava un omicidio?». Poi parla di Beretta senza nominarlo. «Se davvero aveva paura di essere ucciso, come mai non è andato dalla procura, dai magistrati? Intercettatissimo era mio marito. Ed è finito così, tra l’altro per mano di uno che pure teneva in braccio i miei figli?». Era successo qualche mese prima, alla festa di compleanno di Giulio, il 9 giugno 2024, poche ore prima della festa della curva Nord. Chiara si ingobbisce: «A noi manca la quotidianità, la chiamata, il buongiorno, il non ti preoccupare faccio io, lui si occupava pure delle pulizie. Io tredici anni avevo quando mi sono messa con mio marito. Tredici anni. E non lo lascerò mai per tutta la vita. Per l’uomo che era, il padre, il marito, il fratello che era». Tipica storia di paese del Sud, che arriva da un altro tempo, un’altra Italia, che in Calabria resiste più che in altri posti: un ragazzo diciannovenne come Totò nota una ragazzina nella piazzetta e pensa: «Io me la voglio sposare». Invece ora Chiara ha la testa reclinata e il collo che spinge lo sguardo verso l’alto, in adorazione: «I modi che aveva Antonio… Io spero che mio figlio, quando sarà grande, sarà come il padre. Io spero di rivivere il padre, per i modi che aveva, il carattere, il cuore. Dentro di me prevale solo rabbia. L’amore verso mio marito è infinito, incondizionato, indelebile». A questo punto Chiara parla ancora di Beretta e pure di Daniel D'Alessandro, detto Bellebuono, l’uomo che ha instillato la paranoia nella testa di Beretta, ripetendogli che Bellocco stava pianificando il suo assassinio. Ma anche in questo caso non li nomina: «Lui l’ha tormentato con quelle parole, era un paranoico. Ma Antonio non l’avrebbe mai fatta una cosa del genere. Morì per una bugia. Gli ha raccontato una falsità proprio e quell’altro ha dato credito a un tossico e poi la magistratura ha creduto al mandante di un omicidio, perché lui questo era già. Un animale». Interviene la moglie di Umberto, serissima. «Per me è un demone. Io lo chiamo proprio il demone». Conclude, Chiara: «Ma che motivo aveva Antonio di rovinarsi la vita? Aveva già scontato nove anni di carcere, era andato su per cambiare vita, lo giuro. Io lo vedevo giocare a calcio, a padel, lo sentivo parlare di quello. Mai visto o sentito altro, mai percepito niente». Così si alza, torna a guardarmi e prima di salutarmi mi punta l’indice verso il petto: «Giustizia non c’è stata, ma la giustizia divina ci sarà. Davanti a Dio tutti dovremo rispondere».

MANO NELLA MANO CON BERTO, IL BOSS

Tra poco la mamma di Berto e Totò avrà finito di scontare la sua pena al 41 bis e la paura di molti è che possa ordire qualche pazzia su a Milano

Stiamo risalendo in auto e ne sentiamo arrivare molto velocemente un’altra. Rallenta solo negli ultimi metri. È una Peugeot bianca. Accosta. Ne scende un uomo in completo nero: cappellino, baffetti, occhiali da sole, t-shirt, pantaloni e scarpe. L’unico oggetto non nero che indossa è il Rolex dal quadrante verde. Lo riconosco. Il suo soprannome e la sua reputazione lo precedono. U' Zuoppo. Umberto Bellocco, fratello maggiore di Totò. La gamba destra sembra cedergli, invece, proprio quando sembra stia per crollare, resiste, fa da perno al bacino e si trascina dietro la sinistra, che va disegnare una virgola sull’asfalto. Aspetto che abbia finito di parlare con Chiara e sua moglie, poi, appena si gira, gli vado incontro. Mi prende la mano, la sua è calda, ha il palmo ruvido. Sorpreso da questo gesto di intimità mi viene naturale mettere l’altra mia mano sopra le nostre. È una scena molto dolce. Ma anche molto surreale: due uomini completamente vestiti di nero, in sosta al centro di una statale e sfiorati ogni dieci secondi da auto che fanno i cento all’ora, si tengono per mano sotto il sole più potente della giornata. E uno è un giornalista e l’altro viene descritto dai vari esperti di ‘ndrangheta come il vero, attuale, boss della famiglia Bellocco. Piegando la testa Umberto mi parla piano, lentamente. Mi parla come se già mi conoscesse: «Sei una buona persona, un buon giornalista. Non solo rispetto tanto il tuo lavoro, lo ammiro. Ma noi vogliamo solo la pace. Nel cuore. Cosa che non troviamo mai» mi dice. E nel farlo si batte l’altra mano sul petto. È tutto molto teatrale. La gente del Sud lo è. E so anche che non assecondare questa solennità può risultare come una mancanza di rispetto. Berto continua: «Purtroppo abbiamo un cognome che ci precede e ci marchia. E non so nemmeno se spendere una parola oppure no, perché quello che diciamo noi o non conta o conta tantissimo, però credimi, mio fratello era una persona d’oro, come te lo hanno descritto. Tutti noi la mattina ci alziamo, lavoriamo, non vogliamo un problema. Io so quello che ho perso. Ho perso la gioia più bella del mondo. Ce l’ho pure tatuato». A quel punto infila due dita nel colletto, tira giù la maglietta, e sul petto intravedo il ritratto di Antonio. Umberto si inorgoglisce, guarda il cielo: «Non l’ho mai fatto un tatuaggio. Qui ho fatto un’eccezione perché lo porterò nel cuore, nella mia vita, però non non vorrò mai, credimi, te lo dico sinceramente, non auguro a nessuno che gli succeda la stessa cosa, proprio minimamente, assolutamente, noi viviamo nel dolore… Abbiamo perso un padre, un fratello, uno zio, che non tornerà mai più, per il resto, be’, ognuno può fare quello che vuole nella vita». Eccolo il punto importante. È dall'omicidio che si mormora di una vendetta. Più volte è stata mandata in onda la telefonata della madre di Chiara, Emanuela Gentile, che dal carcere diceva proprio a Umberto: «Andate e fate una strage!». Altri sostengono che la ‘ndrangheta non dimentica e Andrea Beretta alla fine, in qualche modo, la pagherà, anche perché tra poco la mamma di Berto e Totò avrà finito di scontare la sua pena al 41 bis e la paura di molti, su a Milano, è che possa ordire qualche pazzia in linea con la fama che si è guadagnata nella vita. Invece qui Umberto mi sta dicendo di no, che la vendetta non la cercheranno. D’altronde, cosa umanamente è più sopportabile: perdere un figlio, un fratello, uno zio, un padre per sempre e vivere nel ricordo di un uomo giusto, saggio, buono che non c’è più? Oppure continuare a vivere ma in maniera misera, portandosi dietro l’onta di aver ucciso, con una moglie da cui ti eri già separato e due figli che, in fondo, non ti perdoneranno mai di averli resi dei semiclandestini? È meglio chiamarsi Bellocco o Beretta, in questa storia? Rassegnarsi al dolore o a patire il peso del carnefice per il resto dei tuoi giorni? «Antonio l’ho cresciuto io!». Berto si batte il petto un’altra volta. «Ci passiamo tre anni». Poi, per un attimo, si rivolge con il voi. Il voi oramai lo usano solo i calabresi: «Io ammiro la vostra personalità, e rispetto tantissimo la vostra persona. Credimi, te lo dico sinceramente, vivo nel ricordo dell’amore per mio fratello ma non voglio parlarne, non voglio io, sarebbe scontato dire certe cose, meglio che ne parlino altri». Il senso di questa frase la capirò solo a fine serata.

LA CELEBRAZIONE E UNA SORPRESA

Chi era davvero Totò? «L’uomo non ha una sola e identica vita; ne ha molte giustapposte, ed è la sua miseria». Lo diceva Chateaubriand

Arriviamo in cattedrale alle sei e mezza di pomeriggio, entriamo assieme alla moglie e ad alcune sorelle. Con Chiara ci scambiamo un saluto con un piccolo movimento del mento, da qualche metro di distanza. Sulle scale della Chiesa c’è anche Klaus Davi, telefono puntato verso Berto Bellocco e spilletta di Israele sulla giacca. Lentamente San Ferdinando Madre si riempie. Sono tutti vestiti di nero. Molti indossano delle t-shirt con una foto di Antonio stampata e la scritta: Totò vive per sempre nei nostri cuori. Le donne di famiglia occupano le prime due file, serrate, una avvinghiata all’altra. Chiara è al centro della prima. C’è pure Aurora. Altre ragazze della sua età camminano nel corridoio laterale. Pure Umberto si mette di lato, in piedi, lascia i posti a sedere ad altri. Resto vicino a lui, lo saluto, troviamo anche il modo di scambiare una battuta. Gli sguardi sospettosi che mi sentivo addosso scivolano via. Noto un ragazzo tatuato, giovane, sui vent’anni, sono in tanti ad andarci a parlare, si vede che è un punto di riferimento. Chiedo chi sia. È Pietro, il nipote. L’amico Dario, da Milano, è in terza fila. Poco più dietro c’è Aurora Simoncini, la moglie di Marco Ferdico, con la madre. I mariti di entrambe rischiano una condanna all'ergastolo per l’omicidio Boiocchi. Insieme a loro, i due figli di Marco e Aurora: sono bellissimi. E in un funerale come questo, stonano. La bambina è dolcissima, sorridente, agitata. Il figlio ha solo qualche mese. E si chiama Antonio, come Totò. Per l’età che ha è un torello: paffuto, anche lui dolce, con due guance tonde e morbide. Sta in braccio alla nonna, con le mani abbandonate verso il pavimento, la bocca leggermente aperta, dormiente e beato. Sono le sette. La Chiesa è piena. Il parroco, don Domenico Rizzi, sceglie il Vangelo secondo Luca e le parole di San Paolo a Timoteo: «Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io». Poi aggiunge: «Il Signore un peccatore può farlo diventare un santo». Sembrano proprio parole per Totò: non ci sono santi, a meno che non arrivi la grazia di Dio. La figlia di Umberto crolla. Corre verso il padre accanto a me, lo abbraccia, singhiozza. Umberto la porta fuori e la consola. Non lo vedrò più. Quando la funzione finisce, ecco che comincia la processione ad abbracciare Chiara. Al di là della strada, nella piazza, c’è un intero paese a guardare. In prima fila polizia e carabinieri. Fuori dalla chiesa, invece, Aurora coordina la distribuzione dei palloncini. Otto lettere gonfiabili compongono la scritta “Totò vive”. Appena palloncini e lettere salgono verso il cielo, parte un applauso. Arriva il momento dei saluti e il sagrato della chiesa, lentamente, si svuota. Io e Peppe torniamo verso Tropea. In fondo, il nostro lavoro, qui, è terminato. Ci sbagliamo. Mentre parcheggiamo a Santa Domenica ricevo una telefonata. Il numero non mi è nuovo eppure non ce l’ho registrato. La voce è alta, il tono calabrese: «Amico mio, quando ci vedremo mi dovrai una cena perché sto per farti un bel regalo». È la persona che avevo sentito due giorni fa al ristorante di Grotticelle. Mi spiega che un nipote di Totò è disponibile a farsi intervistare. «Pietro!» dico d’istinto. E lui: come fai a saperlo? Non lo so, sensazione. Prima di salutarlo, lo ringrazio e gli chiedo ancora una volta: mi dici il tuo nome? «Eh, quando ci vediamo te lo dico». Passo la cena a parlare e a scambiare messaggi con Pietro. Ci diamo appuntamento per il giorno dopo all’una e mezza nella sua barberia. Pietro mi anticipa che con lui ci saranno altre due, tre persone. Da qui a quel momento il mio principale lavoro sarà placare l’ansia di Peppe. «Pistooo» mi ripete anche nella Punto bianca, toccandosi nervosamente la stecchetta degli occhiali, mentre ripercorriamo la strada da Tropea a San Ferdinando per l’ultima volta. «Mi sto cagando addosso. Ci hanno convocato in barberia come nei film, Pistooo, dai retta a me, non ci andiamo». Rido, lo tranquillizzo, gli spiego che invece ci hanno conosciuto, hanno visto il rispetto con cui abbiamo partecipato alla celebrazione e hanno deciso di darci fiducia, di farsi intervistare davanti alle telecamere. Per la prima volta. Poi ripenso all’ultima frase di Berto fuori dal cimitero: «È bene che di Totò parlino altri».

LA PRIMA INTERVISTA DEI FAMILIARI

«Se veramente voleva fare una cosa del genere mio zio chiamava qualcuno di fidato». Ma risulta anche che nel luglio 2024 avesse cercato qualche contatto calabrese...

San Ferdinando dorme, la barberia è chiusa, e Pietro si presenta con cinque minuti di ritardo, in bici. Ha modi molto cordiali. Poco dopo arrivano Domenico Nasso, il nipote di Totò, figlio della sorella più grande (lo riconosco perché è uno dei pochi a essere apparso qualche minuto in tv, intervistato dalla giornalista Lauricella su Rai Tre), un’altra sorella, Isabella, e Morena, una nipote. Sistemiamo le camere e cominciamo l’intervista. La loro versione è univoca: Totò era un cuore d’uomo, non avrebbe mai potuto pianificare un omicidio ed è arrivato il momento di raccontarlo, di metterci la faccia. Bene, ma molte cose andranno precisate. Chiedo subito cosa direbbero ad Andrea Beretta, se fosse qui davanti. Morena avrà sui venticinque anni, la sua bellezza richiama la bellezza di tutte le donne del sud, la carnagione scura, i capelli raccolti, neri, i tratti somatici delicati, l’eleganza nei gesti, anche quando è arrabbiata come adesso. E dice una cosa su cui rifletterò a lungo: «Se riesce a dormire la notte. Perché forse alle persone fa strano pensare che siamo così uniti, ma siamo così uniti perché ci vogliamo bene, siamo cresciuti così, con questi valori. Se sta male uno, stiamo male tutti. Certo, al giorno d’oggi nessuno le prova più emozioni così. Viviamo in un mondo dove ormai è normale avere rapporti distanti con i propri genitori o i fratelli. Per noi queste cose non esistono. Per noi esiste l’amore, il bene reciproco, ok? La fratellanza. La fratellanza quella vera, e sono valori che ad oggi non esistono, ok? Per alcuni, quindi, può sembrare strano questo attaccamento, però è così. Non è che dobbiamo giustificarci su questo». Interviene anche Isabella, pure lei capelli lisci, neri, gli stessi caratteri delle altre donne di famiglia: «Non dimentichiamo, ora fa il collaboratore. Non perché si sia pentito, assolutamente. Non credo proprio. Nemmeno il perdono alla famiglia nostra ha mai chiesto, per esempio. Uno che si pente tante volte dice ho sbagliato, no? A lui conviene pentirsi». Pure loro, come Chiara, parlano di invidia. Domenico: «Antonio era diventato un idolo per tutti. Lo amavano tutti. Lo chiamavano dai dieci ai quindici compagni sempre vicino a Beretta. Se mio zio voleva ucciderlo non andava a calcetto o a mangiare con lui. E quella mattina è andato là, l’ha baciato, si vede, meno male che c’era la telecamera, si vede tutto, era tranquillo». È vero il contrario, però: se vuoi ammazzare qualcuno lo tieni buono. Anzi, si dice che l’errore di Ferdico e Bellocco sia stato proprio quello di far capire a Daniel D’Alessandro detto Bellebuono che dopo Beretta sarebbe stato lui il prossimo a morire, cosa che poi l’ha portato a confidarsi proprio con Beretta. Isabella si concentra sulla dinamica: «Beretta ha detto che mio fratello l’ha sparato e lui si è difeso, ma aveva la cintura. Se non avesse avuto la cintura…». Morena: «E mi chiedo una cosa, come fa la giustizia a credere a tutto quello che dice? Non era nemmeno armato mio zio, quindi come puoi dare agio a una persona che ha mentito già una volta, anzi due volte, come fai a credergli la terza volta e non avere nessun dubbio? Ora te la chiedo io una cosa: per un omicidio secondo te quanto si deve pagare? Secondo me l’ergastolo. E perché non c'è stato scalpore sul fatto che sia stato condannato solo a dieci anni?». Domenico si fa avanti: «Parliamo di uno che aveva la sorveglianza, che aveva un arsenale di armi, coinvolto in risse, minacce, un omicidio. E recidivo, che in Italia è un reato a sé oltretutto». Domenico getta pure un’ombra sugli investigatori: «Quando è stato ucciso Boiocchi, il suo nome era il primo della lista. Perché non è stato mai messo in atto qualche fermo e si è aspettato due anni e mezzo?». Il sottotesto è: non è che Beretta era già un confidente?

LA PRIMA INTERVISTA DELLA FIGLIA AURORA

«Non abbiamo interessi a Milano e questa cosa del calcio ha attratto Totò, ma era una roba sua». Anche se agli inquirenti non sembra proprio così

Squilla il cellulare di Isabella. Aurora, la figlia di Totò, sta per arrivare, vuole parlare e la madre ha dato il consenso. Aurora entra pochi minuti dopo: assomiglia tantissimo a Totò, ha una stretta di mano forte e una postura che tracima rabbia e voglia di sfogarsi. Si siede in punta di divano e lo fa, si sfoga: «Il mio cognome l’hanno etichettato come mafioso. Se potessi scegliere tra Beretta e Bellocco io sceglierei il mio, nonostante sia un cognome pesante di mafiosi. Meglio uno così che da assassini. Ho tredici anni e mezzo e mi è stato tolto un padre che doveva crescermi, mi doveva portare all’altare, doveva vedere i miei figli, doveva esserci alla mia laurea. Non mi sembra però che Andrea Beretta non vedrà i suoi figli crescere, non vedrà i suoi figli sposarsi, solo perché si è buttato pentito. Che poi, parliamoci chiaro, pentito di che? Le cose le sapevano già tutti, pure le forze dell’ordine. Gli hanno dato dieci anni per un omicidio, ricordiamoci che per reato di mafia a mio papà gliene hanno dati dodici e poi se n’è scontati sette. Noi veniamo condannati solo per un cognome. Adesso non ci possiamo neanche fidare della giustizia, delle leggi, dei tribunali, quindi ci affidiamo solamente alla giustizia divina. Non vogliamo né vendetta e né niente, perché siamo persone di onore e lealtà, e persone perbene e umili. Non siamo persone che vanno a vendicarsi e a fare quello che ha fatto Andrea. Noi vogliamo solamente giustizia divina, siccome quella giudiziaria non esiste». Domenico annuisce: «Per noi è finita là. Poi quello che succede domani nelle strade sono fatti di Beretta. Ma la nostra vita è qua». Domenico e Aurora, quindi, ribadiscono di non volere una vendetta, ma ci sono anche altre questioni da chiarire. Tipo la convinzione che la decisione di portare su Bellocco e affidargli i guadagni della Nord fosse una decisione presa in Calabria. Domenico insiste: «Ma secondo lei, se così fosse, personaggi che sono da trent’anni a Milano avrebbero accettato un giovane che a Milano non c’è mai stato?». Aurora: «A San Ferdinando che lavoro c’è? Come manteneva la famiglia, come portava il mangiare ai propri figli? Si è spostato verso il nord per trovare lavoro, per lavorare, per darci il pane per i nostri denti, per trovare fortuna, solo con le sue scarpe e il suo cervello, senza bisogno e l’aiuto di nessuno. Perché questo è anche colpa un po’ dello Stato, che non dà lavoro qua al Sud». Ancora Domenico: «Antonio per andare a lavorare là ha avuto il permesso del magistrato. Loro oggi dicono che quella società era fantasma. Quindi il magistrato che cosa fa?». Poi si concentrano sulla figura di Danielino, ovvero Daniel D’Alessandro. Domenico: «Lo chiamavano così. Dopo l’omicidio era là, a casa di Antonio. Ha abbracciato tutti. Diceva: “Mi dispiace, ma che ha potuto essere, ma che ha potuto”. Se lui a mia zia diceva “porto Aurora a comprare un gelato” Chiara gliela lasciava. Era di fiducia. Io spero che dirà la verità e dirà tutto. Perché ci sono molte incomprensioni». Danielino, per il momento, è l’unico che non ha collaborato in alcun modo con i magistrati. Ma le dichiarazioni di Marco Ferdico, rese pubbliche da poco, confermano il suo ruolo di traditore. Il dubbio è: Bellocco sapeva o no del piano ai danni di Beretta? Aurora si risente: «Se mio padre lo voleva uccidere faceva conoscere a me, a mia mamma, a mio fratello gente così? Andrea mi ha mostrato pure i suoi figli. Se mio papà conosceva cosa avevano fatto, perché ricordiamoci che non si è scoperto niente fin quando non è morto mio papà, mio papà non si avvicinava a lui e soprattutto non avvicinava a me, a mia mamma, a mio fratello, non ci poteva far sedere a tavola con determinate persone». Domenico: «Le spiego, mio zio se veramente avrebbe pensato una cosa del genere, ma non esiste minimamente che se ne parlava con Bellebuono, chiamava qualcuno molto fidato a lui». Non mi risulta. Mi risulta invece che già a luglio 2024 Bellocco avesse cercato alleati proprio giù in Calabria, ricevendo però solo risposte negative. Ferdico, nelle sue dichiarazioni, fa l’equilibrista: dice che Totò sapeva, ma che era contrario. Su questo Domenico ribadisce: «Noi crediamo nell’innocenza di Totò. Antonio a Bellebuono l’ha fatto uscire dal tunnel, l’ha mandato in comunità. Antonio odiava la droga». Anche qui bisogna fare una precisazione: è vero, Antonio non si drogava, ma da Ferdico si era fatto dare 100mila euro per una partita di coca che poi è sparita. Prima dell’uscita dei verbali di Ferdico Danielino è stato trasferito nel carcere di Cagliari, lontano da Milano, in isolamento. E ora, per i magistrati, i Bellocco hanno ancora interessi legati alla curva Nord dell’Inter. Domenico dice qualcosa che assomiglia a una risposta per questa accusa: «L ‘ndrangheta è un nome che dà lo Stato. Noi siamo solo famiglie. Noi portiamo rispetto e pretendiamo rispetto. Noi ci aiutiamo l’uno con l’altro, e se io devo ricambiare un favore e viene mio cugino che mi chiede di trovare il lavoro alla figlia io glielo do. Noi siamo nati così. È questo che loro contestano e chiamano ‘ndrangheta. Senza quello che è successo ad Antonio, a noi nessuno ci conosceva. Eravamo i Bellocco dei campi da calcetto. E non abbiamo interessi a Milano e questa cosa del calcio ha attratto Totò, ma era una cosa sua». Anche questa cosa non mi risulta. La voce è che, tramite un referente, si siano mostrati disponibili per dare una mano ad aprire il prossimo negozio ufficiale della curva Nord. Solo una diceria? Domenico ribatte: «Mia zia non ha un bonifico. E per me, mio zio era quello che se sapeva che mi alzavo alle cinque di mattina mi telefonava e mi diceva: nipote, buona giornata». Legittimo, plausibile, e a onor di cronaca, devo aggiungere che da quanto ho potuto verificare io è vero: Totò, del piano di uccidere Beretta, non ne aveva parlato con nessuno dei familiari più stretti.

IL DOLORE DI GIULIO

«Sai cosa si dice da me? Che la catena è forte quanto l’anello più debole». Ecco il significato di famiglia

I parenti, per raccontare meglio chi fosse Totò per loro, hanno portato una sua racchetta da padel e alcune foto. Aurora mi mostra alcuni filmati sul cellulare. In uno ci sono loro due che ballano in una piccola cucina. Papà Totò fa ridere la figlia e, mentre il video va avanti, noto per la prima volta un’espressione di tenerezza sul volto di Aurora. Che pena, il dolore e la mancanza. Che pena la miseria umana che per soldi, potere ed ego fa pagare le colpe anche a una figlia. Pietro è rimasto in silenzio. Solo ora prende la parola, quasi scusandosi, per far sentire un audio che ha sul cellulare. È di Mirko, l’altro ragazzo arrivato da Milano. «Fa capire davvero bene com’era mio zio» dice. L’audio è questo: «Ho avuto il privilegio di essere amico di Antonio, non per tantissimo tempo, perché noi abbiamo condiviso un anno e mezzo veramente intenso, mattina pomeriggio sera, colazioni pranzi cene, sport confidenze. Ha fatto cose che per me non ha fatto nessuno. Piccole cose che ti toccano il cuore. Ricordo che un giorno ero in trasferta per lavoro, mi era appena nata una bambina, e mi ha chiamato dicendo di far scendere mia moglie perché aveva lasciato la spesa con tutte le cose che servivano a noi. Una volta la bambina tossiva in macchina e lui gli ha portato il miele di eucalipto. Purtroppo nella vicenda si parla sempre di Bellocco, mai di Antonio. Chi era Antonio non interessa a nessuno. È stato trattato come il capo o il facente parte di qualcosa. E non si parla dell’uomo che è stato». Sono le tre di pomeriggio, il barbiere deve riaprire ai clienti. Prima di salutarci mi avvicino a Domenico e chiedo di Giulio, il figlio più piccolo di Totò: Ieri non l’ho visto alla cerimonia, o sbaglio? «Per forza» mi fa. «Non lo sa che è morto, gli diciamo che è via per lavoro. E quando torna, chiede. E noi non sappiamo mai che dire». Questa risposta merita silenzio. Poi, le ultime parole, sono di Morena: «Vedi, Antonio siamo tutti noi: i suoi fratelli, i suoi genitori, i nipoti, i figli, la moglie, perché in ognuno di noi c’è qualcosa di lui. Io vedo sua figlia e vedo lui, vedo mia zia e rivedo lui. Quindi è in tutti noi. L'unica speranza e l'unica cosa in cui credo ad oggi non è nella giustizia italiana, ma che un giorno lo rivedremo. Su questo ne sono sicura. Un giorno lo rivedremo».

EPILOGO: QUALCHE GIORNO DOPO

Agli Dèi si dedicano le coste, gli esseri umani che li sfidano commettono un peccato capitale. Il primo: superbia

Trattoria Sole, quartiere Lambrate, lampade e arredamento art déco, sulla tavola piatti tipici della tradizione milanese. Davanti a me uno dei calabresi più chiacchierati in Lombardia. Gli chiedo: chi è l’uomo che mi ha chiamato? Sorride. Piuttosto, mi fa, come ti sei trovato in Calabria? Già, me lo sono chiesto anche io, e ho pensato molto alla risposta.

Una volta, Gaetano Salvemini ha dichiarato che l’Italia dovrebbe finire a Napoli e ricominciare sullo Stretto di Messina. Ma la parola “Italia” deriva dal greco Italòi, i greci chiamavano così una popolazione che abitava proprio questa terra bruciata, grezza, cruda e selvaggia: i Vituli, la cui cultura era legata all’animale sacro del vitello. La Calabria è un pugno di terra che ti lanciano in faccia, polvere, pietre, materia grezza che ti colpisce. Guardi dalla parte del mare e vorresti urlare da quanta bellezza e ferocia selvaggia ti si para davanti; guardi dalla parte della terra e vedi abbandono e diffidenza, e pure generosità e unità. La Calabria ci ha donato quel nome che inneggiamo ai Mondiali e riconosciamo come Patria: qui, in qualche modo, risiede ancora la natura più cruda e ostile: il germe da cui siamo nati, la nostra sostanza.

I calabresi parlano come i latini, con il soggetto alla fine, e solo quando hanno terminato la frase, spesso, puoi capire a chi o cosa si stanno riferendo.

I calabresi pesano le parole: dicono senza dire, per capire il senso del messaggio devi saper interpretare. Scrivendo questo reportage, per esempio, ho intuito che molte frasi che mi sono state buttate lì forse intendono altro. E poi c’è la famiglia.

Un senso ancora arroccato di questa parola, che probabilmente non possiamo comprendere più, noi, anche se proprio l’Italia, di base, è una nazione basata sulla famiglia: la nostra industria è familistica e i lavori, di padre in figlio, sono ancora oggi ereditari, molte volte: studi medici, notarili, avvocati, i politici; in Italia l’amichettismo e il familismo emergono in qualsiasi scandalo. Siamo noi italiani ad avere questa natura, per molti studiosi è il motivo stesso per cui non abbiamo mai avuto una classe dirigente degna di tale nome. Al contrario però è sempre stato sintomo di unione, di forza, di comunità. Eppure questo significato così radicato della famiglia lo abbiamo perso, ovunque, anche al sud. Tranne, appunto, in Calabria. Qui dove nasci con un timbro addosso, a ragione o a torto, qui dove i congiuntivi si sbagliano e i cognomi fanno paura, qui dove cresci sviluppando una dialettica noi contro lo Stato, sei quasi costretto a credere, ancora, in modo molto forte, a un concetto di famiglia che sia sinonimo di unione, di compattezza, di protezione, di sistema chiuso che difende i propri componenti contro tutto e tutti a ogni costo. Il mio compagno di pranzo mi ascolta. Spegne la sigaretta nel posacenere: «Sai cosa si dice da me? Che la catena è forte quanto l’anello più debole». Stavolta sorrido io. Chi era davvero Totò? «L’uomo non ha una sola e identica vita; ne ha molte giustapposte, ed è la sua miseria». Lo diceva Chateaubriand. Risuonano come rintocchi di campana le frasi di Domenico sul figlio di Totò, Giulio. Poco importa che Totò sapesse o no, che fosse contrario o complice. Poco importa, forse, ora, chi fosse. Al di là di tutto, della giustizia divina e di quella terrena, del dolore che ha scavato il suo spazio nei meandri dell’anima di ognuno, al di là della verità e del giudizio, sentire quelle parole («Giulio non sa niente e non sappiamo cosa rispondergli») è ciò che mi ha fatto più male. Agli Dèi si dedicano le coste, gli esseri umani che li sfidano commettono un peccato capitale. Il primo: superbia.

Se diciamo di credere in Dio, questo dovremmo tenere sempre a mente. Se diciamo di credere in Dio, dovremmo ricordarci che per tale colpa la pena può essere suprema: segnare le vite di piccoli innocenti, per esempio. Se diciamo di credere in Dio, questa è l’ultima cosa che merita di essere detta.