Datemi un cesso hi-tech con la tavoletta riscaldata e con un getto d’acqua regolabile per intensità, posizione e temperatura così da programmare un bidet ad personam e a me, di fare discorsi sulla libertà di stampa, di parola e di opinione, be’, non me ne fregherà più un cazzo. Datemi la possibilità di permettermi ogni benefit a facilitarmi la vita (tipo un robot assistente personale che mi pulisca la casa, cambi mia figlia neonata e mi prepari la colazione appena sveglio) e mi dimenticherò di tutte quelle menate occidentali come il diritto alla privacy e di non essere tracciato. Sono nel bagno di una suite al settantaseiesimo piano di un hotel cinese cinque stelle lusso e quando il flusso ghiacciato lanciato dal tubicino all’interno del water colpisce, con la precisione e la forza che ho appena impostato, il mio buco del culo provo una sensazione bellissima. Stupore e piacere. Mentre mi alzo e cammino bullandomi con le mutande in mano penso che le notizie sono due, una bella e una brutta. Ma sono la stessa. Ovvero che sarà inevitabile. Consegneremo la nostra vita alle intelligenze artificiali e alla tecnocrazia. La tecnologia non è mai stata neutrale, lo ha detto Heidegger nel 1953, e se lo ha detto lui, mi dispiace, nessuno di voi sarà mai alla sua altezza per farmi cambiare idea.

Giorno zero: La proposta

Una volta atterrato a Malpensa mi è sembrato di essere tornato non in Italia ma nel 2006. E con molte domande in testa: cos’è davvero la libertà? La Cina è il vero nemico numero uno? Quanto siamo disposti a sacrificare per vivere bene?

Ed è per questo che quando Xiaoning mi propone di viaggiare tra Pechino, Shengyan e la nuova città in costruzione Xiong’an per vedere dove sta andando la Cina nel campo dell’IA, non esito un secondo. La Cina è avanti anni luce in questo settore. Detiene più del 60 per cento delle miniere di materie prime che servono per sviluppare l’intelligenza artificiale ma anche per fabbricare le batterie elettriche, gli smartphone e qualsiasi altro strumento di controllo tecnologico, ed è per questo che Deepseek ha fatto crollare la borsa e generato un caos mondiale, ed è per questo che Trump nel suo discorso di insediamento ha dichiarato che gli Stati Uniti devono tornare a investire nella manifattura (altro settore in mano alla Cina) e ha abbandonato il Green Deal a favore del gas e del petrolio. Come posso quindi rifiutare l’offerta di Xaioning? Xiaoning, che chiamo Xiao, è una collaboratrice di Tencent in Italia. È molto paziente, 1 metro e 70 di lisci capelli neri e sorriso sempre presente, è una delle speaker del G7 dei giovani e soprattutto finge di capire il mio pessimo inglese. Quando glielo faccio notare nega, risponde che non è vero. Ma dopo aver fatto questo viaggio so che mente: i cinesi, piuttosto che essere scortesi, mentono. Non è ipocrisia, è mentalità, un atteggiamento morale. E se non capite, cercate cos’è la dottrina di Confucio su Wikipedia e poi riprendete a leggere. Io e Xiao ci incontriamo in un bar sui Navigli e, prima di tutto, mi spiega meglio cosa sia Tencent. Perché in Italia non tutti la conoscono e chi la conosce crede sia la Meta cinese. Falso: Tencent oltre ad aver unito le tre note app di Meta in una unica (ovvero Facebook, Instagram e Whatsapp) ha anche reso WeChat indispensabile pure per i pagamenti e per svariate altre attività digitali. Non è finita: Tencent è proprietaria di start up, altre app e si occupa, appunto, di intelligenza artificiale. Tencent, insomma, è il sogno di Musk. In più, per il secondo anno consecutivo, insieme a un’associazione di altre compagnie, organizza un’iniziativa chiamata Future Close Up. «Portiamo innovatori di vari campi e provenienti da diversi parti del mondo a visitare le aziende più all’avanguardia della Cina. Mi piacerebbe che facessi un reportage» mi dice Xiao. Mi assicuro di aver capito bene (perché l’inglese, oltre a parlarlo male, non lo capisco manco tanto bene) ma appena sono certo di ciò che mi sta proponendo, so cosa rispondere: assolutamente sì. Si tratta di vedere come sarà il mondo tra quindici anni. Non immagino che vivrò dieci giorni dentro un frullatore di futuro sempre al massimo. Un trip così potente che, una volta atterrato a Malpensa, non mi sembrerà di essere tornato in Italia, bensì nel 2006. Non immagino che tornerò con enormi dubbi alle domande più importanti per il mondo attuale: cos’è davvero la libertà? La Cina è il vero nemico numero uno o per Trump e Musk e l’Europa in realtà è il modello a cui ispirarsi? Quanto siamo disposti a sacrificare per vivere bene e in pace?

Giorno 1: Le letture durante il volo

Tra Matrix, Minority Report e Asimov: ecco cos’è la Cina adesso

Xiao quel giorno mi parla per ore, io però annuisco senza memorizzare niente quindi parto senza sapere molto altro. Subito dopo quell'incontro vengo aggiunto in due gruppi, uno su WhatsApp e uno su WeChat, con tutti i partecipanti del viaggio ma seguito sempre poco le varie discussioni. Salto due riunioni preparatorie e leggo tutto il materiale che mi ha mandato l’organizzazione giusto il giorno prima della partenza e giusto perché nella mia testa, un po’, aveva attecchito quel terrorismo psicologico da: «Ah, stai attento che lì non va Instagram, il telefono non prende e le carte di credito non funzionano». Ma io, che sono una sega a fare qualsiasi cosa pratica e che sul cell di mio figlio sono registrato con il nick Boomer Potente, sono piuttosto tranquillo perché so che sul mio volo ci sarà anche Erika Gherardi, ovvero una delle fondatrici di TechPrincess. Già, il classico colpo di fortuna. Insomma, mi pare chiaro che mi aiuterà lei, nelle tre ore di attesa tra il check-in e il decollo, a sistemare le varie app necessarie e il vpn. Invece Erika, che non è cinese ma di Lissone, alla mia terza domanda di fila dopo averle stretto la mano appena venti minuti prima, non mente più. Mi fa: «Ascolta, trovi tutti i passaggi che devi fare su Google. Impegnati e vedrai che anche i boomer potenti come te ce la possono fare». Erika mi piace da subito, tutto in lei è rassicurante: il sorriso, le guance, gli occhi luminosi, il modo di parlare ponderato, il tono della voce misurato. Qualcosa, in lei, mi ricorda mia madre. Mi sento subito a mio agio. Per sua fortuna, nell’aereo, abbiamo posti distanti.

È la seconda volta che vado in Cina. La prima dovevo seguire una fiera motociclistica a Chongqing, una città enorme, stipata di persone e cemento, distopica, con grattacieli iper futuristici e situazioni simili a quelle di un’Italia uscita dalla seconda guerra mondiale. Avvenire e arretratezza. Era il 2018 e nel volo di andata ogni tanto sentivo cinesi scatarrare e sputare per terra. Stavolta non succede. Qualcosa di buono dopo il Covid è rimasto. Un’altra differenza rispetto ad allora è che stavolta il volo è diretto e non ho bisogno di alcun visto, merito della Via della Seta e degli accordi tra i due governi. Stacco il cellulare. Mi isolo. Il volo è una scusa obbligata: dura tredici ore. Tredici ore in cui posso leggere, ascoltare in pace, tra le nuvole, Illuminismo Psichedelico, il podcast che mi sta svoltando e di cui ho scaricato quattro puntate e poi meditare e dormire. Tutti intorno a me guardano film o serie. No, io non voglio essere inquinato anche qui da un altro schermo. A un certo punto passano le hostess (oh, le hostess di AirChina, con i loro modi servizievoli da geishe, anche se le geishe sono giapponesi, lo so, agghindate in tubini e piccoli turbanti e truccate con il mascara e la matita per rendere la pelle più bianca e gli occhi più a mandorla) e mi chiedono se voglio i giornali di carta. Io dico ok, li voglio tutti e quattro. Due in inglese e sì, pure gli altri in mandarino. Sul China Daily leggo soprattutto un editoriale violentissimo contro la politica americana su Israele e due articoli che hanno a che fare direttamente con il motivo del mio viaggio. Il primo sulla regolamentazione della AI nelle Università cinesi, in cui scopro che gli studenti si sono fatti prendere un po’ troppo la mano e adesso c’è una legge per definire che con l’Intelligenza Artificiale non potranno scrivere più del 40% della propria tesi.; Nel secondo si tratta delle Megalopoli, ovvero specie di città Stato centralizzate e iper efficienti che in futuro rappresenteranno il vantaggio dell’Oriente – India, Cina e Indonesia – e dei paesi in via di sviluppo come il Messico rispetto all’Occidente, riuscendo a unire innovazione e prezzi abbordabili. Termino la lettura con una domanda: nel caso dovesse scoppiare una Terza Guerra Mondiale e la Cina vincesse, in che mondo vivremmo? Medito. Mi imbottisco di melatonina. Dormo.

Giorno 2: Tracciare 10mila persone alla volta

Quanto è grande l’aeroporto di Pechino lo capisci dal fatto che bisogna prendere un treno per recuperare i bagagli. Seguo Erika, almeno non devo pensare a dove andare. La Cina si sta svegliando: sono le 5:35 del mattino. Ai controlli di ingresso prendono le impronte e mi scannerizzano la faccia nel dettaglio, facendomi girare più volte da un profilo e dall’altro. La mia carta di credito, l’ho già inserita su WeChat e su Alipay. Non sono ancora uscito dalla zona arrivi ma di me sanno già tutto.Il taxista ha una vecchia Toyota, una camicia gialla, un cappellino e le unghie della mano destra di un centimetro più lunghe delle dita. Gli diamo l’indirizzo dell’hotel in cinese e partiamo. Ci porta in un quartiere più che povero, degradato. La nostra destinazione gli risulta essere una palazzina dai mattoni anneriti (una volta dovevano essere rossi) con le grate a tutte le finestre, le piante secche fuori dal portone blu di legno consumato e i motorini scassati parcheggiati davanti. Evidentemente si è sbagliato. Torniamo indietro e imbocchiamo una strada trafficatissima senza marciapiedi finché, in una delle rientranze, ecco il nostro albergo. Lavande Hotel. Da fuori non promette benissimo, la strada per entrare nel cancello è sterrata, il parcheggio pare abbandonato, le biciclette a noleggio sono buttate per terra (come tutte quelle che ho visto finora, forse non hanno il cavalletto, mi dice Erika). Come prima tappa, di questa spedizione nel futuro, non ci siamo. Alla reception non parlano inglese così usiamo il traduttore del cellulare per capirci. In pratica per conversazioni che potrebbero durare trenta secondi ci vogliono almeno sette minuti. Riassumendo: la stanza sarà pronta tra un’ora, è ancora troppo presto. Chiedo di poter fare colazione ma il ragazzo alla reception mi risponde che oggi non è inclusa. Allora digito sul mio telefono e gli faccio vedere la traduzione: possiamo farla lo stesso e la paghiamo noi? Il ragazzo prima mi guarda un secondo negli occhi (l’elasticità di pensiero non deve essere proprio il suo forte), poi chiama qualcuno e dopo una serie di discussioni, prende il suo cellulare, digita una frase lunghissima e me la mostra. C’è scritto: arriva una collega e vi porta. La sala colazioni è un cubo a vetri con l’aria condizionata a manetta. C’è il pane fritto in ogni dimensione, uova cucinate in qualsiasi maniera, polpette dolci ripiene di crema, riso alla cantonese, frutta e zucca lessa. Da bere un tè sciapo. Con la pancia più piena torniamo alla reception e si sveglia pure il robot. Non ce n’eravamo accorti prima ma, accanto a dove eravamo seduti, nell’angolo, c’è un robot attaccato alla sua base: bianco, alto circa ottanta centimetri. Insomma il robot parte, aspetta che si apra l’ascensore, ed entra. Io ed Erika lo osserviamo rapiti: siamo nella periferia di Pechino, in un hotel modesto eppure il robot prende l’ascensore. Dall’Italia, Xiao ha fissato un appuntamento nel pomeriggio, solo per me e Erika, dal momento che oggi è la giornata degli arrivi. Le attività di Future Close Up cominciano domani. Possiamo dormire quattro (ripeto quattro) ore prima del nostro appuntamento. Nel primo viaggio in Cina avevo cercato di recuperare il jet lag in maniera naturale ma era finita che quando avevo sonno, non potevo dormire e quando potevo dormire, non avevo sonno. Uno strazio. Stavolta mi affido all’omeopatia: appena entro in camera mi tiro giù altre tre bustine di melatonina, aspettando l’effetto sistemo la valigia e le mie cose, poi crollo addormentato.

L’appuntamento privato è Adrien che deve farci vedere l’azienda per cui lavora, AIBEE. Adrien è un ragazzo coi pantaloni corti, scarpe di tela, t-shirt, zainetto e bibita fresca in mano. Qui a Pechino muori se non bevi. Il caldo ti prosciuga. Ha studiato in Francia, Adrien, e per arrivare da AIBEE passiamo da una quartiere enorme in costruzione. «Ci saranno solo aziende che lavorano con l’intelligenza artificiale» ci spiega lui. Una sorta di nuova Silicon Valley alla pechinese. AIBEE però è in un mega quartiere super tecnologico. Appena entriamo nel garage, il blocco del parcheggio riconosce l’auto di Adrian, si abbassa e libera il posto. Entriamo in uno dei grattacieli e per chiamare l’ascensore lui si interfaccia vocalmente con uno schermo dove appare una adolescente con il look da category manga su Pornhub: corpetto scollato, tettona, gonnellino da studentessa, calze autoreggenti e tacchi. Mentre saliamo, Adrien chiarisce il suo ruolo: «Io sono un ponte tra robot e umani. Adesso stiamo lavorando sui robot per tracciare le persone». I dipendenti di AIBEE sono quattrocento, si entra senza badge ma con il riconoscimento facciale. Adrien ci porta in una stanza apparentemente vuota. In realtà ci sono dei server ammassati in un angolo, un piedistallo con uno schermo gigante e un robot dietro lo schermo. Dalla finestra si vede la sede di China Telecom. Adrien si piazza davanti allo schermo e ci mostra le immagini di un centro commerciale. Sto per capire perché l’azienda si chiama AIBEE, cioè api con l’Intelligenza Artificiale. Sullo schermo si vedono maree di gente in movimento. «Possiamo mappare fino a diecimila persone alla volta. Vediamo dove vanno, come si comportano davanti alle vetrine, in quali negozi entrano e, una volta dentro al negozio, quali movimenti fanno» spiega lui. Intanto, a seconda dei movimenti, lo schermo si riempie di colori: si forma una nuvola rossa negli spazi di maggiore concentrazione, blu in quelli minori, altre parti sono verdi. Adrien continua: «Questi dati vengono messi a disposizione dei brand e degli architetti per migliorare l’esperienza delle persone». Eccola, l’espressione chiave. Il misunderstanding massimo. Migliorare l’esperienza delle persone significa influenzarle inconsapevolmente. Dipende sempre da che punti di vista guardi. Sempre. «Chi segue le indicazioni che emergono dai dati ha avuto un aumento del fatturato del 70%» aggiunge. Bingo: tu entri in un posto e non sai che i tuoi movimenti sono già stati decisi perché c’è qualcuno che ha studiato come hanno risposto prima di te, agli stessi stimoli, migliaia e migliaia di persone. Adrien sorride e dice: «Io mi sento un pioniere: stiamo cercando di trasformare il retail da arte a scienza. Ora, con il mio lavoro, supporto le decisioni di altri, ma presto le rimpiazzerò». A questo punto Erika ed io abbiamo una domanda: utilizzate tutto ciò anche per la sicurezza? Adrien annuisce: «Certo. Misuriamo l’andatura delle persone, la velocità. E siamo autorizzati perfino a mappare la faccia biologica, non vediamo il volto, bensì i tratti, una sorta di impronta del dito più evoluta». Mi torna in mente prima il modo in cui mi hanno scannerizzato la faccia all’aeroporto, poi Minority Report: siamo a un passo dal prevedere se commetterai un reato o meno, anche perché al sapere come ti comporterai ci sono già arrivati. Lo sto vedendo. Chiediamo ancora se il sistema che ci sta mostrando funziona solo nei centri commerciali o altrove. In realtà temiamo di sapere già la risposta. E infatti: «No. Anche negli aeroporti, nei grandi spazi chiusi. Negli spazi aperti, come strade e piazze, è più complesso, ci sono molte più variabili, però ci stiamo lavorando. Per esempio il traffico delle auto è difficilissimo da gestire, sia perché le persone sanno dove andare, sia perché mappare le infrastrutture costa ancora troppo». Eppure, anche in questo caso, è solo questione di tempo: basta aspettare che le auto abbiano la guida automatizzata e che la ricerca renda tutto più economico. Dietro lo schermo, la presenza del robot è inquietante. È alto un metro e mezzo con le sembianze di un umanoide: i piedi sono due ruote, le gambette sono appoggiate su una base, il busto è senza braccia e si sviluppa per sessanta centimetri, ha un collo stretto e lungo di cinquanta centimetri e una piccola testa con quattro occhi che si muove a 360 gradi. Signori e signore, gli alieni esistono: li abbiamo inventati noi. E questo robot serve già per mappare gli ambienti, Adrien me lo conferma. Prende un tablet e ci fa una dimostrazione: mentre il robot si muove sullo schermo, in tempo reale vedo ricrearsi la stanza in cui siamo con tanto di muri, pavimento, soffitto e oggetti. È tutto pazzesco. Impressionante. Prima di uscire ho un’ultima domanda, per noi occidentali forse è LA domanda: ma le persone che entrano nei centri commerciali vengono avvertite in qualche modo che sono controllate, studiate, influenzate? C’è un cartello all’entrata, fate firmare una liberatoria? Adrien sorride ancora: «No. Perché i dati sono anonimi». Stavolta sorrido anche io. Eh no amico mio, che i dati siano anonimi è una grande cazzata ormai: avete i miei documenti registrati, i tratti della mia faccia, le mie impronte, il numero della targa… avete tutto. Di cosa stiamo parlando? «E poi se qualcuno dovesse rifiutarsi, pulire un singolo dato non sarebbe possibile» aggiunge Adrien. E poi, penso ancora io, dal momento che si potranno influenzare i comportamenti delle persone in modo così pervasivo, sapere le singole identità sarà irrilevante, perché esisterà (ancora più di oggi) una sola indistinta massa di persone. Soltanto la massa. Punto. Il dissenso sarà previsto e bloccato, certo, soprattutto: non servirà proprio più.

Adrien ci fa fare un giro sul piano, alle scrivanie giovani ragazze e ragazzi hanno gli occhi fissi sui pc. Infine torniamo giù e, camminando nel quartiere, ci spiega che riceve sul cellulare le cosiddette offerte di prossimità: a seconda di dove sei, i negozi del campus ti mandano sconti e pubblicità. Scendiamo nel parcheggio, Adrien finge di essersi dimenticato dove ha messo l’auto per farci vedere come, attraverso un codice QR, il sistema ti comunica dove devi andare a riprenderla. Entriamo nell’auto di Adrien e si crea un effetto distopico: abbiamo appena visto il futuro poi, riaccompagnando me ed Erika in hotel, finiamo imbottigliati nel traffico poi attraversiamo strade secondarie disastrate dove qualcuno va ancora in giro con i pony. Intorno a noi sbucano motorini scassati con sopra uomini e donne completamente coperti da cappellini e copri abiti assurdi, sacchi neri, piumini pesantissimi di Hello Kitty o di altri cartoni (nonostante il caldo bisogna evitare di scottarsi). Eppure nessuno porta il casco, qui non è obbligatorio, temo per una sorta di cinismo: sono talmente in tanti che alla tua sicurezza personale ci devi badare da solo. In auto ascoltiamo a basso volume Tchaikovskj e Bocelli, una colonna sonora che rende tutto ancora più distopico. Adrien si guarda intorno e ragiona su una parola ormai di moda, transition. «Capite, ora? Ci vorrà ancora molto tempo. Noi siamo agli albori di una seconda rivoluzione industriale: tra dieci anni la produttività dei beni materiali sarà più veloce del 30, 40% rispetto a oggi e il benessere delle persone dovrà andare di pari passo. In futuro lavoreremo tutti di meno, avremo più tempo per goderci la vita». Come per magia (giuro) in macchina si diffonde “Imagine” dei Beatles. Imagine all the people sharing all the world. Certo, sarebbe magico un mondo dove la gente può stare solo bene. Ma a che prezzo? Persone felici con molto tempo a disposizione per fare ciò che amano e dei conti correnti dignitosi: è davvero quello che vogliono farci diventare?

Su WeChat, nel gruppo di Future Close Up, un tale Ricardo sta organizzando la cena, io ed Erika accettiamo l’invito. Dal nostro hotel camminiamo a piedi sulla strada trafficatissima e senza marciapiede che avevamo fatto con il taxi. Rischiamo di continuo di essere investiti da auto, mezzi agricoli, motorini con le marmitte scassate e moto di piccole cilindrate. Intanto conosco meglio Ricardo: è portoghese, lavora nell’ufficio del personale di OBI, i centri commerciali del fai da te, a Hong Kong; parla benissimo inglese e cinese; ha charme, sui trentacinque anni, i capelli pettinati con un ciuffo verso destra, è rispettoso, quando parla sorride e muove le mani in modo molto teatrale. È il perfetto ritratto del manager multiglobale. Il locale è una delle tante insegne che si affacciano su una piazzola degradata, i tavoli e le sedie di plastica poggiano sulla terra sconnessa, tra buche, sassi e fango. Dentro è come un qualsiasi ristorante all you can eat occidentale, solo in una versione più grezza, originale. Entriamo in una saletta interna con un tavolo circolare dal diametro di un metro e ottanta circa, che mano a mano i camerieri riempiono di cibo, tra cui bambù piccante ed estratto di anguria. Lì seduto conosco altri componenti del gruppo. Alla mia destra c’è Kevin (il suo vero nome è Hang Wang e qualcosa che non ricordo), uno dei volontari che lavora per l’organizzazione del viaggio: ventitré anni, cappelli a spazzola, ancora qualche brufolo in faccia, uno di quelli che mi resta più nel cuore di questo viaggio. Poi Stanley detto Stan, studente di business a Shanghai: alto un metro e settanta, bicipite da chi si allena tre volte a settimana in palestra, occhiali da bravo ragazzo. «I’m also a deejay» mi dice con un leggero orgoglio. Ora è uno dei miei profili preferiti su Instagram: è sempre circondato da ragazzine cinesi che ballano in qualche party privato o vestito elegante in chissà quale convegno per giovani imprenditori in giro per l’Asia. Alla sua destra Filip che ha un’azienda di famiglia a Zagabria, in Croatia. Anche lui è giovane, ha ventotto anni, mi fa vedere le foto di qualche anno fa, quando aveva addominali Six Pack. Ride, si dà due schiaffetti sulla pancia e ammiccando mi fa: «Poi mi sono rotto il ginocchio giocando a calcio, è arrivato il Covid e io adoro mangiare». Adesso io, lui e Stan abbiamo una chat intitolata Dalla Cina con furore. Dall’altra parte del tavolo, invece, ci sono Stacy, una rasta giamaicana business woman a Singapore, e una ragazza ricciolona di un metro e sessanta che fa facce buffe: si chiama Inessa, è armena, non capisco cosa fa nella vita (me lo spiega diverse volte ma non l’ascolto mai) e dal primo minuto la chiamo Miky, diminutivo di Mkhitaryan, giocatore dell’Inter, eroe nazionale nel suo Paese. Infine ci sono un californiano, un russo, una venezuelana e un colombiano. Siamo solo una parte dei trentacinque partecipanti totali.

Giorno 3: La prima visita in Tencent

Nel pullman guardo fuori dai finestrini: la Cina è veramente punk

L’appuntamento è alle 7:45. Ci dividono in due pullman e partiamo. La prima tappa è la sede di Tencent. Il quartier generale è in uno di quei grattacieli avveniristici con vetrate gigantesche, architettura alla Calatrava e una corte centrale da cui puoi vedere tutti i piani sopra e intorno a te.

Le porte si aprono automaticamente, ogni tanto spunta un pinguino di diversi colori e dimensioni, Qu qu lo chiamano. Una hostess in jeans, polo rosa, tablet e microfono ad archetto ci porta in una zona espositiva per introdurci al magico mondo di Tencent. Scopriamo che oltre a WeChat, è proprietaria anche di Weixin Pay, di WeCom, che finanzia svariate altre app che si occupano di gaming, eSports, migliorare la comunicazione nei gruppi di lavoro e nelle aziende o per parlare tra stranieri senza conoscere le reciproche lingue, un progetto per scarpe dotate di AI, sistemi di parcheggio e per offrire una migliore visuale della realtà circostante a chi guida, poi ci sono le collaborazioni con l’NBA per analizzare i dati degli allenamenti e delle partite.

A un certo punto entriamo in una sala completamente buia, a illuminarci c’è solo la luce del tablet. La hostess tocca un comando e sotto di noi, al di là del pavimento, appare il modellino di una città in miniatura. L’obiettivo di Tencent (centottomila dipendenti nel mondo) è tenere fede al proprio motto, Tech for Good, tecnologia per fare del bene, spiega la hostess. Quindi fa partire dei filmati sui muri che raccontano come, attraverso gli investimenti in AI, Tencent stia migliorando la vita dei lavoratori nelle miniere di carbone, liberandoli dalle attività più rischiose e pesanti. Per gestire terremoti e calamità, per migliorare la formazione nelle scuole, i controlli e le condizioni negli allevamenti di animali, supportare la ricerca e la scienza, promuovere la cultura digitale nella popolazione anziana.

Aggiunge: «Per esempio oggi nelle miniere aumentiamo la sicurezza dei lavoratori, domani quelle stesse persone potranno invece lavorare con la propria creatività».

Il punto è sempre quello: siamo pronti? Il welfare degli Stati può permetterlo? E poi c’è un tema di educazione: in che modo insegni alle persone a non lavorare dopo che per secoli hai fatto pensare a tutti che il lavoro è la tua vita e che definisce chi sei?

Tra i corridoi, i piani e le scale di Tencent ci sono pochissime persone: dopo la pandemia l’azienda è all’avanguardia nello sviluppo di una serie di software per integrare il fisico e il digitale e far lavorare i dipendenti da dove vogliono. Tencent, d’altronde (e per saperlo devo smuovere almeno tre livelli di gerarchie) prende il nome dal suono di una parola cinese che significa sia volare sia connettere le persone.

Nel pullman guardo fuori dai finestrini: la Cina è veramente punk. Qui il caldo è oppressivo, la gente soffre, è grezza, rovinata, non pare avere né senso estetico, né senso della pulizia e nemmeno molto rispetto per il prossimo, a giudicare da come guidano i motorini. Nelle cuffie metto i Clash, I Fought the law. Inizio a pensare che se nascerà qualcosa di interessante, proprio come il punk, nascerà da queste parti.

Andiamo alla stazione. Mi dicono che sia nuovissima. E si vede. Prendi quella di Bologna, potrebbe averla costruita un sadico: per capire dov'è il tuo binario devi essere nel pieno delle facoltà mentali, se solo ti distrai un attimo sei fottuto. Qui no. Qui ogni binario ha il suo gate di ingresso. Osservo le persone: se non devono pensare, gli puoi far fare quello che vuoi. Il treno ci condurrà a Shengyan: settecento chilometri scarsi in tre ore e mezzo. Okay, lo ammetto: al netto dei ritardi, il servizio di Trenitalia sui Frecciarossa è a un livello più alto. Anche i bagni sono migliori. Qui le tavolette hanno le impronte delle scarpe bagnate, ci poggiano i piedi e poi si accucciano, come faceva Bruce Lee nei suoi film. Sui bagni fuori dai treni, però, mi ricredo a breve.

Giorno 4: Il cesso con la IA e i bruchi

Sì, dateci un cesso hi-tech e non ce ne fregherà niente delle libertà

Nel viaggio in treno conosco meglio due persone: Nicky Lee e Allan. Ognuno di noi ha una referente per qualsiasi evenienza, Nicky Lee è la mia: ventidue anni, capelli neri lisci con la frangia, scoprirò fra un po’ che è una dancer professionista ma, per il momento, racconta soltanto dell’imminente tesi di laurea . È dolcissima e molto timida. Allan invece è uno dei più anziani, insieme a me. Fa il consigliere del presidente dell’Indonesia e anche loro, come la Cina, stanno investendo su una nuova capitale, una megalopoli costruita su un’isola. Ecco perché è qui: per capire come i cinesi stanno gestendo la crescita della città del futuro che visiteremo nei prossimi giorni, Xiong’an.

Arriviamo a Shengyan che è una megalopoli, ha un altro clima rispetto a Pechino, più ventilato, ed è la città più vicina alla Corea del Nord dove vivono molti dissidenti del regime di Pyongyang e questo aspetto mi fa capire quanto la libertà sia un orizzonte, più ti spingi in là e più capisci che puoi spingerti ancora oltre. Alla stazione ci sono le gigantografie pubblicitarie di condizionatori e i testimonial sono dei giocatori di ping pong.

Questa volta l’hotel è di livello: cinque stelle lusso, soffitti del piano terra alti quindici metri, sfarzo e receptionist che parlano inglese.

Ma la vera sorpresa ci aspetta in camera.

Innanzitutto è un appartamento più che una camera. Mentre giro per la stanza riesco a pensare a una sola parola: circumnavigare. Attraverso il piccolo corridoio di circa tre metri di lunghezza, poi entro nella camera con la scrivania, passo davanti al letto a tre piazze, finisco nella zona bagno con due lavandini di un metro e mezzo ciascuno oltre ai quali ci sono due stanze: in una c'è una doccia, nell’altra un water. A questo punto, lasciandolo alla mia destra, ritorno al punto di partenza dove c’è un’altra stanza, il guardaroba.

Ebbene sì, è talmente grande che mi accorgo (girando in tondo come un criceto) che la stanza della doccia ha, al suo interno, un altro spazio con una vasca con affaccio sulla vetrata. A dire la verità, la vetrata corre sui due lati più lunghi della stanza ma le tapparelle sono abbassate. Le sposto e guardo fuori però c'è il buio più totale eppure, dal settantaseiesimo piano, percepisco un’immensità di grattacieli mai vista prima. Guardo anche in basso, le luci delle auto mi ricordano le formiche.

Siamo ipertecnologici, abbiamo continuamente bisogno di cose che non ci servono eppure fronteggiamo sempre le stesse paure, ci crediamo liberi però non smettiamo di andare dove gli altri ci dicono di fare le vacanze ad agosto e desideriamo ciò che ci suggerisce l'algoritmo.

E, nonostante questo, è tutto bellissimo. Ancora di più quando vado in bagno e succede qualcosa che non avevo mai visto prima: appena mi avvicino al water la tavoletta si alza da sola. Non è finita. Ancora più sconvolgente è che mi metto a sedere e la tavoletta è calda, segnala trentotto gradi. È la mia temperatura perfetta. Sentire il culo caldo mentre pisci seduto è una sensazione inedita, come se qualcuno mi massaggiasse il prepuzio in una sauna.

Accanto a me, sulla destra, c'è un centro di comando con una ventina di tasti: posso regolare il flusso dello scarico, impostare determinati orari e soprattutto decidere come sciacquarmi il culo perché nel water è azionato anche il bidet e posso regolare il flusso di intensità, posizione e temperatura. Ebbene sì, me lo faccio arrivare dritto nel buco del culo. Ragazzi, è un sogno. Posso pure accendere delle luci colorate. Inizio a emettere urletti, a ridere da solo, non so come gestire la situazione, faccio video su video e li mando ai miei amici, ai parenti, ai miei figli. La chat di Future Close Up si riempie di messaggi: ragazzi, ma avete visto il cesso con l'intelligenza artificiale? È pazzesco sì, perché puoi tenere traccia delle tue feci. Filip è il più eccitato. Ci scriviamo che far monitorare la frequenza, la regolarità e la qualità delle proprie cagate è un gesto di grande civiltà. Sì, dateci un cesso hi-tech e non ce ne fregherà niente delle libertà. È vero, se volete che le persone siano sempre più tracciabili, sempre più distratte, devono stare bene, poter guadagnare e spendere (spendere tanto), andare ai centri commerciali e permettersi i cessi con la AI che ti sciacquano il culo come faceva Silvio con le leggi: ad personam. E anche se non saremo più liberi, ci sentiremo tali.

La percezione per l’essere umano è ciò che conta di più.

La società perfetta può essere quella super avanzata tecnologicamente, dove non esiste criminalità, i vizi sono consentiti perché controllati e si vive nel rispetto e con una libertà personale senza prevalere sul prossimo. Perché no? Poche regole chiare e un’alta educazione civica. Troppo difficile? A quanto pare sì

Mi sveglio presto, tiro su le tapparelle automatiche e i grattacieli davanti e sotto di me, visti dalle vetrate, sono ovunque. Grattacieli fino all’orizzonte. Grattacieli che sembra di averli in camera. Grattacieli dove ti giri. Formiche, migliaia di formiche sotto. Certo, è un peccato non poter aprire uno spicchio di vetrata e fumarsi una canna. La società perfetta, in fondo, può essere quella super avanzata tecnologicamente, dove non esiste criminalità, i vizi sono consentiti perché controllati e si vive nel rispetto e con una libertà personale senza prevalere sul prossimo. Perché no? Poche regole chiare e un’alta educazione civica. Troppo difficile? A quanto pare sì.

La colazione è al piano settantanove, esco dall’ascensore e mi trovo sul set fotografico di un matrimonio cinese. Lo sposo e la sposa indossano gli abiti della tradizione XIBE, vestito lungo, rosa e ricamato per lei e un completo rosso e oro per lui.

Incontro Stacy e facciamo colazione insieme. Le faccio notare che a Singapore hanno tutto ma non sono liberi.

Lei piega la testa, mi fissa, poi commenta: «Dipende qual è la tua definizione di libertà. Intendi libertà come stare bene, sentirsi al sicuro, essere tranquilli ed essere messi nelle condizioni di vivere bene? Nessuno di noi a Singapore sente l’oppressione del governo. Sai che decide lui e che non puoi contestarlo ma per il resto credo che ci sia molta supponenza in Occidente nel considerare, come al solito, il nostro concetto di libertà, il miglior concetto di libertà possibile». La mattina ci portano a vedere un’azienda di latte dove un’intera parte del processo di industrializzazione è affidato alle macchine. Il logo riporta la scritta “Benefit for Everyone”. Dopo facciamo una visita veloce al museo della tradizione Xibe, ci sorbiamo un convegno sul distretto industriale provinciale e poi, a tavola, assisto a una discussione tra Phillip e Richard.

Entrambi rappresentano il sogno americano: biondi, brillanti, giovani (ventisei anni il primo, diciannove l’altro), Phillip è di Miami mentre Richard di San Francisco. Sono dalla parte opposta della tavola rotonda e quando qualcuno domanda se sia meglio la Florida o la California mettono in scena una discussione infinita su chi dei due Stati abbia le migliori università, il migliore sistema sociale, le donne più affascinanti, dove si viva meglio. È uno show, tutti li guardiamo divertiti, ma ben presto mi rendo conto che il loro litigio, in realtà, è una metafora perfetta per descrivere la classica competizione sfrenata americana. Quella che per secoli li ha resi la prima potenza mondiale tuttavia ora è un modello in crisi, deleterio e dispersivo. Invece qui in Cina nessuno si pone il problema di quale sia il modello da seguire: ce n’è solo uno, centralizzato e secolarizzato. Il problema del consenso è stato risolto; lo spazio del dissenso limitato.

E se, in un qualche modo, come mi ha suggerito Stacy con la sua risposta sulla libertà, fosse corretto che lo scopo della politica sia di fare in modo che la gente non parli di politica?

La discussione finisce solo perché i camerieri ci servono un piatto con dentro dei gusci neri e duri. Mi sento Anthony Bourdain in Kitchen Confidential quando in Cina lo sfidano a mangiare qualsiasi roba e lui stupisce tutti ingoiando, di gusto, tutto ciò che gli mettono davanti. Faccio lo stesso. Ne prendo uno e lo infilo in bocca, convinto di mangiare per la prima volta nella mia vita uno scarafaggio. Ha un sapore persistente e vomitevole. Mastico, avverto un gusto simile al fegato però croccante e ancora più grumoso. Deglutisco. Bevo un bicchiere di acqua.

Tutti intorno al tavolo mi guardano. Erika mi chiede com’è. Faccio una smorfia e chiedo cosa ho mangiato. Hang Wang ride e me lo dice: era un bruco. La sensazione di disgusto mi resta in bocca due giorni.

Quel pomeriggio abbiamo due appuntamenti. Nel primo mi pare di essere nel pieno di un’esperienza psichedelica. Sono in Cina ma ci portano a visitare una via che imita in tutto e per tutto una città tedesca. Si chiama proprio così, strada internazionale cinese-tedesca, è scritto a caratteri cubitali all’ingresso. Ci sono bandiere della Germania ovunque ed è qui, questa strada, perché il gemellaggio tra Germania e Cina è, prima di tutto, industriale. In una delle fabbriche della zona si producono le BMW. E come in tutte le strade di tutta la Germania, chiaramente, non mancano i ristoranti e i locali italiani. Peccato che siano le tre di pomeriggio e i locali siano o chiusi o vuoti. Possiamo soltanto camminare e sentirci in un non luogo dove i cartelli con le immagini di una pizza surgelata sono accanto a stanchi cuochi sulla porta del locale intenti a osservare la carovana di stranieri che passa davanti ai loro occhi.

Subito dopo ci portano al museo industriale, una cattedrale in cui viene raccontata tutta la storia industriale della Cina. Okay, qui la frattura è evidente: la storia industriale della Cina, fino a un certo punto, è inesistente. Le prime stanze e i primi corridoi sono dedicati all’Occidente: foto, pannelli descrittivi e invenzioni di Henry Ford e Steve Jobs, Enrico Fermi e Bill Gates, che assomiglia così tanto a un irlandese con noi, Peter, esperto di cyber security per Huawei, da sembrare suo padre.

La storia industriale cinese si inizia a intravedere giusto negli ultimi anni e allora ci chiediamo: cosa sarebbe stata la Storia se il modello predominante fosse stato quello cinese? Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la rivoluzione industriale o se i cinesi non l’avessero accettata? Sarebbero rimasti indietro? Sarebbero stati colonizzati e adesso sarebbero un Paese completamente diverso?

Il risultato è evidente: hanno potuto copiare il lavoro fatto dall’Occidente sviluppandolo, piano piano, grazie al loro sistema politico. Un vantaggio competitivo esagerato da un punto di vista di velocità decisionale, centralizzazione, digitalizzazione e innovazione a prezzi sicuramente più abbordabili. Hanno guardato dove eravamo arrivati noi, hanno imparato e in più ci hanno aggiunto la loro mentalità.

Giorni 5 e 6: La pace intorno a una shisha

Il quinto giorno è sabato e lo dedichiamo alla cultura, nei templi della dinastia Qinq dove ci sono i primi reperti trovati in questa provincia, il Liaoning, duecentottanta mila anni fa, e le prime tracce di civiltà risalente a ben cinque mila anni fa.

Ed è proprio qui che succede una cosa insolita: degli studenti mi fermano e chiedono di farsi fotografare con me. Inizialmente scherzo sul fatto che vogliono la foto di uno dei pochi esemplari rimasti di maschio bianco etero occidentale; poi capisco che invece, da queste parti, vedere un uomo bianco tatuato, con la cresta, è davvero insolito.

La sera torniamo a Pechino e, pur arrivando di notte, l’aria è comunque pesantissima, il caldo infame e l’aria condizionata in camera ti massacrano la cervicale, lo sbalzo termico è tremendo. L'unica soluzione è accendere e spegnere continuamente, solo che quando spengo l’aria calda mi aggredisce e mi sento nel vecchio film The Beach, con Di Caprio, dove un tipo in un hotel impazzisce e urla che siamo tutti parassiti. Invece quando accendo, dopo giusto cinque minuti, mi sale il mal di testa e si infiamma la sinusite. Però c'è il cesso riscaldato anche qui con i comandi vocali e lo sciacquone di prossimità per cui, quando esci dal bagno, scarica. Pura meraviglia. E poi, altro tocco di qualità, l’appoggia cellulare accanto al water. Pura perfezione.

La domenica ci coinvolgono in attività ricreative. Nell’ordine: assistiamo a una lezione di Tai Chi, ascoltiamo la storia di un delivery diventato influencer suonando uno strumento tradizionale cinese prima di consegnare il cibo e partecipiamo a un gioco tipo Pechino Express in cui faccio di tutto per non essere coinvolto. Durante gli spostamenti monopolizzo il gruppo con le canzoni italiane tipo Bella Ciao e O’ Sole Mio. Nel gruppo c’è pure Wendy, una cantante lirica per passione, che conosce le parole, altri si uniscono e cantiamo camminando. Sembriamo adolescenti in gita.

Nel pomeriggio, visitiamo un museo per ciechi, dove ci spiegano come l’IA sta aiutando i non vedenti a vivere sempre meglio. E penso che sì, è vero, nessuno dovrebbe rimanere indietro in una società avanzata. Perché ci vogliono tutti uguali però nessuno è uguale all’altro. Le differenze ci caratterizzano. Ciò che per gli altri sono i nostri difetti, possono diventare la nostra forza. Molte volte la direzione intrapresa dalla società è contraria a dove dovrebbe andare eppure, in un qualche modo, si raddrizza sempre.

In una targa noto che Braille è vissuto meno di me, alla mia età era già morto, lo dico a Filip che con il suo cinismo croato commenta: «E ha fatto quello che tu non farai nemmeno se rinasci several times». Grazie Fil.

Noto che i libri tradotti per ciechi occupano molto più spazio, e mi torna in mente Jorge Luis Borges, uno dei miei scrittori preferiti: diceva che il cieco non vede nero. Ecco che penso a mia figlia disabile e al fatto che se uno oggi dovesse arrivare e dirmi che grazie all’IA si potrebbe metterle a posto il pezzettino di dna che le manca e lei riuscirebbe a parlare come noi, vivere da diciottenne con me che, prima di uscire di casa con le sue amiche, le raccomando di non tornare a casa ubriaca stanotte, e poi sentire il suono della sua voce non frammentato dalle pause né da versi gutturali, be’, sì, benedirei tutto. Pure la mancanza di libertà. Della serie: se davvero la tecnologia potesse arrivare a questi livelli e il prezzo da pagare fosse il controllo, la mancanza di privacy, allora prendetevi i miei dati, controllatemi. Già, la stragrande maggioranza della popolazione mondiale non si lamenterebbe. Però mi viene in mente anche Nick Land, uno dei pensatori contemporanei più importanti e controversi: teorizza un mondo accelerato, dove la democrazia è superata, l'orizzonte è bionico, il futuro è tecnofeudale e l'imperfezione abolita. Land dice che i gigacapitalisti saranno i nuovi padroni e che si rifugeranno in un altro pianeta. Lo definisce Illuminismo oscuro, Land. Lui che è americano e adesso vive in Cina.

È ancora presto ma entriamo in un ristorante. È un hot pot da trecento coperti, così enorme che la sala d’attesa è una specie di cinema. Dentro è tutto automatizzato. Delle macchine assemblano i piatti, dei robot li portano ai tavoli. Però ci sono degli spettacoli dal vivo ogni cinque minuti, praticamente il cameriere si è trasformato in showman: basta servire, ai tavoli intrattiene. Spettacoli col fuoco, con le asce, balli tradizionali in maschera di dragone. I primi cinque minuti è tutto molto bello, dopo vorresti soltanto mangiare in pace. Finita la cena prendiamo dei battelli, navighiamo il fiume, godiamo degli spettacoli immersivi, anche questi sono psichedelici, proiettati sui pavimenti dei ponti, con i draghi o i loti che ad avvolgerti. A fine serata mi lascio coinvolgere da Nicki Lee e Kevin e finisco in un qualche underground di Pechino a fumare shisha in un bar deserto dentro un centro commerciale ormai chiuso. La situazione è piuttosto lugubre, invece la shisha è ottima e la compagnia pure. Philipp di Miami, Nick, un russo, anche lui giovane e molto sveglio, tre cinesi, e Richard il californiano. Cazzeggiamo, io insegno le parolacce in italiano a Kevin e gli chiedo quelle in cinese. Lui però ride e si mette una mano davanti alla bocca, non vuole dirle, sua madre non approverebbe. È molto cinese questo atteggiamento. Il confucianesimo non ammette eccezione, se fai qualcosa di sbagliato prima o poi la pagherai. Bevo due gin tonic e solo al secondo mi rendo conto che intorno a una shisha, in effetti, ci sono con due americani, un russo, tre cinesi e un europeo. Alla faccia di Xi, Trump, Biden e Putin in un colpo solo. No, non ci avranno.

L'avete capito sì o no che il futuro siamo noi? Non siete voi potenti coi vostri dazi e le vostre guerre. Il futuro si chiama solo in un modo: umanità. Senza umanità, futuro non ce n'è.

Mi rilasso. Ordino un altro gin tonic e continuo a fumare shisha e a cercare di convincere Kevin a dirmi vaffanculo in cinese. Lui si rimette una mano davanti alla bocca, ride e fa: «No, Moreno, non posso».

Giorno 7: Paghi con la faccia

Kevin digita il numero del prodotto, uno schermo scannerizza il suo volto. Non ha pagato lui ma la sua faccia registrata su Alipay. Inquietante? Sì. Incredibile? Pure

Nicki Lee è emozionata. È lei a dirmi che l’università che stiamo andando a visitare è il Mit cinese, la massima espressione del suo Paese. L’Università di Tingshua racchiude settanta specializzazioni differenti, è un campus con prati perfettamente curati, costruzioni basse e quindici padiglioni al suo interno. Esattamente come nelle serie tv, gli studenti ripassano sulle panchine con le cuffie nelle orecchie, si aggirano con i libri sotto braccio parlottando fra loro, entrano negli edifici più bassi (di massimo tre piani) dove fanno lezione.

Noi arriviamo da un’entrata laterale per la prima tappa qui dentro: visitare i laboratori sull’Intelligenza Artificiale. E già la prima sala è sorprendente: una stanza di giochi per bambini. Giochi in legni, lego, in cartone, in linguaggio Braille. La guida, una prof, spiega: «Qui gli studenti giocano per avere l’ispirazione, qui prende forma l’idea, nascono i progetti, si fanno simulazioni, si capiscono i primi problemi e si identificano le soluzioni».

Per chi, come me, ha studiato filosofia in Italia è illuminante: le idee non appartengono alla metafisica o alla caverna platonica, nella cultura cinese le idee sono materia, qualcosa prima di tutto da toccare, con cui giocare e misurarsi.

Anche ciò che vedo nella seconda stanza, quella dei progetti in studio, è sorprendente. Un palco con sopra una band musicale di robot fatti di legno e acciaio: batterista, fisarmonicista, chitarrista e bassista. È scioccante, l’era della prima boy band di automi è alle porte.

«Pensa che figata per i manager» mi dice Stan. «Niente tappe del tour rinviate perché qualcuno ha la febbre, nessun litigio o invidia tra i membri del gruppo, al posto delle folle di ragazzine urlanti ecco umanoidi senza sentimenti».

Chiedo se possiamo vedere il batterista in azione. Ci rispondono che non è possibile, sono a un livello embrionale. Poi, tra le scrivanie piene di fili, oggetti elettronici, macchine dotate di braccia antropomorfe, ci illustrano un elettrodomestico per riciclare la cenere e fabbricare materiali resistenti anche per costruire abitazioni. Poi spunta un forno con la funzione per aspirare gli odori della cucina, rendere gli ambienti più gradevoli e puliti, per uso domestico e industriale, ed è pure capace di segnalarti se il cibo è scaduto e avvertirti direttamente sullo smartphone.

Siamo fottuti, o forse no. Saremo soltanto più liberi di goderci la vita.

Già, sempre il solito dilemma.

Usciamo dal laboratorio e resto basito per la terza volta in poco tempo: le macchinette di bibite e snack funzionano con il riconoscimento facciale. Kevin mi mostra esattamente come: digita il numero del prodotto che desidera, uno schermo lo inquadra, scannerizza la sua faccia, Kevin preme per confermare e la porta in vetro si apre. A lui basta prendere la bevanda scelta. Non ha pagato. Lo ha fatto la sua faccia. Che è registrata su Alipay e abbinata alla sua carta di credito. Inquietante? Sì. Incredibile? Pure. Ho appena visto il futuro anche per noi occidentali. E poi continuate a sostenere che i dati siano anonimi. Sì, sì, certo, come no.

Le guide ci portano ai piani superiori. Le scrivanie e gli uffici degli studenti e degli scienziati mi ricordano quelle delle redazioni di giornale in cui sono cresciuto io. Adesso sono pressoché vuote, ordinate, una volta erano un caos di libri, computer, roba da mangiare, appunti, sapevano di persone che ci vivevano in questi spazi, che ci pensavano, creavano, producevano. Erano una fucina di idee, ora i settori dove l’innovazione si muove sono altri. Questi, appunto.

Per fortuna però mi devo ricredere. Un barlume di speranza c’è: la tappa successiva è la scuola di giornalismo dell’Università di Tsinghua, in un complesso lì vicino. Mi sembra di tornare ai tempi del master, ci fanno sedere in un’aula con fila di banchi bianchi, ad attenderci c’è uno studente cinese, una ragazza sempre cinese dai capelli corti e un signore alto un metro e sessantacinque, un po’ sovrappeso, dallo sguardo e il sorriso beato, un’ondina nei capelli e un paio di occhiali da vista. Tutto in lui è rassicurante.

Siamo sicuri di essere più liberi noi occidentali? Intanto sono qui in Cina a parlare di libertà di stampa e di indipendenza del giornalismo, esattamente ciò che in Italia non si fa quasi più

Aspetta che ci sediamo poi si presenta: Rick Dunham, americano di Philadelphia, è il direttore del corso. Ha lavorato per diverse testate in USA, tra cui il Dallas Times Herald, Business Week e The Houston Chronicle, è stato opinionista per la CNN, la BBC e Fox News, ha intervistato vari presidenti, e nello schermo davanti a noi appaiono le foto di lui con Bill Clinton, Obama e Trump, e nel 2013 ha accettato la sfida di venire a dirigere questo corso. Vorrei sfondarlo di domande, ma non è ancora il momento.

Dopo di lui prende la parola uno studente che in poche slide ci illustra il sistema mediatico cinese, formato da quotidiani, radio, e canali tv di Stato che trasmettono in quarantaquattro lingue diverse: come il pubblico si informa e si comporta online, quali sono i social network più utilizzati, da WeChat a Weibo, una piattaforma di microblogging, fino a Ximalaya per i podcast, Bilibili, che racchiude YouTube e Twitch, e Red, una sorta di match tra Pinterest e Instagram. Termina la presentazione, finalmente è il momento della sessione di domande. Ne ho veramente a tonnellate per Dunham; lui, da americano che vive in Cina, è la persona giusta per parlare di temi fondanti come lo stato di salute della libertà di stampa nel mondo e il futuro del giornalismo.

Ma Ricardo, il portoghese che vive a Shanghai, mi anticipa e ci va giù molto diretto: di cosa informa veramente la CCTV, la tv cinese, se le notizie che trasmette non possono raccontare fino in fondo la verità? Qual è la reale audience? Dunham comincia a rispondere ma la ragazza dai capelli corti ci interrompe per segnalare che dobbiamo fare la foto di rappresentanza e poi verrà servito il pranzo. L’effetto è piuttosto imbarazzante. Dunham chiede di poter parlare solo un minuto, accenna al fatto che la CCTV sta facendo passi da gigante in questo senso e rimanda a una risposta più precisa durante il pranzo, quando avremo ancora modo di cui discutere tra noi.

Capita la situazione, appena ci alziamo, lo avvicino e gli chiedo se potrò intervistarlo a parte. Lui è molto gentile, affabile, accetta e subito, intorno a noi, si scatena il panico. La ragazza coi capelli corti, altre due dirigenti e una delle organizzatrici del nostro gruppo lo portano in un angolo e chiacchierano fitto tra loro.

Peter l’irlandese si avvicina e ironizza: «Stai creando una crisi istituzionale Moreno!». È vero, l’atmosfera si è fatta pesante. La discussione dura qualche minuto poi rientriamo in aula e ci servono una vaschetta simile a quelle che danno negli aerei con dentro il pranzo a base di noodles, pollo, riso e salse. Io mi metto alla sua destra, dall’altra parte si siede una giornalista del South China Morning Post che oggi ci sta accompagnando per fare il reportage su Future Close Up.

Gli chiedo se c’è stato qualche problema per l’intervista che ho chiesto. Mi risponde di no, sorridendo: «Normale amministrazione, erano un po’ preoccupati ma li ho tranquillizzati che sarebbe andato tutto bene».

Parto dal problema della credibilità, non solo in Cina ma anche in Occidente, del giornalismo. In Italia consideriamo l’Intelligenza Artificiale perlopiù una minaccia alla veridicità delle notizie e al lavoro dei giornalisti invece Dunham mi stupisce subito: per lui è una opportunità in più, un supporto affinché tutti possano verificare se la notizia che stanno leggendo sia vera o no.

Eccolo il momento per le domande dirette.

C’è spazio per un giornalismo indipendente in Cina?

«Esiste già, il problema è lo stesso dell’Occidente: come si mantiene? E qui la domanda diventa: cos’è il giornalismo, come può liberarsi dall’algoritmo che in un certo qual modo ti obbliga a scrivere di determinati argomenti altrimenti non premia i tuoi contenuti e non fai traffico?».

Già, come. La risposta, ovunque nel mondo è la stessa: identità, creazione del proprio pubblico, della propria comunità.

«In Us e in Europa con le newsletter, in Cina è differente perché la gente non usa le email, devi arrivare agli account WeChat. Le sfide sono la monetizzazione e il non dipendere dalla ricerca su Google e dall’algoritmo».

Sembra una paraculata ma il futuro del giornalismo è il giornalismo. La vecchia scuola nel nuovo mondo.

Dunham annuisce mentre tira su con le bacchette un pugno di noodles: «È la mia filosofia. La difficoltà è nel coinvolgimento del pubblico più giovane, come lo abitui alle news?».

Attraverso i social media.

«Mh». Deglutisce. «Corretto».

Se tu facessi un quotidiano oggi cosa faresti?

«Oh, è quello che chiedo io ai miei studenti» ride. «E quando faccio questa domanda dico anche che devono immaginarsi un modello di business, da dove arrivano le revenue: abbonamenti, pubblicità, da dove? E dipende sempre da come pensi di costruire la tua audience».

Tra di noi si inserisce Erika, che gli rivolge una domanda molto importante: prima abbiamo parlato di credibilità, ma allora perché uno studente dovrebbe venire a imparare giornalismo proprio in Cina?

Dunham la fissa, per niente imbarazzato: «Perché vengono a studiare in un posto che invece è molto credibile, noi qui diciamo le cose come stanno, il nostro livello è molto alto, sarebbe come smettere di studiare giornalismo negli Stati Uniti solo perché viene eletto Trump come presidente. Non lo fai per quello, lo fai perché vai a studiare giornalismo nella migliore scuola, a prescindere da altri fattori».

Eccolo un punto fondamentale: siamo sicuri di essere più liberi noi occidentali? Siamo sicuri che la volontà di ogni governo e delle istituzioni (anche di chi si professa democratico) non sia di monitorare, influenzare, controllare? Cambiano i metodi e gli approcci, cambiano le forme, eppure l’obiettivo è lo stesso. In Occidente abbiamo una percezione della libertà più alta, ci sono elezioni a cadenza periodica, ci sono partiti o coalizioni che si battono per il potere, ma quanto ormai possono influire?

È vero, manca una testa centrale, però siamo davvero sicuri che non sia così o che comunque non sia questa la direzione? Una testa centrale, come c'è in Cina, dà un vantaggio competitivo, rende le decisioni più veloci: il governo ordina, i cittadini fanno.

Contemporaneamente, poi, c’è che la democrazia è sempre più in crisi. Da una parte le persone votano sempre meno o così sembra, dall’altra è sempre più forte l’impressione che qualsiasi cosa si voti nulla cambi realmente. Allora dov’è la differenza? Ripeto: e se proprio il modello governativo cinese potesse essere il vero modello dell’Unione europea? Proprio la UE che invece è sempre più burocratica, per esempio, ci dà l’illusione di poter votare ma poi i parlamentari fanno un lavoro accessorio dato che i giochi si fanno in altre stanze. Intanto sono qui in Cina a parlare di libertà di stampa e di indipendenza del giornalismo, esattamente ciò che in Italia non si fa quasi più.

Torniamo nel pullman e in hotel. Secondo il programma dobbiamo ripartire per l’ultima tappa: la visita alla “città del futuro”. Esatto, Xiong'an. Una metropoli ancora in costruzione dove saranno spostate molte funzioni amministrative in carico a Pechino, così da alleggerirla di funzioni e di persone. Milioni di persone.

In albergo, prima di lasciare la stanza, controllo la temperatura della tavoletta del water: 36 gradi. Il culo caldo mi mancherà. Anche perché nell’hotel di Xiong’an, la città del futuro, il cesso sarà del passato.

No bueno.

Giorno 8: Nella città del futuro, Xiong’an

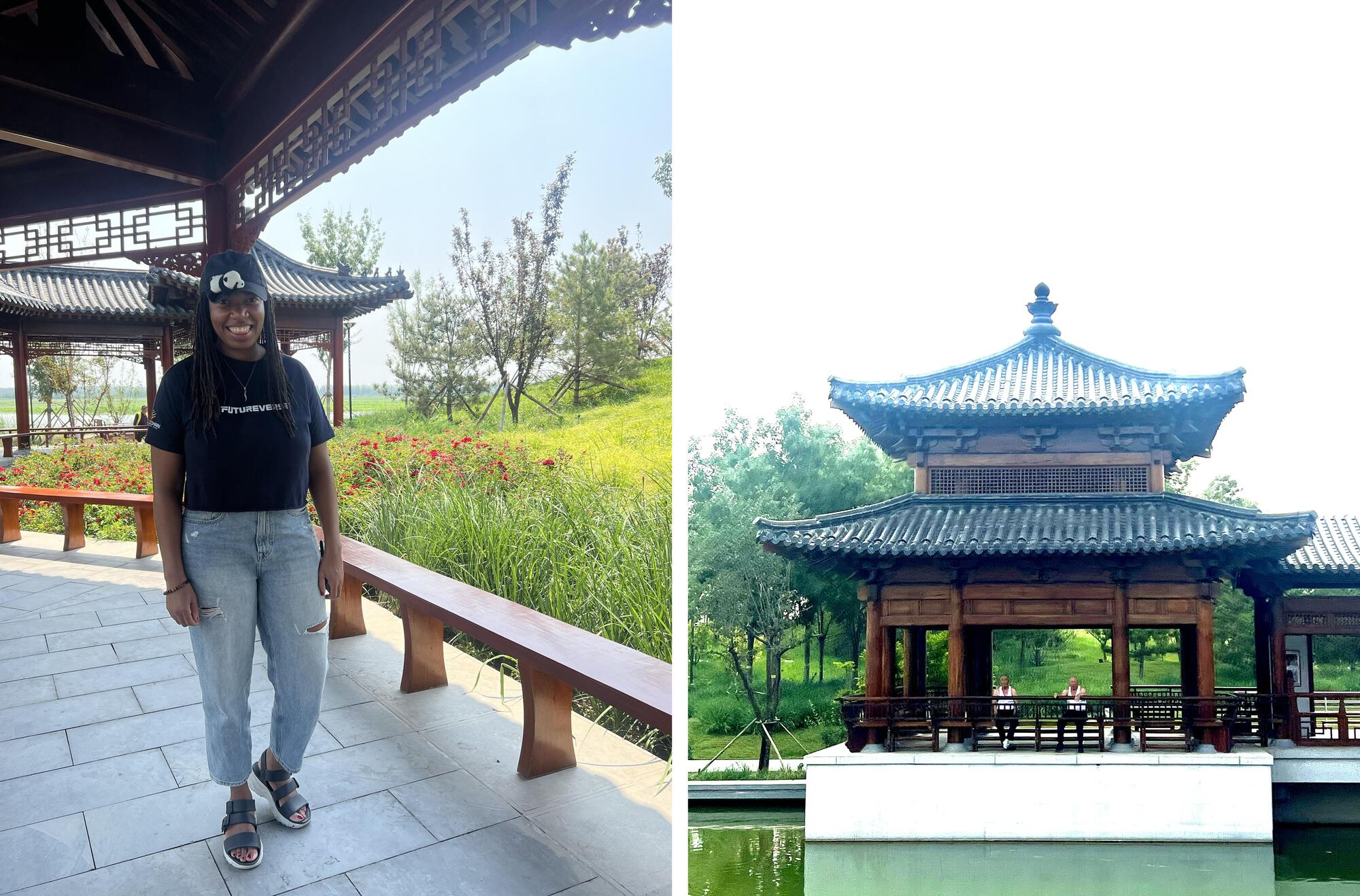

Eccoci in viaggio per la nuova capitale. In pullman leggo cos’è già stato scritto su Xiong'an e mi sento un pioniere: solo un giornalista italiano, prima di noi, è stato qui. Xiong'an viene descritta come il punto più alto dell'efficienza cinese. È stata pensata affinché le persone abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a una distanza di quindici minuti a piedi. Al massimo, chiaro? È stata costruita negli ultimi sei anni e non è ancora finita: in così poco tempo sono stati eretti più di tremila edifici, un parco per ogni quartiere e migliaia di chilometri dí infrastrutture, compresi 132 chilometri di tunnel sotterranei a ospitare un sistema automatizzato di consegna pacchi. Xiong'an è il progetto di Xi in persona, il leader del Paese. Chi ne sta curando l'espansione riporta a lui direttamente. E noi tra poco lo incontreremo.

Arriviamo e ci sembra di entrare in una megalopoli svuotata per ospitare il set di un film fantascientifico: strade a otto corsie, grattacieli, spazi infiniti… disabitati. Prima di varcare l’ingresso dell’hotel, mi guardo intorno. Molto probabilmente siamo in periferia, invece no: la via in cui sono è la parallela della zona pedonale, il centro della città. Finalmente, un uomo in bicicletta passa davanti a noi, solitario. L’atmosfera è spettrale ed è normale, visto che Xiong’an ha calibrato i suoi spazi per ospitare cinque milioni e quattrocentomila abitanti eppure al momento sono trecentomila.

Lasciato il passaporto alla reception (qui è una prassi, a Pechino ce lo hanno reso dopo due giorni, non proprio una bella sensazione) ripartiamo per un edificio governativo dove ci illustrano (schermo dopo schermo e modellino dopo modellino, con proporzioni 1:250) il passato e soprattutto il futuro di Xiong’an.

Ah, prima, ci requisiscono il cellulare. Ovviamente tutti li consegniamo. Tutti tranne Stacy, proprio la donna che vive a Singapore e ora sta protestando così ottiene di tenere il suo (spento) nello zaino. Le chiedo il motivo e lei, con una naturalezza estrema, mi dice ciò che dovrebbe essere un’ovvietà: «Non mi va che qualcosa di mio vada nelle mani di un ente governativo». Ancora una volta una lezione di libertà da chi vive in un Paese non proprio democratico.

Intanto, di modellino in modellino, delle gentili signore in tailleur ci illustrano i vari quartieri: quello per le aziende internazionali, per le università, per le funzioni amministrative. C’è anche un quartiere dedicato agli anziani e alle case di cura.

Sarebbe possibile, in Europa, creare una città dal nulla come Xiong'an? Un momento, magari è ciò che, più in piccolo, è sempre stato fatto: Berlusconi con Milano 2 e Milano 3. Già, non siamo poi così diversi

Terminata la guida, montiamo ancora sul pullman diretti in hotel. Il ristorante è tutto per noi: ci sediamo nei tavoli tondi. Intorno a noi, due file di buffet con legumi, vari tipi di dressing, insalate, pollo Sichuan, gamberi, altri tipi di carne, piatti vegetariani, noodles, riso, ravioli, salse piccanti, frutta e dolci. Una intera ala della sala è dedicata al palco dove c’è il tavolo reale con al centro Mr. Wa. È lui il responsabile del progetto Xiong’an.

Un uomo dallo sguardo pacifico, in completo scuro e camicia bianca che annuisce a tutti, molto cordiale. Dopo i saluti e le presentazioni di rito risponde alle nostre domande. Spiega che per progettare Xiong’an hanno visitato più di trecento città nel mondo. La priorità è l’utilizzo di energie rinnovabili e il corretto bilanciamento tra cemento e aree verdi. Inoltre il luogo in cui hanno edificato la città è stato scelto per la vicinanza a un lago e tutte le persone che ci vivevano prima, sono state incentivate a spostarsi con la promessa (mantenuta) di ricevere una casa al loro ritorno.

L’aspetto più affascinante, chiaramente, riguarda l’idea di regolare la metro, il traffico, la distribuzione di energia e la gestione della spazzatura con l’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è sempre lo stesso: far in modo che i cittadini pensino il meno possibile e che tutto sia uniformato, controllato ed efficiente il più possibile. Alla fine arriva la domanda delle domande: come pensate di popolare tutta la città?

Mr. Wa, con i suoi modi molto rassicuranti e politici, risponde: «Incentivi, politiche statali, un piano per mantenere gli affitti cautelati, strutture dal respiro internazionale capaci di attirare sia cittadini cinesi sia stranieri».

Il tempo è finito, Mr. Wa deve lasciarci.

Mi resta un dubbio: sarebbe possibile creare dal nulla una città del genere, in Europa, e spostarci così tanta gente nel giro di così poco tempo? Un momento, magari è ciò che, più in piccolo, è sempre stato fatto: Berlusconi con Milano 2 e Milano 3, tutte le zone residenziali, sempre più estese, sempre più periferiche, nelle varie capitali, i mega centri commerciali con qualsiasi servizio dentro. Già, non siamo poi così diversi. Magari abbiamo a disposizione meno risorse e tecnologie e viviamo in un sistema con molta più burocrazia.

Ergo, siamo più lenti, meno efficaci, costretti a essere più subdoli.

Questa è l’ultima sera che siamo tutti insieme. Così, per festeggiare, in Cina c’è una sola cosa la fare: la KTV, il karaoke. A prenotare la sala, l’unica nel raggio di qualche chilometro, ci pensa come al solito Ricardo, preciso, chiaro, professionale. Aspettando l’ora concordata, esco dall’hotel e cammino. È il momento di vedere davvero Xiong’an. La via dell’albergo è praticamente un’autostrada; al primo incrocio giro a destra e vado incontro a quella che mi sembra un po’ di vita perché passo davanti a un noodle bar con un dipendente dentro, poi ecco una lavanderia automatica con una sola persona all’interno, infine altri negozi. Intorno a me, ovunque, palazzi di almeno venti piani. Alla mia sinistra, un’altra via, più stretta e, sul fondo, un piccolo parcheggio pieno di auto, un parco giochi con qualche famiglia e due coffee bar. In uno, finalmente, vedo un po’ di gente.

Entro. Il tempo è come se si fermasse: tutti mi guardano. Il coffee bar è arredato con sedie rosa, tavoli rosa, il bancone è rosa, potrebbe essere il temporary shop di Hello Kitty. Le persone stano seguendo un corso di scrittura antica, da quello che posso capire. Uno dei tre ragazzi dietro il bancone mi viene incontro e, con un inglese basico, mi spiega gentilmente che è una lezione privata e non posso restare né fare foto. Gli chiedo dove posso trovare il centro e lui mi indica la continuazione della strada da dove sono arrivato.

Tornando indietro, passo davanti a una pizzeria e a un sushi bar, supero un incrocio e poi entro in una via pedonale dagli spazi larghi con ai lati edifici con i tetti che richiamano le tradizionali pagode cinesi immerse in due parchi. Sono le nove di sera e nel centro di questa città conto una, due, tre, quattro, cinque persone, compreso me. Da una via interna vedo arrivare Patrick, Fil, Nicky Lee e Miky. Adesso siamo in nove. In fondo alla via pedonale c'è uno slargo e una costruzione bassa, ampia, chiamata The Eye (riprende la forma di un occhio, ovviamente). Intorno spunta il lago e per entrarci bisogna percorrere una pedana sottile che (con un effetto ottico) lascia la sensazione di camminare sull’acqua. Okay, oggi non è proprio il caso di sentirsi Gesù Cristo: anche The Eye non è accessibile per un evento privato. Qui però c’è più gente, tra cui un giovane con i capelli rasati a zero, indossa una tunica bianca, occhiali dalla leggera montatura e tiene le mani intrecciate davanti allo stomaco con un sorriso innocente.

Ci avvicina chiedendo se siamo turisti; parla cinese allora Nicky Lee traduce in un tono così basso che fatico anche solo a sentirlo: «Non va bene tutto questo» pare dire. «I miliardi investiti per creare Xiong’an potevano essere usati per ristrutturare le abitazioni e le zone più vecchie di Pechino».

Fil si raccomanda di ascoltarlo senza dire niente, per lui è una spia e sta solo provando a farci dire qualcosa contro il governo. Per me è più un dissidente che cerca di sensibilizzare gli stranieri alla sua protesta sottovoce, con modi sommessi. Anche perché, tra le varie notizie che avevo letto, diverse raccontavano delle proteste in questa area ed erano successive a un pesante allagamento: il governo è perfino intervenuto a difendere il progetto Xiong’an.

Vengo distratto da un gruppo di cinesi che mi chiedono, ancora una volta, di farsi le foto con me. E mentre sorrido, faccio il poser e accetto come un cantante appena uscito da Amici, rifletto sul fatto che dei vecchi appartamenti non gliene frega niente a nessuno e, ovunque, il business è costruire. Il business è sostenere l’edilizia, creare profitto. Già, siamo sempre lì: laddove ci sarà ingiustizia ci saranno proteste e il compito del Governo Perfetto dovrebbe essere di eliminare l’ingiustizia. Non la possibilità del dissenso.

Su WeChat spunta un messaggio di Ricardo: sono le dieci di sera, il KTV bar è proprio dall’altra parte della strada. Il proprietario ha una camicia hawaiana improponibile, io una camicia altrettanto improponibile con degli scarafaggi stampati sopra. Ci guardiamo, ridiamo e ci facciamo una foto insieme. La saletta è tipo quattro metri per tre, ci sono dei divanetti, un tavolo e un mega schermo con in loop i video e le parole delle canzoni. Ricardo se la cava pure a cantare. E pure Nicky Lee e Miky perdono la loro consueta timidezza e si lasciano andare. Io, Kevin, Fil, Phil e il russo fumiamo shisha, beviamo gin tonic e ogni tanto ci esibiamo stonando.

La vera svolta è l’arrivo di Stan. Impazzisce letteralmente con Bon Jovi, salta e agita il ciuffo mentre passano alcuni gruppi di ragazze coreane. Pure il KTV bar ha il bagno hi-tech con la tavoletta riscaldata. A mezzanotte siamo rimasti io, Ricardo, Fil, Nicky Lee e altre volontarie.

Sono a Xiong’an, la futura megalopoli è deserta, sto tornando in albergo ubriaco fradicio e vorrei solo abbracciare un cesso con la tavoletta riscaldata per sentire un po' di calore in questa notte dove sono solo, disperso per la Cina. Però il cesso riscaldato in questo hotel non c’è, dietro di me i ragazzi sembrano amici durante un corso estivo in Inghilterra: ridono, parlano di cose a caso, stanotte qualcuno scoperà, ho dei sospetti.

Insomma siamo felici, il mondo è perfetto, la vita è perfetta, tutto è perfetto, tutto è bellissimo.

Giorno 9: Tra robot e umani vinceranno i robot

Ci sono due aspetti che mi sorprendono e mi fanno paura allo stesso tempo. Uno, Zhikai Gao lancia un allarme: la guerra tra AI e umani è possibile. Due, se succederà si sa già chi vincerà

La mattina andiamo a vedere una baia: una zona paludosa estesa per centinaia di chilometri, con ponticelli, pagode, zone ombreggiate per dare ristoro a chi decide di venire qui a camminare o a correre. È tutto ben curato, immerso nella natura, è il polmone di Xiong’an e Pechino.

Eppure con una presenza umana centellinata, ecco le telecamere piazzate sugli alberi e sulle piante. Impossibile non notarle. Il messaggio è chiaro: possiamo vederti. Pure qui. Può trasmettere sicurezza ma non è il massimo.

La tappa successiva, nel pomeriggio, è salire su un rooftop da cui ammirare uno dei mega cantieri dove sorgerà un altro quartiere di Xiong’an. Nicky Lee mi spiega che anche la zona del nostro hotel, solo due o tre anni fa, era in questo stato. Fa impressione. I cinesi costruiscono con la velocità di mio figlio su Minecraft. La pianta dei palazzi in costruzione ha la forma di un loto, si intravedono le zone dedicate ai parchi, i tunnel per i collegamenti sotterranei. Esiste una commissione (ce lo spiega la guida) che fa capo naturalmente a Mr. WA, e decide se i piani degli architetti vanno bene oppure no, considerando i colori del cielo, del territorio, la forza del vento e altri fattori per poi valutare l’armonia delle costruzioni sul territorio. Tutto ciò può sembrare distopico eppure, allo stesso tempo, può veramente venire incontro alle persone: nella baia, in effetti, le persone camminano e sembrano in pace, serene. Gli spazi sono talmente estesi da farti sentire solo anche se non lo sei. Considerando il turismo di massa e la sovrappopolazione, questo aspetto ha sicuramente un valore.

Nel pomeriggio ripartiamo in pullman, arrivati a Pechino ci aspetta una conferenza finale (stamattina ci hanno chiesto di vestirci eleganti per questo). Si svolge nel teatro, all’interno della mega sede di Tencent. Abbiamo i posti nelle prime file, dietro di noi studenti di vari istituti. È la cerimonia finale di Future Close Up. Ci sono le autorità, addirittura il rappresentante Onu per la Cina, che è un indiano, e il vice presidente del Center for China and Globalization, che ha un diretto contatto con il leader massimo Xi Jinping.

Nell’attesa io Stan e Fil facciamo un giro per la sede dell’azienda. Notizia numero uno: il caffè da Tencent è imbevibile. Notizia numero due: c’è tutta una parte dove i dipendenti possono andare e riposarsi: ci sono lettini, materassi gonfiabili, materassini, ognuno può farsi il suo angolo ma l’aspetto più incredibile è che quasi tutte le coperte, i plaid, i piumoni, i paraorecchie, i paraocchi e i pupazzi hanno delle fantasie da bambini di quattro anni. È tutto così kitsch e così tenero allo stesso tempo che sono in preda alla meraviglia.

In uno degli scaffali spuntano delle palle da bocce. Fil ed io improvvisiamo una partita mentre Stan fa una siesta. Quando si rialza decidiamo di esplorare i piani alti e di trovare la stanza del boss dei boss. Di volta in volta scegliamo cosa utilizzare: scale mobili, scale classiche o gli ascensori a vetri. I dipendenti che incrociamo ci salutano educatamente, quasi tutti sono ai loro pc, altri camminano nei corridoi, uno ci permette anche di andare nel terrazzo all’ultimo piano dove si va a fumare.

Stan ha un’illuminazione: «Andiamo al piano dei giochi».

Scendiamo e troviamo, nell'ordine: un campo da basket con le tribune, un barbiere, una zona benessere, una palestra, una sala danza e poi una stanza con quattro tavoli da ping pong e due di biliardo. Stan e Fil fanno una partita veloce e poi torniamo in teatro. La conferenza sta per cominciare. A presentarla è un giornalista della CCTV con indosso delle camicie a collo coreane dalle grafiche pazzesche che si rifanno alla tradizione cinese. Sul led che abbiamo davanti proiettano il video del nostro tour e poi partono i talk e gli interventi. Il rappresentante dell’ONU parla di human capital, infrastrutture, business. Finalmente ecco il discorso sull’IA del vice presidente del centro che si occupa della globalizzazione, ovvero i rapporti tra la Cina e il resto del mondo. Ha un’eta indefinita tra i cinquanta e i sessantacinque anni, vestito di grigio, dall’aria dimessa. Si chiama Victor Zhikai Gao.

«La competizione non sarà tra Cina e Usa» dice. «Ma tra AI e tutti noi. Io non sarò felice se i miei figli saranno considerati al secondo posto, come se fossero una seconda classe, ossia dominati dalla prima, cioè l’Intelligenza Artificiale. Dobbiamo lottare per far sì che IA e esseri umani vivano in armonia e in pace e che si cammini insieme in questa direzione. Non vogliamo essere nemici di nessuno».

Ci sono due aspetti che mi sorprendono e mi fanno paura allo stesso tempo. Uno, Zhikai Gao lancia un allarme: la guerra tra AI e umani è possibile e se succederà si sa già chi vincerà. Due, la Cina non vuole né questa, né altre guerre. Per un semplice motivo: ha quattordici Paesi confinanti. Eppure credo che ci sia anche un altro motivo, più profondo, alla base delle convinzioni di Zhikai Gao, e riguarda l’approccio culturale: la cosmologia cinese si basa sull’unità tra umano e cielo, la classica opera confuciana Li fi, il Libro dei riti, documenta l’importanza degli strumenti tecnici nell’esecuzione dei riti. L’omogeneità di tecnica e umano sostiene la moralità e lo spirito.

A fine conferenza noi di Future Close Up saliamo sul palco per le foto di rito. Siamo alla fine di questa immersione. Qualcuno piange, altri si scambiano i contatti, poi c’è chi promette di rivedersi prossimamente. Io, Stan e Fil pianifichiamo un viaggio ad Amsterdam (che ci volete fare, abbiamo le stesse passioni, e prima o poi lo organizzeremo). Ci riportano nello stesso hotel del primo giorno, infine prendo un taxi con Erika. Destinazione aeroporto: il nostro volo per Milano Malpensa parte alle due di notte.

Giorno 10: Ritorno al 2006

In aeroporto Erika ed io diventiamo vittime del sistema che abbiamo visto il giorno del nostro arrivo a Pechino. Al centro di un corridoio (largo più o meno otto metri) notiamo una telecamera alta, con una luce rossa. È lì per misurare la temperatura a tutti quelli che passano. Gli steward ci avvisano: bisogna togliere il cappello e camminare piano. Sulla sinistra, poco più avanti della telecamera, c’è un desk con un uomo che monitora lo schermo. Lo supero e mi giro: sullo schermo compare ciò che abbiamo visto da AIBEE ovvero persone suddivise per mappe di calore. Esatto, un monitoraggio di gruppo. Nel gate, poi, le telecamere sono ovunque, e probabilmente alcune nemmeno sono telecamere, ma oramai noi due le vediamo in ogni palo e colonna. Ci mettiamo a sedere esausti aspettando l’imbarco. Ci scambiamo le impressioni. Concordiamo che il vantaggio competitivo della Cina sta proprio nel poter disporre di un cervello centrale capace di elaborare tutti i dati provenienti dai vari strumenti di controllo. Erika sta leggendo un libro che descrive quanto, per esempio, negli Stati Uniti questa cosa non sia possibile: i vari dipartimenti, enti e strutture come CIA e DEA, tra di loro non parlano. Poi ci preoccupa che le guerre mondiali si siano sempre combattute per controllare una nuova tecnologia in grado di garantire il dominio sugli altri Paesi. Come per l’energia atomica.

Ora accadrà per l’Intelligenza Artificiale?

Saliamo sull’areo sovraccarichi di pensieri e dubbi.

Arriviamo e (lo ripeto) più che in Italia sembra di essere tornati nel 2006. Come fossimo finiti in un frullatore del futuro ed eccoci qua ancora ai vecchi controlli poco digitalizzati, ai cessi non riscaldati, ai dibattiti sul premierato, ahimè la direzione è quella di andare verso governi forti, più autoritari, tipo Trump, Putin. Ok la democrazia è al collasso, il modello è la Cina. Le notizie sul cellulare evocano Sanremo, influencer e i testi dei trapper: non c’è niente da fare, chi comanda ha bisogno che ci perdiamo intorno a roba minima, piccola, alle briciole dell’informazione. Eppure c’è qualcosa di ancora più triste: ne abbiamo bisogno anche noi mentre i temi seri (che ci cambieranno, che cambieranno le nostre vite e il mondo in cui viviamo) vengono decisi altrove, in altre parti del mondo, in altre stanze, a un altro successivo. Però, a questo, non potremmo mai opporci.

Dov’è la salvezza? Qual è la salvezza? Ce n’è una e una sola oppure no? Cosa è la libertà?

Ecco, all’ultima domanda, dopo questo viaggio, credo di aver raggiunto una mia personale definizione. Penso che il volere libero presupponga un atto divino, anche in un gesto minimo. La libertà è creare qualcosa dal nulla. Per cui, invece di pensare che la libertà sia un potere, bisogna abituarsi a chiamare “libero” tutto ciò che si può fare in una determinata condizione.

Quando sono in grado di fare qualcosa che decido (perché posso deciderlo), allora mi trovo libero.

La libertà sociale, invece, è il residuo delle norme. Ciò che rimane fuori dai vincoli. Se poi ho la potenza di trasgredire le norme, allora questo riguarda la potenza, non certo la libertà. Una società senza norme non esiste. Le norme servono da sempre a mantenere l’equilibrio sociale e la salvaguardia dei soggetti. Insomma, a seconda del contesto, la libertà cambia. Infatti, proprio in un Paese considerato come il Male dall’Occidente, ho potuto parlare (come non mi succedeva da tempo) di libertà di stampa e qualità del giornalismo. Due argomenti piuttosto in crisi dalle nostre parti, vedi Zuckerberg che ha ammesso candidamente di aver censurato notizie scomode al pensiero dominante americano, vedi Trump che altrettanto candidamente butta lì di recuperare delle leggi che vietano di poter parlare male del governo.

Ancora: cos’è la libertà? Chi è più libero di chi? E tutto questo, a chi interessa?

Una sera, alla giornalista del South China Morning Post, ho chiesto: ma voi sentite un clima di censura?

«Non senti la pressione ma fai fatica ad avere accesso alle informazioni. Se chiedi, non ti rispondono o ti rispondono senza dirti niente».

Be’, credete che qui in Italia sia così tanto diverso ormai? Ripeto: la Cina è un modello. Anche per gli stessi Stati Uniti, perché mentre da noi in Occidente siamo abituati a cambiamenti ed elezioni continue, in Cina fanno politiche millenarie. Non è un modo di dire. Hanno piani di sviluppo a mille anni, hanno eliminato il problema del consenso e chi dissente deve avvisarti per strada e parlare a bassa voce.

Arriverà un giorno che all’aeroporto ci sarà un robot ad accoglierci, a indicarci la via di uscita.

È questo il mondo che vogliamo? Ditemi, è questo? Ahimè credo che la nostra risposta cambi poco. Ribellarsi non serve a niente.

O no?

Dieci giorni dopo

All’autogrill di Fiorenzuola, sull’A1, le colonnine per le auto elettriche non funzionano. Impreco. Prima contro l’app di Enel X, poi contro l’operatore BeCharge. Ho una VW ID4 tedesca ma di fabbricazione cinese.

Giusto qualche giorno prima, scattavo foto nella via cinotedesca a Shangyan, ridendo della kitscheria. Già, ora c’è poco da ridere. Il risultato di quella collaborazione lo sto guidando.

Non posso far a meno di riflettere che la Germania è il Paese europeo, insieme alla Francia, a cui l’America guarda con più diffidenza. L’Europa, dal punto di vista di politiche automotive, sta facendo il gioco della Cina e la crisi del settore, in molti Paesi, compresa l’Italia, sta creando da una parte il terreno per far entrare nuovi brand proprio cinesi, dall’altra sta massacrando territori imprenditoriali. Il grande gioco (mentre noi siamo distratti da altro, ricordatelo) si palesa nelle nostre vite in questo modo. E intanto le strutture per reggere questo cambio epocale non ci sono o si inceppano e non sempre funzionano.

Morale: cerco altre colonnine di ricarica veloce. Le trovo a Fidenza, nel parcheggio di un ristorante tradizionale che offre torte fritte, salumi e ottimi tortelli alle erbe.

A servirmi al tavolo, dalla cucina, spunta un robot.

Come a Shengyan. Sorrido. Mancano i camerieri showman vestiti da dragone ma il destino è tracciato. Sì, il futuro è inevitabile.

La bella e la brutta sono la stessa notizia.

Per fortuna la torta fritta e i tortelli alle erbe sono deliziosi.