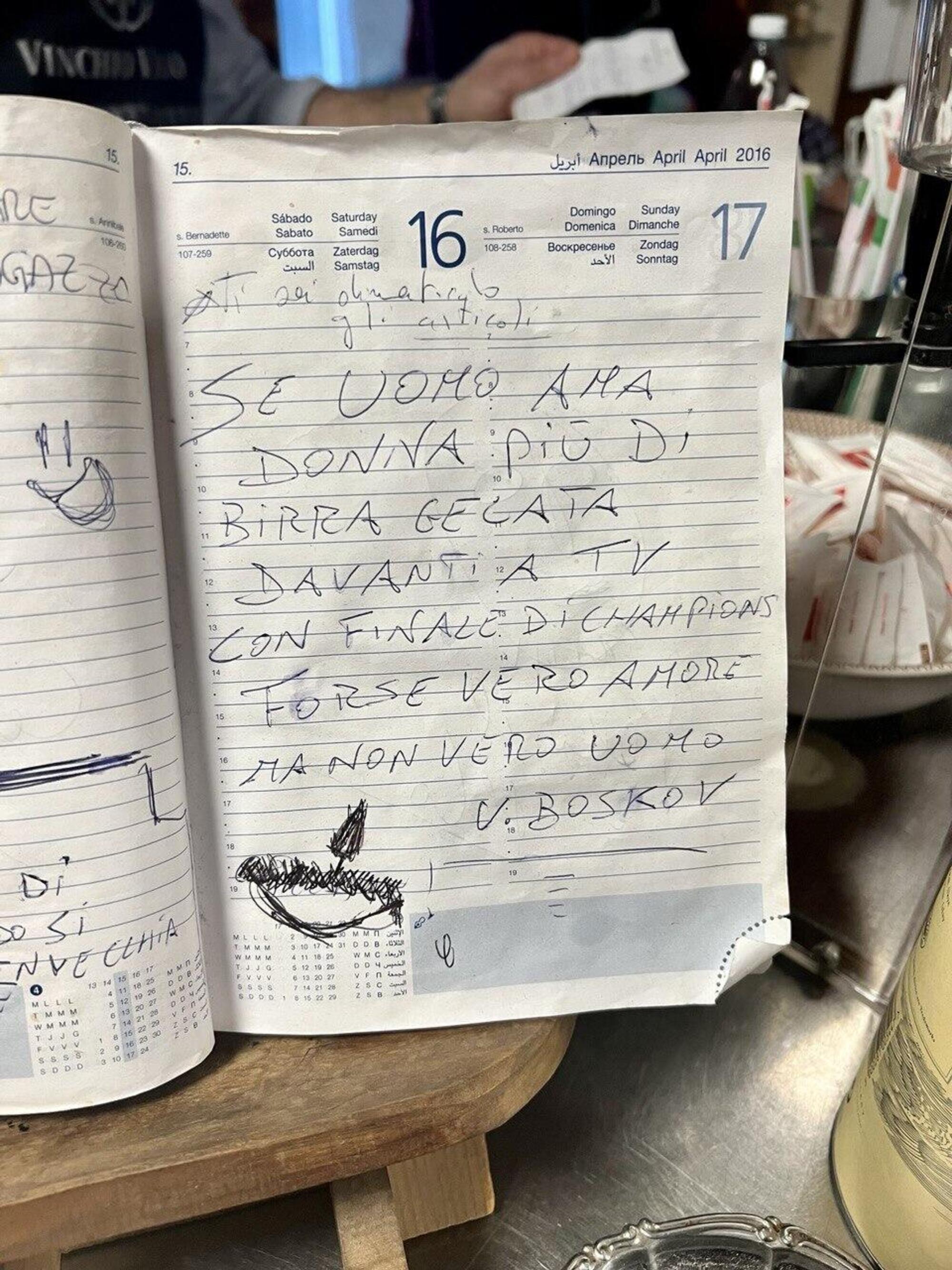

E poi, per caso, ci ritroviamo a mangiare pasta e fagioli in una trattoria di Torino, quartiere San Salvario, una di quelle vecchie bettole dove ti trattano male e si mangia pesante. Sopra il nostro tavolo tra cartoline, quadretti e ritratti del Toro che fu, c’è una foto di Maradona con in braccio un bambino. E poi, quando andiamo a pagare, sul bancone della cassa c’è un quaderno con una frase scritta a mano: è di Vujadin Boskov, allenatore della Sampdoria. Ecco, se credete che alcune cose che accadono siano solo coincidenze fermatevi pure qua. Maradona e la Samp: le due stelle polari della vita di Marco Ponti. L’alfa e l'omega. Ha esordito alla regia con Santa Maradona, film che ha segnato una generazione, e il suo ultimo lavoro è il documentario La bella stagione, che ha appena vinto i Nastri d’Argento, su Mancini, Vialli e il gruppo della Sampdoria che conquistò lo scudetto nel 1991. Due opere che significano anche Libero De Rienzo e Gianluca Vialli, amici che gli mancano molto, entrambi. Marco mi viene a prendere alla stazione, è vestito come un pugile che ha appena finito di allenarsi: giaccone, felpa con cappuccio, tuta. La trattoria bar Coco’s è piena. Dobbiamo aspettare fuori ed è qui, su un marciapiede, che comincia l’intervista.

Quanti anni avevi quando hai fatto Santa Maradona?

«Trenta. Ha avuto una gestazione abbastanza lunga, perché non ero mai stato su un set di lungometraggio nella mia vita, non avevo l’esperienza, non ho frequentato la scuola di cinema, non avevo fatto niente e soprattutto non conoscevo nessuno che appartenesse a quell’ambiente. Quando ho deciso che volevo provarci mi sono detto che il cinema non l’avevo studiato ma l’avevo visto, più di un sacco di gente».

E come hai fatto?

«Scrissi la sceneggiatura e la spedii in giro ad alcune case di produzione. Ovviamente la maggior parte non rispose o rispose in maniera negativa. Fino a quando non arrivò a un produttore che lavorava con la Mikado e mi disse che gli piaceva, che voleva comprarla e trovare un regista bravo. Lì mi crollò il mondo addosso perché volevo farlo io. Lui non la pensava così, mi disse che non avevo mai realizzato niente, e mi fece una proposta economica di quelle che il giorno dopo ti vai a comprare una bella macchina. Io ci pensai su e gli dissi no, non se ne parla. Lui mi chiamò dopo qualche mese e mi disse di aver trovato i soldi per farlo con me alla regia, pochissimi, quindi pochissimi anche per me ma che ci avremmo provato».

Chi era?

«Roberto Buttafarro. Da lì iniziò lo sviluppo del film e un’altra fortuna è stata trovare l’interesse di Stefano Accorsi. Era la primavera del 2001. Un’esperienza assoluta. Mi ricordo il giorno in cui abbiamo battuto il primo ciak, che ho visto una macchina da presa per la prima volta, l’ho guardata e ho detto: minchia, eccola lì».

È andata bene…

«Non dormivamo mai, c’era questa specie di febbre. Libero De Rienzo viveva a casa mia, gli abiti di scena erano miei. Quello che giravamo ogni giorno lo proiettavamo in un cinema senza audio, erano invitati tutti quelli della troupe sempre, per cui la sera si finiva di girare, si andava in questo cinemino, vedevamo dieci minuti di film muto, perché l’audio era sincronizzato a parte, naturalmente la maggior parte della gente si addormentava, poi uscivamo e andavamo a sentire i concerti, ristoranti e il mattino dopo sul set. Poi uscì nelle sale e mi chiamarono per dirmi che era una catastrofe, nessuno era andato a vederlo».

Il cinema è un colossale tentativo di truffa ai danni della morte. Quando penso a Libero ho la consapevolezza di aver costruito una cosa eterna, ma mi manca la sua fisicità

Ma come?

«Io e la mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie, quella sera decidemmo lo stesso di uscire, era finito un sogno, non si poteva restare chiusi in casa a piangere, e pensammo di andare a mangiare una pizza a Torino, verso la Mole, ma arrivati all’angolo di via Montebello mi resi conto che saremmo dovuti passare davanti al cinema dove davano Santa Maradona. Pensai che non avevo il coraggio di vedere con i miei occhi la catastrofe. Lei mi disse, con un sorriso, dai siamo arrivati fino a qui, ci vuole coraggio. Girai l’angolo nella disperazione, arrivo davanti al cinema e noto il cartello con la scritta tutto esaurito. Tutto esaurito per cosa, domando? Per Santa Maradona. Ah, ma sono io io il regista. Il tipo del cinema mi ha guardato come per dire: ma non ci crede nessuno. Quando ha capito che ero io davvero mi ha fatto entrare: la sala era piena, la gente si divertiva. La produzione si era basata sui dati del pomeriggio, ma essendo un film per ventenni il vero test sarebbe stato la sera. Il giorno dopo esaurito, quello dopo ancora esaurito. Il film va in più cinema ed è sempre, ovunque, esaurito. Da lì in poi è iniziata un’avventura che non avrei mai immaginato. Con tutti gli alti e bassi che puoi immaginare».

Mi ricordo ancora la battuta: «Io non fumo perché se fumassi non sopporterei di non fumare nei cinema».

«Il film era un remix della vita che avevo in quel periodo lì. All’università ho studiato Lettere e vivevamo così. Erano tutte frasi degli amici, per far passare il tempo, evitando di entrare all’università. Sono stato abbastanza fortunato, nel mio gruppo di amici c’erano ragazzi con dei sogni ambiziosi, uno dei tre, Pierpaolo, è stato il fondatore dei Subsonica. Lui voleva fare musica basata su basso e batteria, e non chitarra e voce. L’altro amico, Luca Bianchini, voleva fare il romanziere e anni dopo dai suoi libri ho tratto due film. Andavamo al bar a fantasticare e abbiamo fatto anche un piccolo patto dicendo che semmai ci fosse andata bene avremmo fatto un lavoro insieme ed è successo. Il primo a farcela è stato Pier con i Subsonica, siamo andati a vederli quando c’erano solo 40 persone in sala. Pierpaolo insieme a Samuel ha poi scritto la colonna sonora di Santa Maradona, di A/R Andata + Ritorno e adesso de La Bella Stagione. Il gruppo è determinante quanto i sogni. I sogni devono essere ambiziosi, altrimenti è difficile combinare qualcosa. Mettere in circolo quell’energia era decisivo».

È il nostro turno, possiamo entrare nella trattoria. I tavoli di legno, arredati solo con una tovaglietta beige, le posate e un bicchiere, sono così vicini uno all’altro che per arrivare al nostro posto dobbiamo camminare di profilo. Nell’aria un casino assoluto: voci su voci, un cane che abbaia. Quello che segue è più o meno quello che sei sente dalla registrazione dopo che abbiamo ordinato due piatti di pasta e fagioli e un litro di vino rosso della casa. Alé.

Santa Maradona ci porta subito a Libero De Rienzo. Come l’hai trovato?

«Avendo avuto a bordo Accorsi i produttori volevano una bella coppia famosa, ma le battute che diceva il personaggio di Bart erano una quantità pazzesca di volgarità ironiche mescolate a filosofia altissima e non trovavo l’attore giusto. Poi, a un certo punto, ho visto una pubblicità in tv dove c’era un gruppo di ragazzi che erano in viaggio in Europa in macchina e parlavano tra di loro. Uno di loro stava nei posti dietro e aveva la faccia scazzata. Viene al provino, arriva tutto ciancicato e in ritardo, aveva ricevuto le scene all’ultimo momento. Lui inizia a parlare e dopo 15 secondi mi giro verso l’aiuto regista e gli dico: ok è fatta, è lui».

Quanto ti manca?

«Noi che facciamo il cinema abbiamo un privilegio enorme. Il cinema è un colossale tentativo di truffa ai danni della morte perché è l’unica arte che ti restituisce un tempo presente e per sempre, il cinema è il motivo per cui io posso innamorarmi ancora adesso, sinceramente, di Brigitte Bardot. Nella Buona Novella di Fabrizio De André, una delle opere più complesse che conosca, delle donne si avvicinano a Maria e le chiedono: perché piangi? tanto lo sai che tra tre giorni tuo figlio torna. E De André fa dire a Maria questa risposta bellissima: piango di lui ciò che mi è tolto, le labbra magre, la fronte e il volto. Quella cosa lì non me la restituirà nessuno. Quando penso a Libero ho la consolazione di aver costruito una cosa eterna, ma mi manca la sua fisicità. Con Libero eravamo molto fisici».

Quando l’hai sentito l’ultima volta?

«Il giorno prima. Mi fa un po' ridere chiamarlo Libero perché non l’ho mai chiamato così, reciprocamente ci chiamavamo Franco».

Perché Franco?

«Non me lo ricordo, nella rubrica c’è Franco, i messaggi erano sempre Franchino dove sei?».

Cosa vi siete detti quell’ultima volta?

«Stavamo scrivendo, consapevoli che sarebbe venuto una merda, Santa Maradona 2. Non volevamo darlo a nessun produttore se non dopo averlo scritto. Eravamo io, lui, due sceneggiatori, Giordano Meacci e Francesca Serafini, e Willie Peyote. Dovevamo vederci per parlare di questa roba, e poi lui aveva un film che voleva fare da regista, molto bello, ogni tanto parlavamo della trama. Voleva portare avanti questo doppio discorso».

La bella stagione è un film sull’amicizia, sull'avere dei sogni, stare in un team e sul tempo che passa. Non ho fatto Santa Maradona 2 ma questo

Su MOW abbiamo scritto: invece di piangere Libero bisognava aiutarlo.

«Era una persona complessa, ma non avrei mai immaginato quello che poi è successo. Non so come siano finite le inchieste, ho smesso di leggere i giornali in quel periodo lì. Non credo sia mai stata accertata la causa della morte, quindi sono tutte illazioni. Non ne so abbastanza per esprimere un’opinione. Onestamente non ne sento neanche l’esigenza, perché che cosa restituirebbe? Quando mi chiedono di giudicare gli altri la mia risposta è che se avessi voluto farlo avrei studiato giurisprudenza».

Tu dov’eri quando è successo?

«A casa, stavo facendo colazione quando mi chiama un amico e non prendo la chiamata. Dopo due minuti mi richiama, non rispondo e mi scrive di chiamarlo subito. Lo richiamo e mi dà la notizia che non avrei mai immaginato. Da lì in poi inizia il buco nero di tutta la giornata, perché poi ti chiamano tutti, ti chiedono di andare in tv, ti fanno le domande trabocchetto».

Cosa hai pensato?

«Gli ho chiesto in che circostanze, magari uno si aspetta un incidente, mi disse che non si sapeva, forse un malore, e poi mi chiese di avvertire gli altri amici. Io, in maniera anche stupida gli dissi: grazie, sono contento che mi hai chiamato tu. Altrimenti l’avrei saputo aprendo il computer o magari dalla telefonata di un giornalista, come poi è accaduto da lì a poco. Paradossalmente si è ripetuta la stessa scena il 6 gennaio quando vedo il numero di un amico della Sampdoria e capisco che la notizia del giorno sarà quella».

Le immagini che poi ti sono arrivate in testa di Libero quali sono state?

«Che ci facevamo delle risate pazzesche insieme. Lui era la persona che aveva il senso dell’umorismo più simile al mio che avessi mai conosciuto, e il pensiero che mi è arrivato addosso dopo qualche ora come un treno è stato: non troverai mai più nessuno nella vita che capirà le tue battute come lui. È stato molto strano, come quando si chiude la fase di una vita. Se tu vedessi la chat con lui diresti ma non potevate ridere di queste cose, giochetti, scenate, paradossi. Poi mi è tornato in mente un momento bello».

Quale?

«Eravamo a Cuba, io e lui, a presentare Santa Maradona e dopo la proiezione ci chiamano e ci dicono che volevano invitarci a visitare una scuola di cinema importantissima. Arriviamo lì e ci dicono che se volevamo potevamo entrare in una sala dove stava facendo lezione uno scrittore. Chiedemmo chi fosse. Era Gabriel Garcia Marquez, pensa te. Io e Libero ci guardiamo stupiti. Quando uscì chiacchierammo insieme. Io feci scena muta perché che cazzo gli dici? “complimenti per il tuo ultimo romanzo?", poi ci raccontò com’era il cinema di quando era giovane: Il cinema è un’arte operaia, non dimenticatelo mai, ci disse, e ricordò che agli studenti un tempo veniva richiesto di indossare la tuta da operaio. Mi ricordo che appena tornammo in strada Libero entrò in un ferramenta a comprarsi la tuta da operaio. Poi andammo all’aeroporto ma prima di partire mi disse: io resto qui. Ecco, quando mi hanno detto che era morto ho ripensato a quella scena. Lui che mi lascia da solo e mi dice: "Io resto qua”».

Cosa ha fatto a Cuba?

«Non lo so, non me l’hai mai detto. È tornato tre mesi dopo. Ho trovato un rullino di Cuba in uno scatolone prima di Natale, l’ho portato a sviluppare e c’è lui con la tuta da operaio. Durante il lockdown continuavamo a dirci di vederci ma eravamo bloccati».

Quando ho saputo della morte di Libero ho pensato a lui che a Cuba, in aeroporto, mi dice: io resto qua

Tu credi in Dio?

«Mettiamola così, credo che non esista l’inferno, quindi da qui in poi ci sono un po’ di conseguenze».

L’hai citato poco fa: Vialli...

«Lì c’è stata una doppia fortuna devo dire. La prima è che il curatore del libro La bella stagione è un amico, Pierdomenico Baccalario, che era il racconto dello scudetto. Ma proprio in quel periodo c’era l’Europeo, e vedendo che a guidare la nazionale c’era sempre quello stesso gruppo di uomini ho capito che c’era molto di più di una bella storia. La prima cosa che feci è stata incontrare Vialli in un bar. Mi chiese se si trattasse di un film con gli attori, se un documentario o una serie. Gli dissi che sarebbe stato bello farlo con gli attori, ma nessuno sarebbe stato potente come loro. Vialli decise di fidarsi, incontriamo Mancini e si fidò anche lui, Vialli chiama gli altri dicendo che stavamo montando su una figata e se volevano esserci e tutti dicono: vai Luca ci siamo. Mi resi conto a un certo punto che quello che io stavo cercando di fare in quel film era simile a Santa Maradona, un film che parla d’amicizia, stare insieme, vivere insieme, abbracciarci, avere dei sogni, giocare fuori dalle regole, stare in un team, non prendersi sul serio e un film sul tempo che passa. Santa Maradona è ossessionato dal tempo che passa, dalla gente che non c’è più. Allora ho pensato che fosse incredibile, che una storia così era per me l’opportunità di fare una radiografia di me stesso. Quindi non ho fatto Santa Maradona 2 ma questo».

Tu hai guardato questa radiografia di te stesso e cosa hai visto?

«La bella stagione è stata per me anche la bella stagione della mia vita, che è durata un anno e mezzo. Ho avuto l’opportunità di stare lì con loro, di guardarsi negli occhi e raccontarsi, perché comunque quelle interviste le ho fatte io, e ognuno di loro si è sentito legittimato ad aprire il suo cuore, nessuno di loro ha pensato questo è un reportage sportivo, ma questo è un ritratto di noi come uomini. Nel documentario Mancini dice che nel momento in cui Vialli andò alla Juve, si rese conto che era finita la loro giovinezza. Ma dove lo trovi uno che ti dice una formula così chiara, onesta. Quando l’ha detto ho capito cosa stessimo facendo».

La storia di Roberto Mancini è un’altra storia potente. La Nazionale vissuta malissimo da giocatore. Il genio incompreso, l’Europeo vinto, l’eliminazione al mondiale, la morte di Sinisa, la morte di Vialli...

«Dietro vedi una grande umanità. Alla conferenza stampa di annuncio da ct della nazionale la prima cosa che disse fu: penso che mio papà e mia mamma siano felici. Io non ho mai sentito una roba così. Dà importanza ai sentimenti. Una squadra senza sentimenti magari è più vincente, però per me pesano molto di più le sei gare vinte da Gilles Villeneuve che i sette mondiali di Schumacher, con tutto il rispetto per lui».

Perché l’umanità ti dà tanto ma ti fotte.

«Ti espone a quello che è lo spettro del reale. L’enorme successo, la catastrofe, la gioia assoluta, l’abisso. E quando la Sampdoria perde la Coppa Campioni negli ultimi minuti, a livello mitico, pensi: questo enorme dolore li ha fatti diventare quello che sono, cioè delle gran persone».

Lì Vialli sbaglia dei goal impressionanti, soprattutto il pallonetto.

«Nel racconto, che nel film poi non c’è, tutti dicono che il tiro era perfetto, che c’è stato qualcosa nell’aria, nel rimbalzo. Ma il calcio è quella roba lì».

Hai fatto riferimento alla Formula 1. Sei un appassionato...

«Malato. Ho fatto un po’ di traslochi e ho trovato una cosa che erano vent’anni che cercavo: una lettera che mi mandò Enzo Ferrari. Quando ero bambino mandai gli auguri di compleanno a Enzo Ferrari, e un giorno mi arrivò una lettera da Maranello dove c’era scritto a macchina: grazie mille per gli auguri, un abbraccio, firmato Enzo Ferrari. Io frequentavo le elementari. Adesso la tengo vicino la scrivania. Perché quando l'ho ricevuta mi ricordo che ho pensato: ma se Enzo Ferrari mi scrive allora tutto si può fare».

Ti ha segnato.

«Si, è parte del nostro mestiere dare quel senso che le cose si possono fare. Se c’è un aspirante regista che vuole un consiglio io glielo do. Non stiamo parlando della stessa statura sia chiaro ma Enzo Ferrari si era comunque preso la briga di fare la firma, di dire alla sua segretaria: mi raccomando quando arrivano le lettere dei bambini gli rispondiamo. La prima cosa che vidi era che la firma era stata fatta con inchiostro viola, io sapevo da piccolo fan che Enzo Ferrari aveva una penna stilografica viola, che si era fatto fare lui. Noi personaggi dello sport e dello spettacolo ci dimentichiamo di quella luce che ha determinato il nostro lavoro e della responsabilità che abbiamo. Non è un mondo dove vivi così a cazzo. Luca Vialli diceva siamo undici contro undici, ma c’è molto di più. Io penso che la maggior parte del tempo noi crediamo che sia sempre undici contro undici. E nel momento in cui è difficile scegliere ho capito che devo seguire una passione velleitaria e in qualche modo pensare che c’è di più, che Enzo Ferrari ti risponde. E ora ti dico un’altra cosa…».

Dimmi.

«Ci sono due categorie dell’umano. Quando qualcuno vede quella lettera sulla mia scrivania ci sono le persone che dicono “wow” e quelle che dicono “sì, l’avrà firmata la segretaria”. Entrambe le sono plausibili ma i secondi non mi interessano».

Da bambino Enzo Ferrari ha risposto a una mia lettera. Oggi, vedendo quel biglietto, c'è chi dice "wow" e chi dice “l’avrà firmato la segretaria”. Ecco, i secondi non mi interessano

Ci alziamo dal tavolo e quando andiamo a pagare ci accorgiamo della frase di Boskov scritta sul quaderno. Ridiamo. L'alfa e la zeta. Abbiamo parlato di Libero De Rienzo e Gianluca Vialli tra Maradona e Boskov. C'è chi può pensare che sia una magia chi un caso. Entrambe le versioni sono plausibili ma i secondi, come prima, non ci interessano. Quando usciamo camminiamo fino a porta Susa a piedi perché qualcuno sta facendo un documentario su Libero e Marco, da un suo amico che incontreremo lungo la strada, deve recuperare vecchie bobine con il backstage proprio di Santa Maradona. A un certo punto davanti al sexy shop più antico di Torino si ferma e mi dice: «Mi hai chiesto se credo in Dio. La risposta più corretta in assoluto sai qual è? Quando posso». Poi troviamo il suo vecchio amico, andiamo a prendere un caffè tutti insieme. Marco si ricorda di quando disegnava i cazzi sui quaderni di Libero. Ridiamo un'altra volta. Poi brandisce il pacco con le bobine e mi dice una frase che è uno spartiacque tra quello che è stato e quello che resterà. E la frase è questa: «E comunque... eravamo felici».