Di Giorgio Forattini ricordo l’odore dei suoi libri a Natale. Dimenticatevi Bruno Vespa: il vero libro strenna era la sua raccolta di vignette, che inchiodava in copertina l’anno appena trascorso. Era il guilty pleasure di un’epoca che ancora prendeva sul serio le istituzioni. Quanti di noi, parlando degli anni Ottanta e Novanta, ancora dicono: “almeno erano statisti”.

Ma c’era un momento, a Natale, in cui gli statisti erano nudi come il Bambino Gesù nella grotta. Lo Spadolini pingue col pistolino piccolino era un classico, come il Craxi che da “cinghialone” si trasformò via via in un duce stivaloso. Andreotti, invece, era a volte un prete gesuita, a volte un pipistrello e a volte solo e soltanto Andreotti, perché — diceva Forattini — “Andreotti fa già ridere così”. Gli accentuava un pochino le orecchie (ma neanche tanto), il sorriso, e diventava colui che con le mani giunte — quasi a sfregarsele — sapeva tutto e non solo non aveva intenzione di dirtelo, ma aveva anche intenzione di usarle, le cose che sapeva.

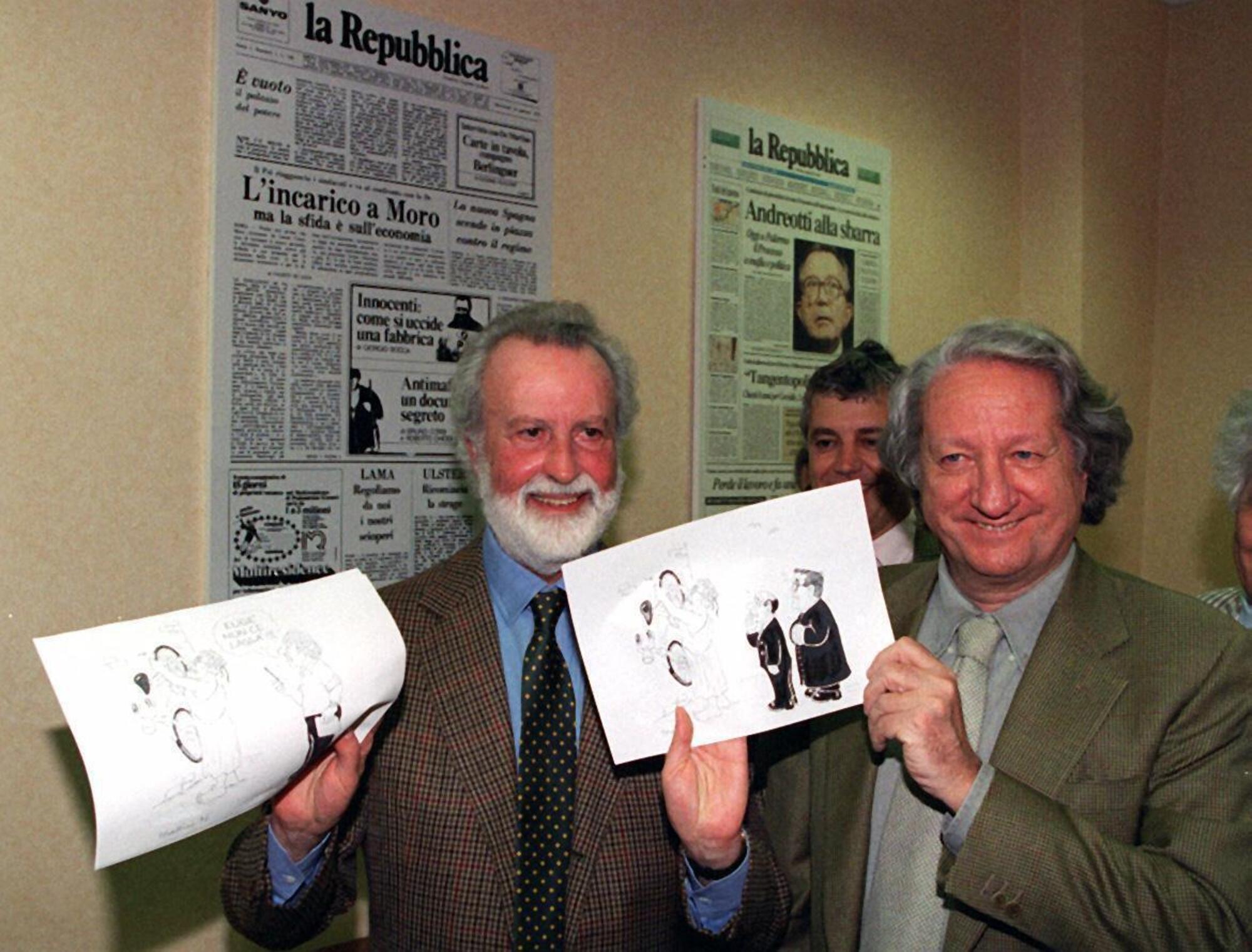

Era considerato il vignettista mainstream per eccellenza, ma a volte la zampata arrivava a graffiare forte. Il caso di Massimo D’Alema intento a sbianchettare la lista Mitrokhin per proteggere alcuni membri storici del PCI ne fu l’esempio lampante. Eugenio Scalfari se ne lamentò, e Forattini interruppe la storica collaborazione con Repubblica, passando al Giornale berlusconiano. Molti gridarono al tradimento. Ma Forattini era stato querelato da D’Alema e aveva subito le rimostranze di Scalfari, e così lo disse: che il potere andava colpito ovunque fosse, e che, di querele, ne aveva ricevute solo da sinistra.

Lo stile di Forattini era coltissimo. Si distanziava dalla satira la cui ferocia e crudeltà — divertenti, per carità — erano fini a se stesse: ogni sua vignetta era un editoriale. E questo è ciò che la vignetta ha di più potente dell’editoriale: non è interpretabile. Quella è, e quello dice, e proprio per questo dava così fastidio. I suoi disegni non solo erano editoriali, ma venivano letti come tali: dicevano ciò che Repubblica (giornale di potere, senz’altro) non poteva dire apertamente.

E non stava simpatico a tutti, dentro il “suo” giornale. Si travestiva l’invidia da dissenso politico, da divergenza di linea editoriale, da semplificazione di ragionamenti complessi. Ma in realtà gli si invidiava — come sempre accade — la libertà.

Le sue strenne — Caro Craxi, Caro Silvio, La Repubblica delle banane, Fanfani forever — sono ormai testi della nostra storia contemporanea. Le consiglio a chi voglia capire davvero cosa accadeva in quegli anni (e come ci hanno portati, dritti dritti — e storti storti — fino alla nostra epoca becera).

Con la sua scomparsa si dovrebbe aprire un dibattito (rido da solo mentre scrivo queste parole senza senso) sul ruolo della satira oggi. Non che Giorgio Forattini non abbia degni eredi — non ne cito per non dimenticarne —, li ha eccome. Forattini ha fatto scuola e alzato l’asticella del livello della satira a un’altezza ammirevole.

Ma il punto è: chi si colpisce, oggi? Si può colpire qualcuno che si caricaturizza da solo? Forattini, come detto, denudava — metaforicamente e visivamente — il potere. Ma oggi il potere se ne va in giro, per così dire, senza mutande.

Forattini colpiva quelli che ancora oggi chiamiamo “statisti”, in un’epoca — quella del blocco sovietico — in cui l’Italia, con il suo Partito Comunista, contava, eccome. Tanto da creare terrorismi, Gladio, Anelli, finanziamenti americani e russi. Un’Italia in cui Craxi poteva, a Comiso, poteva dire "no" alla corsa agli armamenti, anni in cui l’aereo di Enrico Mattei partiva da Catania per esplodere in volo.

Gli “statisti” dell’epoca, con la loro “ragion di Stato”, con queste robe avevano a che fare.

Ma oggi?

Oggi l’Italia è la provincia della periferia della borgata del mondo.

Sì, gli eredi di Forattini ci sono.

Sono i politici all’altezza della satira che mancano.