Non ci siamo. Sull’Opera Lirica, in Italia, hanno tutti le idee molto confuse. A destra come a sinistra. Ma soprattutto la sinistra parruccona.

Su La Stampa, Alberto Mattioli firma un pezzo in cui vorrebbe perculare Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente della Fondazione Fenice, per una frase: “Bisogna andare a sentire la musica classica da riposati. Se ci arrivi stanchissimo, come me che mi alzo alle sei, ti cade l'entusiasmo.”

Mi spiace per Mattioli, ma Brugnaro ha ragione. Almeno per quanto riguarda l’Italia, che dell’opera lirica ha una visione museale. Mattioli, al quale evidentemente piacciono gli spettatori attuali della lirica italiana (secondo me li deportano direttamente dalle Rsa), se la prende anche con il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, colpevole di aver detto una condivisibile ovvietà: che le opere liriche sono frutto di una cultura “pre-elettrica”. E perché, quando sarebbe nata? I Teatri lirirci, quando nacquero, avevano l'illuminazione a olio, con l'oscurità e il umo che ne derivava. Poi arrivò l'illuminazione a gas e anzi proprio a La Fenice arrivarono i primi augelli (e Wagner impose il "buio in sala").

E qui sembra davvero di assistere a un dibattito fra confusi: confusi quelli che vogliono difendere il vergognoso stato della lirica italiana, confusi quelli che, pur rendendosi conto che la lirica italiana è diventata un museo di morti in scena per morti in platea, non fanno nulla, pur avendone il potere, per risollevare l'Opera e pretendere dai Teatri Lirici che facciano il loro dovere, riuscendo a stare sulla scena internazionale.

Vi faccio alcuni esempi delle produzioni dei più importanti enti lirici internazionali, sperando che qualcuno – a sinistra come a destra – si renda conto di quanto l’Italia, nella lirica come in molto altro, stia portando avanti una politica culturale geriatrica.Nel frattempo continua l'inchiesta esclusiva di MOW sulla situazione del Teatro San Carlo di Napoli che pare andare avanti tra amichettismo e parentelismo.

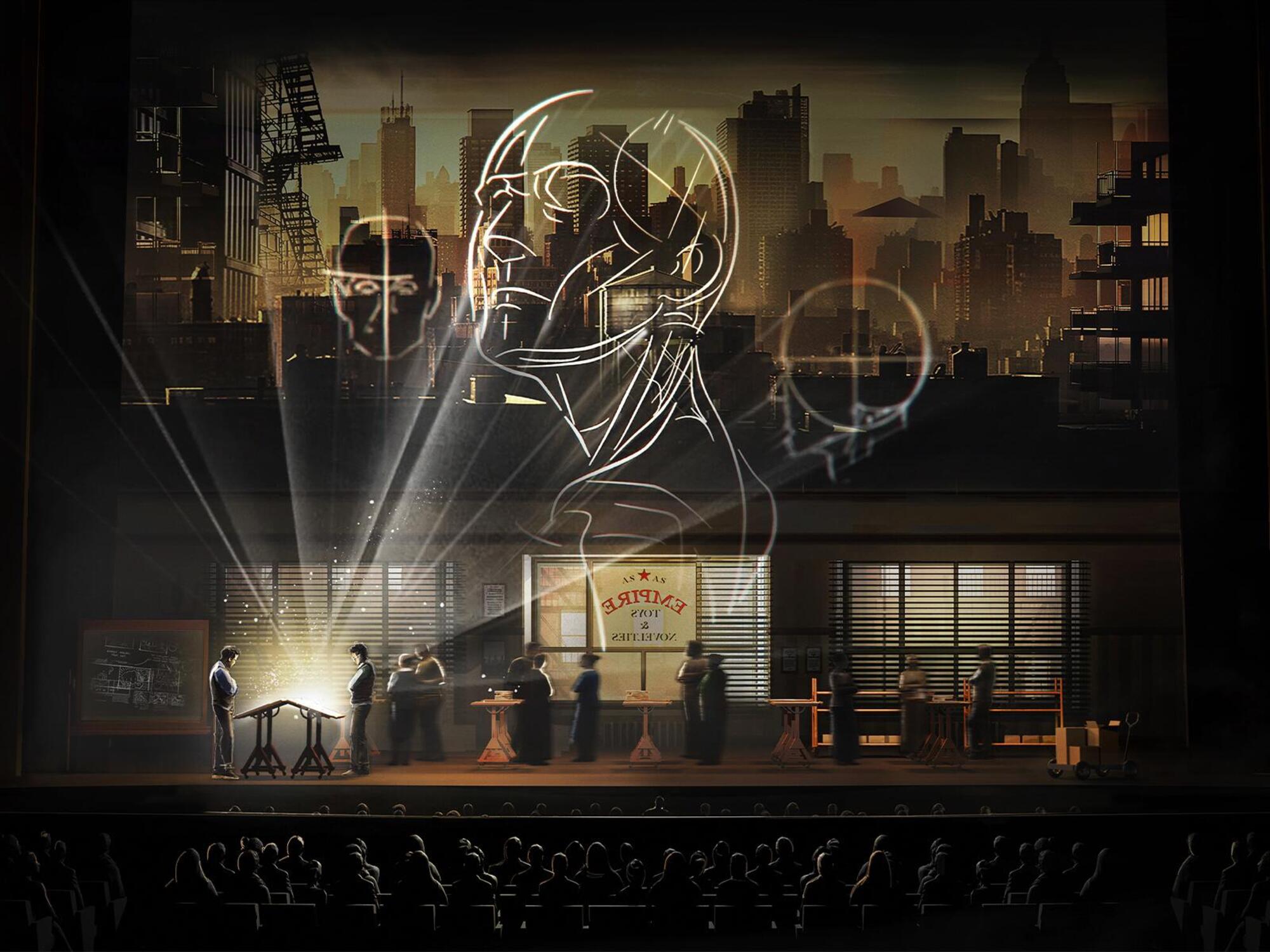

Il MET, il Metropolitan Opera di New York, ha commissionato un’opera tratta da The Amazing Adventures of Kavalier & Clay a Mason Bates, compositore e DJ statunitense vincitore di Grammy Awards, che combina orchestra sinfonica e sound design elettronico. Direzione: Nézet-Séguin. Temi: ebraismo, fumetto, identità queer, sogno americano.

Alla Royal Opera House di Londra, nella stagione 2025-2026, andrà in scena il Festival Opera & Technology, iniziativa che unisce robotica, intelligenza artificiale e installazioni interattive alla pratica lirica. Prima edizione dedicata alle “voci algoritmiche”, curata da Jakub Hrůša, con opere di Janáček (The Makropulos Case) e nuove commissioni multimediali.

A proposito di The Makropulos Case: il libretto è tratto dal testo teatrale di Karel Čapek, l’inventore della parola “robot”, del quale – orgoglio mio e ringraziamento dovuto al Teatro Stabile di Catania, nella persona della presidente Rita Gari e del direttore Marco Giorgetti – andrà in scena, a gennaio 2026, una mia riscrittura “contemporaneizzata” di R.U.R. (Rossum's Universal Robots), che ha già suscitato, bontà loro e sensibilità contemporanea, l’interesse di Miska Ruggeri, presidente del Teatro d’Abruzzo, e di Roberta Torre, direttrice del Teatro Pirandello di Agrigento.

Sempre alla Royal Opera di Londra, un altro titolo sarà rappresentato in forma di opera lirica contemporanea diretta da Katie Mitchell: ambientato in un futuro distopico, unisce suoni amplificati e loop elettronici. Temi: immortalità, scienza, identità.

All’Opéra National de Paris vedremo in scena La Machine du Monde di Philippe Manoury, commissione del 2025: un oratorio tecnologico ispirato a Sloterdijk, per orchestra e dispositivi digitali interattivi. Temi: antropocene, intelligenza artificiale, globalizzazione del pensiero.

Mi fermo qui, altrimenti dovrei citare tutti i cartelloni lirici internazionali.

Ma la domanda resta: è possibile che in Italia dobbiamo ancora litigare su fesserie? Chi è all’opposizione continua a immaginare il Teatro d’Opera come un mausoleo polveroso; chi è al governo potrebbe, e dovrebbe, insegnare alla sinistra cosa significa davvero contemporaneità. Nei fatti, non a parole.

![[VIDEO] Delitto di Garlasco: “un avvocato è propenso a far confessare” Stasi e “Marco sapeva di un filmato”. Ok la guerra dei “poveri” scontrini di Sempio, ma le “nuove” intercettazioni?](https://crm-img.stcrm.it/images/49138193/HOR_STD/600x/img-4939.jpg)