The Unstoppable, speciale Netflix di Dave Chappelle, è apparso all’improvviso il 21 dicembre sulla piattaforma streaming, e alla fine della visione sono più le domande che il piacere di averlo visto. Che la stand up comedy porti alla riflessione è indubbio. Ma ci sono due modi di farla: affrontare cose apparentemente ridicole, raccontarle in modo che si scateni l’ilarità e poi lasciare nel pubblico l’impressione che quella “storia”, quel “pezzo”, non siano altro che la metafora di qualcosa di più importante; poi c’è l’altra maniera, ossia parlare di cose serie in maniera divertente, che personalmente ho sempre trovato meno interessante.

C’è un momento, in Unstoppable, in cui Dave Chappelle smette definitivamente di fare il comico e comincia a fare qualcos’altro. Non è un predicatore, non è un polemista, non è nemmeno un provocatore nel senso classico. È un uomo che parla dal centro della stanza, certo che il silenzio che lo circonda sia già consenso. Ed è lì che lo spettacolo si incrina. L’apertura su come sia diventato ricco sembra una premessa che vuole dire: col mio pensiero ho fatto i soldi, quindi ho ragione. E lo fa da figura che ha trasformato la polemica in asset e la controversia in marchio. È qui che The Unstoppable smette di essere uno spettacolo comico e diventa qualcosa di più simile a una sessione di guruismo laico.

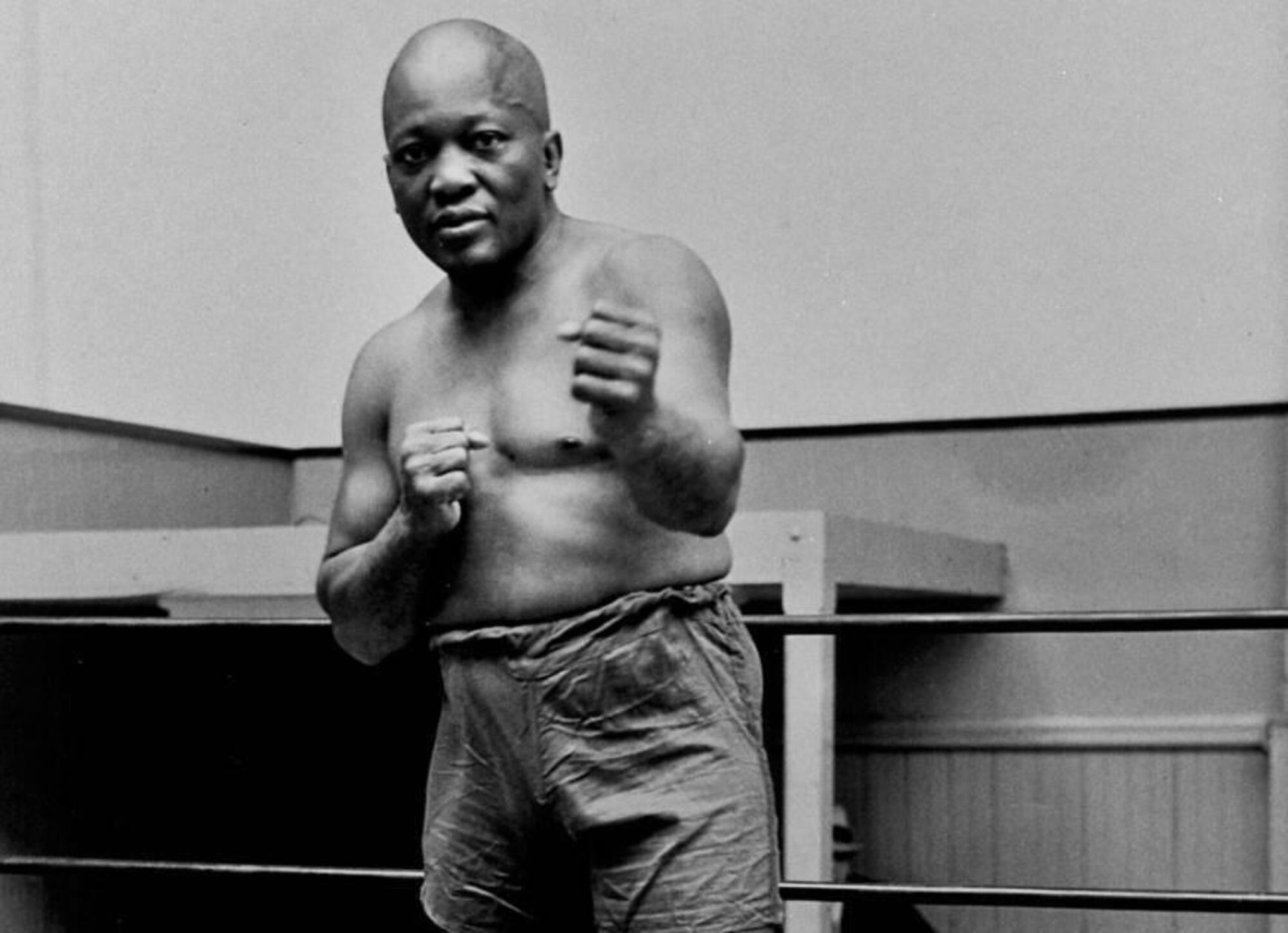

La parte sul Mann Act, dopo una lunga digressione sulla storia del pugile Jake Johnson, è in realtà il punto più rivelatore dello special. Chappelle evoca una legge antica, ambigua, usata storicamente come strumento politico e morale (contro Johnson, appunto) e la accosta — con un sorriso obliquo — alla vicenda di Puff Diddy. Non dice mai nulla apertamente. Non accusa, non difende, non afferma. Ventila. Allude. Suggerisce che la storia sia più complicata di come viene raccontata. Che forse il sistema colpisce quando vuole, come vuole, chi vuole. Lascia in sospeso domande: di Puff Diddy si sapeva anche prima, perché non si è agito? Butta lì che qualche forma di cospirazione in atto deve esserci: io so qualcosa che voi non sapete, sembra dirci Chappelle, ma non ce lo dice apertamente; strizza l’occhio a un pubblico che sa essere d’accordo, come se volesse spegnere nei suoi confronti quello spirito critico che Dave ha sempre utilizzato contro gli altri e che lo ha fatto diventare — e giustamente — lo stand up comedian più “letterario”.

Questo slittamento diventa ancora più evidente quando Chappelle sfiora — quasi di passaggio — il tema del potere globale, del denaro che lava tutto, della rispettabilità comprata. Lo fa parlando dei suoi criticati spettacoli in Arabia Saudita, in un passaggio in cui dice, più o meno, che gli dispiace per Jamal Khashoggi, che in molti sospettano essere stato ucciso dal potere saudita, ma che comunque di giornalisti Israele ne ha uccisi di più. È come se il Chappelle che abbiamo conosciuto finora sia cambiato, non pacificato, ma entrato in guerra. Anche le sigarette, che ha sempre fumato liberamente sul palco, diventano una dietro l’altra, in maniera nevrotica: non gustate, non simbolo di chi si sta divertendo con se stesso e si avviluppa con piacere nei propri ragionamenti, ma quasi simbolo di un malessere. No, Dave, questa volta non era “cool”.

Questo è un peccato, perché la sua intelligenza resta enorme. Il suo senso del tempo è ancora chirurgico. Ma l’energia è cambiata. In realtà è cambiato anche il mondo, e forse questo era il Dave Chappelle che doveva essere in questo momento.