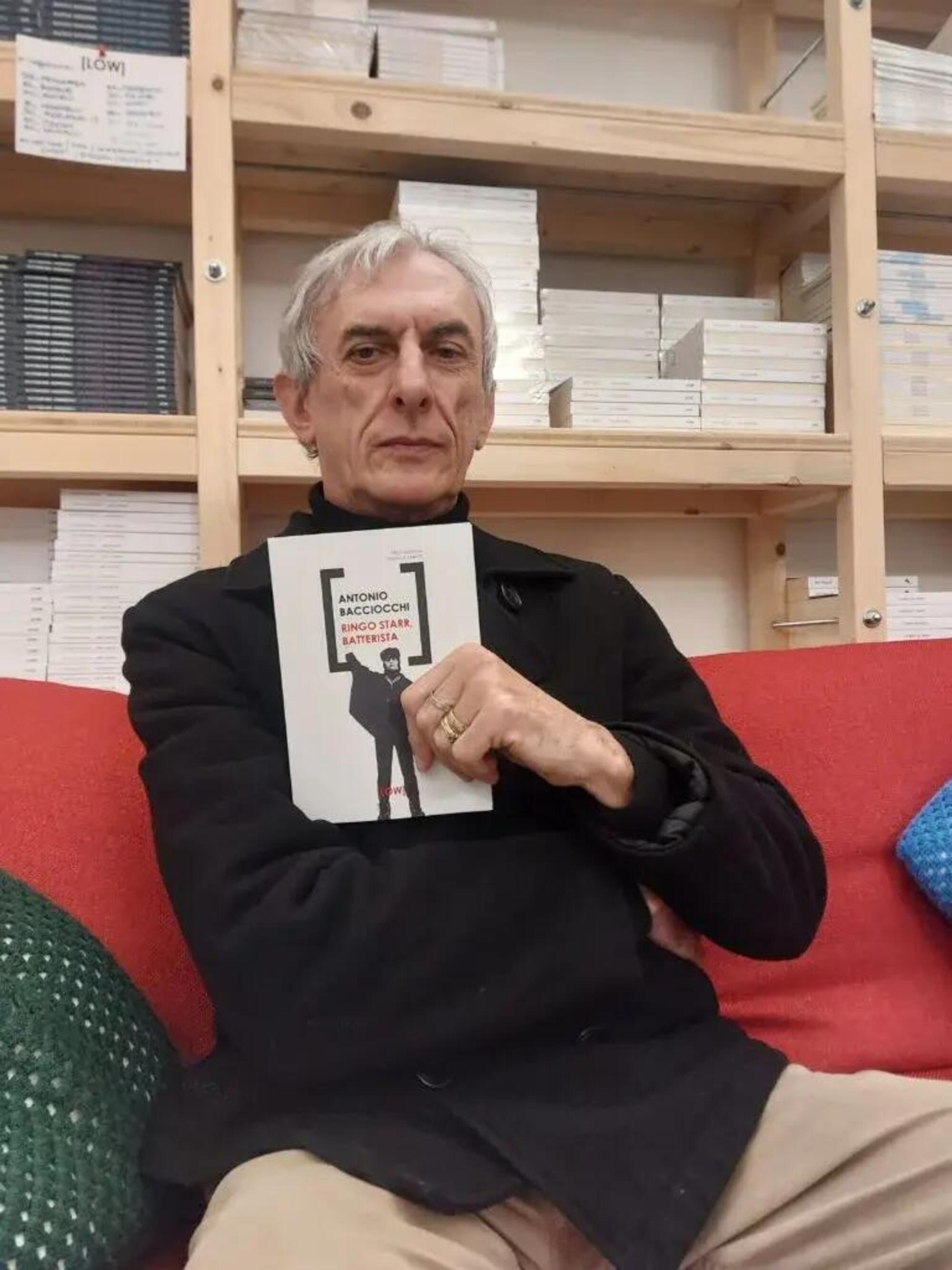

Antonio Bacciocchi in Ringo Starr ci ha creduto sempre. Da molto tempo prima – questo è certo – che uscisse per [Low] Ringo Starr, batterista, ora in libreria. Sia chiaro fin da subito: per Bacciocchi, dietro l’angolo, non c’è alcun carro del vincitore su cui salire. Qui, nel mirino, c’è un artista, un Beatle nientedimeno, che di cognome fa Starr, ma con due “r”. Le star vere, in quel gruppo di Liverpool, sono sempre state John Lennon e Paul McCartney. George Harrison è stata la stella silenziosa, volendo. Ma Ringo? Ringo Starr era quello che, per i superficiali, “teneva il tempo”. Col cazzo che teneva solo il tempo, sostiene Bacciocchi. Che non si esprime così, ma alla fine il concetto è un po’ questo. Bacciocchi – che oltre a scrivere per Classic Rock è sempre stato un ottimo batterista (Chelsea Hotel, Not Moving, Link Quartet) e una figura decisamente influente della scena Mod – ci impiega 158 (agili, scorrevoli, divertenti) pagine per aprirci gli occhi su un talento troppo a lungo ignorato o, peggio, negato. Proprio questo mese, per quanto concerne la distribuzione extra-UK, il “Beatle brutto” appare sulla copertina del mensile inglese Mojo. In patria, in copertina, hanno preferito metterci invece Paul Weller, idolo assoluto – ironia della sorte – proprio di Antonio Bacciocchi. Cioè, neanche ora che Starr ha fuori un buonissimo disco country (Look up) Mojo gli dà la copertina. Ossia, cover sì, ma non nella vecchia Albione.

Bacciocchi invece la copertina gliela dà eccome. Un giovanissimo Ringo troneggia su una grafica essenziale e calibrata. La prefazione di Ringo Starr, batterista è affidata a Franco Zanetti, direttore editoriale di Rockol e preziosa memoria storica. “Fu anche uno dei primi (se non il primo in assoluto) protagonisti – osserva Zanetti – della transizione tra un drumming legato alla tradizione jazz e rhythm and blues a quella che diventò la ritmica “rock”. Giusto per stabilire subito di cosa stiamo parlando. Mica di un buffone, di un comprimario. O di quel miracolato che si è trovato per caso in mezzo a John, Paul e George. Il libro decolla, piano piano, brano per brano, dettaglio per dettaglio. Fra Love Me Do (1962) e Rubber Soul (1965) trascorrono più di tre anni, se consideriamo quanto Starr maturi e si raffini in quel periodo. Poi arriva Tomorrow Never Knows (1966, da Revolver), uno dei brani più influenti della storia del rock e la batteria di Starr crea quasi allucinazioni (“Pur se il tempo è in 4/4, la sensazione ritmica oscilla tra un falso 5/4 e un 7/4”). In Strawberry fields forever le “rullate in controtempo” di Ringo sono funzionali, insieme a tutto quel sublime psichedelico caos, nel rendere il pezzo fascinoso, onirico, prezioso. Prova ennesima che Starr c’è sempre nell’opera dei Fab Four. Sempre.

Più incostante e gibbosa la carriera solista di Starr, che Bacciocchi prende scrupolosamente in esame dopo aver analizzato il suo contributo all’interno dell’intera opera beatlesiana. C’è vita dopo i Beatles? Insomma… Come se la siano cavata gli altri, già lo sappiamo. Ma Ringo? Scivola in un “limbo di mediocrità” (il nadir è forse rappresentato da Old Wave, 1983), ma si rialza. Soprattutto, la sua opera solista – nel complesso – pur sfiorando e contemplando, episodicamente, quella mediocrità mai conosciuta con i Beatles, non può essere gettata, in blocco, alle ortiche (Time Takes Time, 1992, è senza dubbio un album da recuperare). Curiosità, biografia, note storiche. In un libro in cui su Ringo c’è proprio tutto ci sono anche i pareri altrui. Quelli storici, di figure come George Martin. O come quello di Giovanni Naska Deidda, ex batterista degli Statuto che ben sintetizza l’allure di Starr: “Non ci è voluto poi molto per capire che riuscire a suonare proprio come lui è molto difficile, anzi quasi impossibile”. Il trucco c’è, ma non si vede. A meno che tu non sia Ringo Starr.