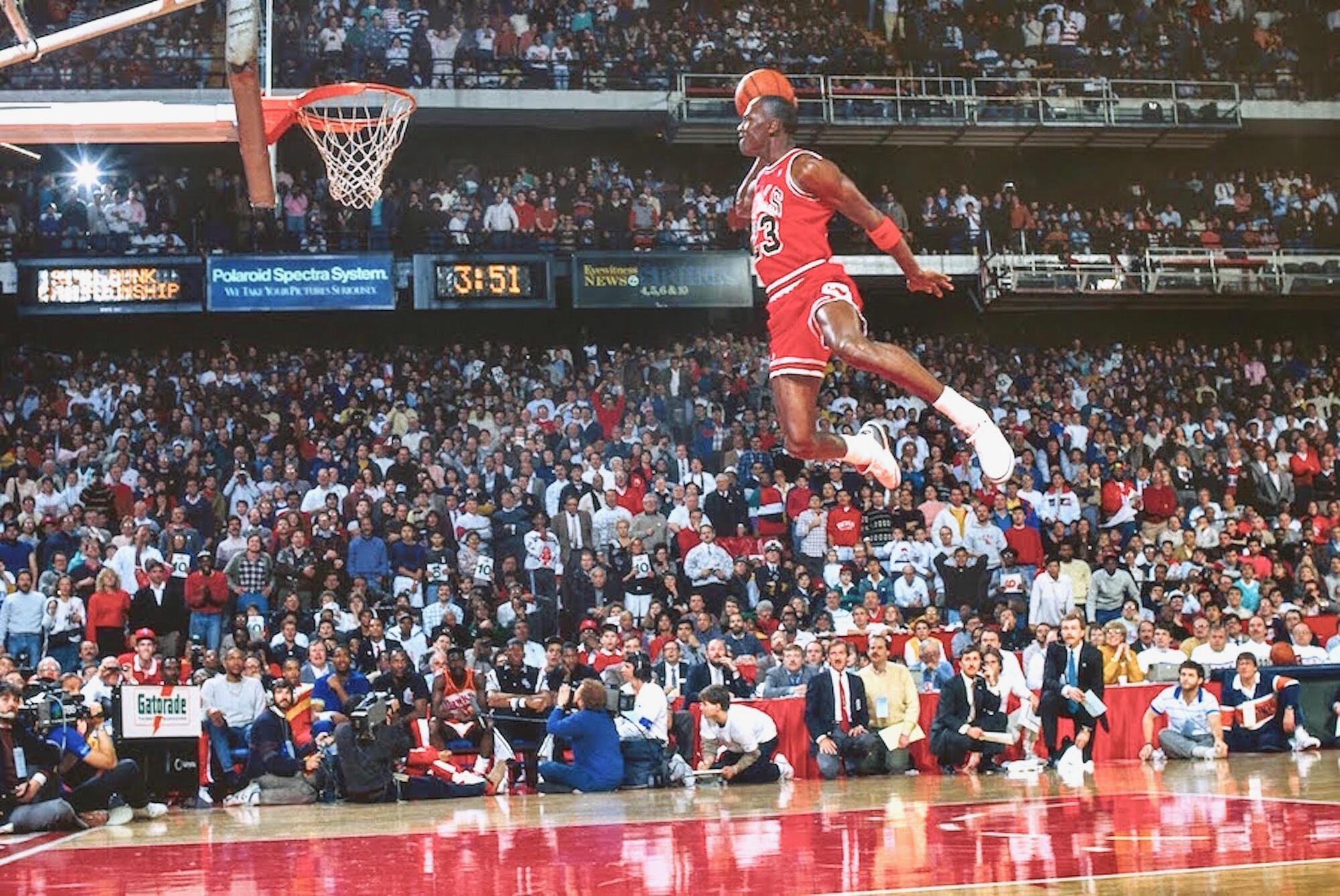

Cercherò di non mettere troppa enfasi in questo articolo: Michael Jordan, nato il 17 febbraio 1963, è Dio. È il migliore di tutti i tempi nel basket, e va bene, mi pare scontato. Ma è anche il migliore di tutti i tempi in qualsiasi sport: 6 titoli Nba, 6 volte Mvp (most valuable player) delle Finali, 5 volte Mvp della Lega, 10 volte miglior marcatore, 31.5 punti di media in carriera, 8 volte nel miglior quintetto difensivo e 1 volta miglior difensore dell’intera Nba (come dire Cristiano Ronaldo e Franco Baresi insieme), 14 volte all’All Star Game, 1 titolo Ncaa (la massima serie dei college americani, trampolino per l'NBA), 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi. Nessun avversario lo ha eguagliato sul campo. Michael Jordan è il migliore di tutti i tempi in qualsiasi ambito. Non segue ulteriore contraddittorio.

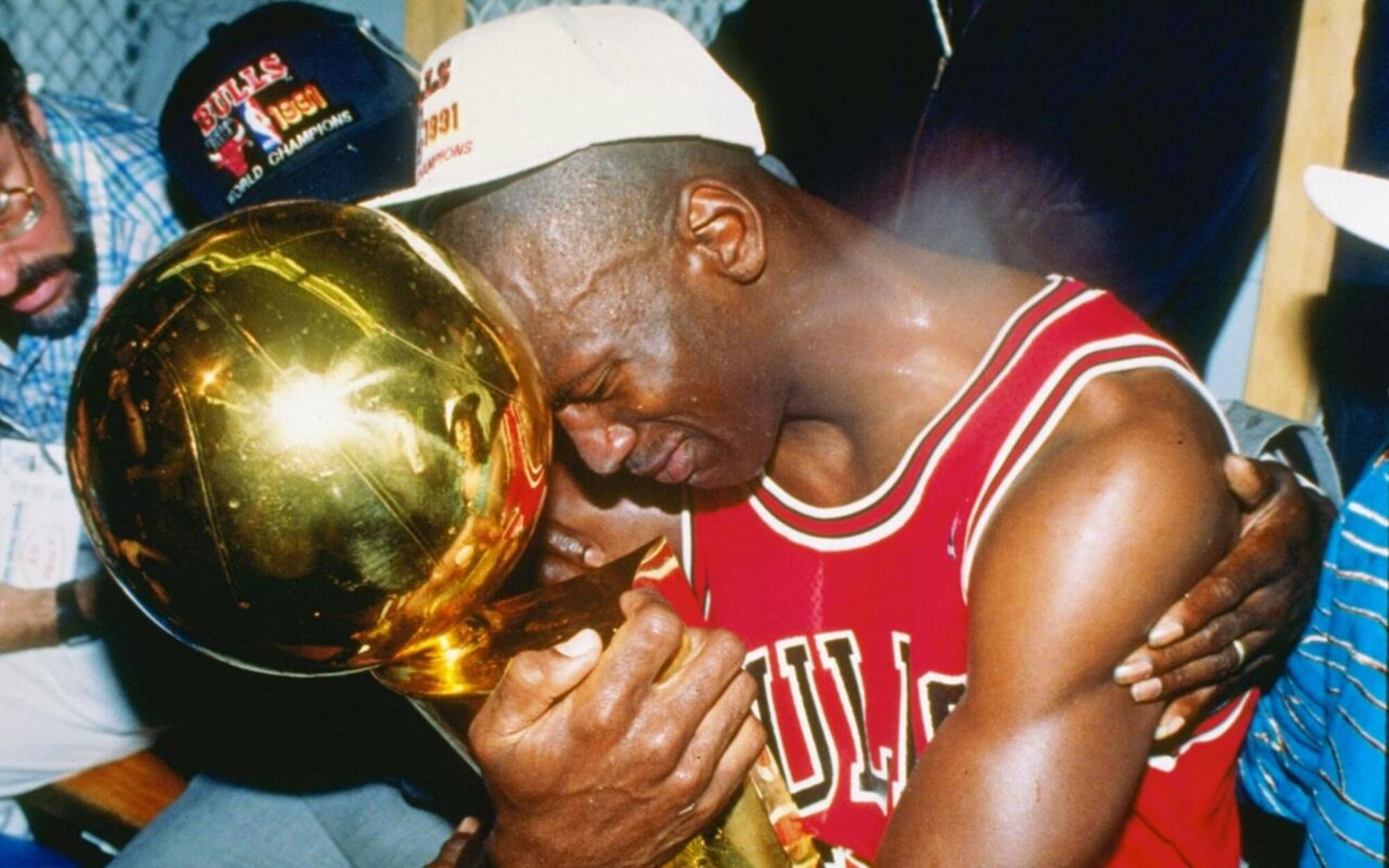

Ciò premesso, non posso che essere uno di quegli adoranti fan (anzi, direi fedeli) che ha guardato la docu-serie su Netflix, The Last Dance, a firma del regista sportivo Jason Hehir. Il titolo prende spunto dall’ultima grande stagione dei Chicago Bulls di Jordan, quella del 1997/1998, conclusasi con l’ennesima vittoria sugli Utah Jazz di Karl Malone e John Stockton, culminata con quella memorabile palla rubata da Jordan (e da chi se no) a Malone (e a chi se no), e con quell’ultimo tiro allo scadere, ribattezzato “The Shot” (allo stesso modo di altri due suoi precedenti famosi tiri: quello con cui permise all’Università di North Carolina di vincere il titolo Ncaa e quello con cui vinse all’ultimo secondo una partita decisiva di playoff contro i Cleveland Cavs di Craig Ehlo, saltando poi per la gioia ed arrivando con i piedi, o le ali?, all’altezza del collo del povero Craig). Perché tutto quello che ha fatto MJ è stato la pietra di paragone per tutto il resto: “The Flu Game”, la gara di finale con i Jazz giocata con 38 di febbre, e vinta con 38 punti a referto; “The Shrug Game”, la gara di finale con i Portland Trail Blazers in cui, dopo aver segnato il sesto tiro da tre punti di fila nel solo primo tempo, si rivolse a Magic seduto a bordo campo e con il quale aveva giocato a carte la sera prima facendo le ore piccole, scrollando le spalle come a dire: “Che ci vuoi fare?”.

Quella stagione fu l’ultimo ballo di una delle squadre di basket (solo di basket?) più bella ed iconica di tutti i tempi. Perché qui sta il vero punto: cosa ci può trasmettere di più, questa serie, di quanto, noi fedelissimi alla religione di Michael, non sappiamo già? Perché è così seguita? Solo perché parla di Lui? Io non credo. Vi porto il mio esempio personale: qualche anno fa ho letto la biografia di Jordan scritta da Roland Lazenby (pubblicata in Italia nel 2015 da 66thand2nd), 743 pagine che parlano solo di MJ, in cui è descritto ogni suo sospiro, dentro e fuori dal campo. Ciononostante, pur sapendo che questa serie avrebbe quindi raccontato vicende che sostanzialmente già conoscevo, mi sono appositamente abbonato a Netflix per vederla. Ne sono sorti anche degli effetti collaterali, perché Netflix ha l’effetto di una droga e, nel frammezzare la visione di The Last Dance con altre serie come Narcos, ho cominciato a confondere le trame: è Michael Jordan o Pablo Escobar che scommette pesante giocando a poker? È Michael o Pacho Herrera quello che arriva sulla Harley Davidson pronto ad uccidere Claudio Salazar? O mi confondo con quella volta in cui MJ è andato a trovare Valentino Rossi? O era stato Pacho?

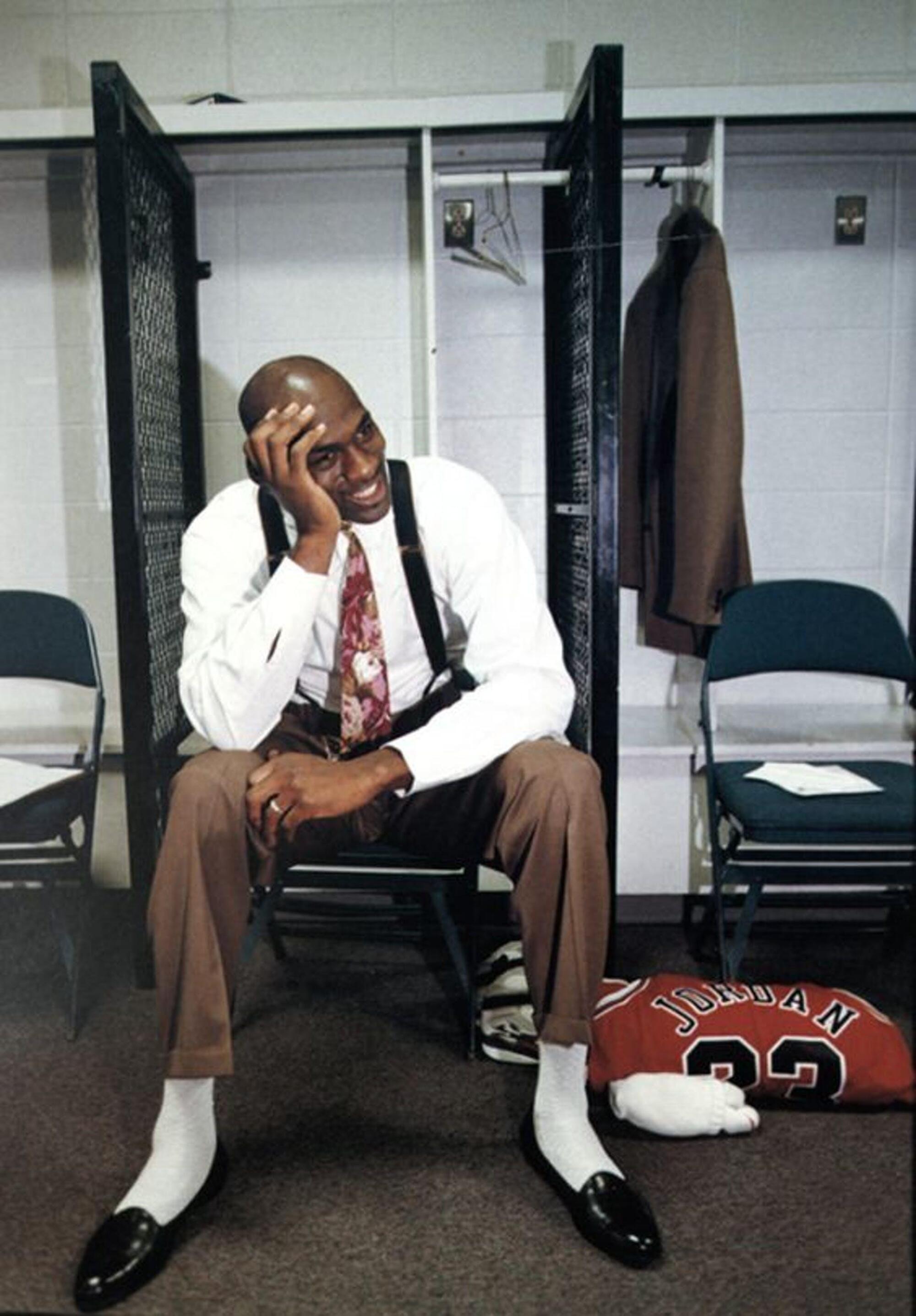

Insomma un bel casino, ma non divaghiamo. L’interesse per la serie di Netflix ha una ragione più profonda, anzi diciamo due. La prima l’abbiamo detta e ha già un precedente nel Vangelo: sappiamo perfettamente come andrà a finire, ma lo leggiamo tutti gli anni. La seconda è che Michael Jordan ci ricorda anche qualcosa di più ampio, ci ricorda un’intera epoca, gli anni ‘90, la cui grande vitalità nella cultura pop ha creato un’onda lunga che è arrivata fino ad oggi: le Air Jordan, le scarpe intendo, non si vendono ancora adesso? Le numero VI nere, quelle della finale del 1991 contro i Lakers, non sono, ancora oggi, le più belle scarpe da basket di sempre? E la musica di allora non è arrivata fino a qui? Gli U2 di Acthung Baby non hanno spaccato in due la scena musicale fondendo rock ed elettronica? Non è quello che oggi fanno, ad esempio, gruppi come i Killers o i Muse? E gli Oasis non hanno influenzato, e ancora influenzano, intere generazioni? E i Nirvana? Le camicie a quadri che si vedono in giro non sono quelle che indossava Kurt Cobain? I Foo Fighters di Dave Grohl non sono un gruppo di riferimento per un certo tipo di musica e di musicista? Pulp Fiction, Le Iene, Matrix, Titanic, Jurassic Park, Trainspotting, Braveheart, Il Grande Lebowski, I Soliti Sospetti, Seven, Pretty Woman, Balla coi Lupi, La Vita è Bella, Casinò, Il Silenzio degli Innocenti, Schindler’s List, Fight Club, vi dicono niente?

Certo, un’accusa che mi si potrebbe muovere è che questo è il classico discorso da vecchio bacucco, che fa coincidere i propri vent’anni con un momento d’oro per l’umanità. E può anche essere, ma direi che quelli che ho citato qui sopra sono anche dati piuttosto oggettivi. Gli anni ‘90 sono stati effettivamente anni d’oro, e la creatività di quei tempi è un po’ scemata nei Duemila, persa nella poltiglia cerebrale da digitalizzazione estrema e social network utilizzati al posto dei libri (altro discorso da vecchio bacucco, lo so).

La stessa cosa è successa nel basket, dove i grandi artisti come Jordan (ma non solo lui, a onor del vero: scorrete la formazione del Dream Team Usa alle Olimpiadi del 1992: ecco, quella è stata veramente la squadra di basket più bella di tutti i tempi, quello è stato il miglior basket di sempre) sono stati sostituiti da grandi atleti.

Per concludere: poveri i Karl Malone, secondo miglior marcatore nella storia della Nba senza aver mai vinto un titolo, poveri i John Stockton, miglior assistman nella storia della Nba senza aver mai vinto un titolo, poveri i Charles Barkley, i Patrick Ewing, i Clyde Drexler, poveri tutti quelli che hanno giocato all’epoca di MJ e che da lui sono sempre stati superati. E poveri i LeBron James e i Kevin Durant che, pur con tutto l’impegno e tutta la fisicità di questo mondo, pur giocando in tutti i ruoli, mai potranno essere come lui. Parentesi spinosa: l’unico che gli si è veramente avvicinato è stato Kobe, non per niente si è dichiaratamente ispirato a lui in tutto e per tutto, anche se gli è mancato quel pizzico di testa per eguagliarlo e superarlo.

Poveri tutti, e fortunati noi che lo abbiamo visto giocare, che lo abbiamo vissuto e abbiamo vissuto quegli anni, che lo abbiamo visto fare miracoli, moltiplicare pani pesci e canestri. Amen e così sia.