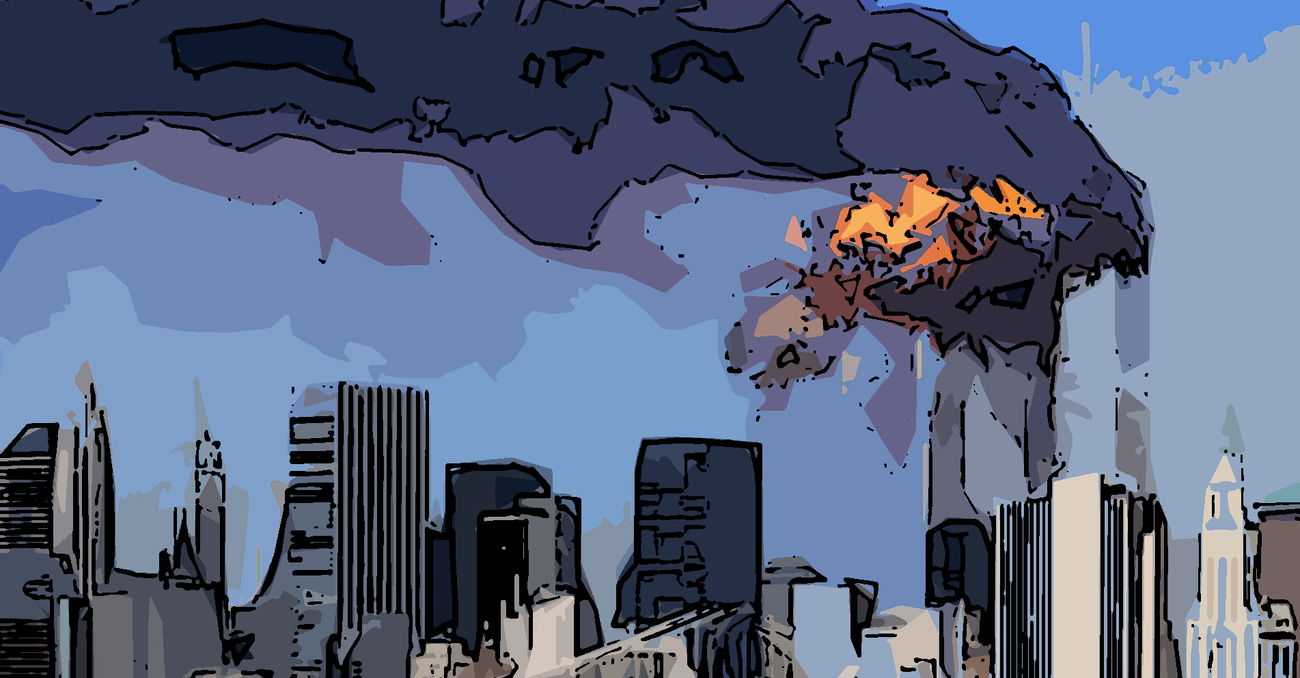

Esattamente vent’anni dopo l’11 settembre 2001 e il successivo avvio della “guerra al terrore”, si è arrivati all’insediamento in Afghanistan di un nuovo governo di talebani, i nemici principali (o comunque iniziali) di allora. Un fallimento? Un azzeramento? O un qualcosa di inevitabile? Di questo e molto parliamo con il professor Vittorio Emanuele Parsi, tra le altre cose professore ordinario di relazioni internazionali nella facoltà di scienze politiche e sociali dell’università cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre che esperto di estremismo jihadista.

Allora, professore, come si è arrivati a questa situazione in Afghanistan?

“Per la confusione di obiettivi, soprattutto. Obiettivi continuamente rimodulati in quella cosiddetta «guerra al terrore» che si è allargata e si è prolungata, incorporando una serie di cose e cercando di far fronte a un mondo che cambiava. Il risultato è che quella chiusura che si sarebbe potuta avere dieci anni fa con l’eliminazione di Bin Laden, che perlomeno fissava un punto, non si è verificata. Inoltre si è avuta l’evidenza che la superiorità militare occidentale resta, ma di per sé non è risolutiva: questa è la più grande lezione che impariamo, una lezione antica per alcuni aspetti. Ormai dobbiamo abituarci a giocare con le carte anche quando non siamo di mazzo, per così dire”.

Cosa si sarebbe dovuto fare dopo l’uccisione di Bin Laden?

“Andava chiusa la guerra, come sembrava si dovesse fare. Sono appunto dieci anni, quasi undici ormai, che era stato annunciato il processo di transizione. Il trascinamento e lo stiracchiamento delle cose invece ha prodotto quello che ha prodotto: il governo afghano non si è consolidato, i donor non sono stati certo generosi con le autorità governative, nessuno ha controllato cosa succedesse perché tutti di fatto erano impegnati a combattere (e quindi gran parte dei finanziamenti sono andati lì), agli afghani direttamente è arrivato poco e il poco che è arrivato se lo son rubato i governi che si sono succeduti. A me pare che purtroppo occorra registrare un importante insuccesso: gli americani si ritirano perché hanno perso la guerra del punto di vista politico”.

Ora la patata bollente passa ad altri? Europa? Russia? Cina?

“Lo vedremo. Di certo i cinesi finora sono stati molti bravi a non essersi mai fatti coinvolgere dal punto di vista militare, a conquistare influenza costruendo forza militare ma senza impiegarla”.

È stato giusto andare in Afghanistan?

“La guerra andava fatta per quello che andava fatta. La caduta dei talebani si ebbe sostanzialmente dopo un mese di conflitto. Il governo talebano è stato abbattuto ancora nel 2001. La complicazione è in Afghanistan è nata dal fatto che poi gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq: da un lato hanno dato un campo di battaglia nuovo e argomenti forti alla propaganda islamista, dall’altro hanno spostato tutte le truppe. Isaf cambia di senso nel 2003. Fino al 2003 Isaf è una piccola missione di supporto e Enduring freedom. Gli americani vanno da un’altra parte e hanno bisogno non di qualche centinaio o di qualche scarso migliaio di soldati della Nato, ma di decine di migliaia di soldati alleati”.

Quindi il passo da non fare era l’invasione dell’Iraq?

“Be’, l’invasione dell’Iraq si è rivelata essere un disastro, quindi sicuramente non andava fatta. È chiaro che quando è stata decisa il presidente Bush e il primo ministro Blair hanno mentito a tutti sulle prove relative alla presenza di armi di distruzione di massa. Ci dessero che avevano prove certe, sapendo già che non l’avevamo, perché questo è il punto. Loro avevano già i rapporti che dicevano che non c’erano. Quindi poi è stato tutto un caos su caos, con errori su errori che si sono accumulati. Ancora si poteva comunque cavarsi fuori con un programma meno ambizioso e più graduale, ma non così sfilacciato come 11 anni dall’annuncio del ritiro all’ultimo uomo ritirato”.

Nel frattempo si sono riformati i talebani…

“Si sono riformati, hanno preso forza e soprattutto hanno capito che bastava aspettare che si togliessero del tutto le truppe combattenti. La vietnamizzazione del conflitto segnò la fine per il Vietnam del Sud. L’afghanizzazione del conflitto ha segnato l’inizio della fine per il regime di Ghani. Non è che ci sia molto da sorprendersi. Per molti aspetti poi a quel punto abbiamo aspettato fin troppo a ritirarci, perché sotto a un certo numero di truppe è stato solo pericoloso tenere soldati lì, perché non c’era più il numero critico sufficiente anche solo a proteggere quelli che erano lì a chiudere il teatro. Ci è andata già di lusso, voglio dire. È stata una guerra perduta. Dobbiamo imparare a tornare alla tradizione: se la politica continua a spostare gli obiettivi della guerra, non c’è esercito al mondo che la possa vincere. Non l’ha vinta Isaf? Poteva vincerla l’esercito afghano? Poi perché i soldati afghani avrebbero dovuto combattere per un governo che non c’era di fatto?”

Come mai chi ha mentito o comunque ha fatto errori non ha pagato grandi conseguenze, perlomeno politiche se non penali?

“Questo è lo scandalo più grosso. Blair va ancora in giro a fare conferenze e a parlare del più e del meno. Alcuni sono ancora convinti che Blair sia un grande protagonista della sinistra. Quanto a Bush, ormai ha una certa età e l’America è diversa rispetto all’Europa. Però Blair ha fatto parte del quartetto rappresentante dell’Europa nel processo di pace arabo-israeliano, non so se mi spiego”.

Il bilancio geopolitico dell’Occidente a vent’anni anni dall’11 settembre?

“Abbiamo perso influenza, ma forse, lo dico senza cinismo, questo potrebbe segnare il ritorno del terrorismo islamista a una dimensione prevalentemente interna al mondo islamico. Ricordiamoci che il jihadismo ha come obiettivo innanzitutto la conquista del mondo islamico. Quindi il terrorismo è stato per lungo tempo, prima, durante e dopo, una questione interna al mondo islamico, che ci coinvolge quando noi in qualche modo diamo pretesti, come quando andiamo a combattere in quei posti. Se andiamo a guardare, dalla fine della guerra fredda abbiamo combattuto prevalentemente in zone musulmane: questo non è certo il miglior viatico per essere popolari. Se vogliamo guardare alle esternalità positive, la conseguenza della sconfitta in Afghanistan è che ora si offrono meno pretesti ai terroristi. Certo fa ridere che adesso qualcuno dica «dobbiamo difendere le donne afghane». Non fa ridere il punto, il punto è gravissimo, ma se non ci siamo riusciti quando avevamo 130 mila soldati come potremmo riuscirci adesso? Con che cosa? Con le chiacchiere? La principale preoccupazione europea è stata respingere i profughi. Aiutiamoli ovunque ma non qui. Dunque non possiamo dare lezioni a nessuno”.

Anche in Libia e altrove sembra che alla fine si tenda a tornare al punto di partenza. La cosiddetta esportazione di democrazia e altre cose portate dall’esterno non sembra funzionino molto, o sì?

“Le cose portate dall’esterno possono funzionare solo se vengono portate in maniera molto più massiccia di quanto non sia stata la guerra in Afghanistan. Il nazismo in Germania, il fascismo in Italia e il militarismo in Giappone non sarebbero caduti senza la seconda guerra mondiale e il fatto che l’abbiano persa, parliamoci chiaro. Ed erano posti in cui i principi liberali, socialisti, democratici facevano parte della tradizione. Per far cadere quei regimi c’è voluta la distruzione totale e la ricostruzione totale di Paesi. Questo non è il caso dell’Afghanistan. È un conflitto che è stato sanguinoso e quello che si vuole, ma non è stata la seconda guerra mondiale. Si può cambiare il corso della storia di un Paese? Sì, certo, a condizione di essere Napoleone Bonaparte o Churchill e fare quel tipo di sforzo. Questo vale anche per la Libia. La guerra in Libia è stato un errore, ma dobbiamo andare avanti, perché la soluzione non può essere certo rimpiangere Gheddafi, che non c’è più e che comunque non era uno stinco di santo”.

Che ne pensa dei timori relativi al fatto che l’Afghanistan possa tornare a essere una base di partenza per il terrorismo?

“Tenderei in linea di principio a escluderlo. Non è nell’interesse della dirigenza talebana, che è composta da fanatici religiosi, illiberali, misogini e quanto peggio si possa pensare, ma non da cretini. Non credo proprio che faranno lo stesso errore dei loro padri. Poi è chiaro che se non riusciranno a consolidare il proprio potere l’Isis o Al Qaeda potrebbero arroccarsi da qualche parte, ma né più né meno di quanto può capitare in Somalia o è capitato in Siria o in Iraq. Dove c’è casino è chiaro che qualcuno si può andare a mettere, però non c’è più il discorso del “parassita” che si mangia il Paese-animale ospite, come in parte è stato con Bin Laden e il regime del mullah Omar”.

Complessivamente, per quanto con un danno umanitario e morale, in realtà potrebbe dunque semplificarsi il quadro per l’Occidente?

“Nell’ambito dell’analisi di una sconfitta che resta tale e che ha più lati negativi che positivi (su questo bisogna essere molto chiari, altrimenti sembra che siamo nel Fantabosco), l’unica esternalità positiva potrebbe essere appunto che l’Afghanistan non tornerà a essere un santuario per il terrorismo. Vent’anni fa le cose erano molto diverse. Il che non vuol dire che non ci possano essere ancora attentati, però è diverso dall’avere truppe armate che tutti i giorni combattono in terra islamica contro i jihadisti. Questo aizza. Senza questo, ci saranno comunque quelli nelle banlieue francesi o altrove che possono essere suscettibili, ma gli hai tolto un argomento importante”.

Siamo arrivati o tornati all’isolazionismo? Al “non possiamo fare più niente per voi” o al “non ne abbiamo la forza”?

“Non possiamo più imporre la nostra volontà a chiunque: questa è una grande novità per gli occidentali negli ultimi 500 anni. Ma dobbiamo comunque fare qualcosa. Anzitutto non riconoscere il governo afghano fino a che non ci saranno dei miglioramenti nelle posizioni espresse. Il non riconoscimento non significa che bisogna isolarlo, perché l’isolamento vorrebbe dire privarsi di qualunque capacità di intervento politico. Dopodiché l’Europa deve dotarsi e anche molto rapidamente di uno strumento militare, perché possono esserci situazioni in cui gli interessi vitali europei siano in gioco e non possiamo sempre aspettare che siano gli altri a fare le scelte, perché poi gli altri quando fanno le scelte le fanno anzitutto nel loro interesse. Un’entita politica di oltre 300 milioni di abitanti che ha il secondo o terzo Pil del mondo non può pensare di avere un’influenza politica predicando e basta. Lo strumento militare non è risolutivo in assoluto, ma può essere efficace per difendersi”.

È dunque favorevole a un esercito europeo?

“Si dovrà fare prima o poi. Certo però che per poterlo fare e che sia una cosa che funzioni serve una maggiore unità politica, perché sennò vale per l’Europa quello che valeva per l’Afghanistan: se non c’è chi comanda l’esercito, puoi avere tutti i mezzi di questo mondo ma non serviranno a niente. Ci deve essere uno sprone a una maggiore unità politica e a quel punto ci potrà avere uno strumento militare che ci protegga. Comunque complessivamente i Paesi europei anche in questo assetto ibrido dell’Unione devono pensare che se hanno interessi per i quali a volte è necessario difendersi con le armi bisogna avere la capacità di farlo, perché gli americani non ci saranno sempre e il mondo non è fatto di pacifisti. Stanno crescendo potenze che hanno un rapporto con la violenza, l’uso della forza e la repressione interna ed esterna estremamente più disincantato del nostro, per cui non possiamo essere alla mercé di russi, cinesi o quant’altro. Non puoi esportare o imporre agli altri i tuoi principi? D’accordo, ma pensi di difenderli con le chiacchiere o con il ditino alzato?”

Dal punto di vista dell’impatto culturale in senso esteso, cos’è rimasto dell’11 settembre?

“È un lontano ricordo, parliamoci chiaro. Chi ha meno di 35-40 anni è cresciuto nella propria età adulta in un mondo in cui l’11 settembre c’era già stato. È come il muro di Berlino per chi è nato dopo il 1970-1975: quando parli della caduta del muro prima devi spiegargli che c’era. L’11 settembre è stata una cosa tragica e drammatica di cui resterà sempre il ricordo, per carità, ma il post-11 settembre è finito. Per molti aspetti la fine della guerra in Afghanistan mette la parola fine anche al post-11 settembre. Tutto quello che è iniziato con l’11 settembre a questo punto si è concluso: non c’è più Bin Laden, non c’è più Al Qaeda, non c’è più la guerra in Afghanistan, non c’è più la guerra in Iraq. L’unica cosa che è rimasta è la svolta repressiva interna: c’è ancora il Patriot Act in America e ci sono ancora leggi liberticide un po’ in tutti i Paesi democratici. Questo è rimasto: speriamo che si giri pagina anche su questo e si vada oltre, tornando a concentrarsi sui diritti interni e sul fatto che noi dobbiamo tornare a essere una terra d’asilo. Questa è una cosa fondamentale. Non interferire con altri Paesi non significa non accogliere le persone che ci vengono a chiedere aiuto, ci mancherebbe altro. Non si può far finta di niente o sparare sui migranti. Anziché fare le lezioni su «Ah, ma le donne afghane», accogliamo quelli che vengono, anziché dire «Ah, sei afghano, allora stai in Turchia»”.

E a livello interno come si gestisce il fenomeno?

“Con l’integrazione. L’integrazione ci rende tutti uguali, diversi da ieri e domani diversi da come siamo oggi. Integrare vuol dire trasformarsi continuamente. I principi di libertà non si affermano scolpendo la propria identità nella pietra: le cose scolpite nella pietra, le lapidi, lasciamole ai cimiteri. La nostra identità è in continua ridefinizione: fermi e saldi nei principi democratici, ma non saranno certo questi che scappano dalla guerra e dalla persecuzione a minarli”.

A proposito di principi e di libertà minati o comunque assai ristretti con la pandemia, che ne pensa del dibattito in corso anche tra i docenti universitari sul green pass e sui vaccini?

“La difesa del principio è giusta, perché bisogna fare in modo che non ci siano discriminazioni nei confronti di nessuno. Ma se non prendiamo delle precauzioni sanitarie il risultato netto sarà che fra un mese e mezzo chiudiamo un’altra volta l’università e andiamo un’altra volta in didattica a distanza. Per me lo scopo principale è non andare in dad, perché la gente paga per la formazione e non per sentire una conferenza al computer, e quindi bisogna fare dei sacrifici. Non mi pare che dotarsi di un green pass sia un sacrificio così trascendentale, se hai fatto il vaccino. C’è una limitazione delle libertà individuali in astratto, ma penso che sia il male minore per l’esigenza del bene pubblico. Se invece il punto è il vaccino in sé, capisco le criticità e che la sperimentazione sia stata poca: io quando mi hanno chiesto di farlo l’ho fatto pur essendo conscio dei rischi, perché per me era più importante poter tornare a far lezione. Semmai bisogna discutere sul fatto che se l’autorità impone un obbligo, poi deve rispondere anche di un eventuale danno. Nel frattempo gli studenti che non voglio fare il green pass o non vogliono vaccinarsi continueranno ad avere strumenti per la formazione a distanza: è – conclude il professor Parsi – il costo della propria scelta”.