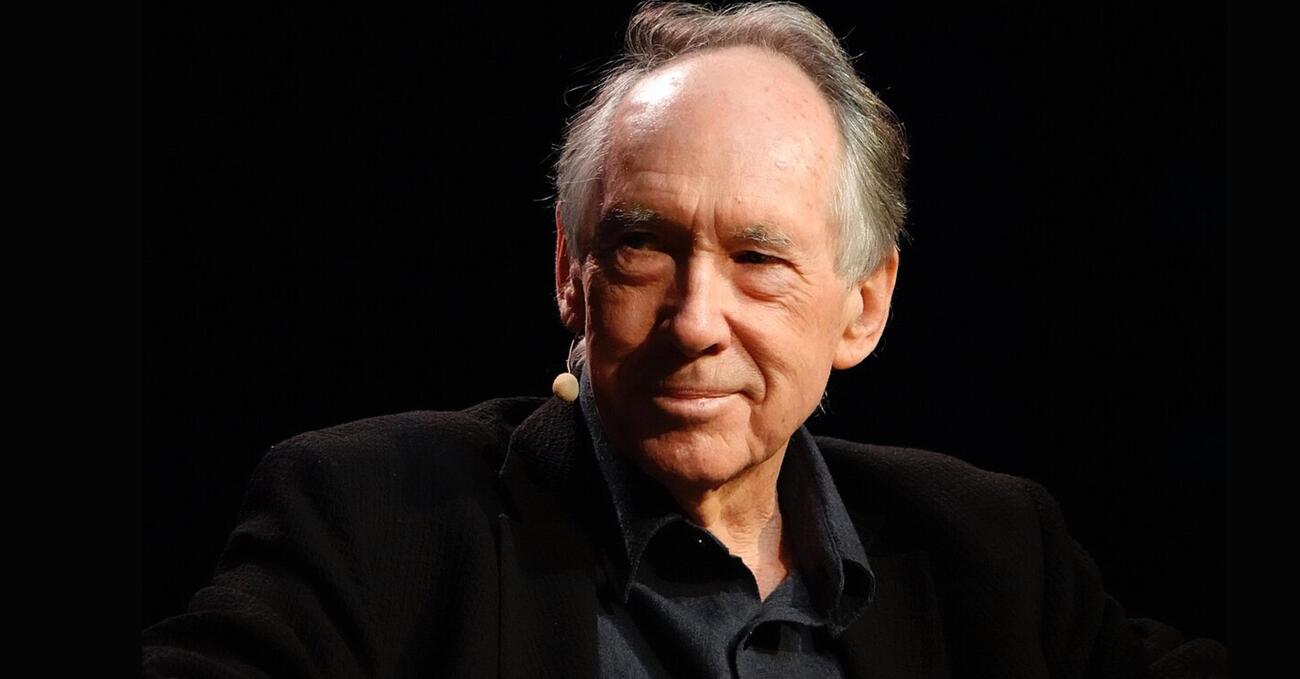

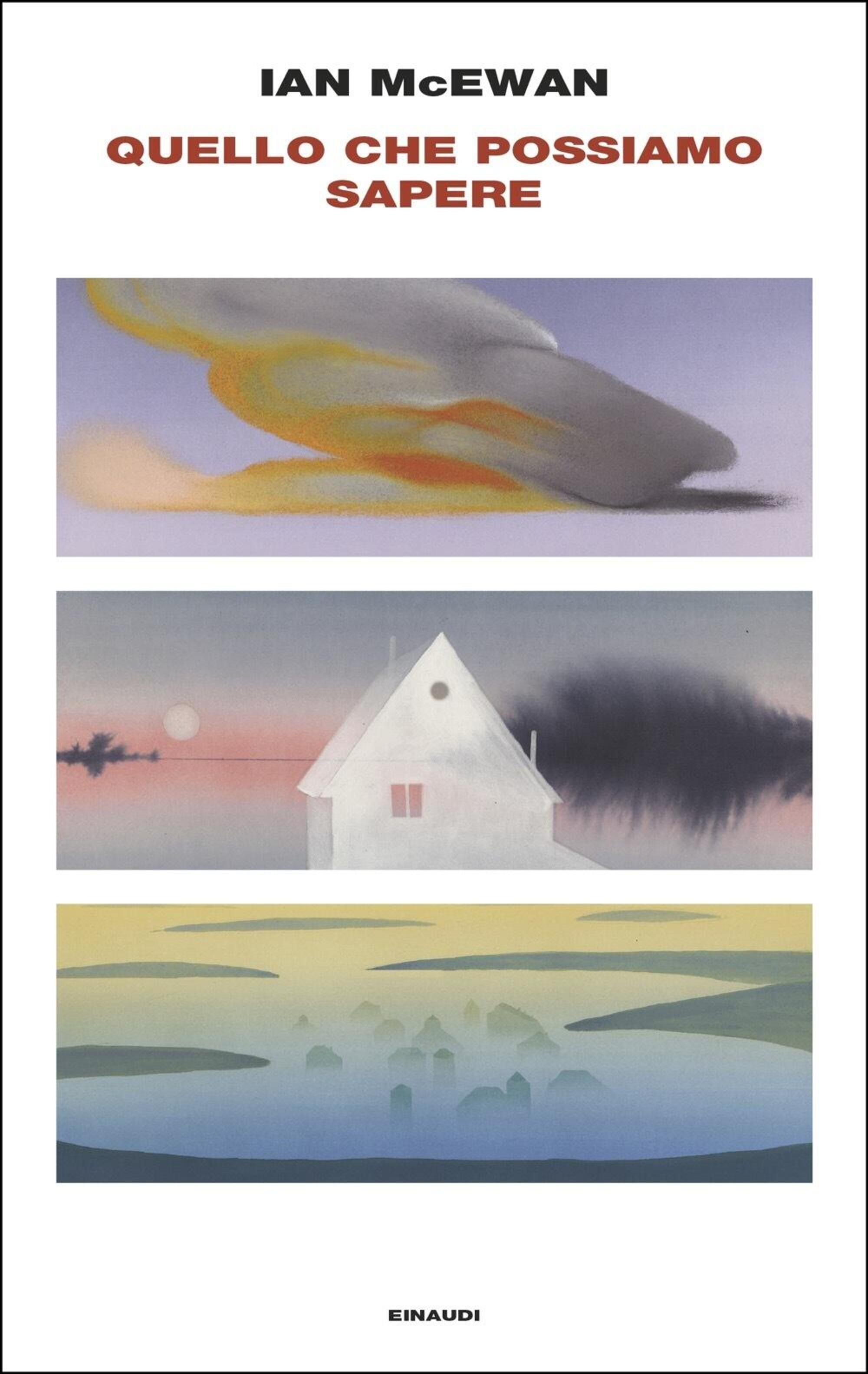

E Ian McEwan inventò la “fantascienza senza scienza”, come ha definito lui stesso Quello che possiamo sapere (Einaudi, 2025). Ma cos’è la fantascienza senza scienza? Semplicemente un romanzo storico, cioè l’uso di un tempo lontano da noi che, spoglio della tecnica, parla di noi. Ogni romanzo è un avvertimento, ma nell’epoca dell’Antropocene, e cioè degli studi che imputano all’uomo - giustamente - il cambiamento climatico, scrivere di scienza sembra essere diventato operativo. Due scrittori, in modo diverso, lo hanno fatto recentemente: Richard Powers con Il sussurro del mondo e Stephen Makley con l’osannato Diluvio, due opere voluminose, complesse, impregnate di una sorta di “sentimento scientifico” per un disastro più o meno imminente (cosa, tuttavia, su cui ci sarebbe da dibattere, perché se è vero che la crisi climatica è da imputare all’uomo, è altrettanto vero che l’uomo potrebbe avere gli strumenti per porre rimedio prima di qualsiasi paventata, ed economicamente proficua, apocalisse).

Quello che mancava, tuttavia, era un romanzo che mettesse al centro, come pochi ormai sanno fare, più un “sentimento del tempo”, cioè una storia eminentemente letteraria, articolata, moderna sì, “laica”, nel senso che la letteratura non diventa un idolo, ma radicata, profonda, che in parte guarda al passato. McEwan fa qualcosa di più, guarda al presente come se fosse passato, dal 2119, l’anno in cui uno studioso esperto del periodo 1990-2030, Thomas Metcalfe, si mette a cercare un poema scomparso scritto dal poeta Francis Blundy, secondo solo a Seamus Heaney, per la moglie Vivien. Cos’è quel poema andato perduto, frainteso sia da chi lo ha scritto che da chi lo ha ricevuto e, poi, bruciato? Sì perché la ricerca non porterà a niente, se non a conoscere esattamente le portate della cena di compleanno di Vivien, quando il poema le venne regalato. Una cena imbastita e saporita, cioè tutto il contrario della relazione tra lei e il marito, destrutturata e disfunzionale, ma soprattutto dotata di quella caratteristica unica delle relazioni umane, l’insipienza dell’indifferenza.

McEwan, chiudendo un altro romanzo decisamente più breve dei suoi “concorrenti”, come al suo solito tra l’altro, non manca di dimostrare intelligenza creativa ma soprattutto equilibrismo stilistico. Dopotutto, morto l’amico Martin Amis, è forse il vero virtuoso di lingua inglese, capace di grande concettosità e grande poeticità, alla maniera del poeta Alexander Pope. Il romanzo è diviso in due parti, la prima ambientata nel 2119, quando Metcalfe cercherà invano il poema perduto, finendo per innamorarsi di una donna perduta di un passato sommerso, come gran parte del pianeta e del Regno Unito per via della crisi climatica. La seconda parte è invece la storia di Vivien raccontata dalla diretta interessata. Moglie infedele, almeno quanto il marito, e infelice, ma soprattutto donna lontana dai cliché e dall’immaginazione dello studioso. Non è, però, una critica allo studioso, bensì un attestato di amore alla cultura, anche quella che crediamo ormai inerte (nel 20119 in pochissimi studieranno letteratura e di questi pochi solo un'esigua minoranza parteciperà ai seminari di Mettcalfe su vecchi e perduti poemi antecedenti al “Grande disastro”). E come tale deve rendere manifesta la contraddizione, il paradosso, tra studio e vita, lo stesso che tiene insieme, con eguale potenza, amore e morte, catastrofe ambientale (oblio) e necessità della memoria. Insomma, un romanzo che straripa dalla logica binaria, un libro che nessuna intelligenza artificiale avrebbe potuto scrivere.