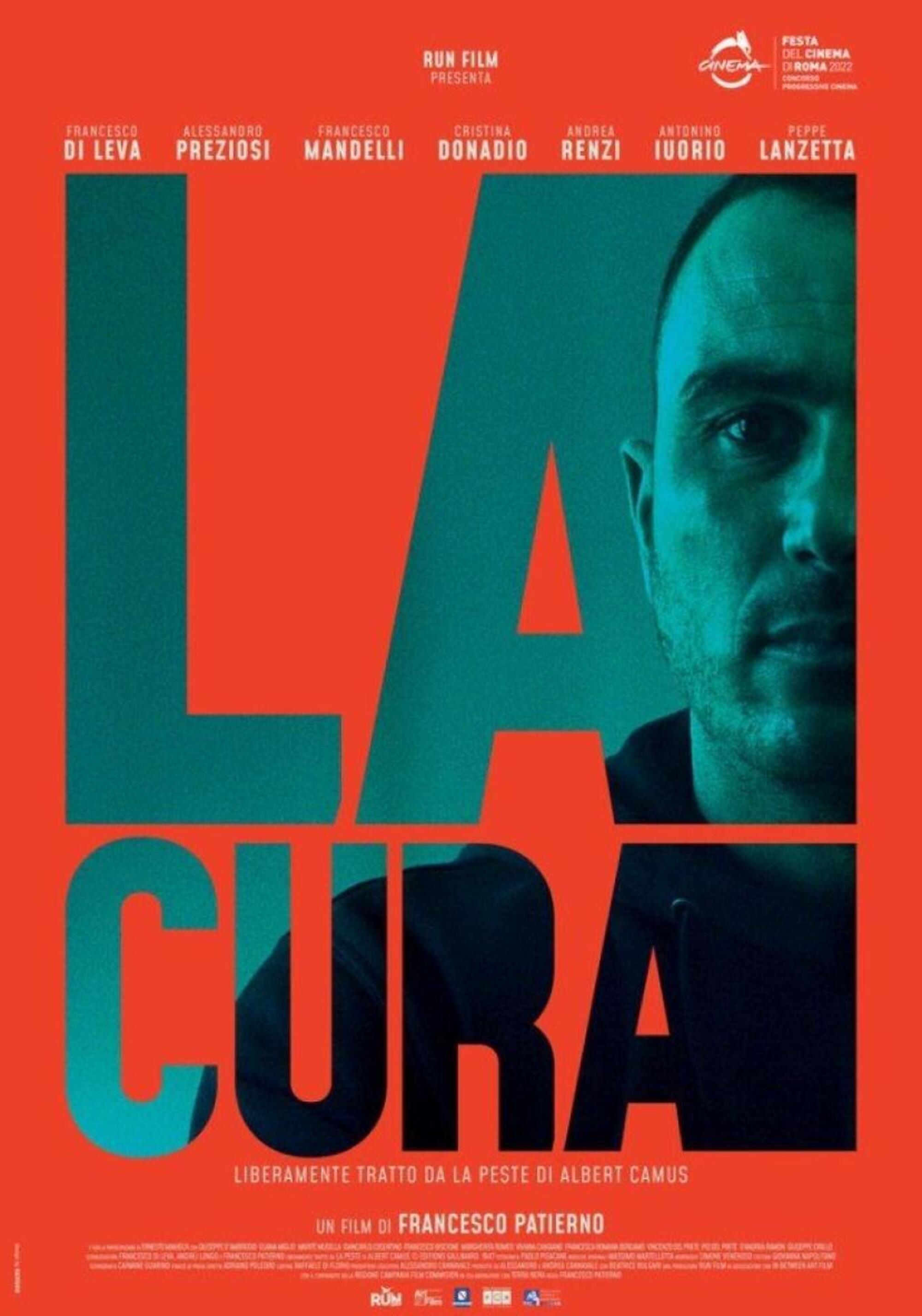

La cura e non quella di Franco Battiato. Presentato in concorso alla Sagra Festa del Cinema di Roma, il nuovo film di Francesco Patierno (Naples ’44), prende spunto - molto liberamente - da La peste di Albert Camus usando la pandemia di Covid19 come pretesto per parlare della distrazione come condanna per gli uomini, e dell’arte che, nonostante tutto, ha un potere salvifico. Girato a più riprese durante le prime fasi della pandemia, La cura si sdogana in parte dal filone insopportabile degli instant movie, parlando del Covid senza voler ridursi a quello, ma mentre i contagi aumentano, l’opera di Patierno sembra essere vittima di un pessimo tempismo o, peggio ancora, di volere superficialmente - il messaggio è altro - avere la presunzione di raccontare uno di quei fatti storici come l’11 settembre che si narrano da soli. Intendiamoci, non ho mai visto un film sulla tragedia delle Torri gemelle che cogliesse lo zeitgeist dell’epoca, semplicemente perché era un evento a cui eravamo totalmente impreparati, non avevamo le coordinate per muoverci dentro l’incubo che chiamiamo nuovo millennio. Stessa cosa per il Covid. L’errore di Patierno in un esperimento altrimenti interessante (i piani narrativi che si alternano e si contengono a ‘mo di matrioska) è credere che gli ultimi due anni di pandemia potessero portare un messaggio politico e soprattutto morale.

Diciamolo, siamo nel pieno dei postumi di una sbornia e credo fermamente, come il protagonista Bernard (un Francesco di Leva, anche alla sceneggiatura, completamente dissonante rispetto all’ottima prova di Nostalgia di Mario Martone), che la maggior parte della gente abbia sviluppato una sordità selettiva. Inutili i suoi accorati appelli sulla pericolosità del virus ai colleghi o politici di turno, Bernard è una insoddisfatta Cassandra, che più che una voce che grida nel deserto, lungo il film pare a malapena sussurrare. Supportato nella ricerca di una soluzione e di una comunione spirituale collettiva, Bernard viene aiutato in primis da Tarrout (Alessandro Preziosi) e da un recalcitrante Lambert (Francesco Mandelli, il “Nongio” di Mtv per i miei coetanei) nel supportare i napoletani nella tragedia.

È un meta film e nei momenti migliori ha la dinamicità quasi statica di una pièce teatrale: c’è una troupe che gira nonostante le prime avvisaglie di una tragedia imminente, le persone coinvolte nel progetto che si trovano prigioniere in una Napoli piegata dal lockdown, e c’è la lavorazione stessa de La cura iniziata a marzo 2020 di nascosto, e poi proseguita in altri due momenti che vedevano l’Italia ripiegata su sé stessa. Nei suoi momenti migliori il film, come il monologo di Tarrout preso dal romanzo di Camus, sembra riuscire a ricordarci che non tutto il dolore è sterile, e che la comunione tra uomini è la ‘cura’ all’indifferenza insita nell’uomo, d’altronde lo stesso Camus scriveva: ‘Uno deve immaginare Sisifo felice’. Eppure, qui nessuno sembra felice di essere condannato all’eterno tormento, in parte Tarrout, per nulla Bernard che dovrebbe essere l’Atlante dell’opera forse, paradossalmente, Lambert sceglie ciò che è giusto fare non per dovere etico (Bernard che è un medico), non come risposta ai mali del mondo (come per il figlio del magistrato Tarrout), ma perché così deve essere, e la storia dell’attore Lambert si sovrappone a quella di Mandelli in un cortocircuito interessante.

Qui finisce il buono insieme alle panoramiche in primo piano del volto di una città, Napoli, deprivata di sé stessa e della sua natura viva, e La cura si argina su sé stessa. La girandola di personaggi secondari che si muovono sullo sfondo non è abbastanza viva, e a quel silenzio di Dio e a quella punizione divina invocata dal prete (Peppe Lanzetta) nei suoi j’accuse a una folla assente, manco l’afflato dell’opera originale e l’onestà di dire che no, non andrà tutto bene, non è andato tutto bene. E perché dovrebbe? Questa mancata presa di coscienza da parte dei protagonisti è uno dei motivi per cui non solo il film è un’occasione persa, così come la riflessione sul potere salvifico dell’arte, di fare un film mentre la gente muore tutt’attorno (come dice un dipendente dell’hotel dove alloggia la troupe cinematografica), ma in particolar modo, per dirla con Tarkovskij: ‘Se Gesù tornasse sulla terra, io credo che sarebbe crocifisso di nuovo…’. Amen.