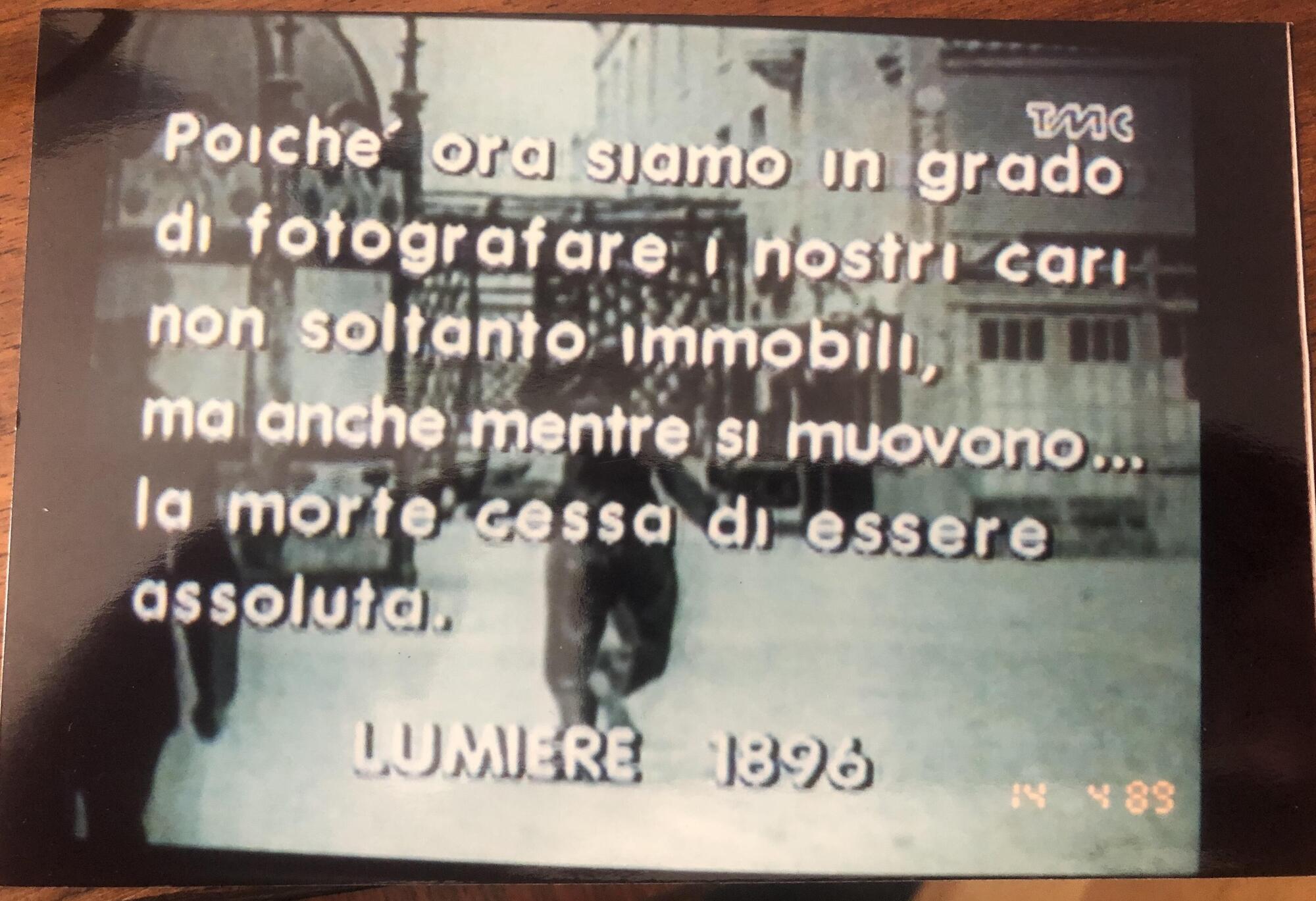

Quando ho saputo che il nuovo film di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, pretende, se non proprio impone, dallo spettatore un’attenzione di quattr’ore, tempi biblici, mi è tornato in mente ciò che in proposito, appunto, della durata di un film sosteneva il pittore Mario Schifano, riferendo magari la questione al tempo sottratto ad altro all’intera cosmogonia delle immagini in movimento. Le stesse per cui Lumière scrisse: “Ora che possiamo fotografare i nostri cari non soltanto immobili, la morte cessa di essere assoluta”. Peccato che perfino un film lungo possa risultare “mortale”, produrre danni terminali. Schifano affermava infatti che velocità e formato dei videoclip avevano mutato radicalmente la percezione cinematografica, e non soltanto per ragioni di montaggio, abbandonando il ricatto della citata “lunghezza” come plusvalore espressivo. Sempre lui, Schifano, pensava altrettanto alla stringatezza degli spot pubblicitari, dove perfino l’inquadratura di un sofficino per un semplice secondo resta impressa in eterno non meno della cavalcata di “Ombre rosse” o l’abbraccio finale all’aeroporto di “Casablanca” tra Bogart e la Bergman. In questo senso, l’artista Schifano preferiva Moravia a Pasolini, quest’ultimo da lui associato a un mondo rimasto in “bianco e nero”, lento, lentissimo, mortalmente pesante. Quanto a Moravia, narratore, nonché un tempo critico cinematografico sulle colonne de “L’Espresso”, diceva si trattasse di “un mutante con una calotta d’acciaio a preservarne il cervello”, un esempio di vera modernità, diversamente dal collega Pier Paolo rimasto immobile in una sorta di alto medioevo ideologico a passo lento, ridotto, otto-millimetri politico. Non sapremo mai cosa scriverebbe Moravia della più recente fatica di Martin Scorsese, se addirittura, devastato dalla noia per sua propria caratteriale insofferenza, entrerebbe in catalessi dove la visione della prima mezz’ora. In compenso, portando il discorso assai più terra terra, tornano alle emozioni di un ipotetico spettatore standard davanti a una pellicola che si annunci interminabile, forse perfino esiziale per l’umana tolleranza (a meno che non si tratti di considerare l’esistenza di una gelida razza di cinefili temprata per ogni evenienza) non resta che il ricordo crudele, fantozziano, della “Corazzata Potemkin” imposta come cilicio d’essai.

Chi volesse comunque affrontare la prova sappia che “Killers of the Flower Moon”, si annuncia testualmente come un’opera drammatica: “Un western americano basato su un saggio best-seller del 2017. La sua trama è incentrata su una serie di omicidi in Oklahoma nella Osage Nation durante gli anni venti, commessi dopo che il petrolio fu scoperto su una terra tribale. I membri della tribù Osage nell'Oklahoma nord-orientale vengono assassinati in circostanze misteriose, scatenando un'importante indagine dell'FBI diretta da un 29enne J. Edgar Hoover e dall'ex Texas Ranger Tom White, descritto da Grann come ‘un vecchio stile uomo di legge’". Il film, interpretato da Leonardo DiCaprio, che ne è anche produttore esecutivo, insieme a Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser, John Lithgow e Robert De Niro, leggo ancora, “segna la settima collaborazione tra Scorsese e Di Caprio e l'undicesima collaborazione tra Scorsese e De Niro. Le riprese principali si sono svolte nella contea di Osage e nella contea di Washington tra la primavera e l'autunno del 2021. Si tratta dell'importo più alto mai speso per un film girato in Oklahoma”. “Killers of the Flower Moon”, dimenticavo, sarà presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes il 20 maggio 2023.

Non resta che immaginare tutto dell’Oklahoma preparare le sdraio, magari le stesse in uso per l’assistenza ospedaliera notturna ai propri cari. Se mai verrà scritta una storia emozionale dell’intolleranza cinematografica questa dovrà comprendere, insieme al nuovo film di Martin Scorsese, la percezione che si ebbe, ed erano gli anni sessanta, davanti alle steppe che accompagnavano le traversie del “Dottor Zivago” o, volendo, le sabbie mobili di “Lawrence d’Arabia”. Personalmente ricordo ancora i volti dolenti di coloro che per dovere ricreativo raggiungevano il cinema “Fiamma” di Palermo, accostandosi alla cassa come chi stia per affrontare un supplizio dovuto, imposto dalla lettura di trame e tamburini; minacciose fotobuste in quadricromia accesa accoglievano dalle bacheche gli spettatori a capo già chino. Ancora, anni dopo, una non meno spettrale inquietudine si sarebbe impossessata dei più inermi paganti al pensiero della visione di “Morte a Venezia” di Luchino Visconti, in quest’altro caso il passaparola sussurrava che il film contenesse non più di cento parole, pronunciate sullo schermo dai suoi protagonisti, nient’altro che immagini assenti a ogni possibile battuta o dialogo. Ora e sempre resistenza.