Circondata da entusiasmi apparentemente unanimi, la nuova vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris – prima donna e al contempo prima afroamericana a ricoprire un ruolo simile – si appresta ad affrontare uno dei periodi più difficili della storia americana.

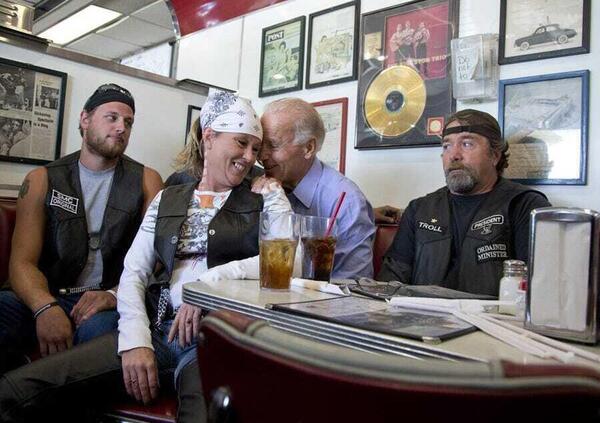

Scossi da pandemia e disordini d’ogni sorta, gli Stati Uniti sembrano però di fronte a quella da molti presentata come una “nuova era”, caratterizzata dal numero uno entrante della Casa Bianca Joe Biden, con una linea del tutto opposta a quella del tycoon Donald Trump e dei suoi eccessi da copertina.

Poco prima del trionfo, l’allora senatrice Harris aveva annunciato l’intenzione, una volta eletta, di “reinventare il modo in cui gestiamo la pubblica sicurezza in America”.

In effetti, guardando agli ultimi mesi, non si possono ignorare le sue dure battaglie contro il repubblicano Rand Paul, che aveva bloccato un disegno di legge finalizzato a rendere il linciaggio un crimine federale, oltre al suo impegno per introdurre una legislazione interna alla polizia che vieti metodi di fermo a rischio soffocamento e la cosiddetta “profilazione razziale”.

Tutte battaglie che hanno fatto emergere Kamala Harris come una delle principali voci impegnate nel contrasto alla cattiva condotta della polizia, per molti una vera piaga storica statunitense, centrale in un periodo simile.

Eppure non è stato sempre così, anzi. Basta una superficiale analisi di stampa incentrata sugli ultimi 10 anni della sua attività politica a capire perché al #BlakLivesMatter non piace affatto la nuova vicepresidente.

Dal 2011, quando ha assunto l’incarico di procuratore generale della California, ha sistematicamente evitato di intervenire in casi di uccisioni di persone da parte della polizia. Tanto da diventare un riferimento negativo proprio del movimento anti-razzista, che invitava esplicitamente la Harris a “fare il suo lavoro: perseguire i poliziotti assassini!”.

Nel 2014, nel bel mezzo dell'indignazione nazionale alimentata dall'omicidio di Michael Brown a Ferguson, in Missouri, parte dell’opinione pubblica vicina al #BlakesLiveMatter e non solo ha avviato una vera e propria campagna di suppliche indirizzata alla Harris, affinché indagasse su una serie di sparatorie della polizia a San Francisco, dove in precedenza era stata procuratore distrettuale. Non è intervenuta: “Salvo circostanze straordinarie – ha spiegato – questo non ha a che fare col mio lavoro”.

Figlia di madre indiana e padre giamaicano che si sono conosciuti a Berkeley, nel movimento di protesta sociale degli anni '60, Kamala Harris ha prestato giuramento come procuratore distrettuale di San Francisco nel 2004, e ha sempre raccontato di essere diventata procuratore per “cambiare il sistema dall'interno”.

Ma sia come procuratore distrettuale che come procuratore generale si è trovata costantemente a negoziare una via di mezzo tra due potenti forze: la polizia e la sinistra, in uno degli stati più liberali d'America. I risultati? Per nulla rivoluzionari e, a essere sinceri, molto più conservatori che progressisti, con una ‘linea pro-polizia a prescindere’ che più di una volta ha destato grosse perplessità.

Ora però il cambio di rotta sembra innegabile: si batte contro gli abusi degli agenti e le etichette razziali, chiede maggiori poteri di indagine sulla cattiva condotta della polizia e ha di recente espresso pubblicamente frustrazione per il fatto che gli agenti che hanno ucciso Breonna Taylor, donna di colore del Kentucky, , “non hanno ancora ricevuto una formale accusa”.

Ma tutto ciò pone alcune domande cruciali, come fa notare per primo il New York Times appena poche ore dopo la sua elezione: Kamala Harris è essenzialmente solo una politica delle più pragmatiche o è cambiata davvero? È lei la donna che guiderà una riforma della polizia dalla Casa Bianca? E quanto potrà spingersi in avanti a farlo con un passato simile?