Nelle trasmissioni tv che trattano i temi di cronaca non vi sarà sfuggita Flaminia Bolzan, criminologa e psicologa che, chiamata in causa, analizza ogni vicenda con professionalità senza lasciare spazio a polemiche o interpretazioni ad uso e consumo dei media. Una mosca bianca, in contesti dove qualsiasi “opinionista” passa dal giudicare un flirt in un reality a un delitto efferato con la stessa nonchalance.

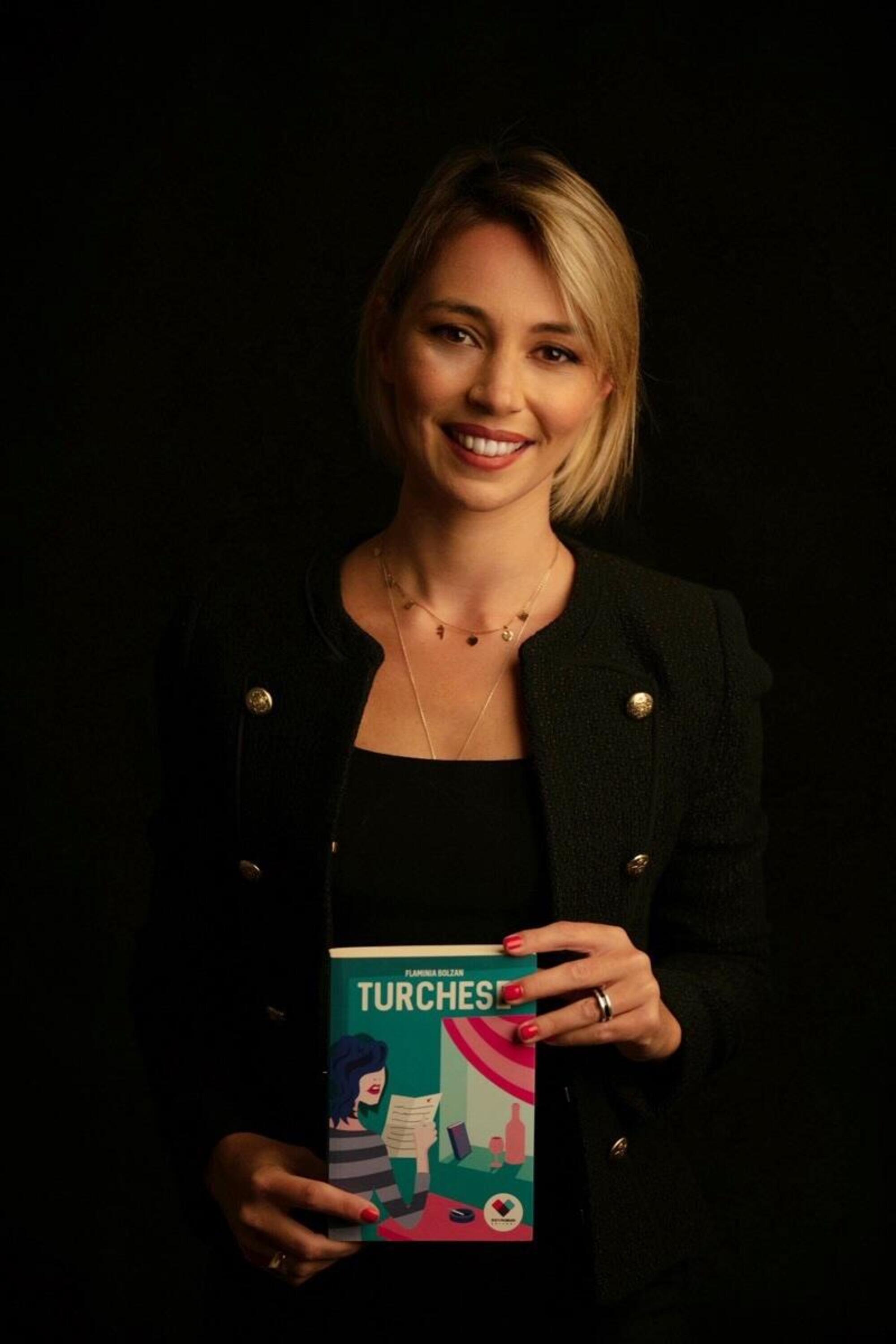

Romana, classe ’87, laureata in Scienze dell’Investigazione all’Università dell’Aquila, ha frequentato un Master in Criminologia clinica e Psicologia giuridica, si è laureata in Psicologia, ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca e ha pubblicato un romanzo, Turchese.

L’abbiamo contattata per conoscerla meglio, visto che sul suo conto non circolano molte informazioni, e per avere un parere tecnico su alcuni dei casi più inquietanti accaduti nel nostro paese, dal delitto di Luca Varani ad opera di Manuel Foffo e Marco Prato, al serial killer Gianfranco Stevanin, fino al più recente di Alberto Genovese.

Nel tuo romanzo, la protagonista Turchese ha trent’anni, poca voglia di lavorare, appartiene a una famiglia ricca e vive a Roma sospesa in un mondo di irrequieta infelicità. Fuma erba e abusa di psicofarmaci per placare i tormenti che attanagliano la sua mente. Suo punto di riferimento è l’amica, Flaminia, così come la psicologa, Anita Viola. Quanto c’è di autobiografico in questa storia?

Philippe Lejeune, che è un saggista francese, ha proposto un’ottima interpretazione per definire il concetto di autobiografia e ha teorizzato ciò che costituisce “il patto autobiografico”, ovvero l’introspezione da una parte e l’esigenza di totale verità dall’altra. Turchese non rispetta questo patto, ma ne costruisce uno “romanzesco” tutto suo. Mentirei se ti dicessi che non c’è proprio nulla di autobiografico in questa storia perché il semplice fatto che sia ambientata a Roma, in alcuni dei luoghi a me cari, la avvicina a ciò che conosco, a quello che amo e vivo.

Solo i luoghi o anche qualcosa della tua personalità?

La costruzione di una storia di fantasia, in questo caso, non prescinde da alcuni elementi profondamente reali, e l’unica realtà che a mio avviso poteva avere una “tenuta” e un senso che andasse oltre le parole vergate sul foglio (o meglio, digitate sulla tastiera del Mac) era una realtà che includesse elementi di vita vissuta che, separatamente, connotano uno ad uno i personaggi. Sarò quindi abbastanza diretta: io non sono Turchese, non sono Flaminia, non sono neppure Gabriele o Chicco, ma in ognuno di loro c’è qualcosa di me e delle persone che ho incontrato sulla mia strada.

Turchese sembra il ritratto di tanti giovani di oggi. Che consiglio daresti ai genitori che hanno figli come lei e vorrebbero aiutarli?

Può apparire forse banale: osservateli. Con curiosità e apertura. Non siate vittime di pregiudizi o schiavi di rappresentazioni ideali di “come dovrebbero essere”. La prospettiva non giudicante è quella che permette di comprendere e l’aiuto si può rivelare tale solo quando alla base c’è la comprensione del “problema”. È lo stesso consiglio che darei ai lettori che scelgono di avvicinarsi alla storia di Turchese. Lei non è un personaggio semplice, non risulta simpatica, può apparire arrogante ed è tremendamente sboccata, ma dietro tutto questo c’è una enorme fragilità, c’è disillusione, c’è paura dell’abbandono e incapacità di fidarsi, c’è la difficoltà di diventare “adulta”, forse la stessa che sperimentano oggi tanti figli.

In Italia si è considerati giovani fino alla soglia dei 50 anni. Per caso nella tua attività, che hai iniziato precocemente, hai riscontrato qualche pregiudizio legato all’età?

Il primo pregiudizio in questo senso, forse, era proprio il mio, con tutte le difficoltà che si sono susseguite nella ricerca di strutturare una modalità di pensiero che potesse “scavalcarlo” per diventare più completa e decisamente meno limitata e limitante. Non è stato semplice, avendo iniziato l’attività professionale molto presto, confrontarmi con una realtà in cui l’età anagrafica sembra ancora avere un peso piuttosto rilevante nei termini della valutazione che le persone hanno di te. È capitato che qualcuno, in termini svalutativi, mi definisse “la ragazzina” e lì per lì ci sono rimasta anche male.

E quindi, come se ne esce?

Oggi credo che a fronte di un pregiudizio di questo tipo, che è frutto di stereotipi e costituisce un meccanismo di interpretazione della realtà decisamente “economico”, ma anche piuttosto “fallace”, si debba tenere a mente che ad un’età più matura corrisponde certamente una maggiore conoscenza nei termini di “vissuti esperienziali”, ma la giovane età non preclude assolutamente la possibilità che un professionista sia attento e capace, seppur “quantitativamente” meno esperto.

Anche l’aspetto fisico spesso ha la sua rilevanza. Hai mai avuto problemi nel tuo ambiente, che immagino sia ancora a maggioranza maschile?

L’aspetto fisico contribuisce alla formazione dell’impressione che di noi hanno agli altri e anche questa considerazione, che è profondamente realistica, giova della possibilità di essere “interpretata” alla luce di quelle che sono le ricerche scientifiche. Ti faccio un esempio, sapevi che uno studio di Heliman e Stopeck ha evidenziato come le capacità di un uomo attraente vengano giudicate superiori rispetto a quelle di un uomo non attraente, mentre per le donne accade esattamente il contrario?

Non conoscevo lo studio, ma lo immaginavo…

Ecco, non mi dilungo troppo su questi aspetti che sono comunque a mio avviso molto interessanti, ma ti dico che onestamente non ho mai prestato troppa attenzione a come gli altri potessero valutare (positivamente o negativamente) il mio aspetto fisico o la mia “estetica”, mi reputo carina, ma quello che mi preme è piacere a me stessa. Poi, fortunatamente non ho mai ricevuto apprezzamenti fastidiosi o volgari, né avances in ambito lavorativo.

Da dove nasce il tuo amore per la criminologia?

Quando ero piccolina, avevo circa 8 o 9 anni, volevo capire “perché le persone cattive fossero cattive”. Non sapevo cosa fosse la criminologia, né che fosse proprio il criminologo a occuparsi in concreto di rispondere a queste domande, ma crescendo ho iniziato a informarmi e ho scoperto con immenso piacere che avrei potuto intraprendere degli studi in tal senso. Oggi posso dire che in assoluto il “perché” delle cose, delle azioni umane, è il mio più grande interesse. Quando anche tra amici o nelle situazioni sociali più disparate capita che le persone mi chiedano “ma nel caso X, secondo te, è davvero Y l’assassino-a?” sorrido sempre, perché il processo che porta ad individuare l’autore o l’autrice di un atto antigiuridico è quello dell’investigazione, ma frequentemente le persone vogliono fermarsi lì, appunto nell’individuazione.

E invece?

Il mio scopo, professionalmente e in generale nella vita, è quello di andare oltre, a me non basta sapere “chi ha fatto cosa”, io desidero capire le motivazioni perché sono queste che ci permettono di conoscere davvero chi abbiamo davanti. Al di là di quello che richiede il nostro sistema giuridico, umanamente, dovremmo trovare sempre la scintilla che ci muove verso la comprensione di un perché.

Sei Laureata in Scienze dell’Investigazione all’Università dell’Aquila, hai frequentato un Master in Criminologia clinica e Psicologia giuridica, ti sei laureata in Psicologia e hai ottenuto il titolo di Dottore di ricerca. Quali sono gli errori più comuni - nel mondo dell’informazione - nel commentare certi delicati fatti di cronaca?

Il mondo dell’informazione, i media insomma, hanno logiche differenti rispetto a quelle che muovono l’operato dei professionisti nel loro settore specifico. Ai criminologi, psicologi, psichiatri, medici legali e in generale ai tecnici che operano in ambito forense, vengono posti dei quesiti ai quali si chiede di rispondere utilizzando una metodologia che sia condivisa e piuttosto rigorosa, insomma, le opinioni non devono essere date “tout court” e le considerazioni non sono semplici “commenti” o “opinioni generiche”, sono frutto di valutazioni ponderate e complesse. Quando si commenta un fatto di cronaca, al contrario, capita spesso di imbattersi in situazioni che non permettono di dare risposte specifiche, perché non si hanno sufficienti elementi a disposizione, né spazio sufficiente per poter argomentare in maniera pienamente esaustiva i limiti delle proprie asserzioni, perciò il rischio è che spesso le interpretazioni e le suggestioni vengano anteposte alla reale valutazione dell’accaduto.

Lo dico io, che spessissimo accade proprio questo…

Va da sé che ciò non dovrebbe accadere ed è molto importante, a mio avviso, che si tenga conto proprio dei limiti e delle opportune cautele che devono essere usate nel trattare determinati argomenti, pena il rischio di fuorviare la comprensione dell’informazione.

Uno dei casi di cronaca di cui ti sei occupata e che hanno più scosso le coscienze è l’omicidio di Luca Varani, commesso da Manuel Foffo e Marco Prato. Leggendo il libro di Nicola Lagioia “La città dei vivi” la domanda che rimane sospesa è questa: se non si fossero mai incontrati il delitto non sarebbe avvenuto?

“La città dei vivi” è un autentico capolavoro letterario. Nicola Lagioia è riuscito in un’impresa titanica, quella di raccontare, peraltro egregiamente, in forma narrativa uno dei casi di cronaca più efferati e complessi che io abbia mai avuto modo di affrontare e che ritengo abbia segnato la nostra epoca e le nostre coscienze. Per quello che mi riguarda, dopo aver analizzato gli atti, osservato i luoghi, parlato con le persone posso darti la mia risposta a questa domanda che come tu dici, nel libro, rimane spospesa. Se Manuel Foffo e Marco Prato non si fossero mai incontrati non ci sarebbe stato alcun “Delitto Varani”.

Un omicidio che è stato accostato, per la differente estrazione sociale di vittima e carnefici, al Massacro del Circeo. È corretto?

I media hanno voluto creare questa “analogia”, e qui potremmo tornare alle suggestioni di cui ti parlavo prima, ma dal mio punto di vista quello della differente estrazione sociale tra vittima e carnefici non è un criterio sufficiente per sovrapporre in maniera assiomatica o classificare inserendoli in un medesimo “cluster” due delitti che per molti, moltissimi aspetti presentano invece più di qualche differenza.

Il suicidio in carcere di Marco Prato, visto che già in passato aveva manifestato intenzioni simili, si poteva evitare?

Quando avvengono fatti analoghi a questo è frequentissimo che ci si ponga una tale domanda e con il “senno di poi”, specie per i suicidi che avvengono all’interno delle carceri, arrivano anche delle risposte. È il caso ad esempio di alcuni detenuti che, pur essendo considerati “incompatibili” con il regime detentivo intramurario, non vengono trasferiti in strutture idonee. Determinare il cosiddetto “rischio suicidiario” è un’operazione estremamente complessa che include l’analisi di una vasta gamma di fattori tra cui la situazione sociale, le caratteristiche cliniche, i tentativi pregressi, l’uso di farmaci ecc., ma il gesto suicidiario è e resta a tutt’oggi un gesto imprevedibile e quello che gli operatori della salute mentale possono fare è semplicemente conoscere e mettere in atto tutte le procedure possibili in caso di rischio per scongiurare questo evento.

Nel suo caso?

Nel caso di Marco Prato è evidente la presenza del fattore dei pregressi tentativi, ma valutare la possibilità di evitamento dell’epilogo solo in base alla sussistenza di questo parametro si rivelerebbe metodologicamente errato.

Credi che la famiglia Varani, per come sono andate le cose, abbia avuto giustizia?

Se dovessi darti una risposta “asettica” in ordine a quelli che sono i canoni relativi all’applicazione del diritto ti direi di si. Manuel Foffo ha ricevuto una condanna “giusta” in relazione a quello che è stato l’intero iter giudiziario e per quanto riguarda Marco Prato, con la morte del reo si estingue anche il reato. Se invece mi chiedi una risposta “di pancia” ti rispondo che umanamente non esiterà mai una percezione di “giustizia giusta” per due genitori che hanno perso un figlio in queste circostanze.

Chi invece ha chiesto di recente di poter avere misure alternative alla detenzione è Gianfranco Stevanin, famoso serial killer italiano ritenuto colpevole dell’omicidio di sei donne. Tecnicamente potrebbe averne diritto, ma credi sia ancora pericoloso?

Ecco su questo punto ti dico che sarei veramente interessata a poterti dare una risposta che io ritengo “compiuta”, ovvero, mi piacerebbe effettuare una valutazione criminologica di Gianfranco Stevanin oggi proprio per potermi esprimere in qualità di criminologa sulla sussistenza o meno della cosiddetta “pericolosità sociale”. Non voglio dare un’opinione superficiale perché non sarebbe corretto in considerazione del fatto che il suo è uno di quei casi, come anche quello di Chiatti (Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno, ndr) in cui tale valutazione si rivela di indiscutibile complessità.

Non si è concluso con un delitto, ma di certo il “caso Genovese” sta tenendo banco da mesi. Che idea ti sei fatta sulla personalità dell’ex imprenditore mago delle start up accusato di reati gravissimi ai danni delle giovanissime che partecipavano ai suoi party?

Non sarebbe corretto esprimermi nel dettaglio sulle “caratteristiche di personalità” di Genovese in relazione alla mancanza di elementi sostanziali e dettagliati (ad esempio, l’anamnesi personale, la storia familiare, notizie relative al periodo del suo sviluppo ecc.), ma ovviamente da quelli a disposizione (reperibili on line sui media) ho un’idea di massima circa il perimetro in cui ipoteticamente si potrebbero collocare i suoi agiti. È evidente tanto per cominciare una modalità di consumo di sostanze che rientra nell’abuso, questo è il primo punto, così come è emerso che non vi sia stato un valido consenso delle ragazze ai rapporti sessuali nonostante inizialmente l’assunzione della droga da parte loro fosse stata volontaria. Negli agiti, tra l’altro, Genovese ha dimostrato una sostanziale mancanza di empatia nei confronti delle ragazze sottoponendole a pratiche sessuali anche estreme mentre le stesse erano ai limiti dello stato di coscienza (e quindi della possibilità di manifestare anche una flebile resistenza). Questo denota una ricerca di gratificazione personale che viene anteposta ai bisogni degli altri.

E dopo la prima denuncia, ne stanno arrivando altre.

È l’altro elemento che merita una valutazione a sé il comportamento di tipo “predatorio” che dalle prime ricostruzioni della vicenda sembra essere emerso e soprattutto la consapevolezza della gravità degli atti in ordine alle richieste (successive al fatto di Terrazza Sentimento, ndr) in cui lo stesso si preoccupava di richiedere una “totale cancellazione” delle videoregistrazioni.

Ora ci si concentra anche sulla figura di Sarah Borruso, la sua compagna che appare sempre più come partner in crime. Come valuti il suo ruolo nella vicenda?

Per ciò che attiene Sarah Borruso valgono le medesime considerazioni iniziali, non ho elementi a sufficienza per poter dare un parere “compiuto” sul suo ruolo nella vicenda. Sappiamo (a quanto è emerso sempre dai media) che anche lei faceva uso di sostanze e avrebbe dichiarato agli inquirenti che all’incirca un mese e mezzo prima di essere ascoltata aveva smesso di assumere droga, decisione maturata, tuttavia, già prima che venissero resi noti i fatti.

E la sua partecipazione attiva è stata accertata.

Avrebbe partecipato in più di una occasione a rapporti sessuali di gruppo e su questo presumo vi fosse da parte sua un consenso, quello che però non possiamo dire è se tale consenso fosse determinato da una reale volontà o dal fatto che “opporsi” ai desideri di Genovese avrebbe sostanzialmente comportato una perdita di “status” e di “ruolo” cui intuitivamente possiamo associare una serie di benefici (tra cui la disponibilità di sostanze e uno stile di vita certamente elevato). Perciò a mio avviso quello che andrebbe valutato relativamente alla figura (e alla determinazione del ruolo) di Sarah, qualora emergesse la sua consapevolezza e soprattutto la sua “partecipazione” alle violenze, dovrebbe essere relativo al significato che per lei assumeva tutto questo, non solo in ordine alle sue “mansioni” nell’ambito del “cerchio magico” di Alberto Genovese.

C’è un caso di cronaca che ti ha particolarmente colpita, benché non abbia avuto l’eco mediatico che pensavi meritasse?

A prescindere dall’eco mediatico che ogni caso di cronaca può avere (in misura maggiore o minore) mi colpiscono tutti quei fatti in cui un ruolo rilevante nella commissione degli atti antigiuridici ha a che fare con la malattia mentale o con il disagio psicologico e sociale. E questo perché, al netto di ciò che comporta la valutazione dell’imputabilità, esistono comportamenti che, pur non essendo correlati a malattie vere e proprie, rientrano in funzionamenti ad altissimo tasso di problematicità.

A livello personale hai dichiarato spesso di amare Quentin di Tarantino nel cinema e Charles Bukowski in letteratura. Che cosa ti appassiona di più di questi due grandi artisti?

Di Charles Bukowski il fatto di essere riuscito ad appassionare il mondo al “brutto sporco e cattivo”, mi piace chi racconta gli “eccessi” al punto di arrivare, secondo me, quasi a normalizzarli. Il merito di Bukowski è quello di aiutarci a comprendere ciò che non vogliamo vedere, quello su cui odiamo posare lo sguardo, quello che alla fine, almeno in parte, concorre comunque a determinare la realtà. Quentin Tarantino è un genio e mi piace perché nei suoi film riesce a integrare la “follia” con omaggi più o meno manifesti a grandi registi del passato, sceglie colonne sonore da dieci e lode e rappresenta tutta la gamma delle emozioni umane usando un linguaggio e uno stile unici. Pensa a Pulp Fiction, il twist surreale di Mia Wallace e Vincent Vega e il dialogo sul silenzio. Ecco, in quel dialogo c’è quanto di più vero sul tema del silenzio, che ancora oggi (nessuno lo dice apertamente) è una delle situazioni più complesse da sostenere in qualunque tipologia di situazione sociale.

Per concludere, avendo a che fare ogni giorno con “il male”, che cosa ti spaventa di più?

Il male stesso ed è il motivo per cui non smetterò mai di cercare di sviscerarlo, di provare a comprenderlo, di autoptizzarlo metaforicamente. È il mio modo di esorcizzare la paura, attraverso la conoscenza e l’osservazione.