La legge regionale sul fine vita in Veneto, promossa dal governatore Luca Zaia, ieri non è passata per un solo voto: quello di una consigliera del Pd, Anna Maria Bigon, che si è astenuta. L’autolesionismo del Partito Democratico è imbattibile. Roba da far diventare Tafazzi, l’omino che si percuoteva le parti intime, un abile stratega. A un punto tale da oscurare le magagne degli avversari, e finire in bocca al leone (non necessariamente sconfitto, come vedremo), lo Zaia dalle mille pensate. Il testo proveniva da una legge di iniziativa popolare, con quasi 10 mila firme raccolte dall’Associazione Luca Coscioni, ovvero da Marco Cappato e altri ex radicali che sul suicidio medicalmente assistito lottano da anni ricorrendo alla disobbedienza civile, vale a dire aiutando i malati terminali a staccare la spina in Svizzera, a prezzo di denunce e processi. Una sentenza del 2019 della Corte Costituzionale, la 242, ha sopperito di fatto alla mancanza di una legislazione in merito del parlamento, rendendo lecita in Italia l’assistenza medica alla morte volontaria per chi dipende da trattamenti di sostegno vitale. La norma veneta avrebbe regolamentato i tempi, ma l’aspetto politico decisivo è che avrebbe reso la Regione Veneto, governata stabilmente dal centrodestra, la prima in Italia a facilitarne, per così dire, l’attuazione.

La conta in aula sui primi due articoli è finita con 25 favorevoli, 22 contrari, 3 astenuti e 1 assente. Ovvio, previsto e risaputo che Fratelli d’Italia e Forza Italia avrebbe votato contro, meno facile da capire non se, ma quanto si sarebbe diviso il gruppo della Lega, fra leghisti di stretta osservanza e “zaiani”: alla fine, pare che anche fra costoro ci siano stati dei “traditori”. Più imprevedibile (ma imprevedibile sul serio?) era che dal Pd si staccasse un componente del gruppo. Ma non uscendo dal consiglio regionale, cosa che avrebbe ristretto il quorum e probabilmente fatto passare i due articoli, ma volendo manifestare il proprio distacco, con un’astensione che vale, chiaramente, come un no. A marcare la distanza dalla quasi totalità del proprio partito, in assemblea, è stata Anna Maria Bigon. Avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, ex sindaco di Povegliano Veronese per due mandati (2066-2016), la Bigon è cattolica. Appellandosi al diritto, effettivamente previsto nello statuto Pd, di votare secondo coscienza sui temi etici, ha in sostanza dato voce a quella parte dei Democratici che provengono dalla vecchia Margherita, alias Partito Popolare, alias Democrazia Cristiana. La fusione fra l’anima ex dc e l’anima ex Ds-Pds-Pci, nel Partito Democratico, incontra sempre lo scoglio negli ambiti in cui le convinzioni di origine religiosa riproducono inevitabilmente la divaricazione tra laici e, appunto, cattolici. Ci ha provato, Alessandro Zan, il politico padovano simbolo delle lotte lgbtq+, a farle cambiare idea in nome dell’unità, per conto della segretaria nazionale Elly Schlein. Ma non c’è stato niente da fare. I cattolici rappresentano una categoria trasversale ai fronti partitici, che tuttavia crea più problemi nelle file del Pd (specie se a capo c’è superlaica come la Schlein), perché è qui che le pecorelle del Signore a fatica convivono con gli eredi di una tradizione, sul piano ideologico, diametralmente opposta.

Giocoforza che quelli della Coscioni incolpino la frondista piddina, anziché i contrari in una dilaniata Lega: è il suo siluro, che brucia. Ma per capire davvero la manovra politica sottostante al voto in Veneto di ieri, finito sulle prime pagine dei giornali odierni, bisogna passare al campo dove realmente si conducono i giochi, a Venezia, cioè il centrodestra. La premessa da cui partire è rispondere alla seguente domanda: perché mai un Luca Zaia ossessivamente prudente, che ha come metodo scientifico condurre solo e soltanto battaglie che sa di poter vincere, è andato a ficcarsi in un ginepraio simile, su un argomento che sapeva benissimo avrebbe spaccato la sua maggioranza, e in particolare il suo partito? Per due ragioni, una conseguente all’altra. La prima è che Zaia ha sempre delineato di sé un profilo più personale, più autonomo, su tematiche in cui poter risaltare da politico moderato, di centro, e con una sensibilità liberale, “moderna”, differenziandosi dall’identità profonda della Lega, più di destra, e sostanzialmente cattolica (ma mai clericale: si ricordino gli strali di Bossi contro la Chiesa, e lo sbandierare le fede da parte di Salvini senza mai appiattirsi sul papato, tanto meno quello di Bergoglio, considerato un pontefice di “sinistra”). È anche così che Zaia ha accumulato un consenso vastissimo e, logicamente, sedimentato ben oltre il recinto del centrodestra: proponendosi come l’antitesi delle estreme.

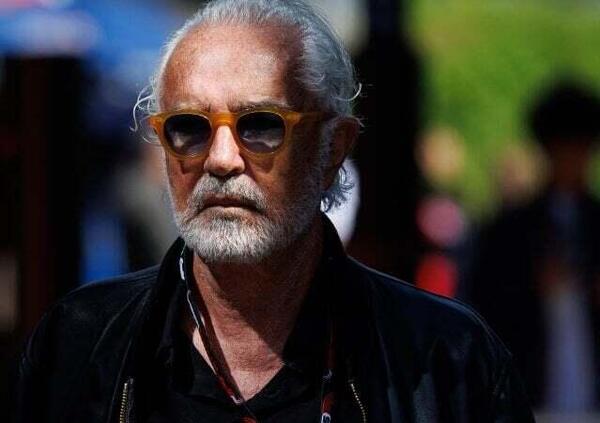

La seconda ragione per cui Zaia si è fatto impallinare dagli “ipocriti”, come li ha chiamati sul Corriere della Sera, discende dalla prima, ma guarda al futuro: essendo nel mirino degli alleati, e in particolare di Fratelli d’Italia, la sua ricandidatura nel 2025 (che sarebbe non il suo terzo mandato, ma il quarto, per effetto di una leggina regionale del 2012), con questa operazione apparentemente rischiosissima e suicida il governatore più amato d’Italia ha creato un precedente, per giustificare una sua eventuale corsa senza il partito della Meloni, e magari pure con l’appoggio del Pd. Quest’ultimo, infatti, ha un’ipotetica chance di superare il proprio stato di eterno sconfitto, in Veneto, solo se prendesse forma una specie di Grande Centro che dividesse il fronte nemico. Zaia, dunque, era perfettamente consapevole che il suo partito sarebbe imploso, e con tutta probabilità che sarebbe andata così anche nel Pd. Ora può uscirsene sostenendo che il fine vita ha messo a dura prova entrambi gli schieramenti, per effetto di una “libertà di coscienza” sulla quale può far agevolmente leva anche Matteo Salvini per non dar formale soddisfazione a Fd’I (e al nemico giurato Flavio Tosi, diventato il deus ex machina veneto di Forza Italia). Ma contemporaneamente, per l’avvenire il Doge può mettere agli atti che esclusivamente lui è il più trasversale del bigoncio. E che da lui si deve passare per l’unica alternativa spendibile all’assalto della destra (e non della sinistra, figurarsi) al trono del Veneto. Una sconfitta, insomma, quella di ieri, che paradossalmente può rafforzare la sua centralità, e può tornare utile anche al Carroccio e a Salvini per arginare il montante appetito dell’alleata-rivale Giorgia Meloni sulle Regioni ed enti locali in mano alla Lega.