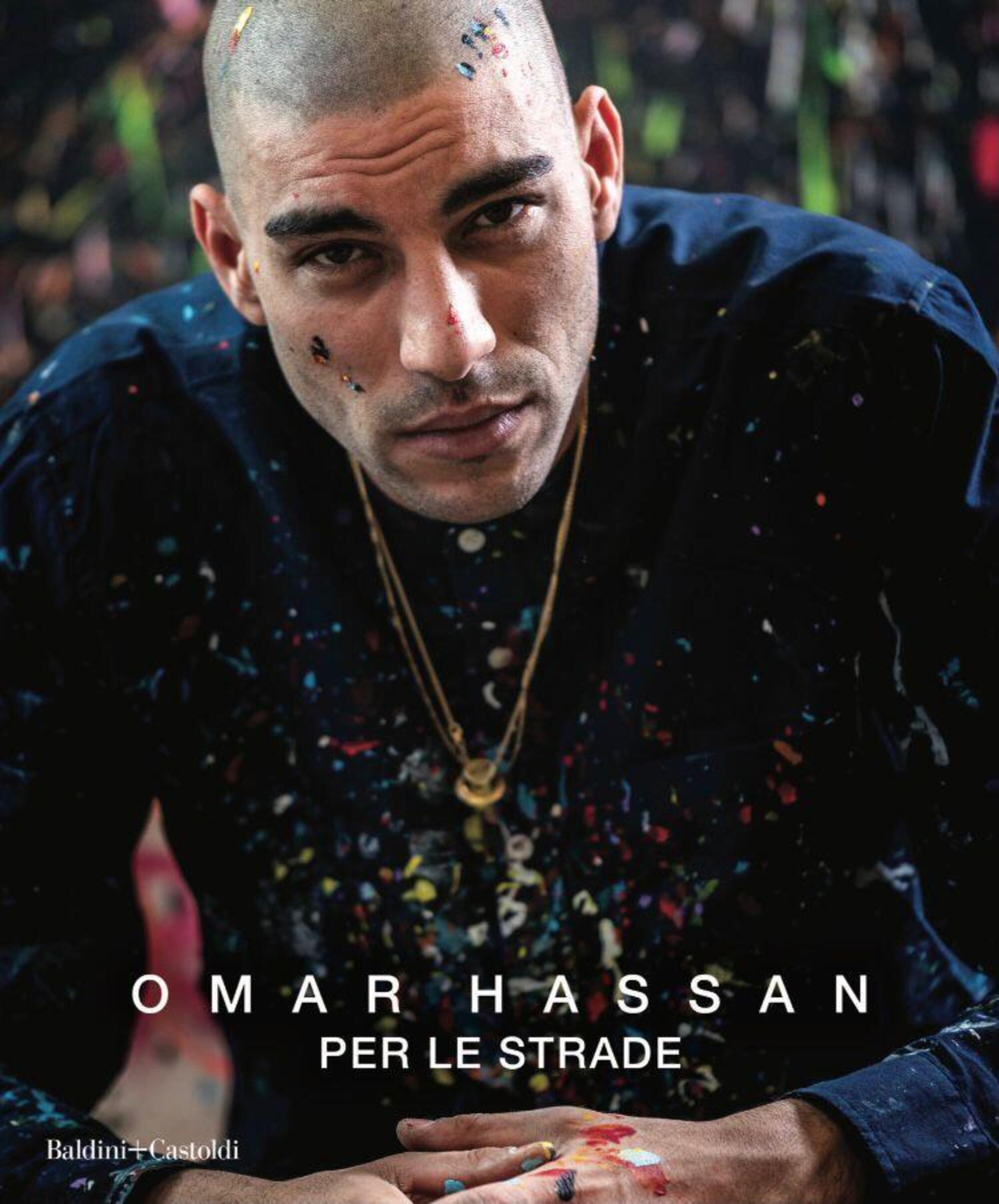

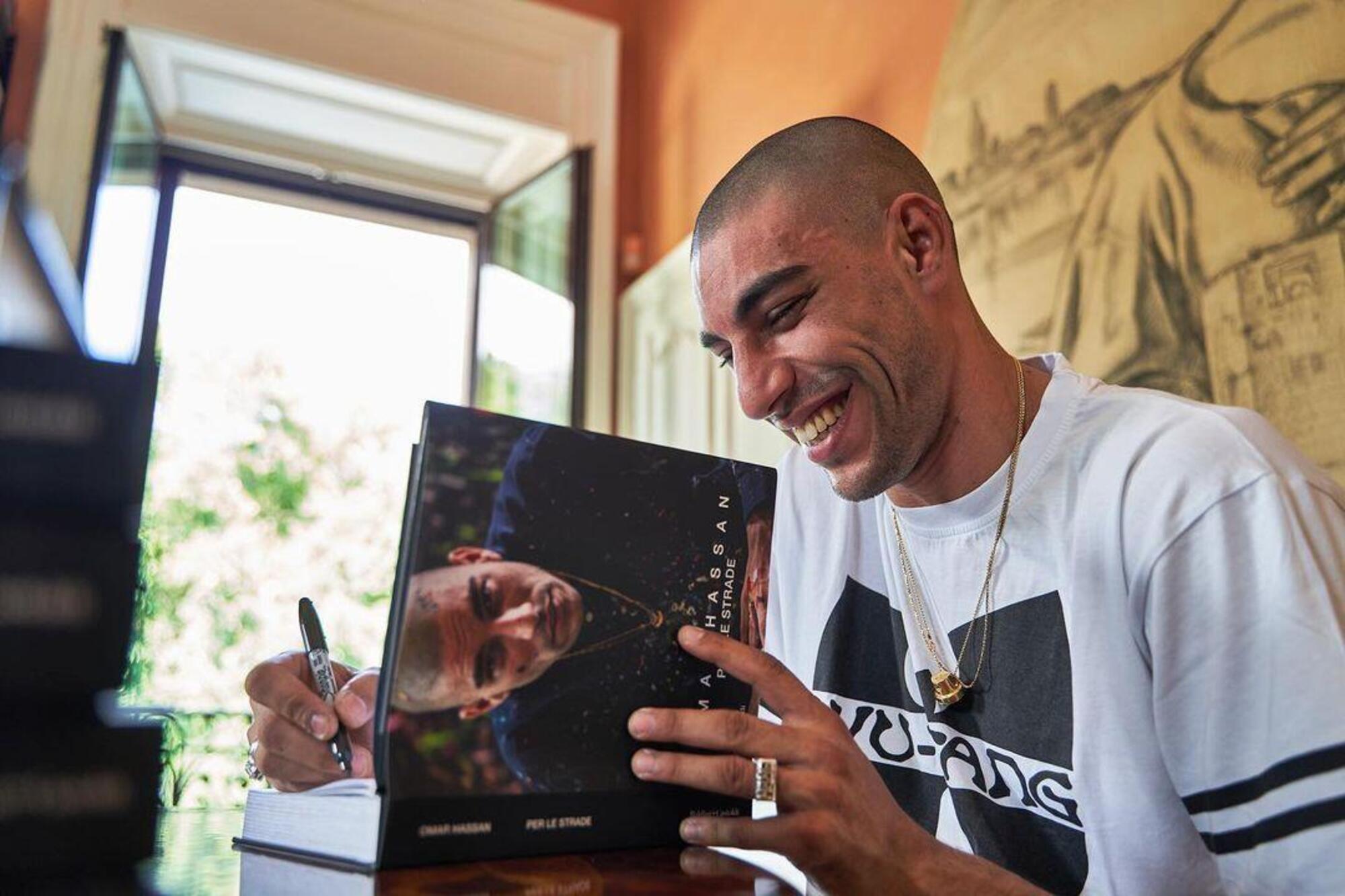

«In Italia ci sono troppi opinionisti, ma in pochi fanno davvero qualcosa». Omar Hassan è uno che non le manda a dire, così come non dà tregua alle tele su cui dipinge. Anzi, da qualche anno le prende proprio a pugni. Ma non travisate, non stiamo parlando di un violento o uno sbruffone, ma di un ragazzo cresciuto in un quartiere popolare di Milano che, dopo aver abbandonato la boxe a causa del diabete, in pochi anni e grazie al talento e al carattere ha conquistato le più prestigiose gallerie del mondo e i clienti più facoltosi. A 34 anni, partito da Lambrate, è arrivato a vendere opere a Sharon Stone e Spike Lee, era quindi già il momento di un’autobiografia. Si intitola, non a caso, “Per le strade” (Baldini+Castoldi) e contiene undici racconti simbolo della sua esistenza finora, arricchiti dai disegni, i bozzetti e gli appunti più intimi e può contare su ben tre prefazioni: una audio del rapper Mondomarcio, una scritta dell’attore Marco D’Amore e una illustrata dell’artista Raba. Più che un libro, un vero e proprio “oggetto d’arte” come lo definisce lui stesso. Abbiamo provato a conoscerlo meglio, in vista della presentazione di oggi, che si terrà alle 18.30 presso il BistrotAprés-coup in via Privata della Braida, Porta Romana, Milano e alla quale interverranno anche il direttore di Mow, Moreno Pisto, e la giornalista di Repubblica, Annarita Briganti.

Omar, il tuo libro si intitola “Per le strade”. Cosa ha insegnato a te la strada?

Il titolo ha un doppio significato. Sia un moto per luogo che una dedica. Io ci sono cresciuto in un quartiere popolare, a Lambrate, e avevo gli amici a Pioltello altro quartiere popolare, quindi questo titolo racchiude l’inizio e le mie origini che ancora mantengo. Mi divido tra Milano e Miami, ma la base rimane a Lambrate. È un libro che ho scritto vomitando quello che avevo dentro, per cui mi trovate nudo e crudo.

Come mai questo attaccamento alle radici?

Ho i miei genitori a Lambrate e, nonostante viaggi molto, il tempo che mi rimane preferisco passarlo con loro. Poi ho avuto la fortuna di entrare in grandissimi mondi, in America soprattutto, e questo ritorno mi tiene con i piedi per terra. Tutti i grandi artisti che ho conosciuto mi hanno sempre dimostrato di voler mantenere questo lato di umiltà. Oggi tutti se la cantano e se la suonano senza avere contenuti, credo però sia importante non dimenticarsi da dove parti.

Hai dichiarato: «Il gesto pittorico del pugno fa più rumore rispetto alla ricerca che mando avanti da sempre». Spiegaci in cosa consiste questa ricerca?

Tutta la mia ricerca gira intorno all’ossessione nel voler tracciare il tempo, che è una costante che ci sentiamo passare addosso ma non possiamo vedere. Un po’ come il suono di Kandinskij. Io rappresento il tempo con uno spruzzo e un pallino che cola, che era la base dei miei lavori che sono arrivati a essere anche la copertina de Lettura del Corriere nel 2016. I pugni sono arrivati nel 2015 a Londra, ma ero là grazie ai lavori precedenti e alle sculture. Con i pugni sulla tela ho inserito anche il concetto sportivo della boxe in una ricerca artistica, con un messaggio che ha ampliato il pubblico oltre ai soli appassionati di arte.

Hai iniziato con i graffiti?

Non erano veri e propri graffiti. Ricordo che uno dei miei più cari amici un giorno mi diede una bomboletta, perché mi vedeva sempre disegnare su carta in particolare donne tatuate per perfezionare i dettagli, e quando provai fu come una droga, non mi sono più fermato.

Rispetto ai graffitari hai dimostrato fin da subito di essere già più consapevole, visto che già allora dicevi: “Per queste cose ci dovessero pagare, non denunciare”.

Mi sono sempre chiesto perché dovessi dipingere con l’ansia di essere denunciato, arrestato o picchiato. Facevamo cose bellissime in posti schifosi, per cui ripetevo ai miei amici: «Oh ragazzi, ma che ansia, ci dovrebbero pagare per fare questa roba». Mi sembra il minimo.

Milano è cambiata rispetto a quegli anni?

Si è evoluta tantissimo a livello strutturale. Viaggiando molto, è la città italiana più internazionale e organizzata che abbiamo. L’unica cosa è la mentalità italiana a essere diffidente al nuovo. Siamo molto moralisti, ma i fatti sono veramente miseri. Seguiamo una moda social, senza credere davvero in quello che facciamo. Si parla di un argomento per cinque giorni giusto per avere i like e poi non si fa abbastanza per lavorare in quel senso. È un difetto tutto italiano.

Mancano dei veri movimenti artistici?

Dovremmo smetterla di essere un paese di opinionisti senza fare nulla. Bisogna cominciare a lavorare su qualcosa. Siamo tutti giudici, ma nessuno si muove. Banalizzando per il calcio, a parte quei due esperti, tutti gli altri sono solo opinionisti. Al massimo posso ascoltare degli ex sportivi. Così uno come Mario Balotelli un giorno è Dio e un altro solo un povero negro. Ma in Italia su ogni argomento e professione tutti “opinionano” senza capirci granché. I critici li invito sempre a guardare l’ultima scena di Ratatouille.

La boxe a 14 anni, il diabete, l’addio al ring a 19. Cosa ha rappresentato per te quel momento?

Ho il diabete da quando ho 7 anni, solo che essendo allievo di Ottavio Tazzi, il maestro dei maestri di boxe, speravo sempre di riuscire ad andare avanti. Poi le competizioni richiedono visite specifiche che io, solo a livello di regole, non ho più potuto superare. Ma non ho mai avuto problemi. Per questo dico spesso che sarebbe stato più facile smettere se le avessi prese, ma invece menavo tutti. Quindi un po’ ci ho sofferto. Anche se l’arte già veniva prima, forse però in quel momento è arrivata la presa di coscienza. Ho sempre preferito dipingere che fare a cazzotti.

Però in qualche modo la boxe è stata utile anche per affermarti come artista.

Si rimane sempre pugili, è una filosofia di vita. I pugili sono persone con etica ed educazione altissimi. Non c’entrano nulla con i casi di cronaca che si leggono e spesso si parla di “pugili” o “arti marziali” per gente che ha fatto qualche settimana di palestra. Ma chi pratica sport da combattimento lotta contro i propri limiti. Non c’è odio verso l’avversario, solo voglia di superare se stesso, come poi ci accade ogni giorno nella vita.

E quando leggi di certi fatti, come quello di Willy a Roma pestato a morte dai fratelli Bianchi, cosa provi?

Chi compie quelle violenze non sa nulla di codici sportivi e di etica. Non sono persone. Non mi sono mai esposto, perché penso che certa gente non meriti la perdita del nostro tempo. Nessun atleta sportivo vero è un provocatore. Nessuno! Tantomeno vigliacco nel colpire una persona che è ancora a terra. Chi si comporta così viene escluso da ogni palestra del mondo. Le mele marce ci sono, però vanno via dopo tre mesi. “Nonno Tazzi” sai quanti ne ha cacciati perché pensavano solo di fare a pugni fuori la discoteca? Basta metterli 25 minuti a fare flessioni e scappano. Il pugilato è un lavoro per uomini veri, c’è da sudare.

Tu sei nato in Italia, da padre egiziano e mamma italiana. Ultimamente Khaby Lame, il tiktoker dei record, non avendo la cittadinanza dopo 20 anni che vive in Italia, ha detto di non viverla come un problema. Prendo lui come simbolo, ma ci sono tantissimi altri giovani nelle sue condizioni. Tu come la pensi?

Non sono esperto in cavilli burocratici, però ho letto che ha dichiarato: «Non mi serve un pezzo di carta per sentirmi italiano”. Sono d’accordo. Io sono nato in Italia, però mi sento cittadino del mondo. Dovremmo capirlo che lo siamo tutti. Poi ci diamo una location a livello burocratico. Ho il visto americano, sono nato in Italia, ho il papà egiziano e quindi? Sarebbe ora di smetterla di stupirsi se a scuola nostro figlio è “l’unico italiano”, perché in realtà anche gli altri che sono qui da anni lo sono. A Londra questa consapevolezza c’è già da 30 anni.

Una tua opera è stata acquistata da Spike Lee, un artista simbolo anche per la sua lotta per i diritti. Ma che ti ha detto quando vi siete incontrati?

Era già il mio idolo e quando me lo sono ritrovato davanti che mi faceva i complimenti e ha acquistato un’opera è stato il massimo per il mio lavoro. Ricordo solo “great work, man” e poi non ho più capito nulla dall’emozione.

Il tuo libro è composto da 300 pagine: undici racconti molto personali. Se dovessi sceglierne una adatta al periodo che stiamo vivendo, su quale ti concentreresti?

Sicuramente quella che racconta il legame con il mio maestro Ottavio Tazzi, una esperienza incredibile. Soprattutto perché è sempre più complicato trovare queste persone, dei veri maestri che sempre più vengono a mancare. È complicato avere maestri di vita, persone che si dedicano anima e corpo ai ragazzi e alla loro formazione. Sono fondamentali, perché tutto parte dall’educazione e spesso i genitori non bastano. Bisogna avere la fortuna di trovare quelli giusti, come Ottavio Tazzi.

Hai solo 34 anni. Qual è il tuo prossimo sogno da estrarre dal cassetto?

Vorrei fare una grandissima mostra al Moma di New York. Prima o poi lo acchiappiamo, con le buone o con le cattive.