Il rischio del compiacimento è sempre lì dietro l’angolo, anche nei momenti più angoscianti. Su come vivere un disagio, un dolore, sia medaglia da esibire esiste tutta una letteratura, non serve certo che sia qui io a sottolinearlo. Compiacere e compatire, del resto, si assomigliano molto, come parole, e farsi compatire temo sia il solo scopo di chi si compiace del proprio disagio e del proprio dolore nello stare al mondo. C’è chi ne ha fatto la propria poetica, chi la propria professione, e faccio questa distinzione, poetica appunto, solo perché chi si sforza di farne poetica almeno ha tentato una elaborazione di qualcosa comunque non esattamente edificante, mentre chi punta tutto sul farne un mestiere neanche ci ha provato, magari per assenza di talento, di voglia o forse solo di capacità. Comunque, per la presenza di chi solo su questo terreno si muove, appunto compiaciuto del proprio compiacimento, ho sempre guardato con sospetto, se non addirittura con avversione, questa tendenza a far del proprio malessere un manifesto, immagino perdendomi tutta una serie di opportunità.

Sono stato vago, fin qui, nebuloso, o forse annebbiato, vallo a sapere, ma pur riconoscendo a Robert Smith e ai The Cure un valore assoluto in quello che è l’ampio (giuro che mentre scrivevo, vedi il subconscio, ho digitato empio invece che ampio) mondo del rock, ho sempre fatico a fare i conti con la loro musica, leggete questa come una confessione, più per una questione esistenziale che strettamente musicale. Del resto, quando ero giovane, forse giovanissimo, lì in Piazza Cavour, in Ancona, bivaccavo più sul lato dei punk che su quella dei dark, con tutte le variabili del caso, guai a chi mi toccava i The Cult, per qualche tempo ho anche vagheggiato di farmi i capelli lisci come Ian Asbury, povero cucciolo che non ero altro, per dire, i mettallari, invece, altre comunità di paria cittadini, collocati anche fisicamente in altra parte della città, sotto la Galleria Dorica, a poche centinaia di metri da noi, comunque reietti tanto quanto noi. Il fatto che poi ci si ritrovasse tutti negli stessi locali, agli stessi rari concerti era solo una casualità, o la conseguenza di vivere in provincia, il cogli l’attimo eletto a ragion d’essere, io comunque punk in borghese, mai avuto creste, catene al collo o spille infilate da qualche parte, e i miei capelli lunghi fin quasi al culo semmai più ascrivibile alla comunità dei devoti a Eddie, il mostro degli Iron Maiden ai tempi molto presente su giubbotti di jeans dei metallari, complici quelle toppe giganti e molto fighe che ne caratterizzavano prevalentemente il vestiario. Anche perché, diciamola tutta, i look spesso si confondevano, almeno nella nostra rilettura provinciale, e poteva capitare di vedere un adorante del garage, che so, dei Fuzzotones, che proprio in quegli anni verranno a suonare a pochi passai da noi, al Rockade dalle parti di Osimo, vestito come un fan dei Sister of Mercy, o un appassionato dei Waterboys, anche di quelli prima maniera, non ancora influenzati dal folk irlandese, sparare da uno walkman le tracce dei Fugazi, che ne potevamo sapere noi dello staight edge. Tornando però all’autocompiacimento del proprio disagio nello stare al mondo, e del proprio dolore per lo stare al mondo, colpa mia, sono sempre stato piuttosto reticente a fare i conti con chi mi si mostrava così palesemente senza pelle, trincerato dietro quella forma di burbera introspezione cresciuta al suono distorto e melodicamente rozzo di Grant Hart e Bob Mould, a ognuno il suo.

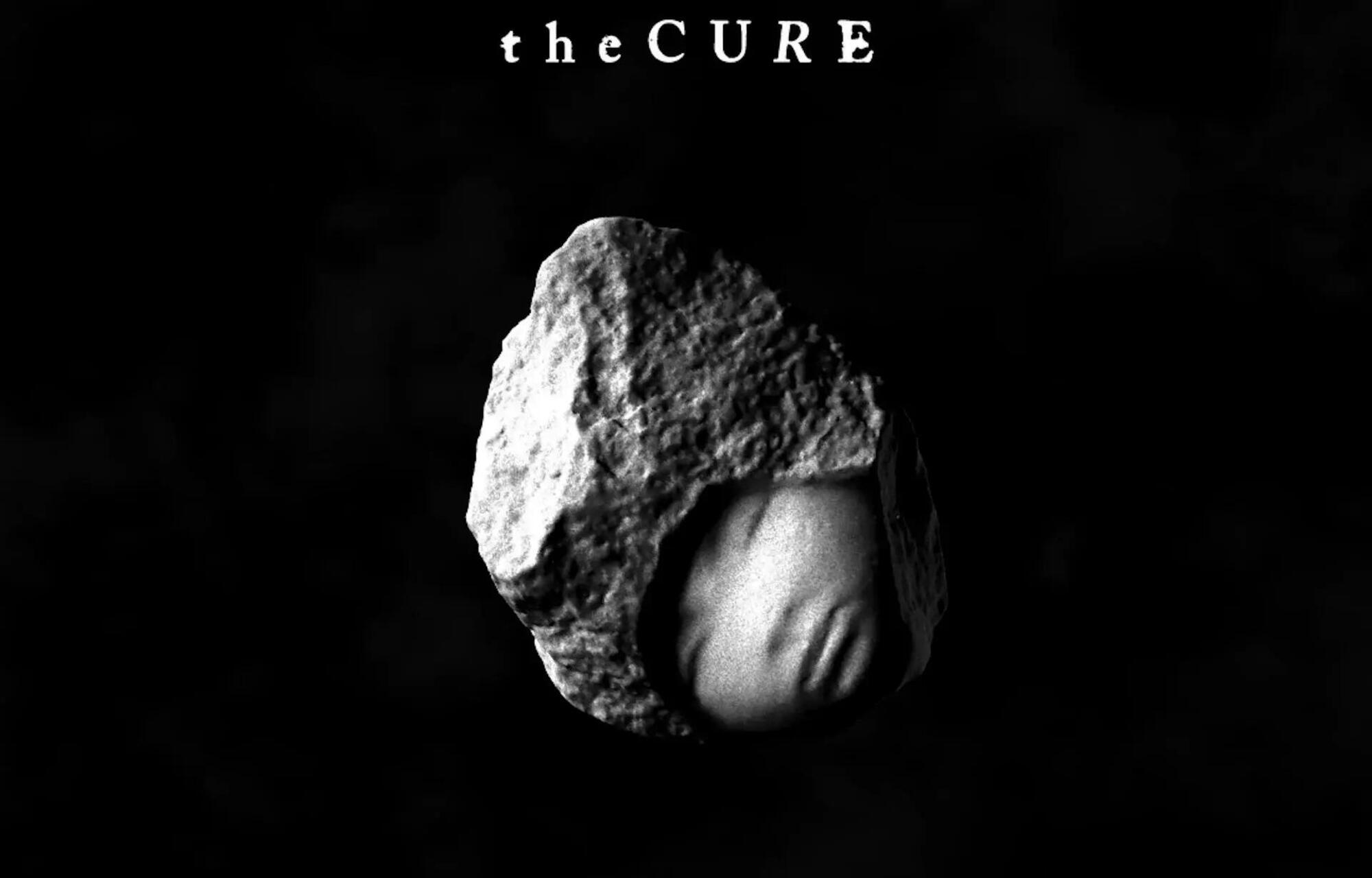

Ho fatto una lunga intro, si direbbe se queste fossero note e non parole scritte, e se questo fosse un album e non qualcosa di ascrivibile al mondo del giornalismo musicale, mica per caso tendo convenzionalmente a chiamarli pezzi, ho fatto una lunga intro perché a cinquantacinque anni suonati, tanti ne ho, dover ammettere di aver preso una palese cantonata è faccenda complicata, che pretende un minimo d’enfasi, e appunto di compiacimento. Songs of a lost world, credo che il tempo di fare giri larghi e slabbrati sia giunto al termine, è una delle massime opere d’arte che questo nuovo millennio ci abbia messo a disposizione. Perché, a discapito di quel presentarsi di fronte al microfono vestito da vecchia zia, sembra che scrivere dei Cure e non sottolineare come Robert Smith somigli a una vecchia zia sia impossibile, l’ho fatto, passo oltre, l’arte di Smith e soci è lancinante, capace di rendere per simulazione quel disagio e quel dolore che oggi più che mai sono la cifra di questi tempi apocalittici e malandati. Dark, non a caso, è il futuro per come se lo immaginavano quegli autori illuminati che sono stati i cyberpunk, capaci come mai la fantascienza prima di indovinare tutti i nodi della contemporaneità, Rendere la nostalgia, il lutto, il senso di angoscia dovuto all’assenza, quindi a un vuoto che è letteralmente incolmabile, la pioggia costante, a tratti tempesta a tratti spleen, a amalgamare il tutto, disagio e dolore elevati all’ennesima potenza, esplosione e implosione, provateci voi anche solo a concepire un luogo, sonoro e immaginifico, dove entrambe trovano asilo. Essere partito dal passato, un passato lontano, quasi difficile per me da ricostruire nella memoria tanto mi sento diverso da quel me stesso lì, è un esercizio di stile necessario, perché il suono dei The Cure, ho detto che non mi ci sono mai immerso, ma ovviamente non è credibile questo mio dire, per questioni di anagrafe e di mestiere, il suono dei The Cure è quel suono dei The Cure lì, invecchiato, certo, maturo, sinceramente rassegnato a fare i conti con una realtà in decadenza, mai però vittima del disincanto, questo il punto, dolente, ferito, nostalgico, ma mai vittima del disincanto.