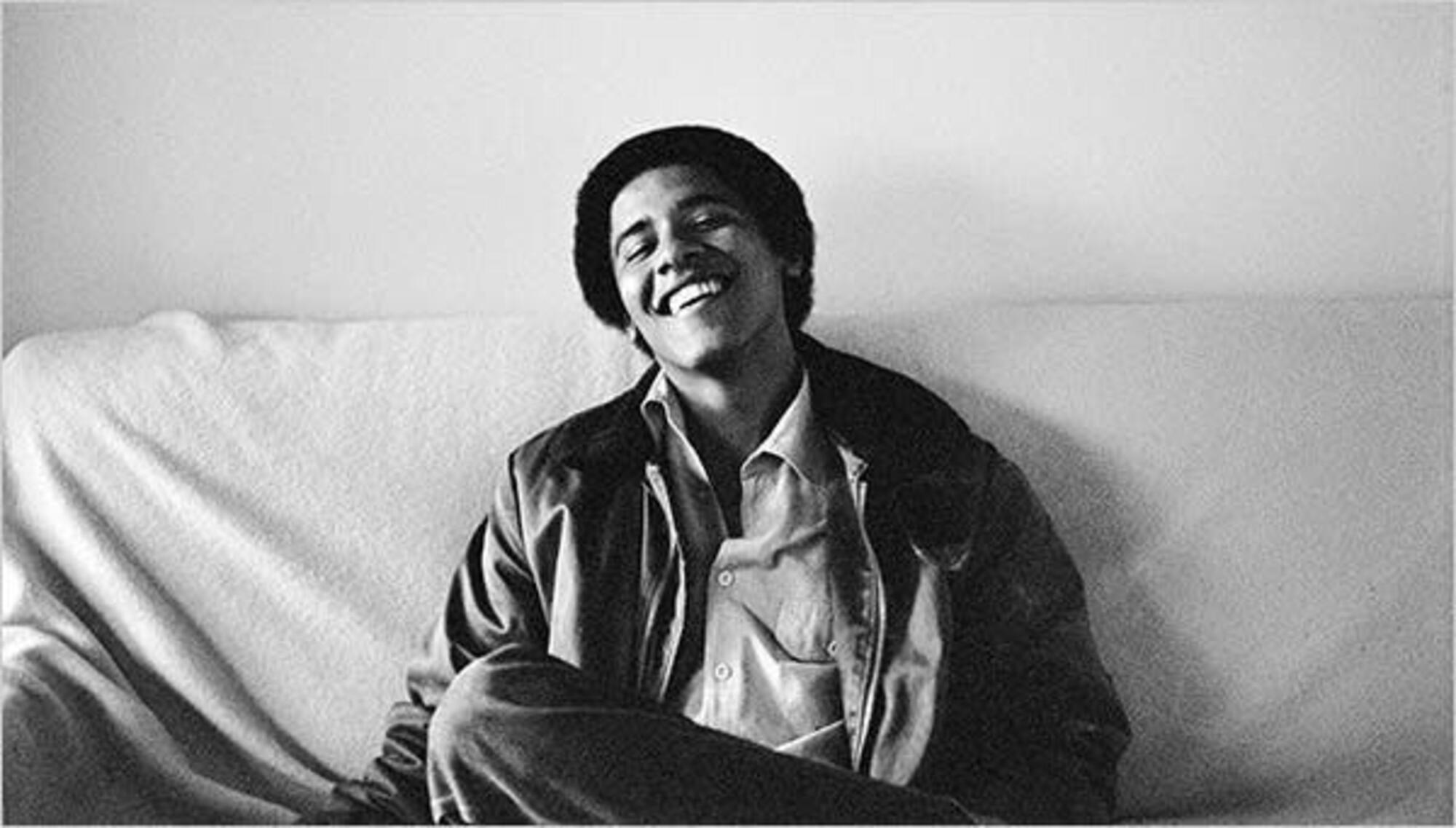

Una terra promessa va letto così, con passo hawaiano. Lentamente, ciondolando, come fa lui.

Che è difficile da credere, anche solo da immaginare, conoscendo la storia e i sacrifici di un afroamericano diventato il primo nero ad essere eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Come fa uno così, uno come lui, a camminare con passo hawaiano?

Barack Obama deve correre, per definizione. Deve andare sempre più veloce di tutti gli altri. Dovrebbe essere scritta così la sua biografia, restituendoci il ritratto di un politico dal sangue spartano, dall’indole instancabile e dal sentiero chiaro.

Eppure in 800 pagine di storia, Obama spartano non lo è mai. È un politico, fin da prima di rendersene conto, è insopportabile - nella sua lucidità, nel suo egocentrismo, nella visione di un futuro in cui i conti non tornano mai - ma non sa correre.

Il punto è che Obama scrive come parla. E tutti sappiamo come parla quello lì, quello che grazie ai palchi di tutto il paese è diventato presidente degli Stati Uniti. Convince, incanta, e lascia sempre un po’ storditi. E nella scrittura è uguale, prolisso (così tanto da dedicare quattro pagine fittissime di nomi solo per i ringraziamenti), emotivo e poi tecnico, umano e istituzionale. Tutto insieme, tutto importante. Non si riesce a saltare una riga, di quest’ultima fatica americana, e allo stesso tempo si vorrebbe correre alla fine.

Eccolo allora, il passo hawaiano. Non si può accelerare, altrimenti si finirebbe per inciampare nei buchi di una storia troppo complicata per essere letta saltando qua e là (come piace fare a me, disgraziata) ma si deve avere pazienza.

La stessa che ha avuto lui, Barack Obama, nel raccontarsi. Che oggi tutti parlano delle copie vendute di questo libro attesissimo, delle crudeli pagelle fatte ai politi europei, di Sarkozy descritto come un "gallo nano", ma nessuno parla davvero di lui.

“Il mondo è complicato, Bar. Ed è questo a renderlo interessante” gli diceva sua madre, preparando l’Obama bambino alla giungla di un mondo che ancora non conosceva. D’altronde a separarli dai disordini degli Stati Uniti c’era la vastità dell’oceano, e alle Hawaii il tormento politico toccava sua madre solo nel privato.

Lei che leggeva i poeti beat, gli esistenzialisti francesi, lei che una volta puntò il dito contro suo figlio (dopo aver scoperto che a scuola bullizzava un bambino) e gli disse: “Che tipo di persona vuoi essere?”.

Non lo sapeva, Barack Obama, confuso “dall’avere radici ovunque e in nessun luogo”. A tratti sembra che non sappia ancora.

Che poi, esiste forse una definizione più azzeccata dell’America di questa qui?

Ci mette 800 pagine a descriversi, cominciando con il ragazzo disinteressato alla politica, passando alla curiosità intellettuale per fare colpo sulle ragazze, finendo per trasformarsi in un uomo capace di diventare immune dalle “formule rivoluzionarie sottoscritte da un sacco di gente di sinistra agli arbori dell’era Reagan”.

Come? Con l’autocritica più feroce. Il sapersi mettere in discussione, in ogni pagina di una vita capace di svuotarti, anche solo leggendola. E quando non ce la faceva da solo a mettersi davanti allo specchio, a fare i conti con il proprio strato di egocentrismo politico e umano, allora ci pensava Michelle.

“Ti sei mai accorto che se esistono una strada complicata e una semplice tu prendi immancabilmente la prima?” Disse una volta, esasperata dal suo “non averne mai abbastanza”. Che è una costante, di questa biografia, ma anche dei suoi libri precedenti (tutti da leggere) e dei suoi discorsi da candidato prima e da presidente poi.

Insaziabile, nella sua scalata. Convinto di essere arrivato a una normalità, a una quotidianità, realmente felice di poter leggere “Che cosa aspettarsi quando si aspetta, con la penna in mano per sottolineare i passaggi più importanti” nell’attesa della nascita della sua primogenita Malia.

Ma niente, anche se non lo dice mai apertamente in ogni passo avanti si percepisce il tormento di non potersi fermare. A dirlo è, ancora una volta, Michelle.

Prima la candidatura, disastrosa, al Congresso, poi quella vincente al Senato e poi ancora, la più tremenda da sopportare per una famiglia che prova a trovare una propria tranquillità, quella a presidente degli Stati Uniti.

“È come se dovessi colmare un vuoto […] ecco perché non riesci mai a rallentare”.

Il passo hawaiano, correndo. Un ossimoro che in fondo non lo è, che mischia la capacità di sapersi prendere i tempi giusti, con la foga di un cambiamento che brucia da dentro. Fa schifo da spiegare, ma è totalizzante da leggere.

Ed è incredibile come, per ogni successo della sua vita, Obama tracci la linea dei propri errori: “Perché infliggere alla mia famiglia tutto questo? Era soltanto per una mia vanità? O forse c’era qualcosa di più oscuro, una pura fame, una cieca ambizione ammantata di spirito di servizio? O magari stavo cercando di dimostrare il mio valore a un padre che mi aveva abbandonato?”.

Che fatica, stargli dietro. Nonostante la linearità della storia, nonostante la chiarezza del racconto. Lui ti confonde, con fare politicante, mettendo insieme le ambizioni, le debolezze, l’amore, i risvolti di un'esistenza straordinaria e le banalità di una vita che potrebbe essere quella di chiunque.

Il passaggio della morte della madre, ad esempio, è straordinariamente “niente di che”. Lei sta male, ha un tumore, lui vorrebbe prendere un aereo per le Hawaii ma non arriva in tempo. La sorella lo chiama e gli dice “Mi dispiace caro. La mamma se n’è andata”. Così, solo questo.

La madre del primo presidente nero della storia degli Stati Uniti, a cui Barack deve tutto, muore e basta. In tre righe su 800 pagine.

C'è dell'Obama in questo, nel nascondere altrove il senso di quello che sarebbe troppo banale dire lì, a rimpolpare tre righe che devono rimanere solo tre. Di sua madre racconta quando parla di sé, l'ambizione mista a un vuoto senza forma, forse sua madre sta anche dentro quel passo lento, ciondolante, ma deciso.

E le 800 pagine di questa "Terra Promessa" proseguono nella ricerca continua di qualcosa, un di più, un segno da lasciare per sempre, un'idea di cambiamento che non basta mai.

Non è un caso che la fine del libro non coincida con la fine della presidenza, ma con il punto massimo della storia dell'Obama presidente: l'uccisione di Osama bin Laden. Nei ricordi sparsi dell'11 settembre che si uniscono a quelli di una missione fondamentale per un paese ferito.

Barack è solo un cittadino che non può dimenticare: "Sasha, di tre mesi, che dormiva appoggiata al mio petto, la sera, mentre, seduto al buio, guardavo le notizie alla televisione e cercavo di contattare gli amici di New York". Ma allo stesso è il capo di un paese che, con la stessa incredulità di quell'11 settembre, si rende conto di avercela fatta al grido di "Geronimo identificato". Enemy killed in Action, nemico ucciso nell'azione.

La vendetta, se di vendetta poi si parla davvero, è un sentimento più che un'azione. Ed è forse quello più complicato di tutti da decifrare: gioia e dolore, completezza e vuoto. Nella consapevolezza di aver fatto qualcosa di enorme, come sanare la ferita profondissima di un paese intero.

Ed è la degna conclusione della fenomenologia di un personaggio unico, pieno di contraddizioni, impossibile da contenere in un libro, in un film, in una presidenza durata otto anni.

Completezza e confusione. Giusto e sbagliato.

Tutto insieme, con la ferocia di chi dovrà fare i conti, sempre, con un "vuoto da dover colmare". Anche dopo essersi seduto nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Perché in quel vuoto, alla fine, c'è custodita proprio la sua grandezza.