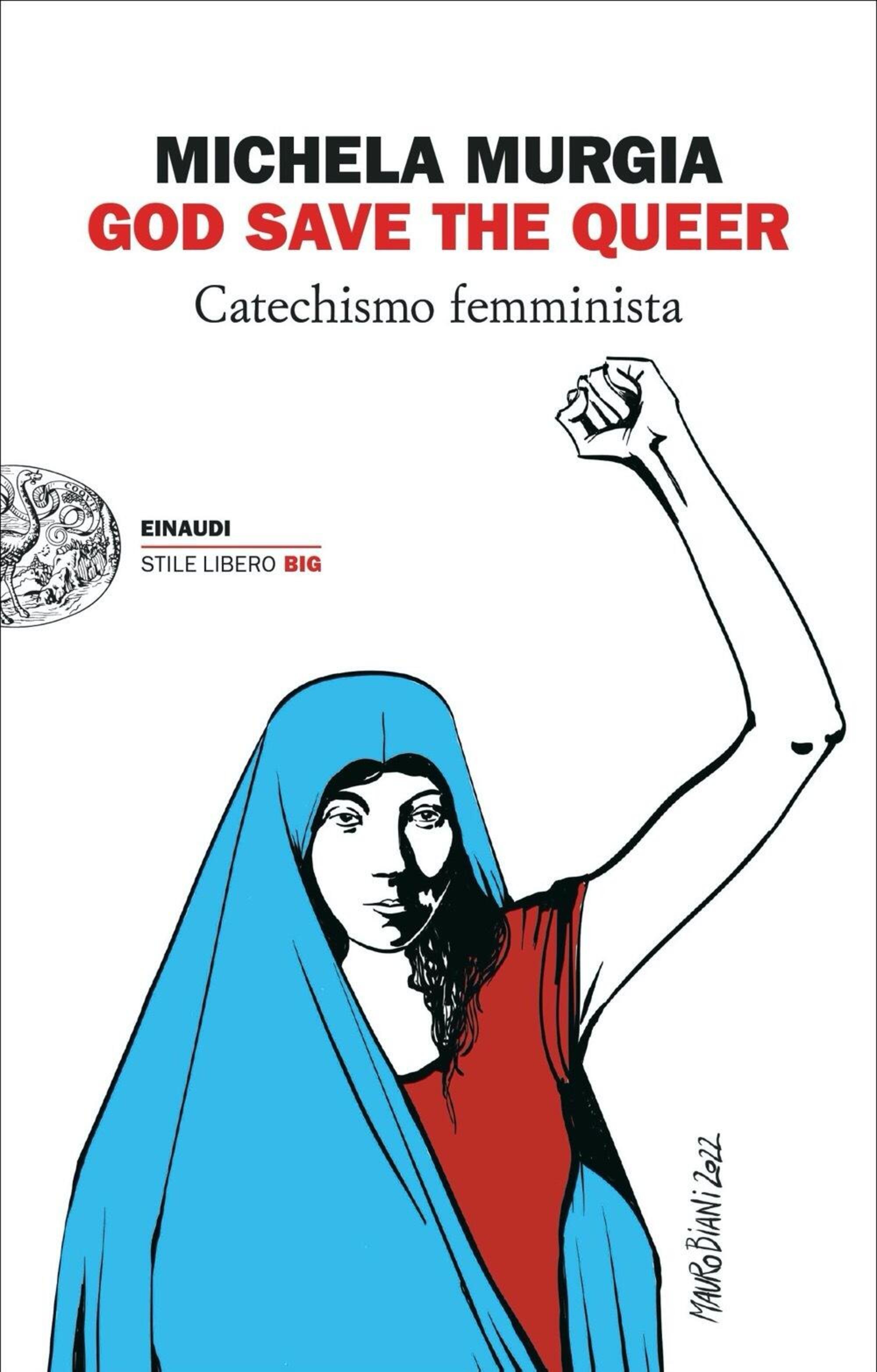

In principio era la parola queer. Peccato che ci sia ben poco di queer nell’ultimo libro di Michela Murgia God save the Queer (Einaudi), almeno riferendosi alla visione di una delle prime teoriche della queerness, la filosofa Judith Butler. Sono passati più di trent’anni dalla lezione di Gender troubles, la pietra miliare che ha rotto il concetto di binarismo di genere e sessualità. Eppure Murgia presenta questo concetto ancora come rivoluzionario, ma il suo è uno stereotipo anacronistico. Un occhio educato all’arte lo capisce già dalla scelta di copertina, con l’Annunciata di Antonello da Messina suturata al pugno chiuso delle rivoluzioni novecentesche: è provocatorio o ideologico mutilare un’opera celebre per essere «la man più bella che io conosca dell’arte» (Roberto Longhi) e «Madona col libro avanti» (Marco Boschini)? Ai posteri l’ardua sentenza.

Parlando del libro, ben prima della fatidica pagina 69 si rimpiange che non sia stato titolato con il suo sottotitolo «catechismo femminista». God save the Queer non è un saggio – contrariamente a quanto spiega nella postfazione la teologa Mariella Perroni -, ma un romanzo teologico, alla stregua degli scritti di José Saramago o dei capolavori di Fabrizio De André. Se Murgia, con una militanza in Azione Cattolica alle spalle, cerca il modo per «conciliare le proprie certezze spirituali con il dubbio di stare collaborando al mantenimento di un’istituzione maschilista plurimillenaria», nel libro prevale una lettura emotiva della fede, intesa cioè nei limiti della propria esperienza personale.

Alla base c’è il cosiddetto «approccio autoetnografico», cioè un metodo di ricerca che utilizza gli aspetti biografici per interpretare schemi più ampi, in questo caso il rapporto tra una fede intima e il cattolicesimo. Partendo dall’esperienza di fede personale, Murgia facilita la comprensione di aspetti poco digeribili, specialmente in materia dogmatica. Eppure, questa lettura resta personale e non può declinarsi nelle vite altrui, tanto quanto nessuno può essere forzato ad emozionarsi davanti a un’icona russa pagata 40mila lire. In The Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity la sociologa Amanda Coffey spiega come alla base del metodo etnografico vi sia il riconoscimento di un punto di vista soggettivo. Murgia lo utilizza, ma poi fa della sua esperienza soggettiva un’esperienza collettiva: il risultato è una versione monocorde del Vangelo, così come del catechismo, nella quale si proiettano le sue inquietudini piuttosto che un complesso rapporto con la Scrittura.

Così quello presentato come un catechismo femminista resta il vangelo secondo Murgia, dove i testi sacri, sedimentatisi nei secoli, non vengono rivisti alla luce dell’esegesi, ma addomesticati secondo principi logici straight, «dritti». Eppure, l’esegesi biblica, che l’autrice rigetta a proprio piacimento, è più queer di quanto s’immagini. Per esempio, quando lei menziona «l’unicità di Dio» puntualizza: «Il semplice atto di mettere nero su bianco questa frase mi crea disagio, perché “uno” è il numero della solitudine, la cifra di cose e persone che non sono in rapporto». In questo passaggio, la forzatura sta nel pensare che la Tradizione abbia nei secoli tramandato una rappresentazione monolitica di Dio, quando è vero il contrario. Nel Nuovo Testamento quell’unità di Dio non è causa del patriarcato, ma il luogo della Trinità stessa, da contrapporsi al «regno diviso in sé stesso che va in rovina» (Lc 11, 14.20), proprio di Satana. Ma per l’autrice, non è funzionale a rigettare la rappresentazione canonica della Trinità inscritta in un triangolo vecchio – giovane – colomba, che tanta devozione (non sempre devozionismo) ha instillato nei nostri nonni, figli a loro volta di un portato culturale differente.

Il pugno chiuso di Murgia contro il potere patriarcale è semplicemente puntato male, la sua decostruzione simbolica di Dio è semplicistica. Quando, a proposito dell’onnipotenza, scrive: «Il prefisso “omni”, che trasuda un’arroganza schiacciante, sottolinea ancora di più la debolezza umana, la espone fino all’osso. Perché abbiamo bisogno di sentirci dire che in quel tutto è compreso ciò che noi non possiamo fare», l’autrice offre un’immagine bidimensionale del concetto di onnipotenza. Già per gli esegeti, «onnipotente» è una traduzione inesatta che si trova nel primo incontro di Dio con Abramo, perché il termine deriva dall’ebraico Šaddãy, antico nome divino dell’epoca patriarcale. Ciononostante, onnipotente è valso dalla Tradizione cristiana perché, con l’incarnazione di Cristo Dio, che è Amore, è senza confini. Lo dirà anche Paolo stesso nella Lettera ai Filippesi quando scrive: «Tutto posso in colui che mi dà la forza» (Lettera ai Filippesi, 4:13), dove l’uso del verbo greco ἐν + δυναμόω, ricevere forza, indica proprio l’energia che viene rilasciata da Dio all’uomo, altro che «concetto di onnipotenza performativo»!

Fatta salva l’intenzione di conciliare le sue battaglie femministe alla militanza cattolica, Murgia pecca nel fare della sua esperienza soggettiva un modello buono per tutti, anche se significa forzare pescando negli stereotipi e ammiccare ad interpretazioni in voga. È evidente nel capitolo Contro il Dio Cenerentola: «Il primo stereotipo che la fiaba propone è che quando c’è di mezzo un uomo, le donne si odiano tra loro» scrive, omettendo che della fiaba Cenerentola esistono seicento versioni diverse, tutte mutuate da un’interpretazione sofisticata. Perché accettare la lettura superficiale delle donne «eterne nemiche» di Murgia, quando un filologo come Vladimir Propp ha spiegato che le forme di divieto imposte a Cenerentola dalle sorellastre hanno il solo scopo di impedire alla protagonista di essere quello per cui è nata, cioè eroina?

L’ostinazione dell’autrice nel far capitolare tutte le cose nella sua visione del mondo tocca la contraddizione nel caso dell’incarnazione. Murgia ama il Cristo «Incarnato» salvo poi contraddirsi quando parla dei corpi in uno scenario post-umano: «Gli avatar, i nickname e i profili social, specialmente quando producono ne3 altr3 un’esperienza di noi che supera i limiti del nostro corpo, moltiplicano la nostra verità, perché mettono in scena con effetto di realtà quello che noi potremmo essere a condizioni differenti». Frase terrificante, se si guarda ai recenti fatti di cronaca come i suicidî dovuti al catfishing. Per chi crede, invece, il paradosso di Cristo è il mistero del suo farsi carne, cioè fare esperienza dell’umano come soffrire la fame, la sete e l’abbandono nel deserto. Il virtuale che l’autrice esalta non può restituire la complessità dell’essere umano in carne ed ossa, perché «nella carne ci sono concetti come ragione, pluralismo, autonomia», come scrivono Nick Couldry e Ulisses Mejias ne Il prezzo della connessione. Murgia, invece, per ammiccare a parte di una generazione che fa del virtuale una cifra del quotidiano, cancella nel corpo la possibilità di sfidare lo status quo politico e sociale, come invece mostrano le attiviste di Just stop oil che rischiano due anni di carcere: per loro, lo scandalo sta nel recuperare una militanza di idee nella vischiosità di una zuppa che cola su un Van Gogh.

In sintesi, quella di Murgia è una visione della fede senza dubbio suggestiva, ma sempre frutto di un’interpretazione. Come lo è l’icona trinitaria di Andrej Rublev a lei tanto cara: un’immagine rubata al Vecchio Testamento per dire una cosa che l’Antico Testamento non dice, perché la tradizione ebraica non vede nei tre tizi di Mamre la Trinità, non ne ha alcun concetto, a Murgia e Dio piacendo.

![Ecco chi sono la Nina, la Pinta e la Santa Maria di Silvio, le tre escort condannate per falsa testimonianza quasi introvabili online [FOTO]](https://crm-img.stcrm.it/images/30400495/HOR_STD/600x/barbara-montereale.jpg)