più jazz che rock. George Michael? Detestava il suo volto. Ad Alda Merini per poco non prese un colpo quando, per farle un favore, un amico le imbiancò casa”. In rapporti confidenziali con Fabrizio De André (“lui non pontificava, condivideva”), Harari si è fatto un’idea anche sui Måneskin…

La mostra di Guido Harari ha esordito solo qualche giorno fa, ma proseguirà fino al primo ottobre. Tutta estate – e qualcosa in più – per un tuffo nella Storia attraverso “300 fotografie, installazioni e filmati originali, proiezioni e incursioni musicali, dagli esordi di Harari in ambito musicale come fotografo e giornalista, alle numerose copertine di dischi per artisti famosi (tra cui Fabrizio De André, Bob Dylan, Lou Reed e Vasco Rossi), fino ai ritratti, vissuti come racconto intimo degli incontri con le maggiori personalità del suo tempo”. Ad ospitare “Incontri. 50 anni di fotografie e racconti”, è il sontuoso Palazzo dei Diamanti di Ferrara. La mostra – aperta tutti i giorni (anche a Ferragosto) dalle 11 alle 20 - è suddivisa in 12 sezioni ed è organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e il Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara. Per informazioni: 0532.244949, [email protected] e www.palazzodiamanti.it. Un evento prestigioso che è stato l’occasione per confrontarci proprio con lui, Guido Harari, l’artista dietro l’obiettivo.

È dal 1980 che a Palazzo dei Diamanti manca una mostra fotografica di livello assoluto. E parliamo di un luogo che ospitò, fra gli altri, gli scatti di Robert Capa, Leonard Freed, Lewis W. Hine, Luigi Ghirri… Ora tocca a te.

Beh, quando mezzo secolo fa mostrai le mie prime foto a Lanfranco Colombo della galleria Il Diaframma, a Milano, lui mi disse: “Vai avanti, cresci, magari un giorno potrai esporre i tuoi lavori a Palazzo dei Diamanti”. E ora eccomi qua, a ribadire l’importanza della fotografia come gesto artistico.

A Milano ci hai vissuto per tanti anni. Poi l’hai abbandonata.

Sì, da 20 anni, ormai. Mi sono rintanato ad Alba, in Piemonte. Lì ho organizzato la mia galleria – la Wall Of Sound Gallery – e ho iniziato a concepire alcune biografie sui grandi personaggi che ho conosciuto. Tutto è nato quando ho messo mano agli archivi di una vita e mi sono accorto che stavo creando qualcosa che andava ben oltre l’attimo fuggente catturato da un clic. Penso a “Una goccia di splendore”, il testo che ho dedicato a Fabrizio De André. Un testo ricavato da 50 anni di appunti, foto, interviste che ho e cucito e montato ricavandone un unico racconto.

Che rapporto hai avuto con Faber?

L’ho seguito, a sprazzi, per 20 anni. Tra me e Fabrizio sbocciò un grande rapporto di simpatia e fiducia durante il suo tour con la P.F.M. Un periodo in cui Faber, ancora vittima dell’alcol, era umorale, incontrollabile. Lui si innamorò della mia foto in cui sembrava essersi addormentato contro un termosifone. Da lì è nata una stima, un’amicizia. Ci vedevamo da lui, in Sardegna, o a Milano. L’importante era stare insieme, parlare, divagare e poi, ogni tanto, senza strategie, scattare qualche foto. “C’è Dori Ghezzi che ti taglia i capelli? Dai, facciamo una foto allora”, gli dicevo. Dopo aver visto la sua camera da letto, zeppa di libri, gli chiesi di poterla fotografare per mettere in mostra quella che era la culla dei suoi pensieri, delle sue canzoni. Provavo un po’ di soggezione verso Fabrizio, quando aprivo bocca avevo sempre paura di dire una fregnaccia qualsiasi, ma via via che l’ho conosciuto quella soggezione se n’è andata. Aveva una dote rara: parlare dei massimi sistemi con chiunque, dai ragazzi che venivano ai suoi concerti ai contadini che lavoravano nella sua tenuta. Non pontificava, condivideva.

Un fotografo come te lavora meglio nel parziale isolamento delle Langhe o nel caos di una metropoli?

Dipende da cosa devo raccontare e cosa voglio esprimere. Reporter come Salgado o McCurry vivono nell’immersione totale nel mondo. Un altro grande come Mario Giacomelli, invece, non si è mai spostato più di 50 chilometri dal suo paese, Senigallia. Poi creava tutto nella solitudine della camera oscura. Io, ad esempio, ho capito abbastanza velocemente che avrei dovuto attrezzarmi bene con le luci per riuscire a portare un contesto “da studio” in qualsiasi luogo mi recassi (un albergo, una strada, un backstage). Il mio lato meditativo si è rivelato dopo, con progetti come quello dedicato a De André. Progetti a lunga gittata, molto elaborati.

Con la tua ampia produzione hai sempre dato l’idea di essere alla ricerca di qualcosa. Qual è stata la tua ossessione?

Il ritratto. Ma non la definirei un’ossessione. Ho sempre amato incontrare il soggetto, che fosse un personaggio o una persona qualsiasi. Con l’attore, il regista, il cantante, non ho voluto mai insistere sulla dimensione già “emersa”, nota, bensì capire se con loro fosse possibile condividere un terreno comune sul quale costruire, con le mie foto, qualcosa di nuovo. Stabilita quella possibilità, cercavo di capire perché quel soggetto mi avesse così attirato e incuriosito. E mi accorgevo che in fondo, attraverso il ritratto, non facevo altro che cercare me stesso nell’altro. Per una persona tendenzialmente timida come me, fare ritratti è stato il modo più efficace per entrare in relazione diretta con l’altro.

Credi che anche il fotografo, a suo modo, sia un artista che si esibisce?

Non come farebbe un attore, o un cantante, ma sì, in un certo senso sì. Perché la macchina fotografica non ti protegge o ripara da nulla. In realtà il fotografo, quando scatta, è nudo quanto il suo soggetto. Si deve esporre, non può pretendere di essere invisibile o indecifrabile. Il suo “esibirsi” significa mettersi in gioco. Molti dei ritratti che ho fatto sono frutto di una mia personale strada per arrivare al soggetto. Non di una telefonata o di una commissione. Il soggetto, quindi, spesso si trovava davanti un tizio che non era lì perché “doveva esserci”, ma perché “voleva esserci”. Quando inseguivo certi artisti mi sentivo in missione. Questo per me significa “esporsi”.

La musica è stata uno dei grandi soggetti della tua arte. Ti sei appassionato prima a una canzone o all’idea di fissare un volto su pellicola?

A sei/sette anni ascoltavo la radio. Compravo i primi quarantacinque giri. Però la fotografia già mi appassionava. Vedevo mio padre che documentava i viaggi, una ricorrenza e immortalava i protagonisti di quegli eventi. Mi intrigava molto il suo desiderio di trattenere la vita, non lasciarla scivolare via. A un certo punto le due passioni si sono incrociate. Forse perché la forza propulsiva della musica dell’epoca era straordinaria. Pensiamo a un mito come Hendrix. A quanto forte fosse il suo impatto visivo.

Per te fotografia ha subito significato “fare ritratti”?

Agli inizi, penso all’alba degli anni ’70, la cosa più semplice era andare a fare le foto ai concerti. Dopo i primi tour ho capito che però, con gli artisti, avrei desiderato avere un contatto più ravvicinato, esclusivo. Da quel momento li ho cercati anche giù dal palco, lontani dalla folla adorante. Prima raccontavo la tournée, il backstage. Poi mi sono dedicato ai soggetti.

Nel programma della mostra sono citati nomi spaventosi, artisti di ogni genere ed epoca. La foto con Vasco, ad esempio, come è nata?

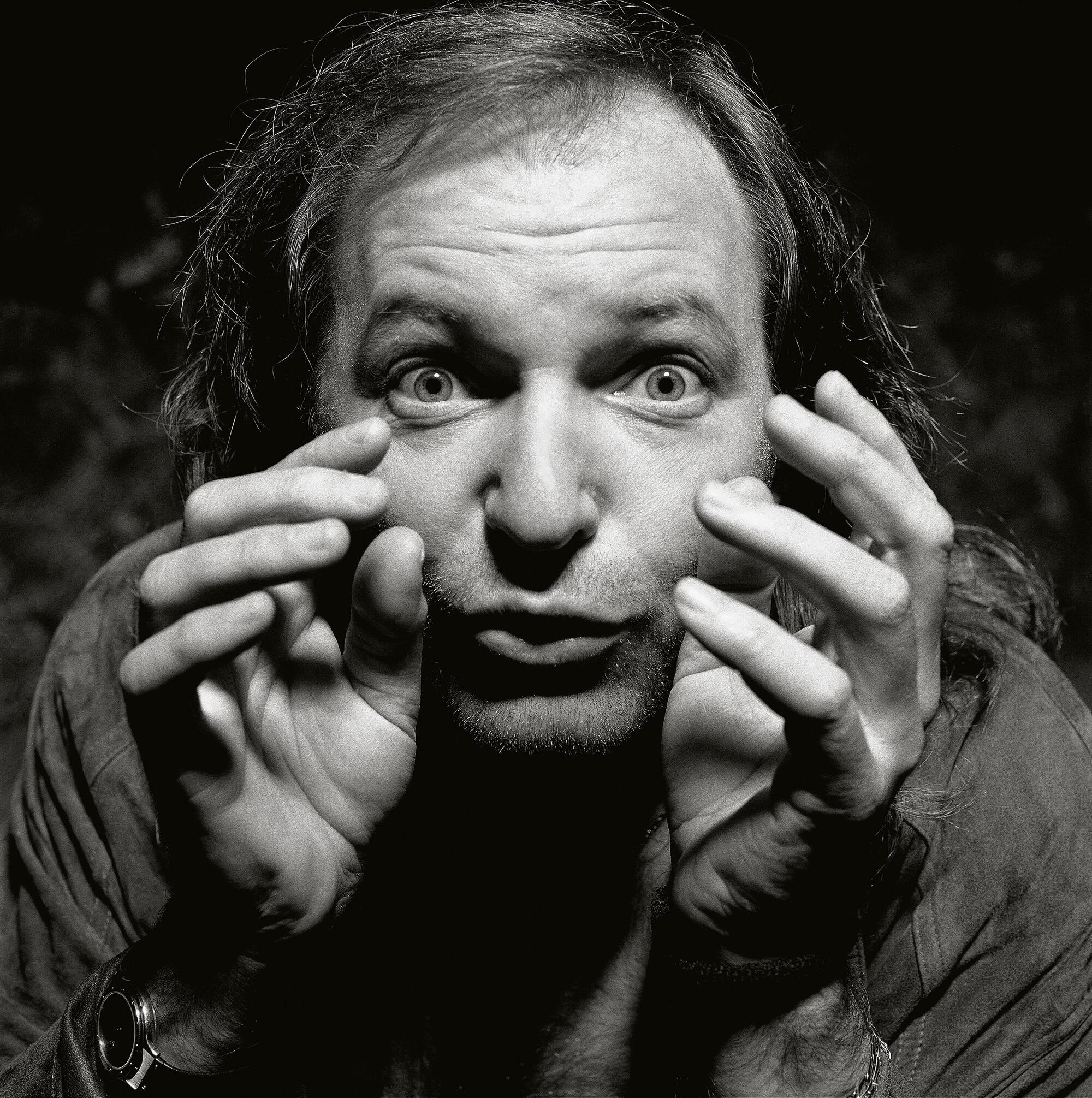

Con lui ho lavorato molto tra il 1985 e il 1993. All’epoca il suo manager, Guido Elmi, si piccava di essere anche uno stylist. Risentendo ancora dell’importanza, molto anni ’80, del cosiddetto look, aveva “ripulito” Vasco facendogli tagliare i capelli, mettendogli il gel. In quel periodo Vasco lo fotografai in tutte le salse. Ricordo (sorride, nda) un servizio, particolarmente ruspante, che gli feci in giro per le campagne della sua natale Zocca. La foto a cui ti riferisci risale invece al 1990 ed è nata in studio, a Milano. Volevo catturare la sua mimica facciale. Lui, in studio, si annoiava da morire, eppure nel breve tempo trascorso insieme è nata una foto che negli anni una marea di fan si sono fatti tatuare sul corpo.

Guardando invece la foto di Patti Smith mi viene da pensare che raramente ho visto una Patti Smith così attraente.

In quel frangente era tornata ai concerti dopo anni di lutti e tragedie. Era in tour con Michael Stipe dei R.E.M. e Tom Verlaine dei Television. Era in giro con le sue due famiglie, quella reale e quella musicale, e questo le aveva donato un certo slancio vitale. Così andammo a scattare in questa sontuosa villa milanese del ‘700. Lei si sedette per terra, si levò le scarpe e cominciò a guardarmi. Subito si creò un contrasto netto fra l’artista punk dei ’70 e il contesto barocco che la ospitava. Fu un momento di sospensione del suo personaggio.

Gli artisti hanno sempre seguito di buon grado il tuo approccio apparentemente “casual”, del tipo “voi fate ciò che volete e io vi catturo”?

Non sempre. Ennio Morricone aveva accettato di farsi fotografare, ma fin dai primi scatti mi accorsi che non era ben disposto. Poi scoccò la scintilla: mi sfidò. Morricone si nascose dietro la porta e fece fluttuare i suoi inconfondibili occhiali. “Hai scattato? La gente mi riconoscerà comunque”, mi disse. Nacque una foto molto bella, storica. Tom Waits fu molto recalcitrante, ma mi regalò comunque uno splendido minuto di follia. Il mio compito era coglierlo, quel minuto. Trasformarlo in fotografia. Con altri c’è stata un po’ di freddezza, ma tutto, alla fine, ha prodotto un’immagine. Laurie Anderson mi ha definito un kamikaze, ma non è vero (sorride, nda). Io programmo e preparo minuziosamente il lavoro, prima di incontrare un soggetto, ma poi, se necessario, sono disposto a strappare il copione. La mia fotografia è più jazz che rock.

Hai un foglio bianco davanti. Scrivi i tuoi ricordi, conducimi tu dai personaggi. O nel mezzo degli incontri.

Quando tengo molto a una foto è perché tengo molto all’incontro che l’ha prodotta. Può anche capitare, talvolta, che l’incontro sia più importante della foto (ride, nda). Poi è innegabile, ci sono foto ed incontri effettivamente particolari. Alda Merini nella sua casetta sui Navigli aveva ricreato il caos del manicomio: copertoni dell’auto nella vasca da bagno, soldi e cicche di sigarette per terra, numeri di telefoni scritti sui muri col rossetto. Lei mi raccontò che durante una sua assenza un amico, pensando di farle un favore, le ridipinse completamente casa mettendo tutto in ordine. Quando Alda tornò e vide il risultato, quasi le prese un colpo. Le avevano messo sottosopra il suo mondo. Dopo tutti quegli anni trascorsi in manicomio, senza quel caos non riusciva a vivere. La incontrai una sola volta, ma fu folgorante. Con Ute Lemper, invece, sono riuscito a recuperare, in modo quasi fortuito, un rapporto antico.

Come?

L’avevo conosciuta una trentina di anni fa. Ero molto entusiasta di incontrarla, lei invece stava molto sulle sue. Piano piano lei capì cosa stavo cercando, così si sciolse, si divertì e una foto di quella giornata insieme finì per diventare la copertina di un suo disco. Ci siamo persi di vista per una vita, finché di recente, su Instagram, Ute ha postato quella foto dicendo che era una delle sue preferite in assoluto. L’anno scorso, esattamente 30 anni dopo, ci siamo ritrovati per ri-scattare quella stessa foto in vista dei suoi 60 anni (che Lemper ha compiuto il 4 luglio di quest’anno, nda).

Vittorio Sgarbi ha usato parole splendide per descrivere la tua mostra: “Guardate la faccia di Vasco: ammansito; guardate la faccia di Paolo Conte: conquistato; guardate la faccia di De André: tranquillo come non è mai stato. Harari rassicura, sorride, rapina, conquista. L’operazione sarà breve, indolore. Perfino Lou Reed è sereno, pacificato, intenerito con Laurie Anderson. Sa di essere in mani sicure. Quelle di Harari […] Ecco: le sue fotografie sono le chiavi con le quali entra nella nostra intimità. E la rivela. Rivelazioni dunque sono le sue fotografie.

Ho molto apprezzato quelle parole, soprattutto perché non ci conosciamo.

A proposito di Sgarbi. Hai anche fotografato Morgan.

Sì, lo incontrai insieme a Franco Battiato e Manlio Sgalambro. Mi piaceva l’idea di tre generazioni davanti a un solo obiettivo. Fu l’unica volta in cui lo vidi per lavoro. È uno ondivago, Morgan…

Anche gli incontri veloci lasciano qualcosa?

Sì. Umberto Eco che improvvisa un assolo di tromba alla Miles Davis credo sia una chicca.

È più facile misurarsi con la stanzialità di un Gino Strada o con il funambolismo di un Roberto Benigni?

Mah, ci sono personaggi che davanti all’obiettivo continuano a restare personaggi. Per me la discriminante è rappresentata più dalla disponibilità del personaggio ad uscire dalla parte. Un po’ come suggeriva Sgarbi. La gente comune, in questo senso, si lascia andare con maggiore facilità perché non possiede un’immagine consolidata e non deve vendere un prodotto. Non ha sovrastrutture ed è più disposta a farsi “spostare” su un altro piano per scoprire nuove cose di sé (l’undicesima stanza della mostra è dedicata agli “Occhi di Ferrara”, una serie di ritratti, realizzati nella Caverna Magica, che esporrò in tempo reale. Prenderà così vita una sorta di “mostra nella mostra” che, una volta completata, rappresenterà, idealmente, gli sguardi della città).

Quindi non ti è sempre riuscito di “spostare” il personaggio?

Qualche volta non mi è riuscito perché gli artisti hanno quasi sempre una rete protettiva, sotto di loro. Le immagini vanno approvate da terzi, magari. Bisogna confrontarsi per capire cosa è possibile pubblicare. E così via. Azzardare, per un artista, vuole dire tanto. Tutto, attorno a lui, è controllato. Collaudato. Con le persone comuni è più facile giocare. Leonard Cohen, ad esempio, che alla mostra potrete vedere sdraiato davanti a un quadro, ha capito che in quel momento era possibile giocare, lasciarsi andare. Cohen è sempre stato uno apparentemente rigido, ma in realtà si rivelò pieno di ironia.

Sei riuscito a trovare una via confidenziale anche con George Michael, personaggio notoriamente abbastanza “criptato”, soprattutto nella fase adulta?

Mi piaceva molto George Michael. Lui non concedeva ritratti, assolutamente. Il suo manager mi disse: “George non ama il suo volto, al massimo si fa fotografare per la copertina del disco”.

E Greta Thunberg?

Difficilissimo avvicinarla, troppe protezioni, troppi schermi. La fotografai durante un intervento che fece per un Friday for Future. Alla fine scelsi una foto che somigliava a un ritratto: lei, serena, con il suo inconfondibile cartello in mano. Un’immagine che poi ho elaborato, affinché fosse più pittorica. Stratificando alcuni elementi, come la pioggia. Non ci siamo conosciuti, però.

È stata la tua passione per la musica a farti incontrare Pino Daniele o c’era di mezzo un impegno squisitamente professionale?

Pino era un artista totale. All’inizio sperimentava tantissimo, maneggiava la canzone napoletana con la stessa facilità con cui trattava il blues o il rock. Zigzagava da tutte le parti. Era una montagna di sentimento. Un artista davvero raro, in Italia. Posso quindi dirti che è stata senza dubbio la passione a condurmi da lui.

Pensando ai personaggi di oggi, c’è qualcuno in grado di ispirarti?

Ho visto i Måneskin dal vivo. Mi è piaciuta la loro potenza. La loro “intenzione”. Ma sono ancora molto giovani, devono maturare. Hanno una bella immagine, ma devono trovare una chiave che li affranchi dal mainstream e permetta loro di diventare un’autentica novità. Si badi, questa non è una critica. I Sex Pistols, per dire, non mi hanno mai appassionato, ma ciò che facevano mi interessava parecchio.

![Siete pronti a un altro agosto di musica di mer*a e di tormentoni estivi? E no, i Radiohead non ci salveranno, purtroppo [SPOILER]](https://crm-img.stcrm.it/images/33330349/HOR_STD/600x/tom-yorke-head.jpg)