Nella scrittura di Teresa Ciabatti c’è tutto il suo mondo. Ci sono le storie e i ricordi, c’è quello che ha visto e quello che ha immaginato. Ha creato un personaggio e ha trovato la sua voce. I suoi libri raccontano la provincia, il nostro senso di inadeguatezza, la paura, la rabbia, l’invidia, ma pure la meraviglia, quello che ci piace, che convince, che ha fortuna. Tutto è sovrapponibile, tutto ritorna.

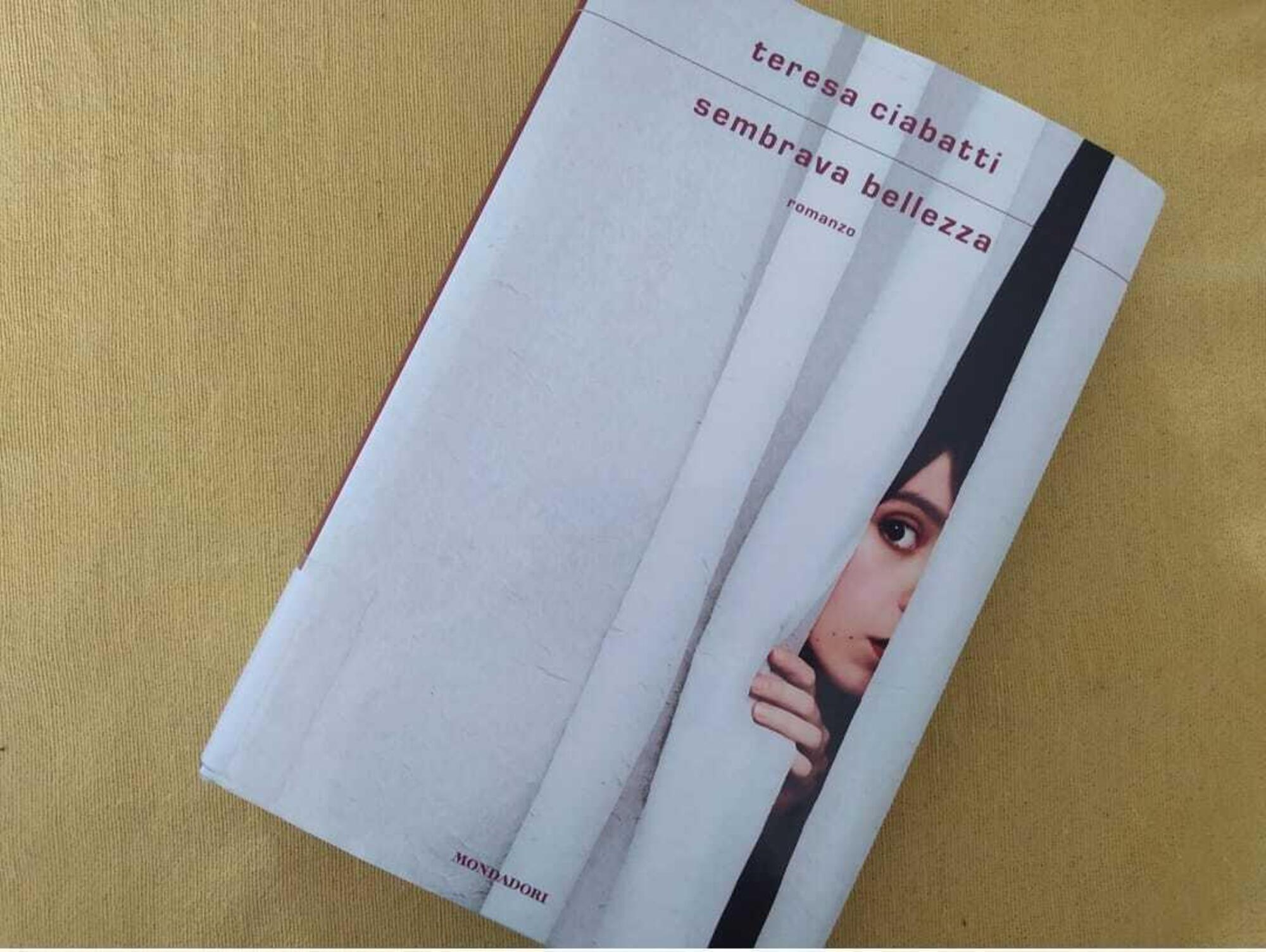

Da “La più amata” a “Sembrava bellezza” (entrambi Mondadori), il punto di vista di chi narra si unisce alla sostanza della cosa raccontata, e si trasforma, cresce, acquisisce spessore e profondità. Teresa Ciabatti ha la straordinaria capacità di evocare sensazioni e situazioni, senza risultare distante o ingessata. Le parole che sceglie sono, semplicemente, le parole giuste. Calcano quello che siamo, lo catturano: siamo meschini, semplici e a volte anche banali.

«Tirate le somme», dice, «credo di non essere adatta al Premio Strega. L’ho capito a Benevento. A un certo punto mi sono sentita come quando mi sono trasferita da Orbetello ai Parioli. Ero truccatissima, avevo gli orecchini, e all’epoca mi si notava molto, soprattutto in questa scuola che frequentavo, piena di ragazze acqua e sapone, aristocratiche e pulite. Ho passato la vita intera provando ad adeguarmi, ieri come oggi. Nella scrittura, però, ho fatto il percorso inverso: ho cercato, e ho trovato, l’individualità».

E a Benevento che cosa ha capito?

Di non voler cambiare. Io non chiedo a nessuno di farlo.

Per molti, lei continua a essere i personaggi che racconta: fastidiosi, pungenti, cattivi.

Non posso lamentarmi. Perché è un inganno che ho creato io. Anche la mia forma, che ho costruito nel corso degli anni e che suona un po’ come confessione, contribuisce a dare autenticità a quello che scrivo. E quindi do ancora più fastidio. Perché sembra ancora più vero. È un meccanismo di cui sono pienamente consapevole. Forse, con il tempo, lo capiranno anche gli altri.

Il lavoro della scrittrice è un lavoro solitario?

Per me sì. La mia è una vita piatta ed estremamente abitudinaria. Non frequento molta gente. Sono le interviste e i reportage che faccio per il Corriere della Sera a portarmi al prossimo romanzo e alla prossima storia. Sono tutte cose che mi capitano e che cerco: sono un po’ la mia esperienza con il mondo. Ma la mia quotidianità è un’altra cosa: ed è, mi creda, veramente noiosa.

Come si trova un equilibrio tra realtà e finzione?

Ho sempre vissuto di immaginazione. E poi è diventata il mio mestiere. Quanto c’è di reale, quanto c’è di finto? Non lo so. Per me, anche gli amori non corrisposti sono amori veri. Mi hanno formata. Per me, l’immaginazione è un modo di stare al mondo.

Mi diceva delle sue interviste per il Corriere. Di chi vuole parlare?

Dei personaggi fermi nel tempo, come gli ex-bambini prodigio. Mi affascinano la malattia, il danno, la memoria. Tante volte mi capita di trovare dei mondi, dei veri e propri microcosmi, dove esiste una realtà molto più serena e curiosa di quella in cui viviamo. Mi appassiona tutto ciò che non funziona.

Cosa non le piace, invece?

Fatico molto a intervistare le persone di successo. Chiaramente ci sono delle eccezioni. I D’Innocenzo, per esempio. O Jonathan Bazzi, Madame e Fumettibrutti. Sono in contatto con la loro poetica, ma non hanno subito alcuna contaminazione.

In che senso?

Rispetto alle generazioni precedenti, sono più maturi. Sono ragazzi che hanno una vita molto combattuta. Hanno degli strumenti espressivi che sono rivoluzionari. Stanno stravolgendo il racconto tradizionale.

Che cosa insegnano le loro storie?

Che la propria diversità e la propria inadeguatezza possono essere trasformate in qualcos’altro. Non sono una forza, no. Ma una voce narrante sì. Ogni cosa, dopotutto, può cambiare. Quello che serve è il tempo. Ma questi ragazzi lo fanno già: l’hanno capito subito. Forse, non so, è merito nostro: siamo stati noi a creare un ambiente fertile per potersi raccontare così.

Quanto conta, per lei, il ritmo?

È importantissimo. Non so come definirlo, ma è fondamentale. Io sono una pessima cantante, sono stonatissima. E sono anche scoordinata. Non sono una persona aggraziata, diciamo così. E fisicamente non ho trovato il mio ritmo. L’ho cercato però, e l’ho cercato come lo cercano tutti.

Dove?

A Orbetello, da bambina, ero nel coro della chiesa. Ricordo che cantavo ad alta voce, convintissima e felicissima, ma ero stonata. E a un certo punto, la suora che ci dirigeva mi tappò la bocca per farmi stare zitta. Io trovo la musicalità solo nella scrittura. Se perdo quello, perdo il mio ritmo. Anche parlare, per me, è molto complicato.

E cos’è più difficile, iniziare o finire un nuovo libro?

Finirlo. Ma anche portarlo avanti e svilupparlo sono due cose molto difficili. L’idea si trova. In qualche modo, si trova sempre. La sfida è riuscire a costruirla e a darle una forma. È importante non tirarlo via, un libro; non avere fretta.

Qual è il rischio?

Quando ho fatto velocemente, ho sbagliato. Io ho bisogno di tempo. Ci sono scrittori che vanno spediti e che – chiaramente – hanno un passo diverso rispetto al mio. Ma io non ho paura di sparire. Non mi interessa esserci a tutti i costi.

No?

Quando esce un libro, tutti ti cercano e ti vogliono intervistare per qualche mese. Poi finisce la promozione, e non interessi più. A me questa cosa non dispiace. Sono abituata. Prima de La più amata, nessuno mi considerava. Non davvero, e sicuramente non così. Tornare nell’oblio non mi dà scompensi.

Avere tanta attenzione, invece, come la fa sentire?

Mi ha messo a disagio tante volte, perché non sempre si riceve un’attenzione positiva. Insieme alle critiche costruttive, arrivano attacchi violenti. Con La più amata è stato doloroso. Non ero preparata. Stavolta, invece, è andata diversamente.

Perché?

Perché non ho letto. Ho preferito evitare. Non sto parlando di articoli o di recensioni, intendiamoci. Sto parlando di quegli attacchi personali, che ti colpiscono direttamente.

Secondo lei, qual è il problema?

Ci ho pensato molto, dico la verità. Le persone non si rendono conto di diventare, a un certo punto, branco. Se le prendi singolarmente, scopri che sono sensibili, che sono intelligenti e che non sono aggressive. Quando però cominciano a esprimersi in quel modo, non sono sole: si sommano, si uniscono e diventano – anche involontariamente – un gruppo. Ed è quello il problema. Non il singolo. Nessuno calcola, o valuta, la cattiveria degli altri. Il problema è il branco.

La critica letteraria è morta?

Non è morta. Muore quando dicono che la letteratura è morta. Questo è un gioco di specchi. Oggi ci sono più livelli di critica e di lettura. Forse sono diminuiti gli studiosi e gli accademici. Ma ci sono nuovi punti di vista. Ci sono pezzi narrativi, meno tecnici. Sono due cose diverse. Non c’è un migliore o peggiore.

Non c’è una bellezza assoluta?

Per me, è tutta una questione di sguardi. La bellezza cambia, è diversa per ogni persona ed è in continuo mutamento. Mi fanno molta paura quelli che dicono che un romanzo o uno scrittore ricordano altre cose: altri libri e altri autori. È terribile essere derivativi. Uno scrittore deve testimoniare il proprio tempo. Se manca questo, manca un pezzo fondamentale. È un errore dire che i film di oggi non sono vero cinema, che i libri non sono vera letteratura, e che le canzoni non sono vera musica. Aspettiamo qualche anno, diamoci del tempo, troviamo una distanza. Chi può dire una cosa del genere? Chi può essere così sicuro e categorico?

Lei perché scrive?

Non è solo per la possibilità di vivere altre vite e di essere qualcun altro; scrivere è soprattutto l’occasione di trovare una dimensione precisa, personale, in cui essere. Nella scrittura, posso capire me stessa. E posso fare cose che, nella vita di ogni giorno, non riesco a fare. Le racconto un aneddoto.

Mi dica.

Dai 5 agli 11 anni, ho fatto danza classica. E a fine anno, ogni anno, c’era il saggio nel Supercinema di Orbetello. C’era tutto il paese e durava tre serate. Era un incubo, e io ero quasi sempre al centro delle coreografie. Un anno, dovevo fare una corsetta e costruire un pupazzo di neve con due bambine che interpretavano le palle di neve. Ecco, mentre mi muovevo, sono caduta. Non mi sono disperata: da sola, senza nemmeno pensarci, mi sono rialzata. Cadere non significa disfatta, non significa fine; è una possibilità per rialzarsi, per andare avanti, per insistere. In quella caduta, c’è il mio carattere. E anche questa libertà – cadere e rimettersi in piedi, procedere, non fermarsi – fa parte della scrittura.

Che rapporto ha con le cose che scrive?

Non rileggo mai i miei libri, mai. Perché non posso intervenire e non posso riscrivere niente. E io riscriverei tutto.

I libri sono come figli?

Ma no, per carità! I libri vanno assolutamente abbandonati. E anche i figli, a un certo punto, vanno lasciati liberi: ci sono vari gradi di abbandono. Ma i libri non sono figli. I personaggi non continuano a vivere, e non fanno quello che vogliono. I libri sono libri. Solo questo. Tutta questa enfasi e questa retorica sono insopportabili. Portano alla tragedia per un errore. Alcune persone piangono quando finiscono di scrivere un libro, e piangono mentre lo rileggono. Ma perché?

L’Italia continua a essere una grande provincia?

È quello che siamo, fa parte di noi. Noi viviamo tutta la vita in mondi piccoli e ristretti. C’è uno scontro continuo tra queste realtà. Non c’è eroismo. C’è mediocrità. Ed è bello provare a fotografare la realtà per quello che è: complessa e imperfetta.

E bisogna esserne orgogliosi?

Autocelebrarsi in continuazione è ridicolo. A volte, probabilmente, l’ho fatto anche io. E anche io sono, e sono stata, ridicola. Ma va bene così; a volte va bene essere ridicoli.