C’è un momento preciso in cui la scelta di un capo d’abbigliamento smette di essere semplice estetica e diventa discorso, gesto, affermazione. Quando Manuela Moreno, giornalista e conduttrice Rai, ha deciso di indossare le bretelle in trasmissione, lo ha fatto per rispondere con eleganza e ironia a una serie di commenti sessisti ricevuti per il suo aspetto, sottolineando che l’abbigliamento, in certi contesti, può essere un modo per alzare la voce senza gridare. E così, con discrezione ma con chiarezza, quella scelta estetica è diventata politica. Perché – diciamolo – l’abito fa il monaco, eccome se lo fa: comunica, precede la parola, incide nel nostro modo di occupare uno spazio, soprattutto quando quello spazio è pubblico. E se la televisione è ancora, almeno in parte, un luogo in cui il corpo femminile viene esaminato prima di essere ascoltato, allora una cravatta o una bretella possono diventare piccoli atti di resistenza.

Un bondage di stile: un accessorio che ingabbia le forme, sottolinea la linea della schiena, tende il tessuto dei pantaloni. Una tensione visiva che comprime, impone. Ma proprio qui sta il paradosso: ciò che sembra imbrigliare, in realtà libera. Perché appropriarsi di un accessorio tradizionalmente maschile, adattarlo al proprio corpo, significa riscrivere i codici, sovvertire le aspettative, affermare con consapevolezza un’identità unica e potente. Non è la prima volta che accade. Basti pensare a George Sand, la scrittrice e intellettuale francese che già nell’Ottocento indossava abiti maschili – non solo per comodità, ma per affermare con decisione la propria identità libera da stereotipi. O a Colette, che seppe unire sensualità e autonomia, sfidando i codici borghesi anche attraverso la scelta di come vestirsi.

E prima ancora, nei secoli, ci sono state donne che, pur in epoche rigidissime, hanno scelto di uscire dal tracciato. Viola, la protagonista della Dodicesima notte di Shakespeare, è una giovane donna naufragata sulle coste dell’Illiria, che per salvarsi e potersi muovere liberamente si traveste da uomo e assume un nuovo nome: Cesario. È così che riesce a entrare alla corte del Duca Orsino e a lavorare per lui. Il travestimento le garantisce protezione, ma anche voce. È uno scarto narrativo che dice molto del tempo di Shakespeare, ma che continua a parlarci ancora oggi: talvolta, per poter essere ascoltate, le donne devono “mettersi nei panni” di qualcun altro. Ci sono poi donne come Jane Dieulafoy, archeologa e viaggiatrice dell’Ottocento, che si vestì da uomo per poter accedere a luoghi e incarichi altrimenti preclusi. Il suo modo di presentarsi non era una maschera, ma un mezzo per fare ciò che desiderava: studiare, scrivere, viaggiare. E ancora Vittoria Colonna, poetessa raffinata e centrale nel Cinquecento italiano, che fondò un circolo letterario frequentato da figure come Michelangelo e Tasso: anche lei scelse un’altra forma di autorevolezza, tutta intellettuale, per affermarsi in un mondo profondamente maschile. I modi per affermarsi cambiano con le epoche, ma il gesto resta. Vestirsi con abiti maschili, indossare una cravatta, fondare un salotto letterario, usare il proprio corpo come linguaggio: tutto questo è parte di un’unica grande narrazione, quella di chi ha scelto di non aspettare che qualcuno le concedesse uno spazio. Se lo sono preso, con intelligenza, con grazia, con tenacia. Per molte, l’abito maschile è stato – ed è – una corazza, una dichiarazione, un modo per ridisegnare i contorni del proprio ruolo. Bretelle, cravatta, giacche tagliate su misura diventano allora una grammatica visiva per raccontare una personalità. Non si tratta di negare la femminilità, ma di affermarla secondo codici diversi, più liberi, più propri.

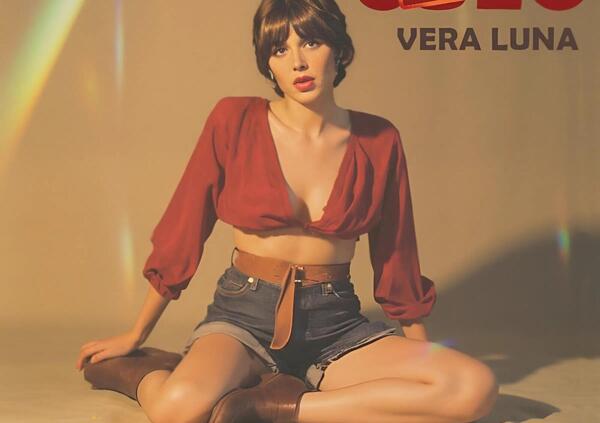

Anche per me, che lavoro nella comunicazione e vivo ogni giorno il dialogo tra parola e immagine, indossare una cravatta o un abito sartoriale non è solo una questione di gusto. È un modo per affermare presenza, rigore, identità. Le fotografie che accompagnano questo pezzo raccontano proprio questo: che un dettaglio può essere un’arma gentile, che lo stile può avere un peso specifico nel discorso che facciamo ogni giorno con il mondo. La scelta di Manuela Moreno, dunque, non è una provocazione. È una dichiarazione di indipendenza. Ed è bello che passi attraverso un gesto raffinato, senza bisogno di strappi o urla. Perché talvolta, per dire ci sono, basta indossare un paio di bretelle. E allora sì, sono d’accordo. Se un accessorio può cambiare il modo in cui una donna viene percepita, se può spostare l’attenzione dalla forma alla sostanza, ben venga. Non per negare qualcosa, ma per affermare – con intelligenza e stile – chi siamo.

![Ma avete visto il LOOK INCREDIBILE (made in Ferrari) di John Elkann e Lavinia Borromeo al Met Gala? [FOTO]](https://crm-img.stcrm.it/images/44031103/HOR_STD/600x/7349504e-3c99-4c55-9c31-b9555c67371c.jpg)