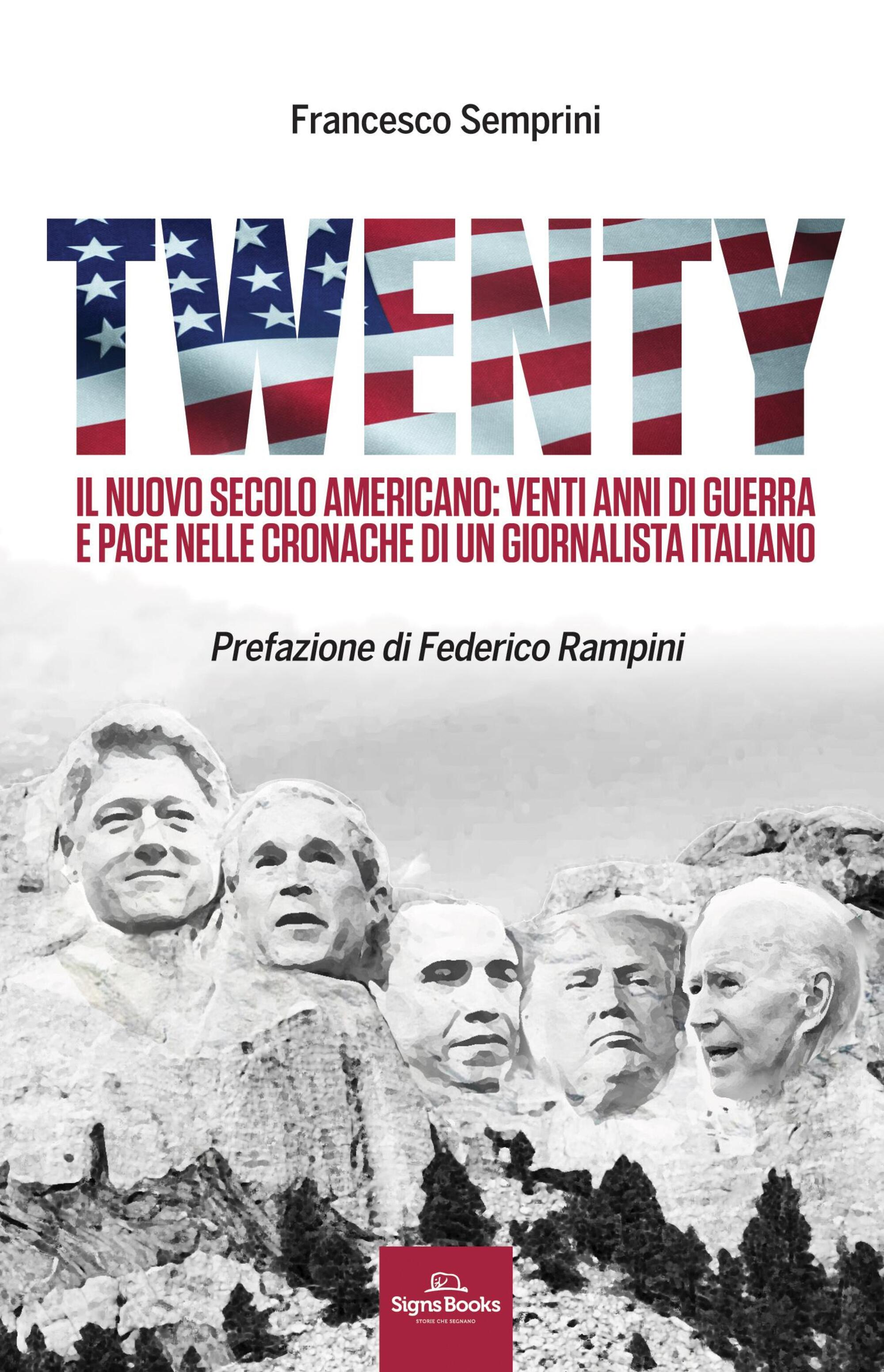

«Mettere insieme i fatti, gli eventi, allineandoli uno dopo l'altro, ricostruire il dettaglio di ciò che accadde, è un tipo di lavoro che, alla lunga, invecchia meno delle dotte e presuntuose analisi, degli editoriali in prima pagina, molti dei quali, se riletti oggi, provocano imbarazzo. Francesco Semprini ha messo insieme, in quest'opera, il suo lavoro di cronista in prima linea, materiale tuttora utile e interessante». Con queste parole il noto corrispondente di Repubblica da New York, Federico Rampini, ha voluto introdurre il libro “Twenty” (Signs Publishing) del collega in prima linea, che riassume attraverso i suoi articoli e dispacci il nuovo secolo americano: vent’anni di guerra e pace nelle cronache di un giornalista italiano. Ora Semprini è appena arrivato a Kabul, nell’Afghanistan tornato nelle mani dei talebani e da lì ha iniziato a raccontare quello che realmente sta accadendo senza filtri e mediazioni. Per questo lo abbiamo raggiunto, per entrare con lui in quello che viene definito il “regno del terrore”, per capire come mai la democrazia afghana sostenuta dall’Occidente si è squagliata alla prima sfida e quali saranno le conseguenze anche sull’egemonia degli Stati Uniti.

Francesco, innanzitutto qual è il primo impatto con l’Afghanistan dei talebani?

Professionalmente è una esperienza straordinaria, anche se in una situazione molto molto drammatica e con tantissime incognite.

In molti hanno paventato il ritorno a un “regno del terrore”, eppure i giornalisti stranieri possono circolare liberamente e raccontare ciò che accade. Com’è possibile?

Ho attraversato la frontiera e le difficoltà maggiori le ho riscontrate dal lato pakistano più che da quello afghano. Per ora l’approccio dei talebani con i giornalisti, in linea di massima, è sempre molto sospettoso ma molto meno duro rispetto a vent’anni fa. È possibile chiedere una foto, scambiare due parole, avere informazioni. Ma quando avvengono situazioni straordinarie, come le manifestazioni, i giornalisti stranieri si confondono con quelli locali e vengono trattati nello stesso modo, cioè incarcerati. Poi fortunatamente sono rilasciati, ma il pugno duro si fa sentire. Per adesso la situazione è questa, perché non vogliono alimentare un clima di diffidenza e isolamento da parte della comunità internazionale che non si possono proprio permettere.

Dall’11 settembre 2001 all’11 settembre 2021. Dopo l’uscita del tuo libro “Twenty”, che racconta com’è cambiato il mondo negli ultimi vent’anni, ti aspettavi una evoluzione simile?

Ho vissuto sia l’11 settembre americano a New York, come testimone sul campo di una tragedia che non avrei mai voluto vedere e vent’anni dopo ho scelto di essere qui a Kabul per chiudere una sorta di cerchio, animato da una grande passione professionale ma nello stesso tempo la grande amarezza come osservatore. Pensavo che il mondo avrebbe fatto di tutto per non tornare ad una situazione di oscurantismo che avrebbe nuovamente alimentato estremismi terroristici minacciosi per la società civile e la democrazia, purtroppo non è stato così. I talebani sono tornati al potere e qualcosa è stato sbagliato.

Cosa è stato sbagliato secondo te?

Se l’Afghanistan si è rimesso sotto i talebani è perché l’Occidente non ha cercato di andare verso quel traguardo che si era posto. Prima di tutto è stata fallita quella che viene definita “institutional building”, cioè la costruzione di istituzioni forti. La missione militare ha funzionato, il resto no. Lo Stato che potesse camminare con le proprie gambe alla prima prova di forza si è polverizzato con l’avanzata dei talebani.

Quale sarà l’impatto di questa débâcle sugli Stati Uniti e in particolare sul presidente Joe Biden?

Bisogna premettere che la scelta di Biden di completare il ritiro già deciso da Trump è basato su un calcolo preciso di politica interna americana. Gli americani non sono solo i newyorkesi, come siamo abituati a vedere, ma gli abitanti del cuore dell’America profonda. Questa parte della popolazione chiedeva da tempo di andarsene, non sopportava più una guerra così lunga durata più del Vietnam e delle due guerre mondiali messe insieme. Non era sostenibile e non era capita. Al Qaida era stata sconfitta, Bin Laden era morto, la democrazia era stata riportata. Inoltre, con un costo enorme a livello economico e di vittime militari. Così, per non perdere ancora voti, Biden ha attuato l’exit strategy per concentrarsi sul dossier cinese che è più strategico per l’America. Non è la scelta a essere stata sbagliata, ma la gestione del “ritiro”. Ora ha perso 20 punti percentuali di consenso, però nel breve periodo.

Quindi, alla lunga, le drammatiche immagini dell’aeroporto di Kabul e i marines morti nell’attentato saranno solo un brutto ricordo?

L’America ha insegnato che le elezioni si vincono sulla base delle scelte interne, in particolare quelle economiche. Se l’economia americana riuscirà a rimettersi in piedi e a superare l’ultima coda della pandemia, gli Stati Uniti torneranno a crescere e Biden avrà il vento in poppa. Alle prossime elezioni, comunque, mancano ancora tre anni per cui ha tutto il tempo di poter recuperare.

Dei giornalisti come te che invece scelgono di essere sempre in prima linea, anche in paesi in guerra, spesso ci si chiede se sia un lavoro ancora necessario. A chi ha dei dubbi, come risponderesti?

È necessario per vari motivi. Prima di tutto, oggi ci sono tantissimi strumenti tecnologici ma nello stesso tempo è più facile ingannare ed essere ingannati. Cioè creare fake news per deviare l’opinione pubblica. Essere sul posto ci permette di raccontare quello che vediamo direttamente. E poi non esserci è la negazione del giornalismo. I cronisti misurano il tempo e non lo fai soltanto dietro a un desk, che comunque è fondamentale. Ma la notizia la devi raccogliere dalla strada, non da un satellite o da una telefonata. Senza dimenticare che questo tipo di giornalismo in prima linea è forse l’ultima forma nobile di giornalismo grazie al quale non ci sono filtri: quello che vedi racconti, senza mediazioni e contaminazioni. È rischioso? Certamente, del resto si rischia anche con altri mestieri. Però sono contento di portare alla mia redazione un patrimonio che sarà a disposizione delle generazioni future. E quando guardo mia figlia le posso spiegare con soddisfazione quello che vedo in parti del mondo che solitamente non vengono raccontate dai media tradizionali.