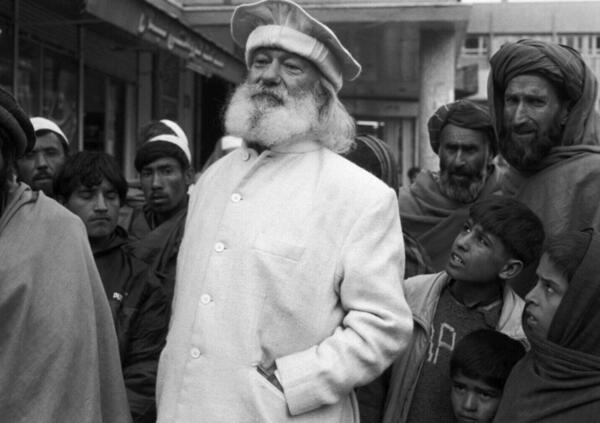

A pochi giorni dal ventennale dell'attentato alle Torri gemelle di New York, il mondo non sembra cambiato poi tanto. Quelle “guerre di pace” che avrebbero dovuto esportare la democrazia hanno avuto l’effetto contrario, scatenando nuovi conflitti, divisioni, odi e soprattutto insicurezza. Lo constatiamo con il ritiro americano (e degli alleati) in Afghanistan, dove il presidente del governo è scappato, l’esercito addestrato si è sciolto come neve al sole, i talebani sono tornati al potere e la popolazione vive giorni drammatici, tra chi cerca rifugio all’estero e chi si chiede di quali libertà dovrà privarsi. Chi in questi vent’anni non ha mai smesso di raccontare quel che accadeva sui fronti più caldi del pianeta è il giornalista Toni Capuozzo, che abbiamo incontrato a Morfasso, sulle colline piacentine, a margine della presentazione dei suoi libri: “Lettere da un paese chiuso” e “Piccole patrie”. Nel cortile dell’Osteria Zia Valentina, l’ex inviato del Tg5 – che nell’occasione ha ricevuto il premio “Testimone delle piccole comunità”, ci ha spiegato che cosa rappresenta per lui la data simbolo dell’11 settembre, spartiacque tra un’America ancora ferita e un nuovo nemico come il virus invisibile.

L’11 settembre non poteva arrivare in un momento più delicato, anche alla luce di quello che sta accadendo in Afghanistan. A vent’anni di distanza, che effetto le fa?

È paradossale che in aprile Biden aveva annunciato il completamento del ritiro proprio l’11 settembre come dada simbolica. Invece è arrivato prima e nel modo che abbiamo visto. Quello che più mi ha colpito di questo ventennale è che molti tra i 13 marines morti nell’attentato all’aeroporto di Kabul avevano 20 anni, quindi erano nati nell’anno dell’attentato alle Torri Gemelle. Li immaginiamo bambini cresciuti negli anniversari e probabilmente quella data aveva contato per farli diventare dei giovanissimi soldati degli Stati Uniti.

Stati Uniti che non ne sono usciti bene da questa missione in Afghanistan.

Fuori dai simbolismi, dobbiamo chiederci che cosa l’11 settembre ci mostrò nel 2001. E cioè un’America vulnerabile, ferita, colpita in un modo che nessuno di noi e nemmeno un terrorista “normale” avrebbe mai immaginato. Allora è iniziato un ventennio che ha segnato l’inizio del secolo: le guerre al terrore, l’Afghanistan, l’Iraq, la caccia a Bin Laden. Un ventennio che era finito un po’ prima solo con la pandemia, che aveva rubato le prime pagine dei giornali e l’attenzione di tutti noi con un nemico invisibile venuto da chissà dove.

Ora però, a sua volta, la “guerra al terrore” è tornata di stringente attualità.

Improvvisamente è la prima notizia che ha fatto passare in secondo piano la pandemia. Non capiamo quale sarà il ventennio che ci aspetta. Se ci sarà ancora una lunga lotta al terrore fondamentalista o se invece è scritto che il nemico dell’umanità sono i virus e continueremo a dividerci sul modo di affrontarli e se i vaccini sono necessari o meno. In questo momento si sovrappongono due emergenze molto diverse tra loro. Immaginiamo come avremmo raccontato l’Afghanistan se non ci fosse stato questo ritiro così drammatico, probabilmente avrebbe avuto poco spazio, perché vent’anni hanno contribuito a lenire le ferite e lo stupore. Ma ora, di nuovo, ci ritroviamo con un’America ferita.

Tornando al 2001, due grandi giornalisti italiani cercarono di dare due visioni diverse su come reagire al fondamentalismo islamico. Da una parte Oriana Fallaci con la sua invettiva “La rabbia e l’orgoglio” e dall’altra Tiziano Terzani con le sue “Lettere contro la guerra”. A vent'anni di distanza, chi secondo lei ci aveva visto più lungo?

A mio avviso credo che i fatti oggi diano ragione alla Fallaci, anche se in modo meno catastrofista. L’invito al dialogo e alla ragione di Terzani è rimasto un desiderio, una lettera morta. La storia ci ha mostrato il moltiplicarsi dei conflitti. Lui scriveva dopo l’11 settembre 2001 ma lo Stato islamico era in là da venire. Così come le offensive terroristiche nelle nostre città, a Londra, Nizza, Berlino o Strasburgo. Davanti a questo, il ramoscello d’ulivo si è rivelato soltanto un pio desiderio.

Qualche giorno fa lei ha scritto un post su Facebook per elogiare Claudio Locatelli, un giovane giornalista rimasto l’unico italiano in Afghanistan a raccontarci cosa sta accadendo. Ma la Rai dov’è?

L’assenza della Rai è triste… temo che questo sia dovuto ai tagli, che sono comprensibili, però è pur sempre il servizio pubblico e dovrebbe essere presente laddove è presente un pezzo di Italia. È anche la constatazione dello stato non felice del giornalismo italiano. Perché se non c’è la Rai poi non vanno in quei paesi neanche le televisioni private e le altre testate, tutto avviene a catena. Che in questo momento ci sia solo un ragazzo come Claudio Locatelli gli fa onore ed è anche prezioso, perché ci fa vedere quello che accade, cioè che non è solo un cupo regno del terrore. Però mi sembra davvero la radiografia del nostro giornalismo, con un freelance che si definisce “giornalista combattente”, cioè porta avanti un giornalismo fatto di cuore gettato oltre l’ostacolo, ma che nel frattempo è costretto a un lavoro insicuro, non retribuito e per il quale non matura la pensione. Ci dimostra che oggi se vuoi fare il giornalista, soprattutto in situazioni estreme, devi farlo come volontario. È la fotografia non incoraggiante di una passione che dovrebbe restare pur sempre una professione.