In Italia il calcio è una religione, ma i suoi dèi sono pochi. I calciatori assomigliano sempre di più a dei tronisti, i tronisti ai calciatori. Fuori dal campo li sentiamo parlare con toni diplomatici nel post partita, quando cercano di camminare sulle uova e non offendere nessuno. Troppi interessi in gioco, troppi sponsor e agenti, troppa paura di perdere like o consensi, troppo freno a mano tirato.

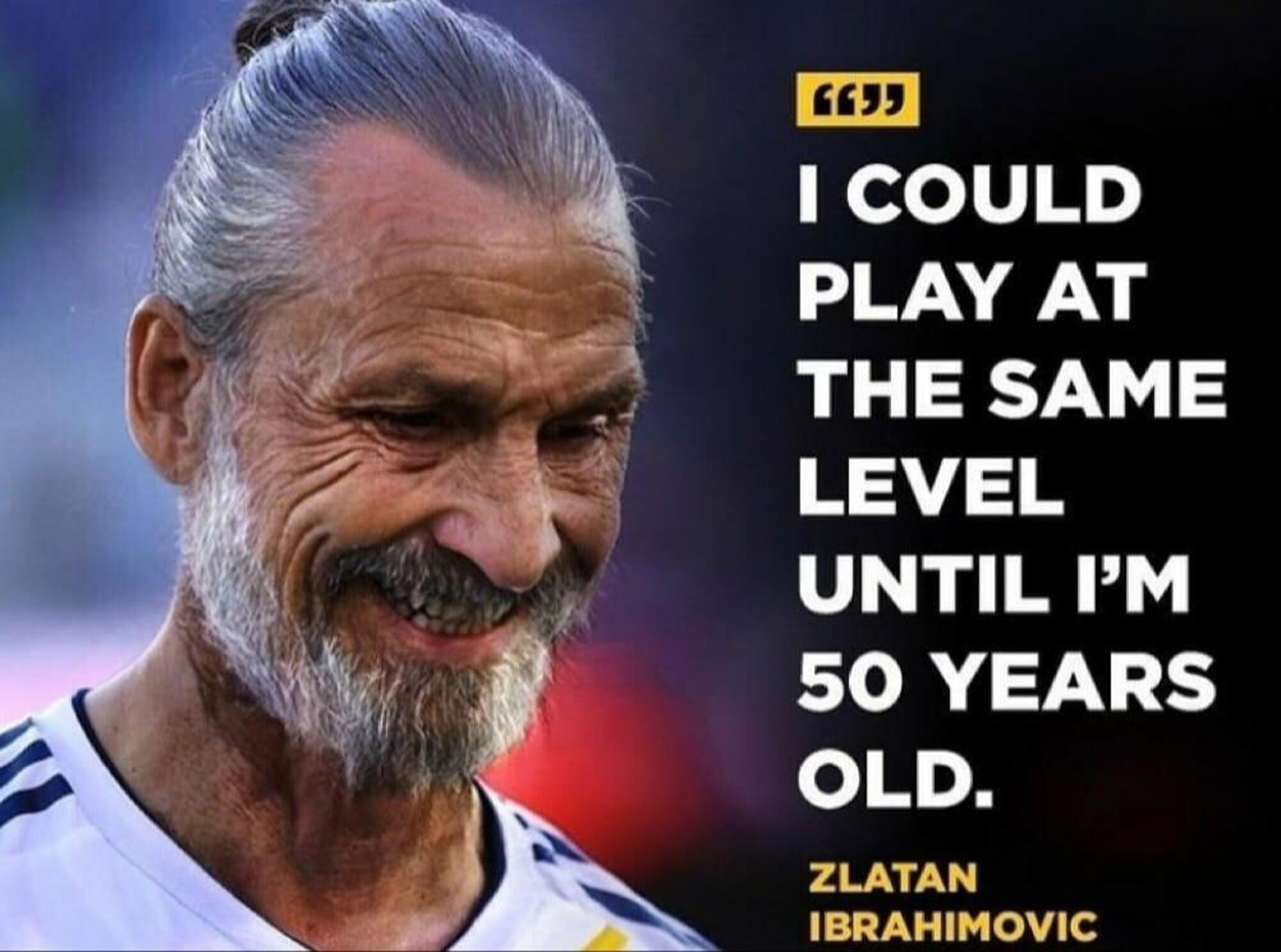

Poi c’è Zlatan, che oggi compie 39 anni ed è sempre stato un caso a parte.

Il motivo per cui basta dire solo il suo nome per far capire anche a mia mamma di chi stiamo parlando è che l’uomo che oggi compie gli anni, non è diverso dal ragazzino che giocava nel Malmö. Ibra non è un bad boy che vanta macchinoni e fa il tamarro. Ibra è un vero tamarro a cui piacciono i macchinoni e non le manda a dire. Sul campo e nella vita, lui è sempre lo stesso e sarà così anche a cent’anni. Se volete rendervene conto guardatevi il bellissimo Diventare leggenda, documentario sulla sua giovinezza in streaming sui siti Rai.

Non sono mai stato un vero appassionato di calcio, uno di quelli che piangeva se la sua squadra perdeva la partita, ma ho sempre amato il gesto atletico e la personalità. Ho letto da qualche parte che la stessa cosa la pensava Gianni Mura.

Anni fa per caso lessi il suo libro, Io, Ibra, che in Svezia è un best seller al pari di Harry Potter e non potei che innamorarmi definitivamente di lui. Inizia con una citazione: «Si può togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo».

Ecco, senza divinizzarlo, vorrei dire che è questa normalità che lo rende speciale. C’è sempre stata un’epica dei ribelli intasata di finti ribelli, ma non è il suo caso. Figlio di un muratore bosniaco e di una donna delle pullizie croata, cresciuto in un sobborgo svedese con una sorella tossica e un padre alcolizzato, ha assistito all’arresto di sua madre. Un ragazzino così, o va a finire male o tira fuori la grinta.

Ibra è famoso per essere uno spaccone, uno che a vent’anni doveva andare all’Arsenal di Arsène Wenger e sostenere un provino e dichiarò: «Zlatan non fa provini». Uno che quando la Svezia uscì dal play off per i Mondiali disse: «Una Coppa del Mondo senza di me non vale la pena di essere guardata». Uno che alla firma del contratto con la Juve stava per far saltare tutto perché voleva una Ferrari Enzo (400 esemplari prodotti) e la ottenne, mentre Bettega e Giraudo sudavano freddo al telefono con l’Avvocato.

Alle orecchie di chi non conosce la sua biografia queste possono sembrare gesta da egomaniaco, simili a quelli che dicono i rapper finto gangster. Serve andare a fondo e conoscere la sua storia per capire quanto invece questa forza agonistica sia stata la sua salvezza.

Se ci pensate fin da piccoli ci insegnano a esser buoni e aspettare il nostro turno, a porgere l’altra guancia, a volte pure a sopportare. Beh è giusto. Ed è giusto che ci siano tanti campioni “buoni” nel calcio (pensate solo a Baggio, Del Piero, Maldini), ma che mondo sarebbe senza Ibra?

Il successo non è qualcosa che ci cala dall’alto, ma una meta che si raggiunge con lo sforzo. Per questo Ibra ha sempre preso sicurezza da se stesso. Sul Barca, la squadra più forte del mondo, scrive nel suo libro: «Sembrava un collegio. Xavi, Messi e Iniesta e tutta la combriccola sembravano tanti scolaretti. I migliori giocatori del mondo stavano li a inchinarsi e io non ci capivo niente. Cominciai ad adeguarmi, diventai docile come un agnellino. (...) Mi ero messo un tappo sulla bocca e questo è pericoloso, anzi pericolossisimo, potete credermi. Io devo essere arrabbiato per giocare bene, devo urlare e far casino».

Quanti di noi hanno quel tappo sulla bocca? Questa roba è un manifesto, rende Ibra simile agli Oasis, a Jim Morrison, ai Beatles, a Gascoigne. Ibra nel calcio ha rappresentato questo. E l’ha fatto con la coerenza di uno che entra nello spogliatoio degli LA Galaxy, una ridicola squadra americana dove poteva terminare la carriera da nababbo, e minaccia di picchiare personalmente chi non muove il culo. Perché vuole solo vincere.

Ibra è il gol di rovesciata con la Svezia da 40 metri, i quattro anni attesi per incontrare Materazzi da avversario e restituirgli un fallo che lo manda all’ospedale. Sono tutte cose disdicevoli, ma danno quel tocco in più al pallone, riportando il calcio nei campetti di provincia e nei sobborghi, lontano dagli ingaggi milionari e la celebrità. In fin dei conti, è grazie a gente come Ibra che questo è lo sport che tutti amiamo.

![Pecco Bagnaia a MOW: “A inizio 2025 ho sbagliato a non accettare i risultati. I mondiali con Ducati? Tendo a screditarmi per trovare motivazione" [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/48995342/HOR_STD/600x/francesco-bagnaia-20.jpg)