È il tempo, il problema. Il tempo che manca, il tempo che passa, il tempo che non si riconosce nelle cose che restano. Quando si ha a che fare con le ricorrenze, con i numeri che diventano sempre di più grandi, tondi, lontani, il tempo diventa il nemico. Nemico di chi non c'è, per sempre bloccato dentro ricordi, fotografie, cose che non si ha avuto modo di fare. Nemico di chi c'è, di chi è rimasto, e nelle pieghe di quelle mancanze legge tutto quello che non c'è stato. Il tempo per i successi, per le delusioni, per l'amore, gli amici, la famiglia, per sé stessi. Diventa un conto alla rovescia in negativo, che rischia di mangiarsi tutto, senza lasciare niente.

Quando si muore a 25 anni poi, con un destino grande, di quelli da ricordare, cucito sul proprio petto come lo stemma di una scuderia, il tempo che non c'è stato sembra essere l'unica cosa importante.

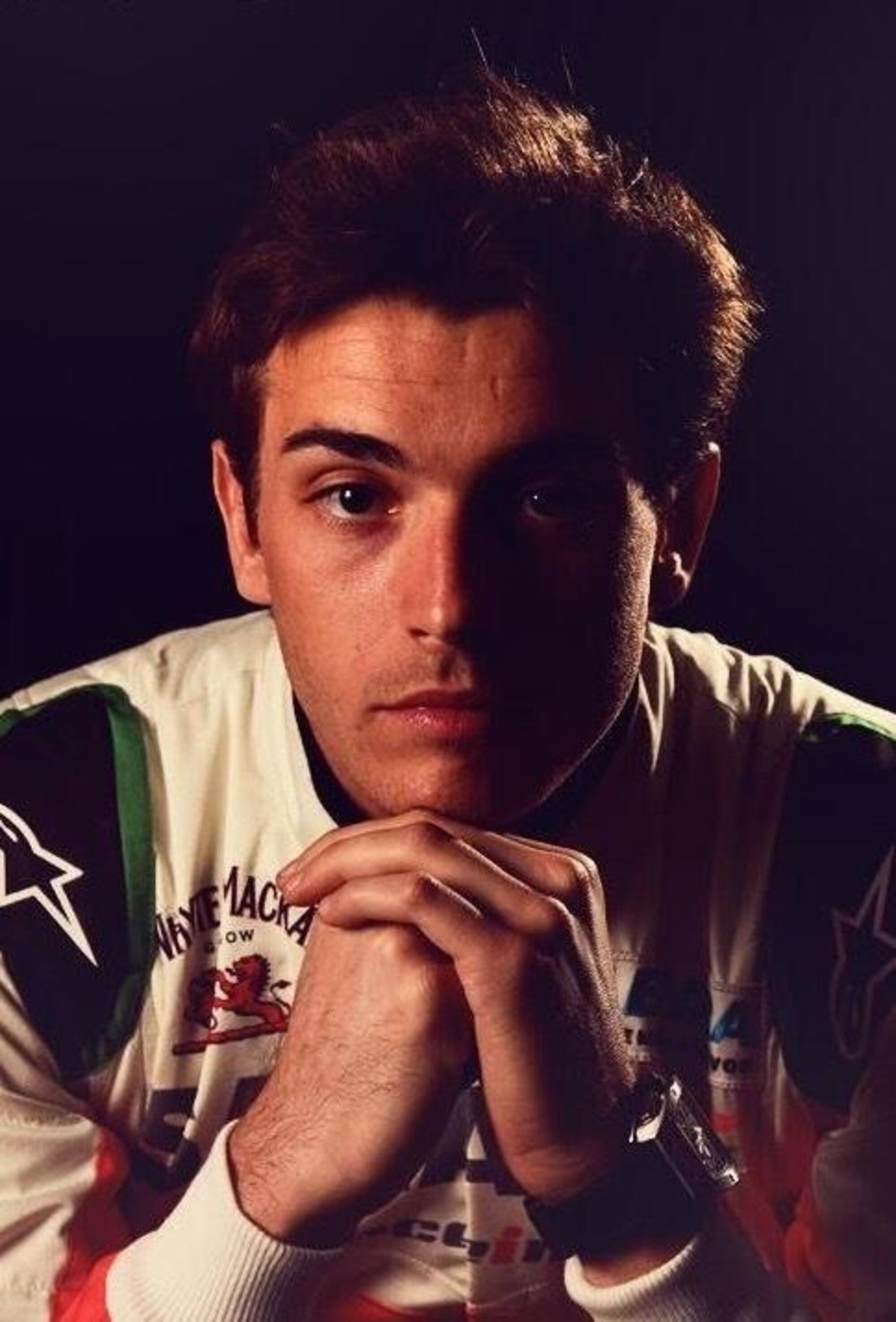

Perché Jules Bianchi è morto in un giorno d'estate di otto anni fa, il 17 luglio del 2015. E in questo caso, terribile e lentissimo, il tempo c'è stato. Una gestazione lunga, interminabile, per dirgli addio. Dall'incidente in cui rimase coinvolto a Suzuka, il 5 ottobre del 2014, all'estate dell'anno successivo, quando a Nizza fu dichiarata ufficialmente la sua morte. Per chi c'era, dentro e fuori dal paddock, dentro e fuori dalle mura di una casa distrutta dal dolore, quelli furono mesi di una speranza inconsapevole e di un'accettazione tragica. Ci furono domande, colpe, responsabilità, ci fu un tribunale mediatico prima, uno reale poi.

La morte di un ragazzo dal futuro scritto dentro alla storia di Ferrari, il primissimo pilota della Driver Academy di Maranello, divenne come spesso succede quando si ha a che fare con il motorsport il tempo per fare i conti: sulla sicurezza, sul lavoro fatto (quante volte in quei mesi abbiamo letto "il primo morto in F1 dopo Ayrton Senna"?), su quello che ancora c'era da fare. Suzuka 2014 per tanti fu uno schiaffo a mano aperta, una botta di consapevolezza sulla pericolosità di questo sport per chi - per età anagrafica soprattutto - non aveva mai fatto i conti con la morte in Formula 1.

"Sarebbe stato un grande campione" dicevano tutti, così come continuano a fare. Un giovane talento mai realizzato, un ragazzo che avrebbe fatto grandi cose. "Era uno di quelli buoni, uno dei grandi" dirà Daniel Ricciardo, ricordando l'amico di kart con cui era cresciuto. "Non ha avuto il tempo di dimostrare il suo talento" ripeterà tempo dopo il padre Philippe.

Ma c'è di più. Perché in questo mare di sentimenti malandati, di malinconia e rimpianti che non si attenuano con il passare degli anni, ricordare Jules Bianchi non deve essere solo una rincorsa al tempo che non c'è stato. A otto anni dal suo addio papà Philippe continua a preferire il ricordo di chi era: "Una persona così bella, con un cuore grande" e proprio per questo il desiderio della famiglia è quello di tutti quelli che gli hanno voluto bene "non vogliamo che la gente lo dimentichi perché il suo ricordo vivrà sempre con noi".

Un giorno una persona molto vicina a Jules mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai: "È un po' come se andandosene mi avesse lasciato qualcosa, qualcuno, per non farmi andare avanti da solo". Questo, è il tempo positivo. Quello che ha avuto, seppur troppo poco, per farsi amare, per amare, per godere di una vita vissuta inseguendo la sua passione. Questo è quello che va celebrato oggi, che non va dimenticato mai anche, e soprattutto, nei giorni più duri delle ricorrenze che diventano tonde, che si fanno lontane.

Per chi Jules l'ha visto correre, crescere, per chi nella sua morte ha visto cambiare il senso di questo sport, per chi semplicemente lo ricorda come un talento mai realizzato. C'è di più, c'è sempre di più. Sotto la pioggia di Suzuka, sotto al sole spento di Nizza. C'è un ragazzo grande, per sempre lì. Che il tempo non cancellerà.

![Misano ha un solo re: per Valentino Rossi e BMW una vittoria da brividi [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/33236908/HOR_STD/600x/valentino-rossi-seguira-wrt-pasara-piloto-oficial-bmw-probara-lmdh-202291073-1667943201-1.jpg)