Lo stato di angoscia e sospensione del primo lockdown, per qualcuno è stato uno stimolo creativo. Paolo Condò, tra i più illustri e apprezzati giornalisti sportivi italiani, ha deciso di affondare le mani in quel vuoto per tirare fuori una serie di thread a cui ha dato il titolo Uno stadio al giorno. Ogni mattina apriva il cassetto della sua memoria e raccontava su Twitter esperienze legate ad alcuni dei centinaia di stadi visitati in carriera. Un modo per esorcizzare lo stato dormiente di tutte le cattedrali che in quel periodo senza calcio restavano spente, ma anche un percorso guidato all'interno della sua lunga carriera di inviato per far conoscere personaggi, luoghi, storie che Condò ha vissuto e di cui è stato testimone.

La rubrica ha riscosso da subito un grande successo, scandito dall'invito corale di trasformare quei racconti in miniatura in un libro. Suggerimento accolto. È questa la genesi di Porte Aperte (Baldini+Castoldi, 2020), un parto naturale. Il volume, ben curato, dal formato grande, è arricchito da fotografie e illustrazioni che accompagnano i testi, scritti con la solita lingua che fila via scioltissima, calda, empatica, coperta da una patina di ironia. Dentro ci sono alcuni degli stadi già descritti su Twitter, insieme ad altri che Condò si è tenuto tra le munizioni quando ha intuito il potenziale della sua idea.

Porte Aperte è soprattutto l'autobiografia di un cronista che ha avuto la fortuna di vivere l'ultima età dell'oro del giornalismo, magistralmente sfruttata per soddisfare la sua febbrile curiosità. Condò usa gli stadi come spesso si usa il calcio: come pretesto per parlare d'altro, come chiave d'accesso per altri mondi. Infatti, il libro non descrive solo la sacralità di Wembley, il “battito” della Bombonera o l'ostilità del Marakana di Belgrado, ma racconta il dolce peregrinare di un uomo che, armato di taccuino e meraviglia, è stato sempre pronto ad addentrarsi in storie laterali. Sfogliando le pagine capita di trovarlo seduto a bere champagne e parlare di belle ragazze nella villa di un sospetto narcotrafficante, oppure sui seggiolini di tribune scalcinate nella “zona di esclusione” di Pripyat.

Difficile, per chi ama lo sport e il giornalismo, trovare un libro che meglio di Porte Aperte permetta di evadere dall'immobilismo a cui questa pandemia ci ha costretti. Abbiamo intervistato l'autore.

Porte aperte nasce da una thread di successo. L'apprezzamento sui social è diventato un buon viatico per tradurre qualcosa di «non necessario e non finalizzato» - cito dalla sua introduzione -, in un progetto concreto?

È la grande occasione che ti offre il presente. I social oggi permettono di fare ricerche di mercato, sono utili per capire se i contenuti che produci riscuotono interesse o restano lettera morta. Complice il momento particolarmente duro che stavamo vivendo in quel primo lockdown, ebbe un riscontro incredibile. L'idea del libro, dopo i primi capitoli di quella rubrica, si era già formata nella mia testa. Quello che volevo fortemente, però, è l'oggetto che è uscito, ovvero un libro fotografico, con disegni, cartine, immagini e suggestioni dei luoghi che ho visitato. Ho girato per trent'anni il mondo per vedere partite di calcio, ma non guardavo soltanto quello che accadeva in campo.

Lo spazio dei commenti sotto ai suoi tweet è in assoluto tra i terreni meno battuti dagli hater, soprattutto in rapporto alla sua celebrità. Un caso rarissimo, considerando che si occupa di un argomento – il calcio - che insieme alla politica solletica di più la pancia dei troll. Garbo, moderazione, competenza. Sono questi i tratti che la tengono lontana dagli insulti?

Sono consapevole di vivere una bella luna di miele. Ho un tweet fissato che stabilisce le regole della casa: chi non le rispetta per me è fuori. Anche perché quando ne ho il tempo interagisco, non sono quello che fa il tweet e poi sparisce. Certo, avendo un numero rilevante di follower rispondere a tutti è umanamente impossibile, però la risposta a campione cerco di darla a tutti quelli che mi pongono dubbi e anche critiche, purché siano intelligenti e centrate. È buona educazione, oltre a un modo per creare engagement. È importante far sapere a queste persone che non stanno parlando con una casella postale.

Diciamo che la aiuta non farsi attrarre da polemiche spicciole.

In quelle non ho alcun interesse a intervenire. E me ne tengo alla larga per un motivo molto semplice: commentare è il mio lavoro, e io per fare il mio lavoro vengo pagato, nella fattispecie da Sky e da Repubblica, quindi le mie riflessioni su certi temi le esprimo a Sky o le scrivo su Repubblica. Non le metto gratuitamente su Twitter. Se noti, chi sguazza in queste polemiche sono perlopiù, vado all'ingrosso, persone che fanno un altro mestiere o giornalisti pensionati. Non ci sono figure centrali, come io sono sicuramente in questo momento per la mia visibilità. E per questo ho dei doveri, oltre che dei diritti.

Oggi un giornalista è costretto a mettersi in mostra sui social?

Quando sono arrivato alla Gazzetta, il mantra che mi veniva ripetuto era che il giornalista nella sua individualità contava poco, faceva tutto quella carta rosa. Un modo per diminuire il potere d'acquisto dei singoli giornalisti. Per far credere che nessuno guardava la firma sotto a un pezzo. I social hanno ribaltato completamente quel paradigma, sempre che fosse vero. Io ho i miei dubbi.

Anche perché a quel tempo le testate si contendevano i giornalisti, facevano mercato come le squadre. Se un giornalista aveva lavorato in più giornali voleva dire che era bravo, oggi significherebbe che quelle testate hanno chiuso.

Però lei è stato appena “ingaggiato” da Repubblica.

Ora il mercato si è riaperto, dopo essere stato chiuso per tanto tempo. E questo sempre grazie ai social, che danno visibilità ad alcuni giornalisti. Soprattutto quelli che li utilizzano nella maniera migliore.

Quelli che una volta erano lettori, oggi vengono chiamati “bacino d'utenza”.

In America se un freelance si presenta per vendere un articolo, la prima cosa che gli viene chiesta è quanta gente lo segue su Twitter.

Dopo La storia del calcio in 50 ritratti, un altro libro illustrato che ricalca una struttura simile (foto + testo). È come se negli ultimi tempi si fosse fatto carico di una missione: prendere tutta la bellezza del calcio, scomporla, e consegnarla in frammenti agli appassionati.

Per quanto riguarda l'insieme delle due pubblicazioni è assolutamente così. Ma Porte Aperte ha una finalità integrativa rispetto a quella che hai esposto. Questo è anche un racconto di come vivevano i giornalisti prima della grande crisi della stampa, di un benessere economico che mi ha permesso di girare il mondo e vivere tutte le esperienze che ho fatto. Oggi, anche nelle grandi testate, il numero degli inviati è drasticamente ridotto, e solitamente vengono mandati in posti molto più accessibili di quelli che io ho avuto la fortuna di visitare. Gli stadi sudamericani di cui parlo nel libro, per esempio, sono in gran parte il retaggio di un periodo del 1993, quando trascorsi tutta l'estate in Sudamerica girandola in lungo e in largo per vedere le partite di qualificazione mondiale. La Paz, Barranquilla, sono posti in cui generalmente i giornalisti italiani non vanno più. E dunque memoria, sì, ma anche rimpianto.

Agli occhi di giovani giornalisti le sue testimonianze appaiono come una serie di splendide suggestioni di un mestiere che visto così appare bellissimo, ma al contempo restituiscono la consapevolezza, amara, che quel tipo di giornalismo sul campo per molti di loro rimarrà un sogno. Quanto la rattrista?

Moltissimo. Da una parte sono consapevole del privilegio che ho avuto, dall'altra fa male sapere che oggi sia impossibile replicare quello schema, molto comodo, del quale io ho goduto; e cioè il giornale che ti dice vai in Sudamerica, hai volo, albergo a 4 stelle e ristoranti pagati, devi soltanto raccogliere notizie. Durante quei viaggi ho conosciuto tantissimi giornalisti freelance di vari paesi che andavano a coprire eventi e poi vendevano i servizi. Oggi è diventata la norma. Se una partita si disputa lontano il giornalista ne scrive guardandola in televisione, ma questo ha il fiato molto corto, perché poi la gente – giustamente - si chiede perché deve comprare il racconto di qualcosa che è stato vissuto nello stesso modo in cui l'hanno vissuto loro.

E quindi cosa risponde a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare al mestiere e immagino le scrivano per chiedere consigli?

Il mio suggerimento è quello di autofinanziarsi un periodo all'estero in posti dove giornalisti mainstream non arrivano. È prima di tutto un modo per fare esperienza sul campo, che è l'aspetto più divertente del nostro lavoro. E poi ti permette di avere in mano qualcosa che altri non hanno. Nell'ultimo decennio, per esempio, ho consigliato a molti di andare a Rio De Janeiro. Nell'arco di tre anni, dal 2013 al 2016, ci sono stati Confederations Cup, Mondiale e Olimpiadi. Lì un giornalista freelance aveva occasione di raccogliere tante storie da raccontare e da vendere. Solo Rai e Corriere della Sera avevano corrispondenti sul posto. Io le cose migliori della mia vita le ho fatte quando ero solo, non in comitiva con altri giornalisti.

Era da solo anche quando è stato ospite nella villa di Sànchez, proprietario di un presunto “club dello zuccherificio” di Cali, in Colombia.

Guardando Narcos, la serie tv, mi è sembrato di rivivere quei momenti. Sono finito lì per caso, ma in Colombia avevo un contatto preziosissimo. Un amico fraterno che conobbi da ragazzo quando mi occupavo di cronaca nera per “il Piccolo” di Trieste. Era un giovane e ambizioso ufficiale di polizia che a un certo punto andò in America per fare un corso alla Dea, fino a diventare il più grande esperto italiano di lotta al traffico di droga. Venne mandato sotto copertura all'ambasciata italiana di Bogotà, nel finto ruolo di impiegato, ma coordinava una grossa operazione di narcotraffico. Quando arrivo nell'estate del '93 in Sudamerica, la prima cosa che faccio è chiamarlo. Abbiamo passato un mese di avventure mirabolanti.

Trieste come Rosario, culla di talenti.

(Sorride, nda). Beh, Nereo Rocco, Ferruccio Valcareggi. Diciamo che è bello pensarlo.

Ha descritto il libro come qualcosa di molto simile a un'autobiografia. Per scriverlo ha dovuto attingere alla memoria, muoversi tra i ricordi. È stata anche un'occasione per fare i confronti con la sua storia personale? E oggi, guardandosi indietro, è soddisfatto di dove è arrivato o appartiene alla categoria degli eterni insoddisfatti?

È chiaro che è stato un modo per analizzare il mio percorso. Non parlerei di bilancio, quello si fa alla fine e io sono ancora un ragazzino. Diciamo il tempo intermedio di uno slalom. Onestamente era faticoso immaginare più di quello che ho ricevuto dalla professione. Sono molto contento di quello che ho fatto. Ma c'è anche una contentezza umana. E qui mi viene in mente la prima volta a Wembley.

È nel libro, ma continui pure qui.

Ero un ragazzo, la mia fidanzata mi aveva lasciato e io tentavo disperatamente di riprendermela, senza successo. In quei giorni a Londra ero tristissimo, allora decido di visitare Wembley, dove non ero mai stato, per tirarmi un po' su. Una volta dentro rimango colpito dal cartello “keep off the grass”, che ti intimava di non avvicinarti a quell'erba meravigliosa. Quando, molti anni dopo, sono tornato lì con mia moglie e i miei figli che guardavano estasiati l'impianto e ho rivisto quel cartello, sono tornato indietro a quel viaggio “tragico” di amore non più corrisposto.

Dal tono della sua scrittura si percepisce, ad anni di distanza, tutta la meraviglia e la curiosità suscitate dalle sue esperienze al momento di viverle. Oggi che è più stanziale, come soddisfa quella sete di scoperta?

Eh, questa è un'ottima domanda. Viaggiando, anche se in questo periodo non si può. Nel giornalismo italiano c'è una stortura che in quello anglosassone, per esempio, è molto meno evidente. Quando sono arrivato in Gazzetta erano i vecchi a essere mandati in giro, mentre i giovani restavano a marcire in redazione. Da una parte era sensato perché avevano esperienza e sapevano come muoversi, dall'altra l'energia dei giovani è straordinaria. Molte delle cose folli che ho fatto, oggi non le farei più.

La soddisfazione e l'errore più grande della sua carriera.

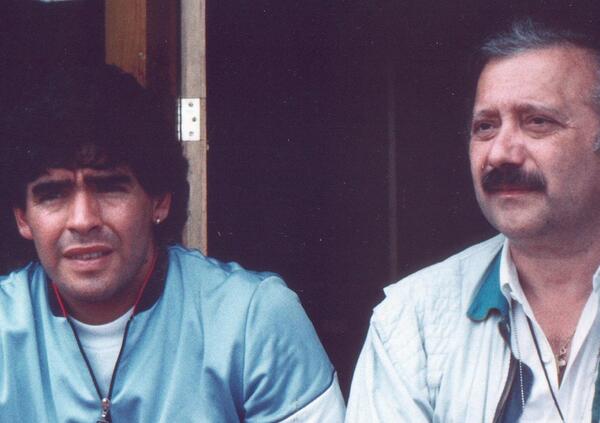

L'errore è chiaramente quello di valutazione che feci su Batistuta, la prima volta che lo vidi giocare, e che nel libro racconto. Dovrei ancora nascondermi. La soddisfazione è legata a quella volta che intervistai Maradona a Dallas. C'erano cinquecento giornalisti che aspettavano di salire da lui, e lui ne scelse solo tre. E io, grazie alla raccomandazione del massaggiatore Carmando, ero tra quei tre.

Un'occasione particolare in cui ha avuto il timore di non riuscire a consegnare il pezzo?

Ricordo una partita, a Mosca. Si giocava nel tardo pomeriggio. Dettai il pezzo al nulla, senza sapere se dall'altra parte ci fosse qualcuno a raccogliere le mie parole. Sentii solo un flebile rumore dello stenografo. Andai sulla fiducia. All'epoca non c'erano cellulari ed era impossibile sapere se il pezzo fosse arrivato. Atterrai all'aeroporto di Malpensa in piena notte e mi precipitai all'edicola di corso Buenos Aires per comprare la Gazzetta e vedere se c'era il mio pezzo. Beh, c'era.

Ha detto che lo stadio che consiglierebbe di visitare è Anfield, ma assecondi la distopia, dimensione che da qualche mese ci è piuttosto familiare: il mondo sta per finire, resta una sola partita di calcio da disputare, in quale stadio la farebbe giocare?

Vorrei vedere un Real Madrid-Barcellona al Bernabeu, perché a Madrid conosco ottimi ristoranti. Sempre se mi è concessa un'ultima serata.

Il titolo è un auspicio, quello di rivedere al più presto il pubblico sugli spalti. Eppure, per quanto negli ultimi anni ci sia stata una crescita della media di spettatori, molti stadi della nostra serie A erano semideserti anche prima del lockdown. Penso a Napoli, una piazza che nell'ultimo decennio ha ambito a traguardi importanti e che in casa era seguita da pochissime persone. Come si rimettono i tifosi al centro dello spettacolo?

Ci sono molte risposte integrate. È chiaro che è necessaria una politica di ristrutturazione degli impianti. Uno stadio fatiscente come il San Paolo, con le tribune molto lontane dal campo, di certo non ti invoglia ad andarci. Paghiamo anche le scelte prese nel '90, quando ci fu quasi l'obbligo di fare la pista d'atletica perché altrimenti il Coni non avrebbe finanziato i lavori. Poi sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra proventi derivati dai diritti tv e incassi dello stadio. Se vuoi pompare tanto dai diritti hai bisogno di impianti più piccoli, pieni, che diano un'immagine migliore per le televisioni. Ma a quel punto il rischio è tagliare fuori le fasce popolari, perché è evidente che se costruisci uno stadio confortevole, con i ristoranti e i bar e i negozi, i prezzi per assistere alle partite si alzano. È fondamentale che alcuni settori abbiano prezzi calmierati, per permettere a tutti di acquistare un biglietto. Al Madison Square Garden di New York puoi mangiare un hamburger o fare una cena a tre stelle. E su 20 mila posti ci sono 20 mila prezzi diversi.

Di contro la sensazione è che nonostante il progresso tecnologico abbia fatto di tutto per trasformarci in appassionati da divano, lo stadio abbia ancora un enorme vantaggio rispetto alla tv: quello di poter vivere davvero l'evento. In casa guardiamo la partita distrattamente, con un secondo dispositivo in mano, quasi più interessati a commentarla sui social che a seguirla. Dal vivo, invece, l'immersione è totale.

Vivere la partita allo stadio è sempre un'esperienza meravigliosa. Lo era persino lavorandoci, quando dovevo sempre controllare l'orologio. Tante volte ho invidiato il tifoso che si poteva vedere bene il secondo tempo, perché io lo passavo con la testa bassa sul computer, alzandola solo quando sentivo crescere il mormorio della gente man mano che la palla si avvicinava all'area. Un vero appassionato non potrà mai rinunciare all'emozione che ti dà il calcio dal vivo.

Il formato è grande, non è che il suo libro ha anche l'ambizione di finire esposto sui quei tavolini bassi dei salotti?

Ha anche l'ambizione di essere lì, ma prima di tutto di essere letto, perché Porte Aperte è un oggetto bellissimo.

Se siete arrivati fino a qui seguiteci anche su Facebook e su Instagram