700 mila, è questo all’incirca il numero di coloni israeliani che da tre generazioni vivono illegalmente in Cisgiordania. Dal ’67 a oggi è normale immaginare il 40% della Cisgiordania invasa da estremisti israeliani. La cifra diventa 800 mila se si pensa al numero di persone effettivo, mentre 700 mila sarebbero in effetti i residenti ufficiali. 700 mila (almeno), è il numero di palestinesi che furono costretti a fuggire dai territori in cui vivevano. È quello che conosciamo con il nome di Nakba, cioè “catastrofe”. Ora immaginate di prendere in considerazione una cifra del genere, una città come Palermo o Torino, e immaginate, come successe per altri motivi nel ’48, di spostarla in massa in un altro territorio. È ciò su cui quasi nessuno sta ponendo l’attenzione, anche se Benny Morris, nel suo ultimo articolo per Quillette, fa riferimento allo scenario che una transumanza dalla Cisgiordania all’interno dei confini legali di Israele potrebbe aprirsi: la guerra civile.

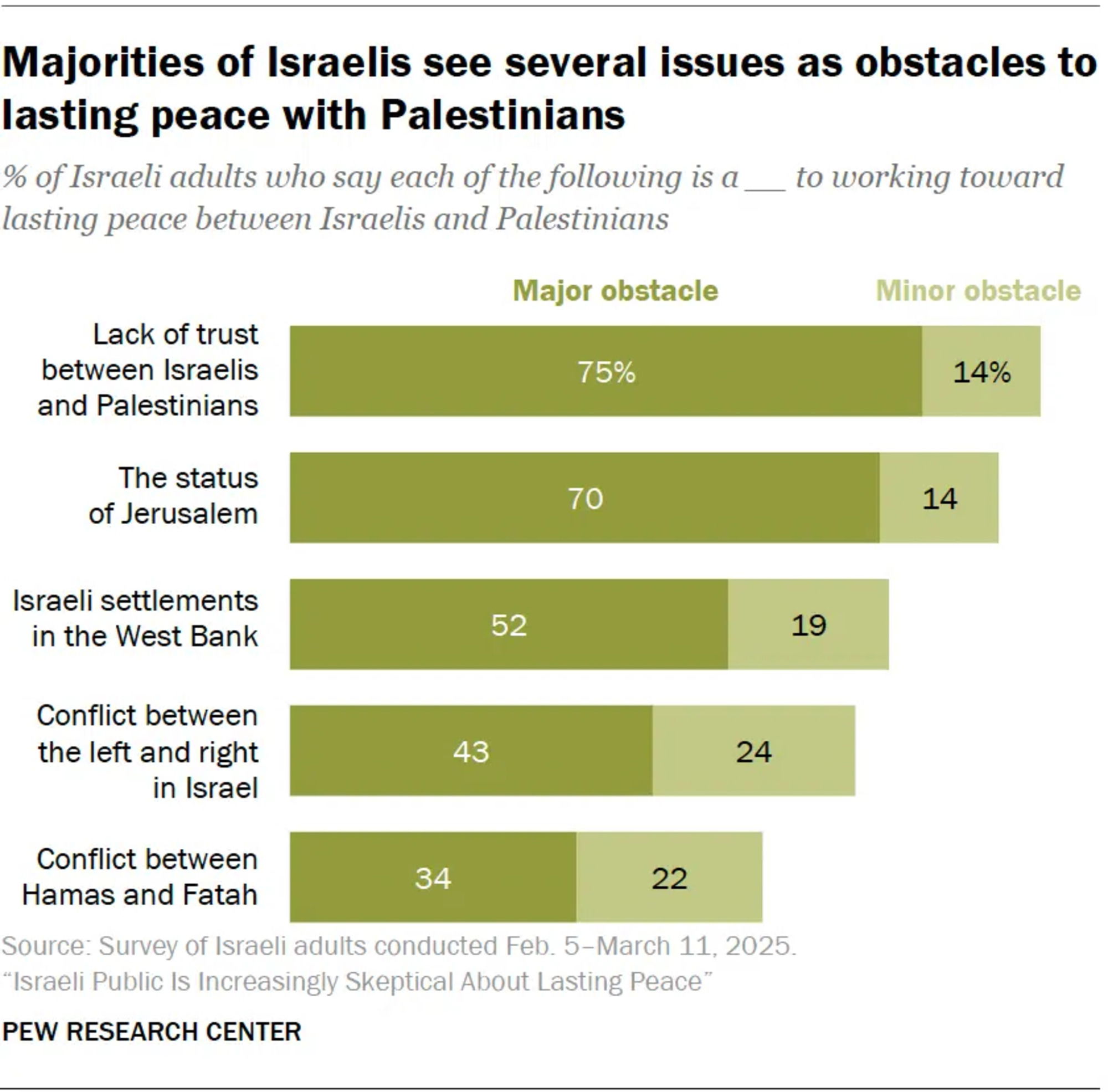

Il piano di pace di Trump pone 20 condizioni. Nessuna di queste fa riferimento agli insediamenti illegali in Cisgiordania, che sono invece uno dei punti centrali del conflitto israelopalestinese almeno dalla fine della Guerra dei sei giorni. Per semplificare. C’è chi difende Israele da sempre, fin dalla sua fondazione, e chi lo critica, ugualmente, fin dall’inizio. Ma quasi tutti sono d’accordo nel ritenere la situazione che si è andata a stabilizzare alla fine degli anni Sessanta come nociva e inaccettabile. Ed è su questo accordo pressoché unanime, tranne per la destra israeliana, che gli accordi sviano con nonchalance. Venti punti, di cui nessuno realmente incentrato su un problema che, per il futuro di quei territori, sarà cruciale: la liberazione dei territori occupati in Cisgiordania, in cui ora vivono abbastanza israeliani da costituire una realtà solida, stabile e pericolosa non solo per i palestinesi, ma anche per gli israeliani stessi. Secondo i sondaggi del Pew Research Institute, circa il 50% della popolazione israeliana appoggia gli insediamenti in West Bank, convinti che questi possano aiutare la sicurezza nazionale (gli insediamenti sono in posizioni strategiche e possono essere considerati degli avamposti di Israele per intercettare attacchi e tensioni ai confini). Questo significa che la possibilità di spostare 700 mila individui da quella che di fatto considerano casa loro, spaccherebbe la società israeliana in due fazioni. Per altro sempre la metà degli israeliani (52%) sembra convinti che le colonie siano il principale ostacolo alla pace tra i popoli.

La storia delle colonie in Cisgiordania è molto meno contorta di come ci si potrebbe aspettare guardando al più ampio quadro della storia arabo-israeliana. Per dieci anni, dal 1967 al 1977, gli insediamenti – tendenzialmente vicino a Gerusalemme – sono stati giustificati come presidi di sicurezza, ma in pochissimo tempo per molte correnti fondamentaliste, tra sionismo e religione, gli insediamenti divennero il punto di partenza per la conquista dell’antica Giudea e Samaria, un piano non lontano dalle intenzioni della parte più estremista del governo di Netanyahu, basti pensare al piano del ministro delle finanze Bezalel Smotrich che vorrebbe annettere oltre l’80% della Cisgiordania (il doppio rispetto alla parte già occupata illegalmente) a Israele. Nessun governo, né di destra né di sinistra, ha comunque posto fine all’occupazione illegale, anzi, ne ha garantito l’espansione. Ogni insediamento, seppur considerato illegale, è rimasto dov’è dal momento della sua fondazione a oggi. Neanche quando nel 2005 Israele si ritirò formalmente da Gaza, in Cisgiordania cambiò qualcosa. Negli ultimi cinque anni si stima che il numero di coloni sia aumentato almeno del 15-16%, e a partire dal 2022 gli atti del governo israeliano per legalizzare le colonie sono anch’essi aumentati. Questa accelerazione dimostra quando sia problematico evitare di discutere di questi territori.

Al lato, è fondamentale ricordare che comunque, da parte araba e palestinese, non c’è mai stata alcuna volontà di risolvere il problema in modo concreto e realistico. Nel 2000 Arafat rifiutò un accordo con Barak e Clinton in cui si prevedeva che la Striscia, la Cisgiordania (circa il 90%) e Gerusalemme Est tornassero sotto i palestinesi, al netto di alcuni blocchi strategici per Israele; e che i rifugiati palestinesi venissero risarciti economicamente e riposizionati fuori dai territori israeliani, sotto il futuro Stato palestinese. Lo stesso tipo di accordo venne rifiutato, dopo la Seconda intifada (quando dei terroristi palestinesi attaccarono sistematicamente le città israeliane vicino alle fermate del bus e in altri spazi pieni di civili), nel 2008. Non si può dire, quindi, che non siano state resistenze da parte di chi oggi vorrebbe passare unicamente come vittima. Di fatto, ormai, immaginare la Cisgiordania senza coloni è pressoché impensabile. Nonostante la comunità internazionale abbia sempre condannato gli insediamenti israeliani, oggi la realtà supera il diritto, anche grazie ad alcuni deterrenti fondamentali, tra cui l’ottimo consenso di cui godono i coloni in patria. Davvero, come dice Benny Morris, si rischia la guerra civile nel caso in cui Israele dovesse accettare di far ritirare gli israeliani che da quasi sessant’anni vivono su terre che non sono loro? O si crede che la pace potrà essere duratura se non si farà nulla risolvere la questione cisgiordana?