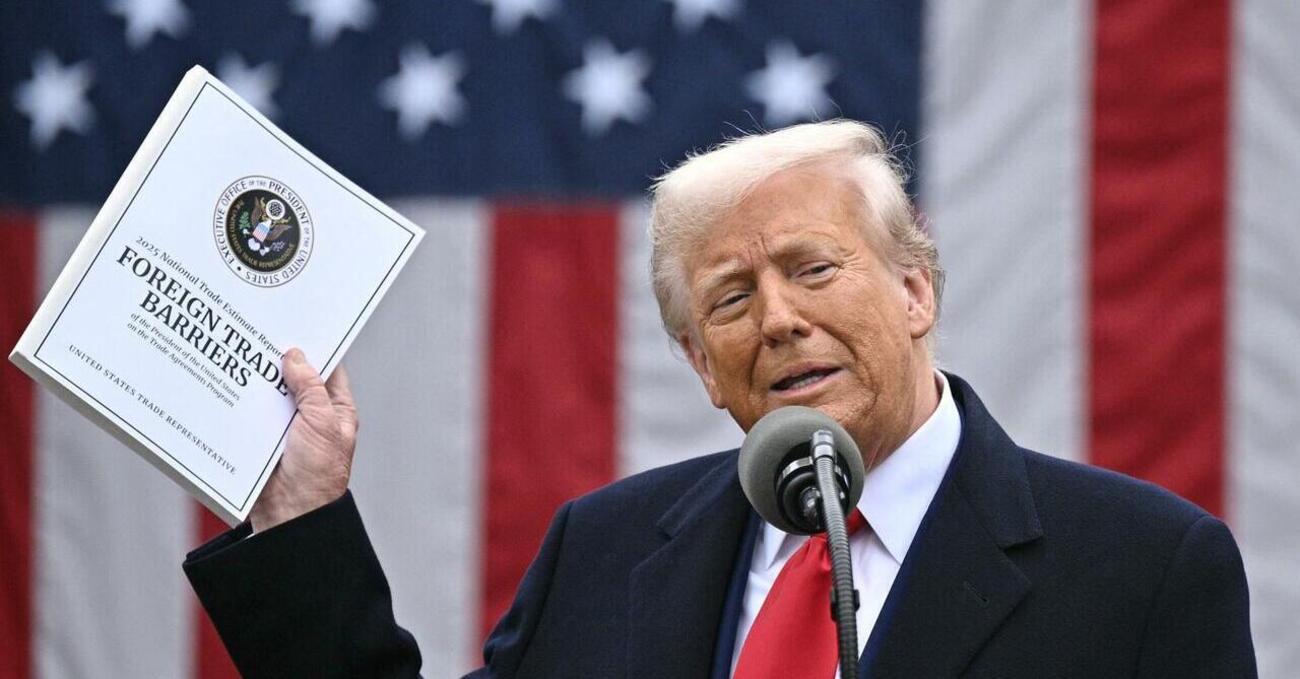

Un dazio del 15% su tutte le esportazioni europee verso gli Stati Uniti in cambio di 1.350 miliardi di dollari tra acquisti energetici e investimenti oltreoceano. Questo è il cuore dell’accordo appena siglato tra Unione Europea e Washington, accolto con entusiasmo dai vertici politici ma carico di squilibri nascosti. Dietro la retorica della “partnership strategica rafforzata” si cela infatti un'intesa fortemente sbilanciata a favore degli Stati Uniti, frutto più di una pressione politica che di una trattativa equilibrata. E a pagare il prezzo più alto, ancora una volta, rischia di essere proprio l’Italia, stretta tra dazi, mancate compensazioni e margini di manovra inesistenti. Dietro l’etichetta della “partnership strategica rafforzata”, infatti, si cela un’intesa che appare fortemente sbilanciata a favore degli Stati Uniti. Più che il frutto di una negoziazione tra pari, l’accordo assomiglia a una resa condizionata dell’Europa, che ha ceduto di fronte alla pressione politica esercitata dal presidente Donald Trump. Quest’ultimo aveva minacciato l’introduzione unilaterale di dazi al 30%, costringendo Bruxelles ad accettare un compromesso al 15%, ma solo a fronte di concessioni straordinarie sul piano energetico e finanziario. Come ha commentato un diplomatico europeo coinvolto nei colloqui, Trump ha sostanzialmente “bullizzato” l’Ue, ottenendo quasi tutto ciò che voleva semplicemente evocando lo spettro di una guerra commerciale. Il precedente è pesante: rafforza l’idea che gli Stati Uniti possano trattare l’Europa non come un alleato, ma come un cliente da indirizzare e condizionare.

A pagare il prezzo più alto di questa dinamica potrebbe essere proprio l’Italia. Il nostro Paese, infatti, ha una struttura di esportazione fortemente legata alla manifattura e ai beni ad alto valore aggiunto, come meccanica, moda e alimentare, settori che verranno colpiti in pieno dal nuovo dazio del 15%. A differenza di Francia e Germania, che beneficiano di deroghe parziali per l’aerospazio o l’industria della difesa, e di altri Paesi del Nord Europa, che vedranno ricadute positive sugli scambi energetici, l’Italia non ha comparti “protetti” o contropartite concrete. A ciò si aggiunge un’esposizione molto limitata all’energia statunitense, il che significa che Roma non trarrà vantaggi diretti dall’impegno europeo ad acquistare gas e petrolio americani, pur contribuendo comunque alla quota complessiva degli acquisti. Anche sul piano politico e istituzionale, l’Italia si trova con le mani legate. Nonostante l’accordo sia stato annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la sua approvazione formale richiederà il via libera del Consiglio dell’UE, che riunisce i governi nazionali, e del Parlamento Europeo. Tuttavia, il passaggio appare ormai quasi scontato: la Commissione ha ricevuto dai governi un mandato negoziale in un contesto di emergenza tariffaria e molti Stati membri, pur non entusiasti dell’intesa, preferiscono evitare il rischio di una guerra commerciale totale. Francia, Germania, Polonia e altri Paesi che hanno ottenuto vantaggi specifici sono sufficienti a garantire una maggioranza ampia nei voti decisivi. Per l’Italia, dunque, non c’è la possibilità concreta di bloccare l’accordo, nemmeno volendo.

Anche l’azione autonoma degli Stati membri è fortemente limitata. Trattandosi di una materia di competenza esclusiva dell’Unione, i singoli Paesi non possono né rinegoziare condizioni con gli Stati Uniti né ritirarsi dall’accordo. Roma potrà solo cercare di farsi sentire nelle sedi comunitarie per ottenere eventuali misure di compensazione, come fondi per l’export o deroghe temporanee, ma si tratterebbe comunque di rimedi marginali, insufficienti a riequilibrare gli effetti economici dell’intesa. In definitiva, l’accordo con gli Stati Uniti rappresenta un’intesa che rafforza alcuni grandi Paesi europei ma scarica costi e conseguenze su quelli meno influenti. L’Italia, ancora una volta, si ritrova a pagare il prezzo di una strategia europea che premia la forza contrattuale e non la coesione.