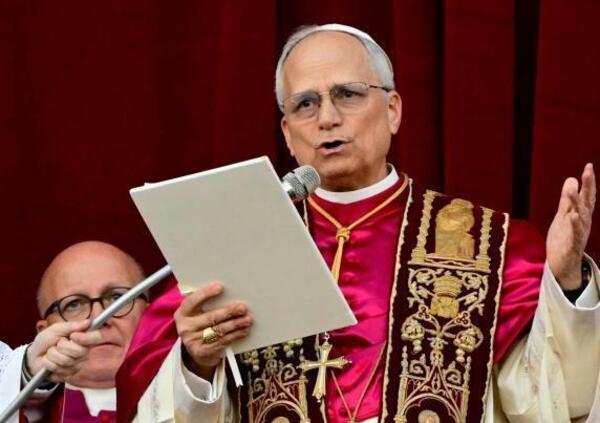

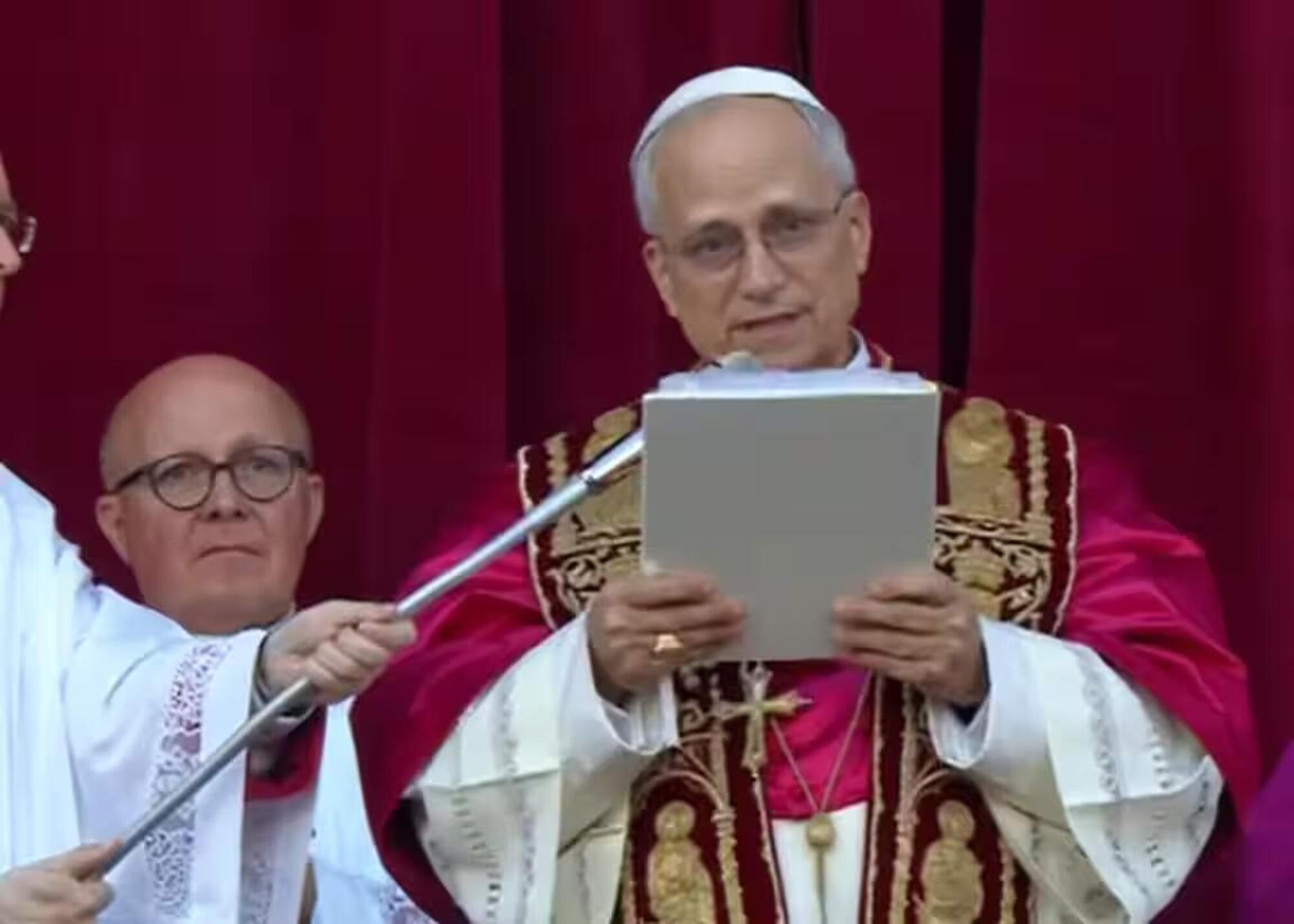

Nel momento in cui si affaccia per la prima volta al mondo come Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost non parla. Non ne ha bisogno. Davanti a lui si spalanca la loggia centrale di San Pietro, e con essa una piazza immensa, densa di occhi, di storia, di silenzio carico d’attesa. È un istante sospeso, e proprio per questo perfetto per dire senza dire, per pronunciare con il corpo ciò che le parole, in certi passaggi della storia, non bastano a contenere. Ma in quella scena solenne, studiata al millimetro perché ogni gesto sia simbolo e ogni vuoto sia significato, qualcosa spezza l’equilibrio. Non una parola fuori posto. Non un’esitazione. Ma un oggetto. Una cartellina rigida, bianca, sproporzionata si staglia tra il corpo del Papa e la folla. Tenuta con forza tra le mani, diventa subito "altro" rispetto alla funzione per cui esiste: non più supporto per un discorso, ma ostacolo fisico e simbolico. Una barriera, silenziosa ma eloquente, che interferisce con la gestualità e deforma il segnale. Costringe una mano a bloccarsi e l’altra a compensare, spezza la simmetria del busto, riduce l’ampiezza della benedizione, impone al corpo una rigidità posturale che non gli appartiene. In un contesto visivo progettato per generare prossimità, quell’oggetto produce distanza. È un errore semantico. Perché in comunicazione pubblica – e ancor più in comunicazione sacra – l’oggetto che si frappone tra chi annuncia e chi riceve diventa parte integrante del messaggio. Non si limita a occupare spazio: lo modifica. Lo contamina. E se si fosse trattato di una dimenticanza logistica, il danno sarebbe persino maggiore, perché il corpo – quando è privato della libertà del gesto – perde una quota fondamentale della propria forza espressiva. Eppure, è proprio da qui che si misura la solidità di ciò che avviene dopo. Perché nonostante quell’impaccio, nonostante l’ostacolo imposto da altri, il corpo di Leone XIV resta saldo. E parla più della voce. Più della liturgia. Più della cornice.

Appare all’improvviso, ma non con esitazione. Piuttosto con una centratura che sembra già parte del ruolo. Il busto verticale, le spalle aperte, i piedi stabili: è una postura che non si piega al cerimoniale, ma lo contiene. Non si fa attraversare dal momento, lo presiede. Nulla, nel modo del nuovo Papa di occupare lo spazio, risulta passivo. Nulla è lasciato all’istinto. Ciascun dettaglio sembra rispondere a una regola interiore, non scritta ma visibilmente appresa. Lo sguardo è il primo elemento che rivela il registro profondo di quell’apparizione. Non c’è ricerca, non c’è affanno. Gli occhi, leggermente socchiusi, evitano la trappola dell’eccesso e della teatralità: si muovono con lentezza, con misura, con una consapevolezza che non cerca conferme. I suoi occhi non sondano la folla, ma la accolgono. E nel farlo, mantengono una distanza che non è freddezza, ma controllo. Il volto è stabile, privo di smagliature. La bocca non cede a sorrisi sociali, non tenta l’empatia forzata. Se compare una curvatura, è appena percettibile: un segnale interno, rivolto più a se stesso che agli altri, come una messa a terra, una verifica silenziosa della propria posizione. È un sorriso trattenuto, che non chiede adesione. Semplicemente comunica pienamente presenza. La mandibola resta serrata per quasi tutta la durata della scena. È una scelta – conscia o no – che rispecchia una strategia di contenimento emotivo, non di negazione. Il viso non mostra irrigidimento, ma concentrazione. È il volto di un uomo che sente il peso del momento e lo regge senza disperderlo, trattenendone l’energia dentro un perimetro preciso.

Anche le mani, quando sono libere dalla presa obbligata della cartellina, confermano questa grammatica del controllo. Si dispongono davanti all’addome in modo simmetrico, raccolto, mai enfatico. Il gesto della benedizione – ridotto, frenato, ma non compromesso – viene eseguito con un’apertura breve, essenziale, sufficiente a significare, senza alcuna volontà di impressionare. C’è poi un dettaglio che si manifesta solo per chi osserva oltre l’apparenza: una lieve contrazione involontaria tra la narice destra e l’occhio, ripetuta più volte nel corso dell’apparizione. Non è un tic, non è un difetto. È un segnale neurofisiologico puro, una valvola minima attraverso cui la tensione si scarica senza mai rompersi. È il marchio di un sistema che regge, anche sotto pressione. E lo fa non reprimendo, ma indirizzando. Incanalando. Dosando. In quel primo affaccio, il corpo di Papa Leone XIV ha tenuto insieme le tre dimensioni fondamentali della comunicazione profonda: un istinto che non invade, un’emozione che non esplode, una guida che non si impone. Ha trasmesso solidità senza rigidità, autorità senza ostentazione, vigilanza senza sospetto. Ed è riuscito a farlo nonostante – e forse proprio grazie a – l’ostacolo che lo ha accompagnato. Perché se anche quella cartellina era fuori posto, se anche il messaggio visivo è stato, per un istante, disturbato, il corpo non ha ceduto. Si è fatto voce, appoggio, argine. Ha detto tutto ciò che serviva. Anche quando qualcosa ha cercato di frapporsi tra lui e il mondo, il corpo ha resistito e ha parlato più chiaro di qualsiasi parola.