Il Vaticano è riuscito ad avere un laureato in matematica a capo della Chiesa prima dell’Italia, Robert Prevost. Mentre l’analfabetismo scientifico e logico continua a crescere (oggi in Italia il 35% degli adulti sa fare solo sottrazioni e addizioni), la Chiesa dà una grande lezione: fede e scienza possono e vanno d’accordo. Il mito illuminista di una Chiesa nemica assoluta e giurata della scienza è stato smontato da tutta la storiografia della scienza contemporanea, basti pensare a The Foundations of Modern Science in the Middle Ages di Edward Grant (Cambridge University Press, 1996), o a Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion curato da Ronald L. Numbers (Harvard University Press, 2009). Robert Prevost è un agostiniano e proprio Sant’Agostino fondò la sua fede sulla possibilità della ragione. È questo il significato di un suo discorso (il numero 43): “Intellige, ut credas, verbum meum; crede, ut intelligas, verdum Dei”. Capisci la mia parola per credermi, credi alla parola di Dio per capire.

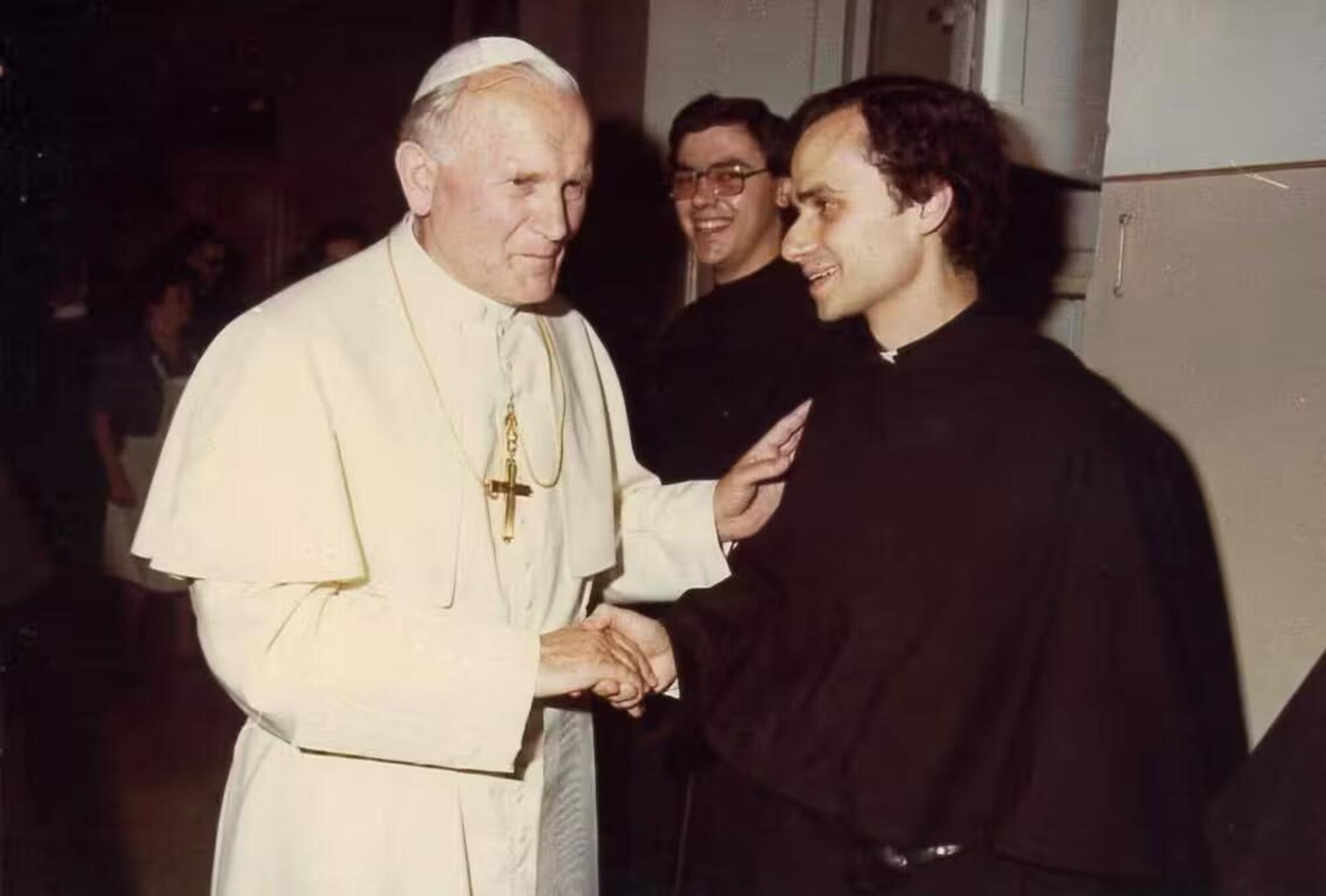

Tra intelletto, ragione e fede c’è un accordo fondamentale, stabilito dalla natura stessa dell’uomo. Nessun altro al mondo, infatti, è destinato a credere. Come spiega uno dei massimi studiosi di filosofia medievale del Novecento, Etienne Gilson, “l’uomo esiste come il legno e le pietre; vive come le piante; si muove e percepisce come gli animali; ma oltre a ciò pensa, e questo pensiero – mens – con cui conosce l’intelligibile è anche in lui il segno lasciato da Dio sulla sua opera”. Allora perché stupirsi se ancora una volta un Papa, come si direbbe oggi, è portato e persino laureato in una materia STEM? Lo hanno ripetuto tutti. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono solo gli ultimi ad aver discusso apertamente di scienza con scienziati e matematici (Ratzinger ne discusse in due diverse occasioni proprio con Odifreddi per esempio). La scienza e la fede non sono in contraddizione, ma sono complementari.

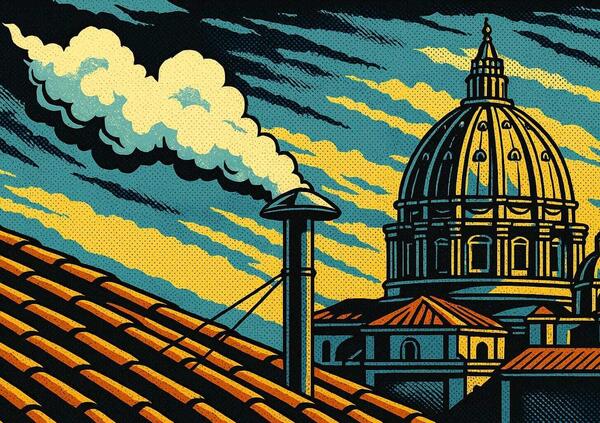

In Italia non abbiamo mai avuto un laureato Stem come premier. Forse, barcamenandoci tra l’assolutismo degli slogan e il populismo dell’idolatria, quel che manca anche ai leader credenti italiani degli ultimi anni, se non è Dio, è l’umiltà. Quella che per Agostino è così importante da ribadirla tre volte nel suo motto: umiltà, ancora umiltà, sempre umiltà. L’umiltà che dovrebbe essere e di fatto è dietro la scienza: sapere di non poter sapere tutto, sapere che ci si può sbagliare, sapere inferire ciò che non necessariamente si vede ma che dobbiamo ipotizzare (la materia oscura). Il sapere scientifico è congetturale, come lo è la ricerca di Dio (rileggetevi Cusano). C’è un mondo dietro alla Chiesa che un papa intellettuale, e ancora di più un papa scienziato, avrà il compito di fare emergere, con delicatezza, apertura, amore verso il prossimo. Ma dovrà, con altrettanto coraggio e forse persino più forza, difendere il “fortino” della conoscenza da chi vorrà far passare la Chiesa come un’istituzione oscurantista, nemica della conoscenza del progresso scientifico, delle novità. In questo Leone XIV, che già viene soprannominato il “papa moderato”, potrebbe essere la risposta realmente dello Spirito Santo (almeno per chi crede) alla domanda: quale sarà il posto della Chiesa nel mondo a venire?