Dopo il capitalismo americano prepariamoci all’ibrido dell’economia cinese. C’è chi lo chiama ancora comunismo e chi, al contrario, lo definisce capitalismo tout court. La verità sta nel mezzo. Il modello economico cinese, agli occhi di un occidentale, assume le sembianze di un ibrido situato a metà strada tra le due sponde citate. È effettivamente così. La Cina ha coniato una perifrasi originale per descriverlo: “Socialismo con caratteristiche cinesi”, una definizione ampia che include tanto l’economia quanto la politica e l’organizzazione socio-culturale del Paese. Ma come funziona l’intero meccanismo? Può essere utile paragonare la Repubblica Popolare Cinese ad una automobile. Per capire come funziona il modus operandi di Pechino dobbiamo distinguere il motore, ovvero il nucleo politico-ideologico, dalla carrozzeria, e quindi l’attuazione sul campo dei diktat del Partito Comunista Cinese (Pcc), alla guida del Paese dal 1949. Se il motore è stato etichettato, appunto, con la dicitura di socialismo con caratteristiche cinesi, vale allora la pena osservare la sua concretizzazione nel mondo degli affari e del business. Da un lato, il governo cinese ha favorito la nascita di una dinamica imprenditoria privata, tanto in patria quanto all’estero, orientata su due livelli distinti: le grandi aziende capaci di competere con i colossi stranieri (Huawei è l’esempio più emblematico) e i piccoli imprenditori autonomi desiderosi di lanciarsi nei business più disparati, dai ristoratori ai venditori di oggettistica varia. Dall’altro, Pechino ha indicato ampie strade, imposto dei paletti e tracciato delle inderogabili linee rosse. Detto altrimenti, ognuno è libero di investire dove e come vuole, a patto che non superi certi limiti (politici in primis) e che, in maniera più o meno diretta, la sua attività sia funzionale alle esigenze del Paese. Ricordiamo, infatti, che in Cina, accanto a pratiche economiche apparentemente capitaliste, sussistono forme tipicamente socialiste, come la stesura dei piani quinquennali, che ogni cinque anni fissano obiettivi e traguardi economici da raggiungere, e la proprietà della terra che resta nelle mani dello Stato.

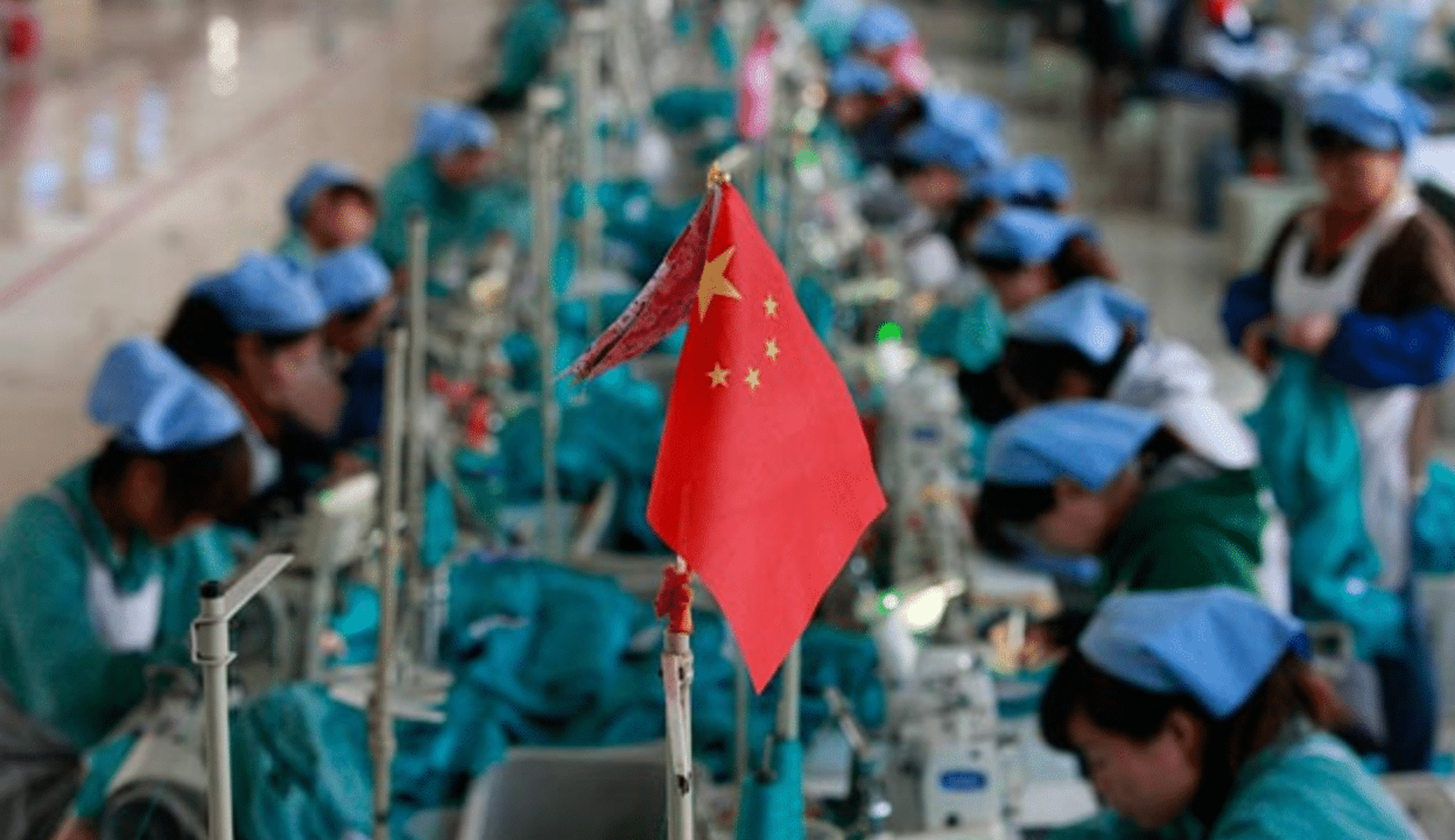

La politica della Porta aperta attuata alla fine degli anni ’70 con Deng Xiaoping - che ha attirato oltre la Muraglia un enorme numero di multinazionali occidentali, ben felici di produrre a basso costo - si è gradualmente fusa con l’economia pianificata. Il risultato, come dal 1993 si può leggere nella Costituzione cinese, è un’economia socialista di mercato. Il Dragone ha dunque prima preso confidenza con il capitalismo, osservandone i meccanismi e gli effetti in alcune aree pilota, le cosiddette zone economiche speciali, salvo poi imbrigliarlo e sottometterlo alle esigenze ideologiche del Pcc. A giudicare dai numeri, e dalla poderosa ascesa economica della Cina, l’ibrido plasmato da Pechino ha avuto successo. Basti pensare che nel 1949 l’allora Repubblica Popolare Cinese era sostanzialmente un Paese del Terzo Mondo mentre oggi è una potenza globale quasi al pari degli Stati Uniti. Fino al 2013, il Pil cinese è cresciuto, per 30 anni, con una media di circa il 10% all’anno. Nel periodo compreso tra il 1978, anno delle riforme, e il 2018, il Pil lordo pro capite cinese è passato da 160 a oltre 8.830 dollari. Le principali Zes del Paese, ovvero i laboratori dove il socialismo piegava il capitalismo alle esigenze nazionali, sono diventati centri ricchissimi. Un esempio su tutti coincide con Shenzhen: tra il 1981 ed il 1993 l’ex città di pescatori ha visto il proprio Pil salire di circa il 40% annuo, rispetto alla crescita media del Pil cinese di circa il 10%. Dopo aver attratto capitali, aziende e know how all’interno dei propri confini, la Cina ha studiato in silenzio il “maestro occidentale” (leggi: le multinazionali straniere) salvo poi superarlo proponendo una ricetta economica alternativa: lanciare nel mercato globale grandi colossi privati, supportati però nella loro operatività da laute agevolazioni statali, attraverso risorse monetarie o sostegno di altro genere. Tra il 1997 e il 1998, le autorità hanno avviato un processo di privatizzazione su larga scala, liquidando le imprese statale più inefficienti e agevolando il consolidamento di investitori privati, il più delle volte vicini al Partito; tra il 2001 e il 2004 il numero delle imprese statali è sceso del 48% mentre nel 2005, per la prima volta in assoluto, la produzione del settore cinese privato superava il 50% del Pil.

Le grandi aziende - le società private ma anche quelle controllate dallo Stato - coincidono con la prima leva a disposizione della leadership comunista. È questo il primo livello da prendere in considerazione se vogliamo analizzare il funzionamento dell’economia cinese. Gruppi e conglomerati come Dalian Wanda Group (fatturato di circa 40 miliardi di euro), attivo tra l’altro nell’immobiliare, turismo e intrattenimento, Lenovo Group Ltd (41,66 miliardi), attiva nel settore dell’elettronica e degli elettrodomestici e Suning Commerce Group (47,04 miliardi), catena di negozi di elettronica ed elettrodomestici, il terzo più grande sito di e-commerce cinese, nonché proprietaria dell’Inter, hanno consentito alla Cina di macinare utili all’estero e accrescere il proprio soft power. Arriviamo quindi al secondo livello d’analisi, costituito dalle piccole e medie imprese gestite da semplici cittadini cinesi. Il fenomeno è visibile praticamente ovunque. Nel 2019, prima dello tsunami Covid, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano in Italia erano attivi 50.797 imprenditori cinesi. In base ai numeri raccolti su dati del Registro imprese, quasi 20mila imprenditori cinesi erano attivi nel commercio, 17 mila nel manifatturiero (principalmente in Toscana), oltre 7mila nell'alloggio e ristorazione (la Lombardia risulta prima per presenza di ristoratori e baristi cinesi) e più di 4mila nei servizi alla persona. Girano tante indiscrezioni sul conto di questi lavoratori infaticabili. Ad esempio, per quale motivo un cittadino cinese che nella sua vita non ha mai avuto esperienze nella ristorazione decide comunque di acquistare un bar o un ristorante e avviare questo business? Semplice: la volontà di fare soldi in tempi brevi. Anche perché aprire un negozio o un bar richiede un’esperienza tutto sommato limitata, o al massimo capacità da affinare al momento. L’imperativo, per l’imprenditore cinese, il più delle volte supportato dall’intera famiglia, è generare reddito stando aperto il più possibile. Poco importa se i ricavi sono bassi, perché lo standard di riferimento non è l’Italia ma la Cina. Dopo aver tirato la cinghia qualche anno, e aver messo da parte un discreto gruzzoletto frutto di sudore e sacrifici, il nostro imprenditore tornerà silenziosamente da dove è arrivato. Per aprire qui una nuova attività. Magari diversa da quella gestita in Italia fino a pochi mesi prima.

L’imprenditoria fai da te dei cinesi non è supportata finanziariamente da Pechino, almeno non le attività lontane dagli interessi strategici del Paese, quanto dalla guanxi, concetto usato per indicare un reticolo di contatti (che si forma in un arco temporale molto lungo) al quale un individuo può fare riferimento quando ne necessita. Servono dei soldi per investire all’estero? Si chiede il supporto di questa ragnatela. Sempre parlando del caso italiano, consideriamo, poi, che una percentuale elevata di lavoratori e imprenditori cinesi – circa l’80% - proviene dalla provincia dello Zhejiang, un’area con una forte economia di mercato e caratterizzata da solide reti solidaristiche e territoriali. Reti che, a distanza, si riproducono anche in Italia. Gli imprenditori fortunati contribuiscono quindi alla crescita del loro Paese, in attesa del ritorno in patria. Tutto, seppur in proporzioni differenti, contribuisce al funzionamento dell’ibrido economico cinese: i conglomerati statali cinesi, i colossi privati globali privati ma spinti dal governo e pure i piccoli proprietari di bar e ristoranti situati in anonime periferie italiane. La grande incognita è una: riuscirà la ricetta cinese a soppiantare definitivamente il capitalismo in salsa anglosassone? Nel frattempo, l’Amministrazione generale delle Dogane della Repubblica popolare cinese, lo scorso 13 gennaio, ha pubblicato dati interessanti. Il volume degli scambi commerciali tra Cina e Italia, nel 2022, ha superato quota 77,88 miliardi di dollari, con una crescita del 5,4% su base annua.

![Delitto di Garlasco: Bugalalla come Fabrizio Corona? Vogliono farle chiudere tutto! Ma spara altre intercettazioni di Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa e le gemelle Paola e Stefania [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/49268027/HOR_STD/600x/photo-2025-01-22-23-44-12.jpg)