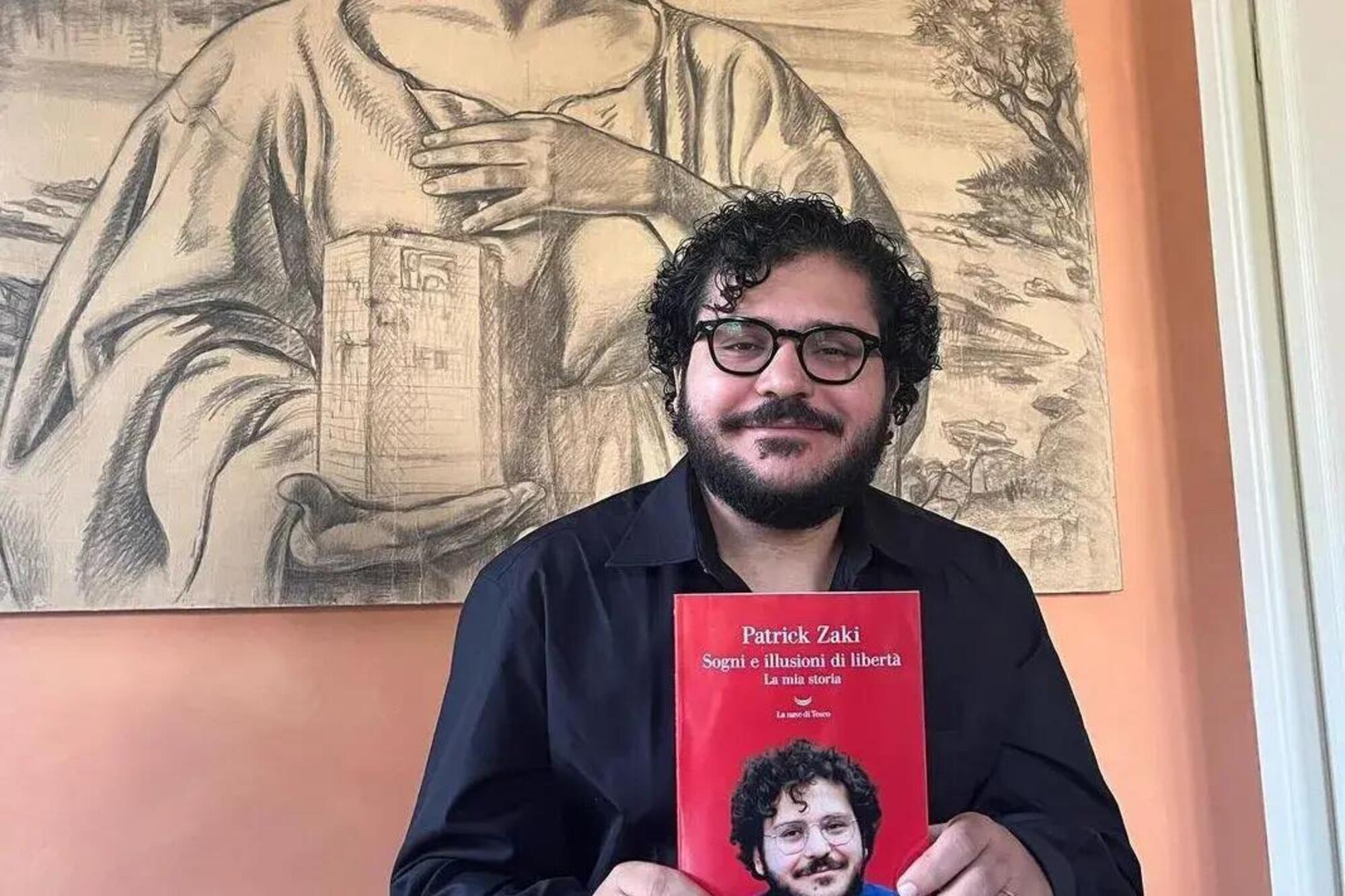

“È arrivato? È arrivato?”, si sente bisbigliare nei corridoi. La Cgil di Piacenza attende Patrick Zaki come si attende una popstar. Zaki, qualche ora dopo il suo arrivo, avrebbe presentato lì, nella sala “Nelson Mandela” della Camera del Lavoro, “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” (La nave di Teseo). Più che la sua storia, le sue prigioni. Che oggi, peraltro, sono la sua storia. Del Zaki pre-cattura (l’attivista è stato detenuto in Egitto, la sua patria, per circa due anni fra il 2020 e il 2021) e di quello post-cattura si sa poco, qui da noi. Il testo, in questo senso, aiuta ma non risolve. Sappiamo che Patrick, prima della prigionia, era uno studente impegnato nelle battaglie per i diritti civili e sappiamo che oggi – oggi che il peggio è alle spalle – pensa al futuro, a come rendere universale una battaglia che non vuole rimanga personale. Il cuore del suo libro, tuttavia, batte dentro le sue stanze più buie, quelle carcerarie. Tanto che, al momento di incontrarlo, ci viene gentilmente chiesto di stare in tema, “Patrick abita al Cairo e abbiamo interesse che rientri in patria senza problemi”. Tutto chiaro. La verità di Zaki è nel libro. Stop. Il resto è solo “necessario ma potenzialmente urticante” contorno. Così la conferenza stampa scorre via liscia tra un rimando e l’altro al testo autobiografico che un paio d’ore più tardi il diretto interessato presenterà al pubblico.

Solo che anche un bel libro rischia di essere, a suo modo, una prigione. In 250 pagine Zaki ci racconta il dramma della libertà negata e della dittatura, ci racconta le botte e le vessazioni, le prigioni di Tora e Mansura, ma anche il potere della “pressione esterna” e dell’amicizia, l’importanza di una mobilitazione mirata. Tutto degno di essere divulgato, soprattutto se pensiamo a una generazione, i Gen Z-ers, che rischia di crescere con un’idea di libertà piuttosto sfumata (Gramsci? Who? Moro? E chi sono costoro?). Tutto bene, quindi, ma se anche il presente urla e gronda sangue, allora Zaki non può nascondersi nelle sue prigioni. Così ci giochiamo l’ultima domanda con un pizzico di titubanza, consci che stiamo appunto andando “fuori tema”, seppur non di tanto. “Cosa ne pensi di una parte della sinistra europea che esita a definire Hamas un gruppo terroristico? Penso a Jeremy Corbyn, ex leader Labour inglese che per quindici volte ha eluso la domanda che ora ti stiamo facendo: ritieni Hamas un gruppo terroristico?”. Zaki sorride lieve, un po’ come sorride sulla copertina del libro, poi parte e si infervora, perché gli avremo pur rotto le palle su una questione che definisce giustamente “gigantesca”, ma il suo cuore – ed era lì che volevamo provare ad arrivare – batte anche fuori dalle sbarre che lo hanno separato dal mondo (“Il momento peggiore, in prigione, è quando sei solo. Rischi di andare giù di testa, di metterti a parlare a dei disegni appesi al muro, come faceva il mio compagno di cella”).

“Questo è un problema che spesso create voi giornalisti, si vogliono confondere Palestina e Hamas. Hamas non è la Palestina. Alcuni giornalisti parlano di conflitto fra Israele e Hamas, ma il conflitto è tra Israele e Palestina perché i morti palestinesi non sono solo morti di Hamas. Ci sono tantissimi morti civili palestinesi. Gente che viveva in un territorio che, da quando è arrivato Netanyahu, è stato sempre meno libero e vivibile. Io sono un paladino dei diritti umani, non sono un’istituzione, per cui se mi si chiede se sono a favore dell’attacco del 7 ottobre dico no, assolutamente no. Però se mi chiedete se Hamas sia un’organizzazione terroristica, posso solo rispondere con un’ulteriore domanda: lo stato di Israele è un’organizzazione terroristica?”. In sala fa freschino. Zaki se ne rende conto e non vuole cavarsela con un soundbite facile da citare fuori contesto. “Per comprendere certe cose – riprende – bisogna capire cosa può aver spinto all’azione militare del 7 ottobre. Ci sono sempre radici e ragioni che vanno indagate. Il governo israeliano ha tirato troppo la corda, sapete quanto gli accordi di Oslo siano stati disattesi, quanto la Palestina negli ultimi anni sia stata una prigione a cielo aperto. Io sono contro ogni forma di violenza, vorrei subito un “cessate il fuoco”. Però bisognerebbe chiedere a Netanyahu e agli Stati Uniti quanto condannano le violenze successive al 7 ottobre. Perché gli Stati Uniti non accettano un “cessate il fuoco”? Perché sono contrari? Da quando è partito il conflitto si contano 74 giornalisti morti e io sono qui a rappresentarli. Chiedo con forza che Israele lasci che tutti i giornalisti abbiano libero accesso alle zone del conflitto, perché questo non accade?”. Zaki ringrazia tutti, ma è evidente che avrebbe ancora da dire tante cose sulla questione. A microfoni spenti scambiamo qualche parola ancora, lui mi spiega in breve quale sia la differenza fra resistenza e terrorismo, ma c’è gente che preme alle sue spalle, tutti lo vogliono. Mentre saliamo le scale, si abbandona a qualche chiacchiera più leggera. Gli chiediamo perché non parli ancora italiano negli incontri pubblici, lui che ha studiato a Bologna e ha ricevuto varie cittadinanze onorarie italiane: “In genere quando parlo pubblicamente tratto temi delicati. Sto studiando italiano per perfezionarlo, adesso lo capisco bene e lo parlo anche, ma non al meglio. Quando dico certe cose, però, non voglio e non posso essere frainteso. Non mi fido ancora totalmente del mio italiano”.