Culture

Cari delatori di Sanremo, la verità è che non avete capito un caz*o: il Festival non è (più) solo musica, ma il nostro specchio. E se non vi piace l'immagine che restituisce, il problema è vostro

Criticare Sanremo come se fosse solo il “Festival della canzone italiana” significa non aver capito che si tratta di un evento televisivo che è molto...

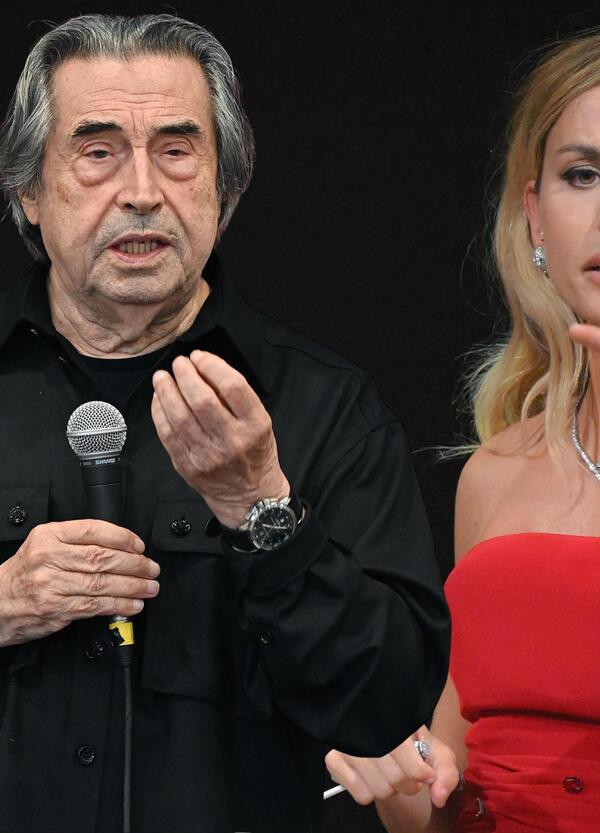

Riccardo Muti asfalta i critici di Beatrice Venezi a La Fenice: “Lasciatela dirigere e poi le orchestre decideranno. Giudicarla è sgradevole”

Interviene il maestro Muti, lo stesso che, per sentenza di Augias, pare non faccia abbastanza per la musica classica in Italia (tranne essere uno dei direttori...

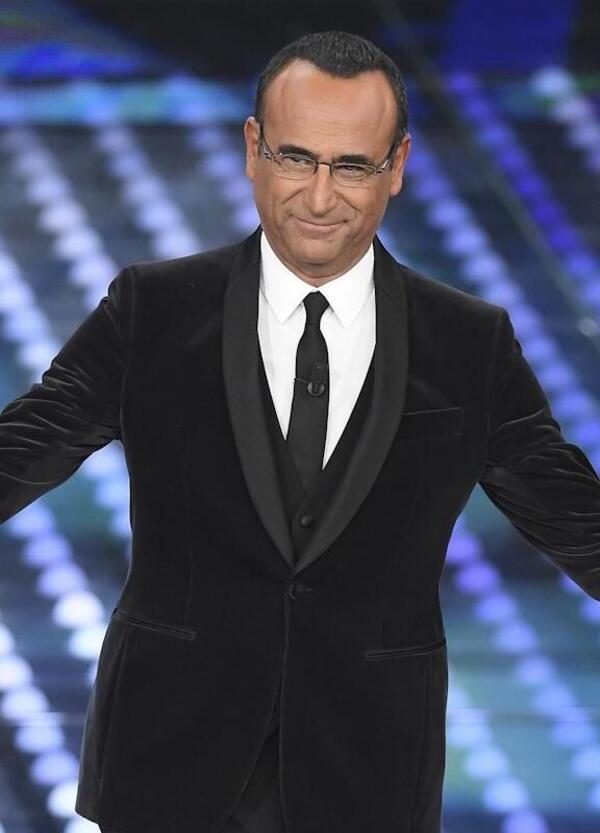

Vi pare nomale che per promuovere Sanremo, Carlo Conti debba andare da Fabio Fazio su Nove? In Rai non c'è rimasto un programma decente (tranne Geppi)

A parte qualche annuncio collegandosi col Tg1 e l'intervento a Domenica In, cosa può rimanere a Carlo Conti? Fazio appunto, che se n'è andato insieme...

Inna Cantina, con Brusco reggae-pop pacifista con un’Anima: “Ok la libertà di Askatasuna, ma no alla violenza”.

“Anima”, il nuovo pezzo di Brusco e Inna Cantina, è una perla reggae-pop che, via streaming, può garantirsi un posto al sole. Jimmy (Inna Cantina)...

-

Eddie Brock ci ha raccontato “Avvoltoi”, in gara a Sanremo. Da “Non è mica te” al Festival, il duetto con Fabrizio Moro e l'amore secondo il cantante romano

Siamo stati alla conferenza stampa di presentazione di “Avvoltoi” il nuovo brani di Eddie Brock in gara a Sanremo. Dall'improvvisa ascesa del cantante...

-

Addio Striscia la Notizia? Dopo l'ultima puntata, possiamo dirlo: la promozione in prima serata è stata davvero il delitto perfetto di Pier Silvio Berlusconi

Promuoverla in prima serata, aspettando che Striscia la Notizia si schiantasse non solo con la sua impossibilità di ripensarsi, ma anche con gli ascolti:...

-

Tommaso Cerno ha tutto: la direzione di un giornale, il megafono di Esperia, l’amicizia con “Il Tempo” e un governo dalla sua parte. Davvero la tv pubblica deve regalargli pure 3 mila euro per cinque minuti su Rai 2?

La Rai vorrebbe dare 3mila a puntata a Tommaso Cerno per una striscia quotidiana di cinque minuti. Il programma costerà 11mila euro a puntata, quasi 850mila...

-

Ecco come la Rai sta affossando Report e Presa Diretta con i concorsi interni

A TeleMeloni un concorso interno mette in crisi i due programmi d'inchiesta di Rai 3, Report e Presa Diretta lascinadoli senza collaboratori. Ecco cosa...

-

TeleMeloni strapaga la striscia quotidiana di Tommaso Cerno (3mila per cinque minuti) e lascia Alberto Angela senza contratto? La Rai spende 850 mila euro per il direttore de Il Giornale

Una striscia quotidiana di appena cinque minuti su Rai 2 che costerà alla Rai la bellezza di circa 850mila euro. Ma se per Tommaso Cerno i soldi ci sono,...

-

Vera Gemma sarà la protagonista del prossimo film del premio Oscar Sean Baker e dimostra che si può essere attrici anche senza far parte del circolino

Vera Gemma sarà protagonista del prossimo film di Sean Baker, regista premio Oscar con Anora e punto di riferimento mondiale per il cinema indipendente....

-

L’abbiamo fatto di nuovo: MOW e Joydis insieme a La T Space a Sanremo. Ecco cosa faremo durante i giorni del Festival: interviste ai big, format esclusivi. Parte la MOWida

Ci risiamo. Dopo Venezia si vola a Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, saremo ancora una volta media partner di Joydis. Dove? A La T Space di Sanremo: ecco...

-

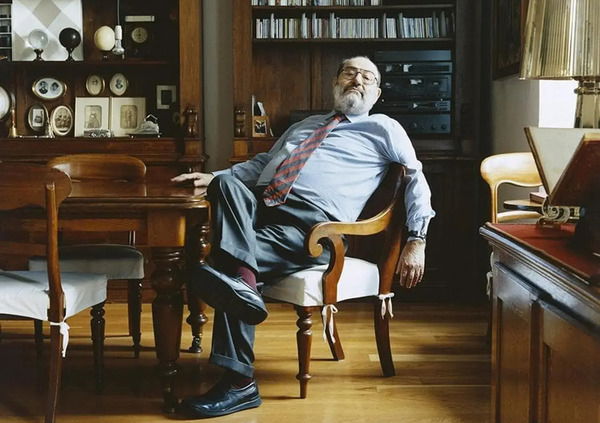

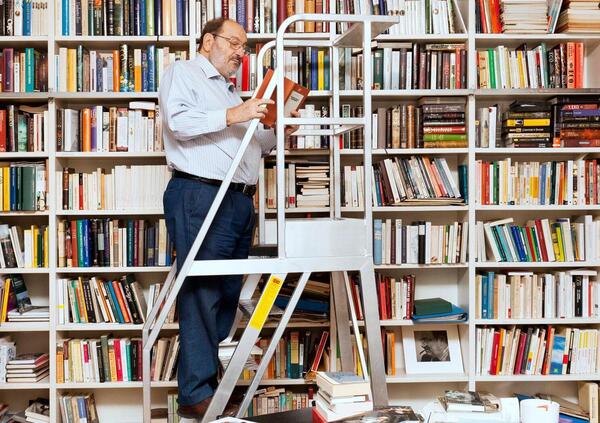

Quella volta che Umberto Eco, parlando dei critici, disse: “Cazzi loro!”. E su quel ragazzo che si spacciava per suo nipote per provarci con le ragazze

Umberto Eco moriva dieci anni fa, anniversario pitagorico e perfetto, dunque, per ricordarlo. Noi lo abbiamo fatto chiedendo a tre scrittori di spiegarci...

-

Dieci anni senza Umberto Eco, Gian Marco Griffi: “È quel genere di autore che potrei essere anche io. Si scrive perché si ha voglia di avvelenare un monaco”

Umberto Eco moriva dieci anni fa, anniversario pitagorico e perfetto, dunque, per ricordarlo. Noi lo abbiamo fatto chiedendo a tre scrittori di spiegare...

-

Dieci anni senza Umberto Eco, lo ricorda Paolo Di Paolo: “Era imponente. Ora gli scrittori sembra siano nati ieri. La creatività è istintiva. Non sono più artisti e intellettuali”

Umberto Eco moriva dieci anni fa, anniversario pitagorico e perfetto, dunque, per ricordarlo. Noi lo abbiamo fatto chiedendo a tre scrittori di spiegare...

-

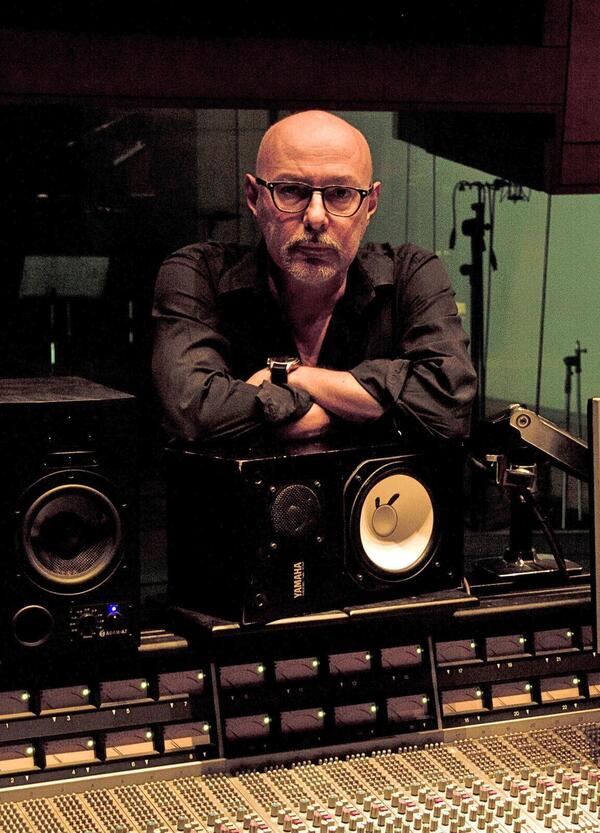

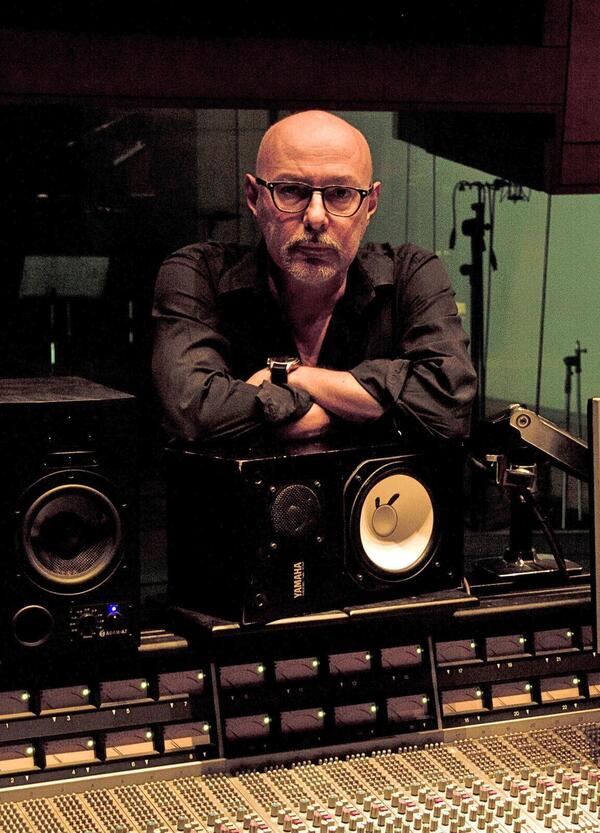

Abbiamo incontrato Dargen D'Amico per il lancio dell'album "Doppia Mozzarella". Da Sanremo con "Ai-ai" alla cover con Pupo, siamo tornati a casa con un BONSAI

Dargen D'Amico si nasconde dietro i suoi occhiali da space-cowboy, tra ironia e imbarazzo, mentre presenta “Doppia Mozzarella”, forse il suo ultimo...

-

Ma che caz*o fa Repubblica? Prima Stranamore su Rai 1, poi Brumotti su Rai 2. La redazione dà i numeri (e infatti nessuno firma gli articoli)

Repubblica aveva annunciato Stranamore su Rai 1 e Brumotti su Rai 2, ma poco dopo Dagospia ha smentito tutto: i diritti restano a Mediaset e niente prime...

-

Ma Salvo Sottile che dice "esperta di pesci" a Bugalalla? Il rispetto per le donne sì, ma solo se non hanno Onlyfans

Salvo Sottile ha risposto alle critiche di Bugalalla, ma anziché discuterne i contenuti, ha deciso di fare quello che, ne siamo certi, condannerebbe se...