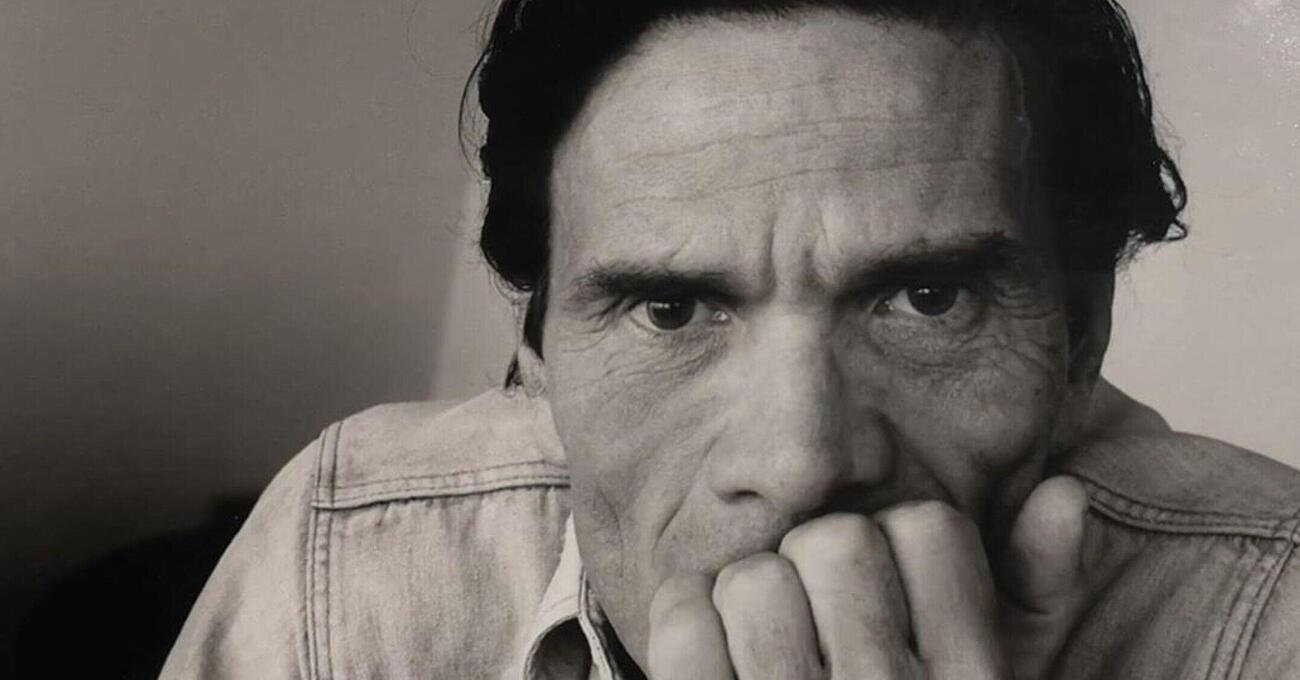

A cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, fra i più grandi intellettuali italiani del Novecento, si stanno moltiplicando le rievocazioni e le celebrazioni, insieme all’uscita di volumi che ne ripercorrono la storia e ne ridefiniscono i tratti e le azioni. Perché la sua figura, dalla morte in quel 2 novembre 1975, continua a offrire visioni e chiavi di lettura che si rinnovano ogni decennio. In Quando c’era Pasolini di Fulvio Abbate, scrittore autentico e profondamente coinvolto negli anni segnati dalla sua scomparsa, pubblicato da Baldini+Castoldi, abbiamo trovato una delle letture più rilevanti e coinvolgenti sul tema, perché sviluppa un affresco corale che porta il lettore in un’intera epoca che potrebbe rischiare l’oblio. Abbiamo voluto parlarne con l’autore, lieti di poter ancora leggere questo tipo di opere, mini-epopee che raccontano in modo personale grandi periodi che hanno creato la contemporaneità.

Abbate, questo suo libro è una parata di ricordi che crea un affresco integrale, e ci è piaciuto proprio per com’è strutturato. Molti, anche chi era troppo piccolo per capire Pasolini nell’ultima fase della sua vita, sentono la sua morte come qualcosa che si è conficcata dentro, una di quelle esperienze che restano.

Questo libro è stato abbastanza faticoso, perché è il quarto – rivisto e ampliato nel tempo – scritto da me su Pasolini. Quando c’era Pasolini è un libro che ha un intento doppio. Da un lato restituire la molteplicità del lavoro di una persona che è stata poeta, romanziere, cineasta, polemista e che ha inciso più di ogni altro nel costume politico e culturale del nostro Paese. Ho quindi cercato di restituire gli anni di un Pasolini già maturo, per quanto ci abbia lasciati quando aveva appena 53 anni, ossia lo scorcio di tempo che attraversa la fine degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta. E nel fare questo ho anche cercato di costruire l’intorno, cos’era l’Italia in quegli anni, l’Italia del gettone telefonico, che noi oggi percepiamo come pura archeologia della memoria, l’Italia dello scandalo, il mondo nel quale anche la moda aveva un valore – sia detto fra virgolette – rivoluzionario, e ogni film di Pasolini sembrava destinato a ridefinire perfino l’idea di comune senso del pudore.

In questa rievocazione di quel segmento storico viene snocciolata una serie di personaggi e simboli che solo a sentirli raccontare oggi – Benito Jacovitti, l’eskimo, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia – risvegliano tutto un mondo: pietre miliari di quel periodo, che hanno tutte contribuito a formarlo, Mario Schifano nell’arte, gli Area nella musica, il Parco Lambro come aggregazione “di rottura” e così via. Il racconto riesce a collegare tutte queste cose con fili invisibili che ne permettono una lettura torrenziale.

Sì, nel senso che il libro muove dal mio sguardo di testimone diretto. Io ho scoperto Pasolini nel 1972, in presa diretta ho letto i suoi articoli e i suoi fondi sul Corriere della Sera. Da quello iniziale sui capelloni, dove diceva – quasi con un’analisi semiologica – che la moda dei capelli lunghi era un puro segno esteriore che nulla aveva di rivoluzionario, a quell’altro dove si schierava contro l’aborto, con una posizione dissonante rispetto alla sinistra nella quale io mi riconoscevo e nella quale lo stesso Pasolini si riconosceva, in quanto marxista e in quanto erede della memoria gramsciana.

Ma questa sinistra un po’ omologante non riconosceva lui, forse era lì il problema.

No, la questione era molto semplice: Pasolini è stato il più coraggioso intellettuale italiano del Novecento. Il dato del coraggio è significativo, al di là della vicinanza – anche affettiva – che altri intellettuali hanno avuto nei suoi confronti (penso soprattutto a Moravia). Pasolini ha sempre camminato facendosi forte della sua solitudine, che lui dice “è la mia forza ma è anche la mia debolezza”. Ed è quello stesso Pasolini che senza difficoltà stronca, ritenendolo un romanzo fuori tempo massimo e colmo di limiti, il libro di una fra le sue amiche più care, ovvero La storia di Elsa Morante. Quindi in Pasolini non esiste quell’elemento, diciamo, di complicità, di appartenenza che molti altri scrittori e intellettuali hanno sempre manifestato. E questo lo rende straordinario, l’aver sempre camminato da solo con – parole sue – una disperata vitalità.

Pasolini, come ebbe a scrivere, voleva “difendere qualcosa che non è sanzionato, non è codificato”, ma è “opera del popolo, umile, e per questo così preziosa”. Si tratta di quel “passato senza nome” della gente senza nome che lui vuol raccontare e valorizzare. Però con questa sua poetica era talmente avanti che, con le sue opere – penso naturalmente anche al cinema –, faticava a farsi capire da quell’entità popolare che gli stava tanto a cuore.

Allora, Pasolini è un intellettuale, dotato di molti strumenti destinati alla comprensione del reale e della storia. All’interno dell’opera di Pasolini troviamo molte cose, come ad esempio il cinema di poesia, come quel piccolo straordinario film che è La terra vista dalla luna. È una persona profondamente colta, piena di riferimenti culturali, pittorici e non soltanto; nelle sue opere Pasolini dice di apprezzare fondamentalmente la gente umile perché ritiene siano portatori di un incanto e non siano corrotti dall’idea del potere. Anche se poi, verso la fine della sua vita, dirà che anche i poveri sono stati corrotti dalla società consumistica, ma tutto questo dà la misura della complessità della sua attenzione alle cose.

Infatti riguardo a questo, in un’intervista del 1974 a Massimo Fini, uscita sull’Europeo, lui disse che il vero fascismo è proprio la società dei consumi.

Sì, e lo dice anche in un documentario…

Affermava che se uno osserva bene la realtà (e lui aveva lo sguardo “ficcante”), se uno sa leggere intorno, negli oggetti e anche negli uomini, si rende conto che quello della società dei consumi è un fascismo che ti entra dentro, ti penetra e ti cambia.

Lui dice che il fascismo del Ventennio non aveva mutato la natura degli italiani, nonostante la sua volontà coercitiva; ma ciò in cui non era riuscito il fascismo, che lui riteneva una banda di criminali al potere, stava accadendo velocissimamente attraverso l’affermazione della società dei consumi. Accanto a tutto questo Pasolini rivendica un amore per la tradizione, e in questo senso molti lo ritengono un autore reazionario, al punto che le destre hanno cercato di annetterlo, sentirlo proprio, a partire dal discorso metaforico della scomparsa delle lucciole, ovvero la mutazione del paesaggio e della realtà naturale che diventa metafora della mutazione della realtà sociale e culturale complessiva. Pasolini è lo stesso che, rivolgendosi a Veltroni e ad altri giovani della Fgci romana, che intorno al 1974 stabiliscono con lui un rapporto, li invita a non applaudire i luoghi comuni ma a porsi criticamente rispetto al mondo. Ecco, in questo c’è la sua vocazione anche pedagogica.

Il riferimento a Veltroni cade a proposito: dopo l’invito a non applaudire i luoghi comuni, oggi abbiamo visto affermarsi, e quasi dominare, il luogocomunismo veltroniano.

Ma noi non possiamo dire, visto che la storia non si fa con i “se” (come spiegava appunto Gramsci), che nel ‘92 Pasolini sarebbe diventato leghista e che oggi starebbe con i no-vax, come alcuni hanno affermato, ed è irrilevante anche precisare che ogniqualvolta Pasolini andava in Africa, in viaggio o per i sopralluoghi per i suoi film, si sottoponeva a tutti i vaccini possibili. Pasolini va inquadrato in quel tempo, che è il tempo del gettone telefonico, ed è anche il tempo della crisi delle certezze rivoluzionarie e del marxismo, in cui sembrava comunque che il mutamento in senso positivo fosse ancora possibile. Fino agli anni Settanta la sinistra ha creduto di poter avere un ruolo e la capacità di incidere nel reale. E Pietro Ingrao, uno dei politici comunisti più acuti, rivolgendosi ai giovani della Fgci che dialogavano con Pasolini diceva loro: ma a che serve tutto questo pessimismo? Invece abbiamo visto che, nel tempo, ha avuto ragione il pessimismo di Pasolini. Ciò non significa dover accettare in toto le sue analisi, ma queste si sono rivelate profetiche.

Forse lui portava il peso di essere profeta, perché essere profetico, quando lo si è davvero, significa avere una grossa responsabilità, un fardello che fa pagare dei prezzi.

È un peso ed è frutto della sua complessità, quella dell’avere creduto nella complessità delle cose.

A proposito del cinema, Pasolini disse fra le altre cose che il cinema è “una questione di luce”: in effetti, essendo come un fotografia avanzata, il cinema “scrive” la luce. Ma l’ha anche definito “mangiarealtà”. Cosa intendeva?

Questa è anche una convinzione, se vogliamo, ingenua, perché il cinema è altro dalla realtà, come hanno insegnato le avanguardie rispetto alle quali Pasolini si sentiva distante. Il cinema riscrive la realtà e non sarà mai – per fortuna – una riproduzione oggettiva della realtà. Lui intendeva che la cinepresa, la Arriflex, in qualche modo mangiasse la realtà e la restituisse nella sua sostanza, ma si riferisce soprattutto al cinema di poesia, perché poi lui si ricrede anche rispetto a questa idea, tant’è vero che i suoi ultimi film, la Trilogia della vita soprattutto, sono film estetizzanti – al di là del fatto che lui scelga dei sottoproletari napoletani per interpretare i personaggi del Decameron. E poi c’è quell’ultimo suo film, Salò.

Ecco, il film che vidi da ragazzino e che capii poco, restando anche scioccato.

Film che va inquadrato storicamente: negli anni Settanta in Francia c’è la riscoperta delle opere di Sade. Le opere complete erano già state pubblicare nei Cinquanta e avevano subìto la censura e anche un processo per oscenità, perché venivano lette non per ciò che sono, cioè una metafora del potere, ma come una pura affermazione della crudeltà. Pasolini, prendendo spunto dalla riscoperta di Sade, decide di scegliere Le 120 giornate di Sodoma per fare una sua analisi, una vera e propria tesi sul potere. Cosa dice Pasolini? Dice che il potere è anarchico, ovvero può concedersi ogni cosa, anche l’annientamento dei corpi: in questo senso Salò è una metafora sull’oscenità del potere.

Che resta sempre attualissima, fra l’altro.

Perché il potere, come si sta manifestando anche in questi giorni con la guerra di aggressione della Russia, mostra il suo volto di annientamento, di distruzione, e così va letto Salò. Che non è un bel film, anche dal punto di vista della sintassi filmica: infatti Pasolini non è mai stato ritenuto un grande regista, quando si parla del vero palmarès della grande cinematografia italiana sono altri i nomi che vengono fatti, Fellini, Visconti, ma Pasolini non sta in questa quadreria del grande cinema. In quegli stessi anni, dal punto di vista della crudeltà e degli effetti, esce un film di Fernando Arrabal che si chiama Andrò come un cavallo pazzo, che è assai più crudele e attendibile sul piano dei trucchi splatter di quanto lo sia Salò. Ma se Pasolini non fosse morto, quello sarebbe stato solo un capitolo intermedio della sua produzione cinematografica: lui immaginava anche di fare un film su San Paolo.

Ecco, vediamo questa tensione verso il sacro, verso il religioso, che non lo ha mai abbandonato.

No, infatti dieci anni dopo la sua morte, nell’85, la Fgci dedica a Pasolini il suo festival romano: invita Dom (titolo di abate) Franzoni, che era stato sospeso a divinis per aver dichiarato che alle elezioni avrebbe votato Pci, e Dom Franzoni racconta che fra i cattolici di base e Pasolini c’era stata una discussione dove i primi sostenevano la desacralizzazione, mentre Pasolini diceva loro che invece non è così, che tutto è sacro. C’è un film documentario, quello che si conclude con Pasolini sulle dune di Sabaudia, dove lui parla della difesa della tradizione mostrando una piccola strada che si trova intorno a Orte, una strada di ciottoli, ben piccola cosa, che però va preservata come oggetto della tradizione. Per lui la tradizione è così importante per ragioni di biografia, probabilmente, perché è la tradizione della memoria dell’infanzia, associata al Friuli, al paesaggio monumentale medievale. E nei giorni del film Decameron, dei frati denunceranno Pasolini trovandolo quasi blasfemo, e lui risponde di avere un raro e assoluto affetto verso l’idea della vita contemplativa dei frati: non a caso acquisterà una torre medievale a Chia, frazione di Soriano nel Cimino nei pressi di Viterbo, sognando di trascorrervi la vecchiaia insieme alla famiglia di Ninetto Davoli. È la torre dove nel ’75, poco prima della morte, si fa fotografare nudo da Dino Pedriali, e si ipotizza che queste foto dovessero far parte di un’appendice fotografica a Petrolio, il suo romanzo uscito postumo e incompiuto. Poi, alla fine, c’è il nodo del suo assassinio. Per molti Pasolini si riduce all’interrogativo sulla sua morte, la fine tragica di un omosessuale dichiarato; secondo alcuni si sarebbe trattato di un omicidio politico con mandanti fascisti, secondo altri sarebbe un delitto omosessuale, avendo Pasolini una sessualità fortemente masochistica.

E ci fu anche chi affermò che la sua morte fu un modo per immolarsi, quasi scientemente.

Sì, quello fu Giuseppe Zigaina, il suo amico pittore, che la legge come un auto-martirio, come se Pasolini avesse cercato volontariamente la morte, scegliendo il 2 novembre, giorno dei morti, in una località dal nome simbolico, Ostia, per mano di un ragazzo come Pelosi che coincide con il modello erotico che lui ha sempre perseguito, un ragazzo giovane che ricorda Ninetto Davoli di cui è stato innamorato, che quando prese ad andare con le donne per Pasolini fu un trauma enorme, una ferita fortissima, e dovette essere consolato da Elsa Morante. Personalmente, in definitiva, ho cercato di restituire il tempo di Pier Paolo Pasolini, quel tempo che accanto a lui mostra un qualcosa che oggi va dissolvendosi, lo stato complessivo del suo tempo che voleva mettere insieme, e al centro, l’epopea degli umili e la purezza che riuscivano a esprimere.