Qui si fa la storia. Vasco Rossi, Lucio Dalla, Luca Carboni, Ivano Fossati, Eros Ramazzotti, Franco Battiato, Zucchero, Antonello Venditti, Biagio Antonacci, Marco Masini, Samuele Bersani: non è una formazione storica della Nazionale cantanti ma un elenco parziale delle collaborazioni di Maurizio Biancani, sound engineer, mastering engineer e produttore discografico.

In sintesi, un genio della musica. In occasione della recente uscita dell’autobiografia L'alchimista del suono (ed. Fernandel) mi accoglie nella “sua casa”, i leggendari studi della Fonoprint in via Bocca di Lupo a Bologna. Ed ecco il risultato della lunga chiacchierata:

Dal wall of sound al rullante alla Biancani

Partiamo da un bilancio delle tue collaborazioni, ripartiamo i meriti tra gli artisti e Maurizio Biancani...

Il mio apporto cambia completamente rispetto ai vari album: in alcuni - pochi a dire la verità - sono stato esclusivamente un esecutore, ma in quelli che ho anche prodotto è chiaramente molto ampio. Nonostante la responsabilità enorme, dal mio punto di vista diventa molto più facile, perché ho la totale possibilità di esprimermi. Prendi Bollicine. Guido Elmi ed io l’abbiamo coprodotto cercando di seguire le intuizioni di Vasco: siamo entrati pesantemente negli arrangiamenti, nella scelta dei pezzi, delle sonorità, dei musicisti e altri infiniti dettagli. In tutti i lavori ho sempre cercato di mettere una parte personale. E poi, tieni conto che sono un invadente, non sono mai riuscito a stare zitto, per cui qualsiasi cosa succedesse in sala davo consigli e più o meno sono stato ascoltato, probabilmente perché poi funzionavano.

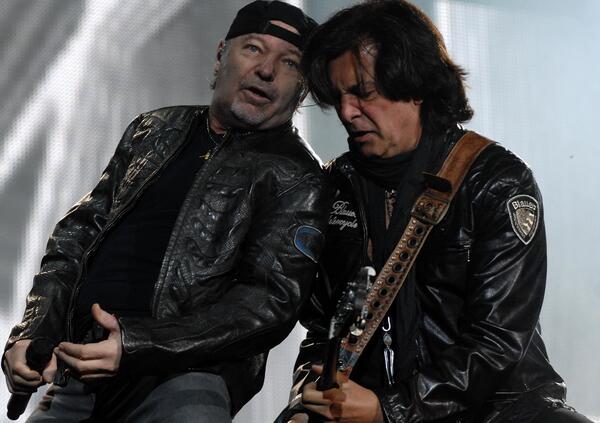

Il rullante alla Biancani, espressione coniata da Red Canzian dei Pooh, è un punto di arrivo al quale tendevo nella mia carriera, non solamente per il suono del rullante, ma per una sonorità riconoscibile. Il wall of sound di Phil Spector è una pietra miliare anche per i non addetti ai lavori.

Sono cresciuto con il mito di Eddie Kramer che era il fonico dei Led Zeppelin e di Jimi Hendrix: uno stile, il suo, riconoscibilissimo nella batteria e nell'utilizzo dei riverberi sulle voci. Ecco, credo nel tempo di essere riuscito a fare un po' di questo, ad un certo punto sono riuscito a conquistarmi la fiducia di produttori e arrangiatori che, quindi, mi lasciavano carta bianca.

Celso Valli - scomparso pochi mesi fa - mi dava i brani sul banco che io missavo, la sera tornava e cominciava ad ascoltare: il giorno dopo, due dritte per cambiare qualcosa e il lavoro era già finito. Con Maurizio Solieri abbiamo tirato fuori alcuni riff di chitarra nei dischi di Vasco che sono diventati famosi, poi è ovvio, devi trovare il musicista che collabora con te, quello che ha proprio voglia di sperimentare, si chiude anche il cerchio delle amicizie e diventi un’unica squadra. Nelle caratteristiche ti ci riconosci e secondo me il suono incide tantissimo su quello che è il risultato finale dell'album. Lo stesso è successo, per esempio, con gli Stadio o la Steve Rogers Band.

Sono passati da te praticamente tutti ma ce n’è uno con cui avresti voluto lavorare?

Adriano Celentano. Mi contattò sua moglie Claudia Mori - che è anche la sua manager - per un disco, Adriano oltretutto era arrangiato da Fio Zanotti con il quale avevo già fatto un sacco di dischi quindi c'erano presupposti che potevano funzionare, ma ero in tour e le due cose non erano materialmente compatibili. Purtroppo in seguito non ci sono state altre occasioni. Ho sempre ritenuto geniale Celentano, mi piacevano moltissimo le cose che faceva, soprattutto nel primo periodo. Uno molto forte.

Vasco Rossi

"Maurizio è uno di quelli che c’erano sempre. Nei giorni buoni e in quelli storti. Uno che la musica non l’ha solo ascoltata ma l’ha vissuta, respirata e tenuta insieme, anche quando sembrava tutto un casino. Un amico vero, di quelli che la vita non te li regala per caso"... Vi conoscete appena appena tu e Vasco!

Hai visto che bella frase mi ha scritto per il libro? Sono rimasto stupito perché non è una roba che scrivi al volo su WhatsApp. L'ha studiata, la voleva dire e me l'ha mandata mentre si trovava a Los Angeles.

Vasco ed io siamo molto amici anche se non ci frequentiamo: lui ha la sua vita da rockstar, io faccio il fonico qui dentro. Non abbiamo una vita in comune, succede quando lavoriamo su qualcosa ma è un periodo di tempo limitato, per il resto ci si sente per messaggio o per telefono.

C’eri, ovviamente, l’esatto istante in cui fece il salto di popolarità

Siamo solo noi (1982) l’ha consacrato, facevo il fonico anche nei suoi live e viaggiavamo sulle 300-400 persone a data: già ci sembrava di essere delle rockstar. La svolta commerciale però è stata l’uscita di Bollicine (1983). Suonammo a Carpi utilizzando la nostra attrezzatura abituale, strutturata per 1000 persone al massimo: arrivarono in 20000 e non sentirono assolutamente niente perché sembrava che avessimo utilizzato l’impiantino di casa. Quella volta capimmo che c'era stata un’improvvisa iniezione di popolarità e da lì in poi non ci siamo più fermati.

Neanche la gente….sempre più numerosa fino a riempire gli stadi.

L’opinione pubblica non fu tenera all’epoca bollandolo come un cattivo maestro, tu nel libro ci riporti Vasco alla vera dimensione, quella di un ragazzo di talento determinato e meticoloso. E al diavolo i giudizi su umane debolezze.

L’ arresto finì in nulla ma fu un ufficio stampa incredibile. Qualche tempo dopo esserci conosciuti, Vasco ed io ci ritrovammo a dividere una casa per più di un anno e potevamo confidarci. Era già focalizzato fin dagli inizi nonostante le incertezze: ‘Guarda, avrei potuto continuare a fare il dj perché mi dava la possibilità di guadagnare un sacco di soldi, stare in un ambiente che mi piaceva, pieno di donne. Adesso la fatica di dovermi inventare un mestiere da cantautore è enorme.’ Agli esordi chiaramente nessuno lo cagava, ci sono stati dei concerti con più gente sul palco che sotto, a Bologna è capitato di esibirci davanti a 7-8 persone. Però lui voleva andare avanti e quindi chiaramente lo abbiamo seguito. Lavorava in macchina, girava ore ascoltando le cassette, scrivendo frasi e incidendole su un registratorino vocale. Quando arrivava in studio aveva già le idee di tutto, cantava a Solieri l’inizio degli assoli e diceva: ‘Il pezzo deve cominciare così, poi sviluppatelo come volete ma la frase iniziale è questa.’ La sua ostinata determinazione l'ha portato a quello che è adesso, non ha mai ceduto di un centimetro: voleva arrivare ad essere la più grande rockstar.

Potrà non piacere a tutti - e non gliene frega un ca**o! - ma quello che pensa e che fa è trasparente, a volte per assurdo la sua sincerità può sembrare quasi inopportuna. C'è una peculiarità che lo distingue da altri artisti: è una persona estremamente intelligente e, non a caso, Fabrizio De André lo aveva subito battezzato perché ritrovava in lui caratteristiche comuni, l’essere entrambi fuori dal sistema, dalla normalità preconfezionata. Non potevano non andare d’accordo.

Dalla Steve Rogers Band a Gli spari sopra

Prima hai citato la Steve Rogers Band, storico gruppo di accompagnamento di Vasco nei live, un’esperienza eufemisticamente burrascosa, oggetto di culto e leggende.

All’interno di uno studio erano estremamente professionali, i vari Massimo Riva, Solieri, Claudio Golinelli (il mitico Gallo), si mettevano lì e suonavano finchè non raggiungevano un suono perfetto. Poi, quando si andava a pranzo o la sera, le cose diventavano diverse e la goliardia sfiorava gli eccessi. Stessa cosa quando me li ritrovavo sul palco: prove-soundcheck-concerto tutto perfetto.

Appena sceso l'ultimo gradino partiva il sex, wine and rock and roll! Alzati la gonna fu veramente un tormentone pazzesco, poi il passo falso a Sanremo (1989) e il brusco calo di popolarità cui è seguito inevitabilmente lo scioglimento, ma l’epopea della SRB ha lasciato anche strascichi per qualcuno nel rapporto con Vasco, in primis il litigio tra lui e Guido Elmi che poi non partecipò a Liberi liberi. Io rimasi con Vasco collaborando a quell’album in via trasversale, ho fatto un paio di mix. Insomma, tutto era diventato un casino e ci siamo ritrovati con Gli spari sopra in cui è ritornato lo stesso gruppo di lavoro, allargato a musicisti stranieri, senza dimenticare l’incursione di Pino Daniele. È un doppio LP con un sacco di brani, l'abbiamo realizzato all’ottanta per cento qui mentre il resto è stato lavorato in altri due studi (Los Angeles e Mogliano Veneto) e ha avuto una gestazione diversa dal solito grazie all’apporto di mostri sacri americani come Gregg Bissonette alla batteria, Randy Jackson al basso e Steve Farris alle chitarre. Con Farris siamo rimasti proprio amici in virtù di una sintonia professionale e umana pazzesca: come lui ho sempre detestato un preset, un template, cercando di spaziare. A volte mi riesce, a volte no.

La musica nel 2026

Ho quasi paura ma non posso evitare la domanda: qual è lo stato di salute attuale della musica?

Considera che adesso ho cambiato molto tipologia di lavoro, sto facendo tantissimo mastering, postproduzione, che mi diverte di più: ormai registrare non è più come una volta e mi annoio.

Una volta impiegavi un mese per cercare i suoni della band, adesso i dischi se li fanno tutti a casa, arrivano qui con pezzi già pronti, mettiamo in bella copia giusto qualche cosa e fine. Nella maggior parte dei casi si sta creando musica in maniera molto sintetica per non parlare di quelli che usano l'intelligenza artificiale per farsi letteralmente fare i pezzi. L’ autotune in maniera spropositata è un abuso, come se fosse un effetto che ormai è diventato indispensabile, io invece ero contentissimo di utilizzarlo perché finalmente risolveva delle problematiche che non riuscivamo a correggere. La maggior parte dei fonici attuali non va alla ricerca del suono creandoselo, provando a mettere diversamente la microfonatura: cercano il sample giusto nelle varie library e prendono quello, peccato che poi dopo tutti quanti utilizzino la stessa roba che risulta musica di plastica. Non sempre è così, resto convinto che la quantità di musica bella che si fa adesso sia uguale a quella che si faceva magari negli anni ‘70 però all’epoca era facile sentirla perché usciva e non c’era altro: tu andavi nei negozi di dischi, sceglievi 10 LP di cui 8 ti piacevano e 2 no. Adesso la maggior parte della gente sforna 1000 canzoni al giorno, bisogna uscire, raggiungere 100.000 follower, un milione di click, sennò non si guadagna niente, capisci? E dove vai a cercare la musica di un certo tipo con questa sovrapproduzione di pezzi inutili? Qualche settimana fa ho letto un dato inquietante: in un solo giorno del 2025 è uscita la stessa quantità di musica dell’intera produzione del 1979.

Non è che si siano rincoglioniti tutti, i musicisti che scrivono belle cose ci sono ancora, ne conosco, alcuni vengono a lavorare qui però poi non riescono a farsi sentire da nessuno ed è una lamentela generalizzata verso questo cambio di tiro delle case discografiche. È cambiata la fruizione, però così non si fa musica. Nel panorama odierno mi ci ritrovo molto meno, oltretutto ho anche un'età nella quale probabilmente certe cose ormai non fanno più parte delle mie corde e c’è anche un fattore generazionale. Lo stesso probabilmente di quando, da ragazzo, ascoltavo i Deep Purple mentre mio padre – che era già uno moderno - ascoltava Gianni Morandi: ogni volta che a casa mettevo su i miei dischi preferiti dovevo chiudermi in camera perché non ero gradito.

In Italia come siamo messi?

Ho lavorato a degli album che in Italia hanno superato il milione di copie fisiche e poi collaborato con Alejandro Sanz, un artista spagnolo. Màs (1997) ha venduto 5 milioni di copie, El alma al aire (2000) con cui ci siamo aggiudicati i due Latin Grammy è arrivato a 8 milioni: appena vai all'estero ti accorgi che le dimensioni si allargano improvvisamente perché il mercato è mondiale e non semplicemente l'orticello di casa tua. È la stessa ragione per la quale resto convinto che puoi anche essere bravissimo ma finché lavori nel nostro paese vincere premi internazionali è praticamente impossibile perché non vieni notato. Non siamo un mercato al quale l’Academy si rivolge, ho vinto quei due Grammy lavorando per un artista internazionale, lo stesso vale per la nomination con Laura Pausini.

Una valida soluzione è prendere la valigia e trasferirsi in Inghilterra o Usa: crea molte più possibilità però è una scelta di vita non così semplice e il rovescio della medaglia non è un dettaglio. Durante l’epopea della disco music collaboravo, insieme a Mauro Malavasi e a Davide Romani, con una produzione americana che aveva uffici e studi a New York: ci siamo trasferiti per lunghissimi periodi proprio per lavorare a stretto contatto, capirne la mentalità, impiegando i loro cantanti e usando direttamente il loro linguaggio perché senza la lingua madre ti facevi ridere dietro.

Insomma, cercando di fare le cose il più possibile in modo professionale. Il divario con NY era (e rimane) esponenziale: diventare famoso negli Stati Uniti significa vendere 10 milioni di copie, qua se ne totalizzavi uno era già un miracolo. Quando ci si è presentata l’opportunità di continuare a lavorare negli States però nessuno di noi se l’è sentita di fare quella scelta di vita e trasferirsi là, oltretutto in Italia le cose andavano già bene, non eravamo degli sconosciuti. Anche Mina e la PFM hanno avuto la possibilità di lavorare oltreoceano e deciso di rinunciare, sono scelte che poi alla fine paghi o meno, personalmente sono ben contento di quelle che ho fatto. La mia vita lavorativa è stata fantastica e mi considero un privilegiato ad aver lavorato per 50 anni facendo musica insieme ad artisti, spesso diventati amici, esplorando generi musicali tra i più disparati ma che alla fine mi sono piaciuti tutti. C’è gente – parecchia – che passa decenni a rompersi le scatole in ufficio e non vede l'ora di scappare via o che arrivi la pensione.

Ma quella volta in ascensore con David Bowie mentre rientravi nel tuo appartamento americano…rimane un rimpianto?

Eh, ho preso quella decisione, ai tempi non immagini quante volte abbia ripensato all’episodi.

Non so ancora se sia stata la scelta giusta, tutti mi hanno detto che sono stato un co***one! Ma non ho avuto il coraggio di accettare l’invito e seguirlo alla festa, tieni conto che parlavo pure male l’inglese quindi ero incerto sulle comunicazioni e poi, dai, ero un ragazzino che veniva da Bologna.

Per cui risposi a David Bowie ‘no grazie’. Chissà cosa avrei trovato in quell’appartamento all’ultimo piano del palazzo in cui vivevo, pieno centro di New York….affittato appositamente per organizzare parties tutte le sere. Era il periodo di Let's dance, il più grande successo commerciale di Bowie (che tuttavia detestava), molto lontano dal periodo di Berlino: magari conoscerlo avrebbe potuto aprirmi nuovi scenari musicali. Che ne so, ad un certo punto ho smesso di pensarci! Sono tornato successivamente negli USA per lavorare, ma in maniera più cosciente e con le idee molto chiare. Quando, insomma, ero già un uomo.

Lucio Dalla

Telefona Sonia, una ex compagna di Maurizio che aveva messo in soggezione perfino Lucio Dalla, come raccontato nel libro. Diventa un assist.

Eh, con Lucio eravamo amici. Quando l’ho incontrato era già una superstar che aveva da poco completato il famoso trittico milionario (Com’è profondo il mare, Lucio Dalla e Dalla). La prima volta che si lamentò del mio lavoro rimasi spiazzato, anzi, ci rimasi proprio malissimo. L’ avesse fatto l’ultimo arrivato chissenefrega, ma certe robe dette da Lucio in maniera molto pesante, dopo tutto l’impegno profuso nella realizzazione dell’album (1983), subito mi ferirono: è stato proprio peso. Dopo divenne quasi un rituale, sempre brutto….un po’ gioco al massacro, ma ormai avevo capito. Faceva così con tutti in studio, portava all'esasperazione per avere il massimo perché pensava che con questi, chiamiamoli inputs, lavorassero meglio. È sempre stato il suo concetto, estremizzato quanto vuoi ma vincente.

Domanda inevitabile sull’episodio che hai raccontato a proposito della sua ultima notte, in Svizzera: presagio o mera coincidenza?

Me lo sono chiesto e non poco dopo la sua morte, come me anche il resto della produzione che partecipava a quel tour nel 2012. Lucio sapeva che a una decina di km da Montreaux c’era la statua di Freddie Mercury, cantante che amava particolarmente e il primo particolare che mi aveva stupito era questa sua necessità di andare e pregare: si era portato lumini e candele da casa, non li aveva comprati in Svizzera. Finito il concerto siamo andati a cena, poi a notte fonda Lucio ci portò là. È stato un po’ spiazzante ma con lui eravamo abituati. Rientrati in albergo ci siamo salutati e la mattina dopo abbiamo fatto colazione insieme. Approfittando del poco tempo libero sono uscito per fare qualche fotografia e mentre stavo rientrando ho visto l’ambulanza, non volevo ma ho dovuto capire. È finita così, in una maniera del tutto imprevista, e da quel momento, senza Lucio, ho chiuso con i tour. Non ce l'ho più fatta. Pensa che non ho avuto neanche il coraggio di entrare nella camera ardente, ho aspettato fuori.

Nel libro parli molto della tua Bologna, sia per quanto riguarda la vita professionale sia per quella personale. La riconosci ancora oggi?

Bologna è senza dubbio la città ideale per Fonoprint che non è mai stata uno studio di registrazione e basta: qua gli artisti li abbiamo sempre coccolati, per loro stessa ammissione lavorano divertendosi di più. È tutto pervaso di godimento genuino, c’è perfino un biliardo! Siamo riusciti a richiamare anche artisti milanesi e romani, gran parte del merito va ascritto alle public relations di Paola Cevenini. Ti dico di più, quando ho iniziato a frequentare Milano per registrare ho esportato una nostra regola sacra: la trattoria a mezzogiorno. Solitamente negli studi meneghini erano abituati a mangiare un panino appoggiati sul banco, a me non piaceva come metodo e spiegai che bisognava mettere le gambe sotto al tavolo almeno un'oretta, tempo che semmai avremmo recuperato in serata. Si sono adeguati senza ritrosia! Senza falsa modestia abbiamo creato a Bologna una sorta di Abbey Road italiana, anche perché siamo rimasti gli unici o quasi: ad oggi trovi pochi studi sopravvissuti.

Da un punto di vista personale faccio fatica a ritrovare la mia Bologna, quel fermento degli anni ’70 e ’80 ma anche di fine anni ’90, seppur fosse già cambiata parecchio. Tenere corsi mi permette tra l’altro di frequentare i giovani di oggi, vent’anni suppergiù: mi raccontano che non c’è più nulla di quel periodo, hanno potuto soltanto leggerlo sui libri. Parabola analoga la scena musicale live.

Adesso è difficile perfino andare a suonare, nessuno ti prende, figurati pagarti. Quando ho iniziato, negli anni settanta, potevo permettermi di fare il musicista e vivere con uno stipendio maggiore di quello che percepiva mia mamma. Arrivavano soldi a casa e per lei era inconcepibile, si era convinta che spacciassi! Una volta venne a vedermi e il mio capo orchestra ebbe la bontà di rassicurarla: ‘Guardi signora che il nostro non è un mestiere da malavitosi’. Essendo un uomo distinto sulla cinquantina in qualche modo si convinse, relativamente, ma almeno non erano più litigate continue.

In conclusione, se non avessi dedicato la vita alla musica cosa avresti fatto?

Forse il camionista, ma in realtà non era il mio lavoro. L’ altra mia grande passione è sempre stata la fotografia. Quando ero alle Hawaii con i Pooh per l’album Aloha (1984) scattai anche le foto promozionali, una divenne la copertina di TV sorrisi e canzoni. Fu divertentissimo perché facevo due lavori in uno: il fonico e il fotografo! Chissà, chissà.