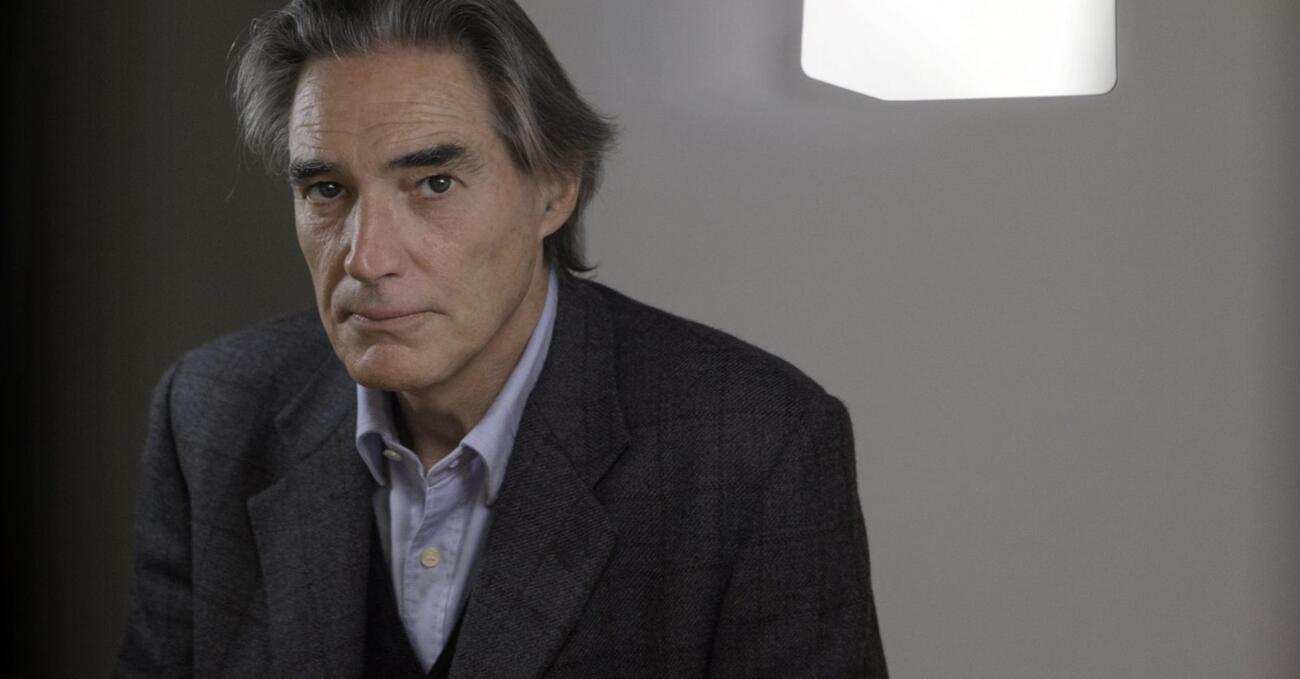

Certo sì potrebbe dire che il punto, nella poesia di Alessandro Ceni, è reinventare la parola, i suoi significati, gli accostamenti. Ma qualcosa in più viene fuori da I bracciali dello scudo (Crocetti, 2025), un’antologia con quarant’anni di lavoro in versi. Già dal titolo, a dire: quel che si reinventa è semmai la strategia, il modo di stare sul campo di battaglia o il modo di stare in pace, di posare lo scudo. Imbracciarlo e posarlo, in una dialettica, che è quella della vita, che ti mantiene vigile. Quella di Ceni è in effetti una poesia dell’illuminazione ma, a differenza di tanta poesia religiosa, non si raggiunge lo stato di veggenza, di lucidità, attraverso una luce dall’alto, che irradia. Ma la luce arriva dal nucleo eruttante, esplosivo, del corpo poetico, un corpo mistico ma introverso, centripeto. Così Ceni guarda alla poesia come un’occasione di regressione allo stato originario dell’essere, al bosco, in un percorso inverso, per così dire, a quello heideggeriano, che fa della poesia un sentiero per uscire dalla radura. Qui è tutto nell’onniparvenza (termine che possiamo trovare nella poesia di un altro poeta “difficile” del nostro tempo; Eugenio de Signoribus), dove cioè i paragoni, gli accostamenti, le – e qui vale la pena, a differenza di tanti modaioli, usare questo termine inflazionatissimo – corrispondenze.

Nella trafilatura materica, in questa guerra eterna e appellativa, nello sforzo di dar concetto alle cose, si perde il dato, il fatto in sé, e si guadagna una volontà. Degli oggetti, degli animali, dell’io poetico che vuole amare, del tempo, della sera, “traducendo pianto a forza di pugni / in goccioline di notte e in sangue di mostro”. Poesia sulla barricata del senso, come altri grandi hanno fatto e di cui abbiamo parlato (pensiamo a Jon Fosse). Non stupisce allora che Ceni sia un abile traduttore – di Stevenson, Melville, Lewis Carroll. Egli risponde all’opera, come un velista asseconda il vento e le onde. Più che domarle si affina lo sguardo per esserci e muoversi di concerto con ciò che è, per definizione indomabile. La vita, il mondo, la more, la poesia.

Cacciatori sulla neve

Io vorrei saper dire amore

amore amore amore

come fanno i dementi

ed essere infelice infelice

per il troppo bene,

un solvente, che spezza la catena delle vite

per darci la definitiva morte

simile a Dio in questo,

o

al cuore;

o voi del mondo invisibile

spiriti verdi e soli,

carbonchi,

che assaggiate i fiocchi di neve

al volo e osservate come il ghiaccio

pattina i bambini i loro guanti,

col peso di un passo,

le

sue y sul bianco, come

li fonda sulla petrosa neve

dopo l’uscita dal bosco pieno di culle,

come noi pensando fuoco fuoco,

ansanti perché la neve,

eppure nudi e senza freddo,

con dita luminose e

sule labbra non il vapore,

lo spazio e il tempo,

non date voce,

come il giocatore in panchina

lo sguardo agli altri

teso a capire, come un signore

morto agli antipodi,

dietro,

che fa così con le braccia,

a rallentatore cammina o in un morso d’affetto,

o voi che non siete più

per esser nel mondo strano indispensabili

cespugli di more

lepri soprannaturali

per invitarmi alla caccia,

catturarmi e, ora, appeso

riconoscervi amici,

miei simili,

per un gesto antico:

giunti al riparo toccarono

i calici in un brindisi;

spesso è il profilo dei monti

spesso il particolare di una foglia

che vi inquieta e parlottate,

non dicesi non est…

allora camminate

eschimesi

fiocinatori spaziali senza amata:

“Era del colore che nelle carte geografiche

è del mare che profila la costa,

di quello convenuto per i deserti,

e quello attribuito alle depressioni

dove la crosta per le rughe dei fiumi è più fertile,

erano torrenti su di lei e piste e v’incombeva un cielo”:

sulla discesa i cani sono rossi

ed anche voi scomparsi.