«He said one thing yesterday; he said “I just want to be a singer. I don’t want to be an actor, I don’t want to be a poet, I don’t want to be a writer, I just want to be a singer.” But of course he is an actor, he is a poet and he is a comedian and he is a writer; he is all of those things.»

(Christy Moore su Shane MacGowan)

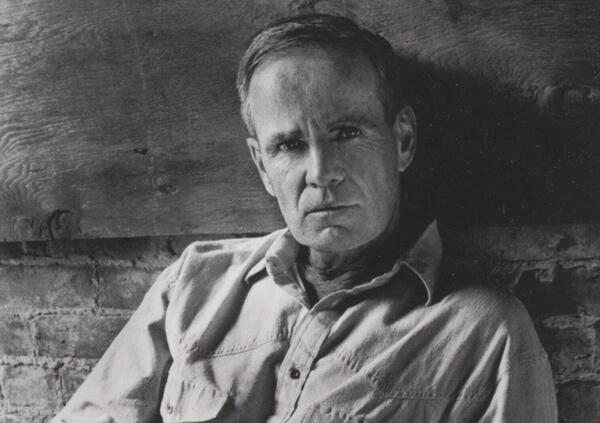

Un irlandese passeggia dondolando per le strade luride della città, ubriaco fradicio, ha le spalle basse e un po’ di gobba come se esistesse solo il cappotto appeso a una gruccia. Si slaccia i pantaloni e va in un angolo, inciampa e si rompe i pochi denti buoni che ha (ne ha davvero pochi perché non li lava, per non parlare della carenza di Vitamina C). Questo è Shane MacGowan, morto giovedì 30 novembre a Dublino. Era la voce lirica di The Pogues e successivamente di The Popes. Un poeta, sì, un poeta suo malgrado. L’antieroe, il “balordo” che scriveva canzoni d’amore, roba da far impallidire Bukowski. Parla d’amore, sì:

Now the song is nearly over

We may never find out what it means

Still there’s a light I hold before me

You’re the measure of my dreams

E la tenerezza prevale su tutto, sulla violenza del suo sguardo, da vecchio clown. Forse lo è, un pagliaccio, il “pagliaccio” di Böll, che si siede e pensa e denuncia. E MacGowan non si censura, lui vive, e la vita – come la poesia, come la musica – è un atto politico prima di tutto, nel senso più profondo e autentico del termine: è resistenza. La lotta alimenta molti dei suoi testi, una lotta che tradisce una certa malinconia di fondo, quasi tentasse di descrivere un mondo dietro l’ombra della sua giacca, dietro il vetro verde della sua bottiglia. Tutto è ovattato e allo stesso tempo sofferto, graffiato, punito. Shane MacGowan si sente condannato e questo lo rende poeta; la consapevolezza delle sue colpe lo rendono onesto, vero, pieno. La sua vita è un romanzo, dalle tante figure sul palco (vomitò persino una volta), fino ai problemi con la droga per cui finì in carcere. E poi l'amicizia con un’altra grandissima cantante, Sinéad O’Connor. La misura dei suoi sogni, quella donna, quegli occhi, quella canzone che avrebbe voluto dedicarle, sono la proporzione del suo cosmo, un universo affollato, disordinato, come le tipiche stanze delle rockstar nei film. Il suo è un grande palazzo mentale che si modella, poco alla volta, su un linguaggio specifico,quel realismo sporco. Ma c’è di più, non comunica solo il “vero”, egli comunica la malattia. La sua malattia prima di tutto, la dipendenza, il nichilismo che lotta con lo spirito di critica della società («People are talking about immigration, emigration and the rest of the fucking things. It’s all fucking crap. We’re all human beings, we’re all mammals, we’re all rocks, plants, rivers. Fucking borders are just such a pain in the fucking arse»). Ma anche la malattia del mondo, non più capace di vivere le cose con romanticismo. Lui è, in fondo, un eroe romantico; ricorda l’Adam di Only lovers left after life, quello che lo stesso regista Jim Jarmusch definì «Hamlet as played by Syd Barrett». Lui è un poeta del delirio, del viaggio, un poeta enorme, il poeta della vertigine. Nella sua musica, il folk-punk anglo-irlandese, gli strumenti si intrecciano a formare una tessitura anch’essa sovraccarica. Sembra tutto un continuo accenno, come se volessero ancora aggiungere e aggiungere. Anche la sua musica, seppur apparentemente gioiosa e ballabile (il folk ha una certa “passione” per il modo maggiore) è una malattia. Egli usa un linguaggio claudicante e la sua poesia zoppica e si trascina come se balenasse sul ponte da sottocoperta e fosse presa a strattoni dalla corrente. E il suo sguardo, abbiamo già detto violento, è netto, non lascia spazio all’interpretazione. MacGowan “dice cose”, non costruisce grandi castelli di parole. Egli sa cosa vede e lo dice e non teme la miseria di linguaggio, o la rima facile; egli prende tutto quello che può e non scarta mai, che sia una metrica “comoda”, o una baciata facile. Non si preoccupa e questo lo rende spensierato e greve allo stesso tempo, perché solo chi è libero può sentire addosso tutto il peso dell’esistenza.

We watched our friends grow up together

And we saw them as they fell

Some of them fell into Heaven

Some of them fell into Hell

*

Questo articolo è apparso nel 2017 su Poetarum Silva