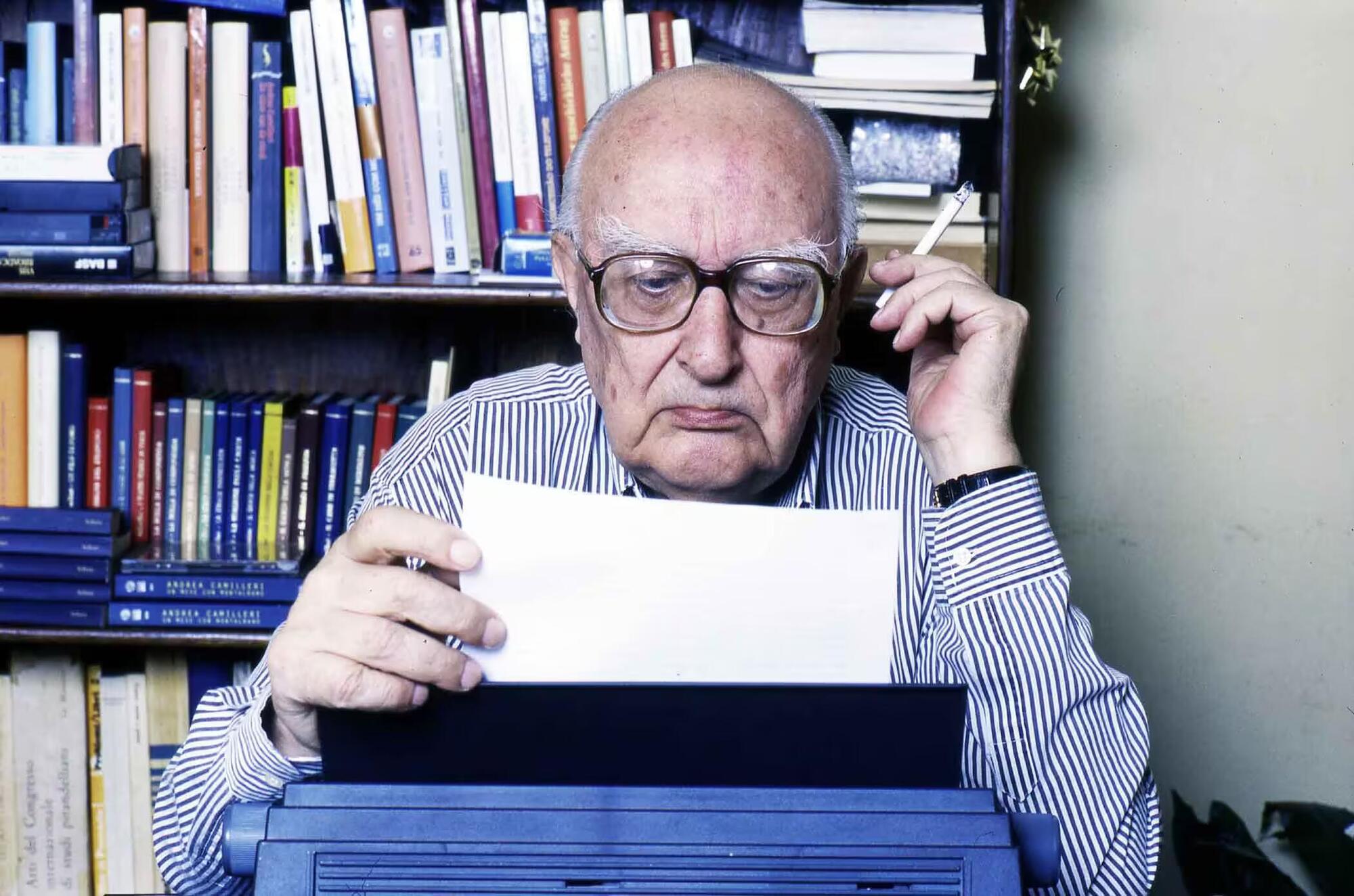

“I suoi romanzi non hanno nessuna necessità espressiva” Massimo Onofri. I suoi libri sono “una cassata, e cioè una meravigliosa torta piena di squisitezze, ma zeppa pure di stucchevoli canditi, pesante e indigesta” Pietrangelo Buttafuoco. Ha inventato “una Sicilia arcaica, un’insularità quasi biologica, una separatezza che ovviamente non esiste se non come stereotipo, come pregiudizio” Francesco Merlo.

Eppure, di Andrea Camilleri, a cento anni dalla nascita, vale la pena di ricordare l’esordio in Sellerio, quarantuno anni fa, nel 1984, con La strage dimenticata, suggerito a Elvira Sellerio da Leonardo Sciascia. E, ricordandoselo, chiedersi: perché Sciascia avrebbe dovuto suggerire per la pubblicazione uno scrittore che fa largo uso di stereotipi e pregiudizi (Merlo), a tratti stucchevole (Buttafuoco), senza alcune necessità espressiva (Onofri)? Una risposta potrebbe essere questa: forse Cammilleri non era nulla di tutto questo.

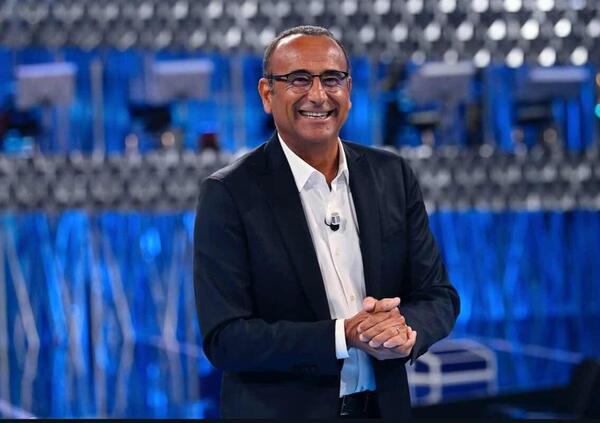

Sellerio sta ripubblicando in edizione speciale alcuni dei grandi romanzi dello scrittore siciliano e Alberto Angela, invece, ha scelto di dedicare al giallista una puntata speciale su Rai1 in prima serata: “La Sicilia di Montalbano”, vera o falsa che sia: una Sicilia che evidentemente esiste.

Il lavoro di sedimentazione e collage che l’opera di Camilleri si porta dietro si basa non solo sul lavoro di Sciascia, ma anche Verga o Pirandello. C’è un po’ di dialetto, una lingua che in effetti isola il lettore in un altrove che è tanto narrativo quanto geografico. È un’estensione a livello quasi regionale del tipico meccanismo narrativo del delitto in una grande casa vittoriana, di un giallo domestico. Ci sono delle caratteristiche da rispettare, dei limiti da imporre alla propria voglia di pavoneggiarsi e darsi arie di grande narratore. Lo si è a prescindere da inutili virtuosismi, una lezione, questa, che i gialli riescono a impartire più di qualsiasi altro genere (non esiste giallo che possa annoiare il lettore).

Alberto Angela ha anche accennato al fatto che gli attori della serie originale, da Cesare Bocci a Luca Zingaretti, sarebbe disposti a tornare a recitare in nuove puntate evento: “Gli si sono illuminati gli occhi” ha detto a Sanremo, anticipando un elemento fondamentale della puntata su Montalbano. Questo legame non è dovuto solo, pare, alla fortuna della serie e quindi al successo che ha inevitabilmente arricchito la carriera degli attori; ma anche a questa capacità insulare di creare un ecosistema autosufficiente di stimoli narrativi inseriti in una estetica (parola difficilissima, è vero) convincente, che entra in empatia con il lettore (o l’artista appunto).

Allora perché è importante Camilleri? Forse per quello che dice Antonio Manzini nella prefazione alla nuova edizione de La forma dell’acqua: “Ti dissi che secondo me questo libro era una rivoluzione, e che tu l’avevi portata a termine usando il racconto più classico, usando il genere che gli schizzinosi linneiani consideravano la serie B della letteratura”. Serie B che ora ha smesso di accettare i diktat del campionato e delle sigle che da anni si nutrono di snobismo. Serie B che ora è la Serie A di un altro sport, quello della letteratura che sopravvive pur se popolare, pur se vende, pur se piace.