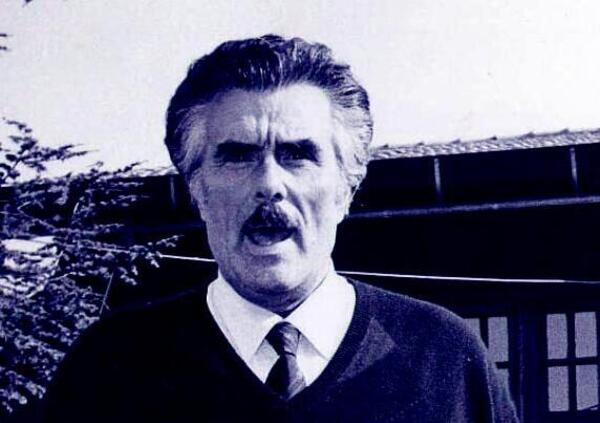

Quando ho iniziato a collaborare con Mow, avevo appena finito di guardare l’ultima puntata di SanPa. O meglio, avevo appena finito di guardare il “Why we made” e, contestualmente, avevo appena appreso che tra gli autori della docu-serie ci fosse Carlo Giuseppe Gabardini. Per preparare l’intervista a Carlo, sono partito dal suo primo libro, in cui parla del suo rapporto con il padre e, in generale, della sua esistenza. Un racconto sincero e trasparente, che permette di districarsi in una vita e in una carriera (e le due cose sembrano spesso sovrapporsi) non lineare ma arzigogolata, in cui si passa, con naturalezza, da fare l’autore degli spettacoli dei più grandi comici italiani, all’essere in scena a teatro, in tv, al cinema, in radio, passando per un coming out fighissmo, per arrivare poi a SanPa – Luci e Ombre di San Patrignano, una docu-serie di Netflix che ha riscosso un grande successo e scatenato varie polemiche.

Lo abbiamo contattato per capire meglio il suo percorso.

Nel tuo libro “Fossi in te io insisterei. Lettera a mio padre.” si ha l’impressione che i vari capitoli siano dei veri e propri flussi di coscienza e che l’approccio alla scrittura, in un certo senso, abbia un potere terapeutico. Quando hai iniziato a scriverlo, sapevi di andare incontro a un lavoro di questo tipo?

Credo che questo approccio sia insito nel fatto di scrivere una lettera a un genitore che non c’è più e penso che non se ne possa fare a meno. L’intenzione, in ogni caso, non era quella di ambire all’autocoscienza o all’autoanalisi, quanto più la necessità di dire qualcosa a mio padre, di fare un punto sulla mia vita, su cosa ho fatto e su cosa vorrei fare. L’approccio che volevo era simile a quello del diario, che tengo da quando sono piccolo e che ho riletto, spesso stupendomi di quanto fossero centrali, nella mia vita, questioni, liti e delusioni che avevo dimenticato.

Ad ogni modo, certo, ho regalato il libro al mio psicoterapeuta, dicendogli che se si fosse letto quello avremmo evitato di perdere tempo. Ed io di spendere un sacco di soldi. (ride, ndr)

La cosa particolare è che, tendenzialmente, nella storia della letteratura chi scrive un libro a un genitore – penso a “Lettere al padre” di Kafka o ad “Open” di Agassi – assume un tono spesso accusatorio, mentre, nel tuo caso, questa lettera sembra essere d’amore.

Assolutamente, io per mio padre ho provato e provo tuttora un grandissimo affetto. Però, nel corso dei vari capitoli, lentamente, vengono fuori cose di mio padre che non sono così positive.

Il suo essere, ai miei occhi, così perfetto ed intransigente, è stato sostenibile finché è rimasto in vita, perché lui era al tempo stesso l’antidoto alla sua intransigenza: nel suo dirti “devi essere perfetto”, ti accettava comunque nelle tue imperfezioni. Quello che imputo a mio padre è il fatto di non avermi lasciato la capacità di chiedere aiuto e l’accettazione dell’imperfezione. Perché la ricerca costante della perfezione, ti assicuro, fa schifo.

Nel libro vengono fuori quelli che sembrano essere due grossi rimpianti della tua vita. Il primo è quello di non avere intrapreso, come tuo padre, la carriera da avvocato.

È un tarlo che mi ha accompagnato per tanto tempo, ho anche un fratello che fa l’avvocato. Penso, nel corso degli anni, di avere introiettato quel ruolo e anche il profondo senso della giustizia.

Se ci ragioni, SanPa non è forse un lavoro da PM o da avvocato… stavo dicendo “d’Italia”, ma non è il momento (ride, ndr). Diciamo da avvocato certosino che dice: “Un attimo ragazzi, vediamo con calma tutti i fatti”. Lo schema e la struttura, proprie di un’arringa, si possono vedere in diversi dei miei lavori, anche nel video Marmellata e Nutella. Ma non è uno stile che ricerco, fa semplicemente parte di me. Comunque sì, ogni tanto ci penso ancora a quanti anni mi servirebbero per diventare avvocato…

L’altro rimpianto sembra essere quello di esserti allontanato dalla Chiesa e da un Dio in cui non credi, ma speri. È cambiato qualcosa da allora?

Direi di no, anche se rimane una questione aperta. Se la domanda era da confessore, non sono tornato a messa (ride, ndr), ma continuo a sperare che, quando morirò, non finisca tutto. Anche perché, altrimenti, tutto quello che faccio, perderebbe di senso. La speranza che ho è quella di avere un altro giro, se poi è Allah e non Dio, a me va benissimo. Non bestemmio Dio, così come non bestemmio Buddha o Allah, quindi mi sto tenendo aperte tutte le porte.

Passiamo dal sacro al profano, decidi tu quale sia cosa, ma la tua Inter?

Io ero molto tifoso, ma siccome tifo per l’Inter, c’è stato proprio un momento in cui mi sono detto: “Ma perché io, tutte le domeniche, devo essere di un umore di merda?”. Andavo allo stadio e c’ero anche il 7 dicembre 1988 durante quell’Inter – Bayern Monaco e quei 7’ di follia in cui prendemmo tre gol. Adesso, ovviamente, il cuore è rimasto da quella parte, ma seguo meno rispetto a prima. Ad inizio anno avevo ipotizzato un “nell’anno dello zero, di solito, lo scudetto lo portiamo a casa”, invece non vale manco più questa.

Dal tuo profilo Instagram si intuisce che tu sia un gran lettore. Che libro ti ha colpito ultimamente?

“La Città dei vivi”, di Nicola Lagioia. Parte da un fatto di cronaca, l’omicidio Varani, e, un po’ come abbiamo cercato di fare con SanPa, ricostruisce la storia attraverso testimonianze, messaggi, interviste. È un modo di fare letteratura, vicino all’infotainment, che apprezzo molto.

“Fossi in te io insisterei” è la frase che tuo padre ti dice quando sei in procinto di lasciare la scuola Paolo Grassi in cui studiavi recitazione e drammaturgia. Fortunatamente gli hai dato ascolto e il tuo lavoro da autore ti ha portato a lavorare con alcuni tra i più grandi comici del panorama nazionale: da Sabina Guzzanti a Enrico Bertolino, passando per Maurizio Crozza e Paolo Rossi, per il quale hai scritto ben 7 spettacoli. Come si riesce a gestire il lavoro da autore avendo per le mani personalità così ingombranti?

È sempre complicato l’approccio ad un nuovo comico, ma credo sia anche una parte bella del mio lavoro. Mi ricordo, però, che quando chiesi a Paolo Rossi se potessi andare a lavorare con Sabina Guzzanti, cominciai a domandarmi: “E se mi viene in mente una battuta su Dell’Utri, a chi la do?”. Nella gestione con i vari comici con cui ho lavorato, mi è servito avere avuto 4 fratelli. Il rapporto è simile: non posso esserci sempre, ma ti garantisco che, se sono con te, ci sono al 100%.

Da autore emergente, è stato difficile confrontarsi con un mostro sacro come Paolo Rossi?

Ricordo che la prima volta che Paolo lesse un mio testo ad alta voce, non riuscì a capire nulla nemmeno io. Lui non stava leggendo, ci stava correndo attraverso per trovare dei punti sui quali poi lavorare. Devo dire, però, che il processo di lavoro con lui è stato molto simile a quello con altri comici: li si deve lasciare correre, esprimere, e tra tutto il materiale che producono improvvisando, tenere le tracce più valide. Lavorare tanto con lo stesso attore, alla fine, credo che inevitabilmente logori il rapporto che c’è, per questo penso sia un’ottima cosa lavorare su più progetti.

Anche se alcuni attori diventano gelosi dei propri autori…

Maurizio Crozza era uno di quelli. Io gli dissi: “Ok, lavoro solo per te, però voglio guadagnare i tuoi stessi soldi”. È evidente che per raggiungere certe cifre, un autore debba lavorare a più cose.

Hai lavorato anche con Claudio Bisio, al film “Si può fare”, ambientato in un manicomio, e in cui interpretavi Goffredo, un paziente con un ritardo mentale. Che tipo di esperienza è stata?

È stata una grandissima esperienza. Ricordo che abbiamo provato per due settimane, in questo manicomio, senza telecamere e senza Bisio. Questo aspetto è stato vincente. Quando lui è arrivato era un corpo estraneo: noi eravamo già diventati i nostri personaggi e lui si è dovuto calare all’interno della nostra “pazzia”, esattamente come il copione del film prevedeva. Di Bisio ho un gran bel ricordo, è una persona straordinaria sul set.

Ti manca stare davanti alla macchina da presa?

Mi manca tanto e, infatti, appena posso lo faccio. Ho appena finito di girare un film di Michele Placido.

Facciamo un passo indietro. Ricordo che il primo pensiero, dopo il tuo coming out su Repubblica, fu alle tante battute pesanti sull’omosessualità che, negli anni, avevo sentito in Camera Cafè. Sapere che, tra gli autori di quel programma, ci fossi anche tu e che quindi, chi poteva sentirsi offeso da quelle battute ne era anche l’autore, credo sia stato un messaggio molto potente e intelligente in un mondo che, contrariamente, parla solo ed esclusivamente di politically correct.

La prima vera cosa da considerare è che tutti i personaggi di Camera Cafè sono delle merde, nessuno escluso, quindi è fondamentale che ci sia dell’omofobia. In più, in diverse puntate, Paolo Bitta – l’italiano medio, la parte più becera del paese – pur avendo un atteggiamento sprezzante nei confronti di Pippo (il postino gay dell’ufficio, ndr), alla fine gli vuole bene. Se qualche estraneo entra in scena e dice “Chi è ‘sto frocio?”, lui gli tira un pugno. Per Paolo dare del frocio a Pippo è esattamente come dire a Patty che è un cesso. L’omosessualità non è il problema, ce ne sono altri più importanti per lui. C’è una puntata in cui Paolo pensa di avere un figlio omosessuale e, alla fine, gli vuole pure bene. Per eccesso, potrebbe addirittura diventare una famiglia AGedO che va in piazza a manifestare con la bandiera tricolore e toccare il culo a un trans. L’importante è che il figlio non guidi una macchina che non sia un Alfa.

Tu nella serie interpreti Olmo, un informatico nerd, sempre vestito con una camicia hawaiana, padre di Primo, un figlio avuto con Giada De Blanck. Perché proprio lei?

Aveva appena partecipato all’Isola dei Famosi e volevamo creare nello spettatore la reazione “Olmo con Giada De Blanck?!”, l’ultimo degli sfigati, il tecnico del computer, che però improvvisamente ha una storia con una ragazza bellissima e, per di più, di buona famiglia. Però anche lei, che ha partecipato alla serie, si è dovuta abbassare al livello degli altri personaggi: infatti molla Olmo e gli lascia un figlio da crescere e mantenere.

Su quel set, uno dei due protagonisti era Luca Bizzarri che ha difeso SanPa, litigando su Twitter con Red Ronnie. Ti ha fatto piacere?

Mi ha fatto piacere sapere che che mi ha fatto i complimenti e che ha apprezzato il nostro lavoro, anche se non ci siamo sentiti direttamente.

Personalmente, quando ho letto dell’uscita di SanPa, mi si è aperto un file mentale e mi sono ricordato di un’intervista a Piero Villaggio, figlio di Paolo e ospite della comunità, proprio fatta da Red Ronnie. Tu cosa sapevi di San Patrignano?

Stavamo lavorando con Gianluca (Neri, produttore e autore di SanPa, ndr) ad alcune ipotesi di documentario. Tra le varie ipotesi, tra cui il caso Yara Gambirasio, c’era quella di Muccioli. Gianluca aveva lavorato a Cuore, una rivista satirica che aveva pubblicato alcuni dossier su San Patrignano. Io mi ricordavo molto bene di quel giornale e il fatto che, tra tutti gli organi di stampa italiani, ne avesse parlato soltanto uno satirico, ci ha fatto iniziare a domandarci cosa ci fosse sotto questa storia enorme.

E le droghe le hai mai viste da vicino?

Sì, credo sia impossibile, a cinquant’anni e nel 2020, non essere mai venuto a contatto con le droghe.

Avete adottato un taglio molto “da Netflix”, che forse non ci si aspetta da un prodotto italiano.

È stata una scelta voluta. Ci approcciavamo ad una docu-serie che ha una struttura propria e delle regole ben precise. Alcuni ci dicono “doveva farlo la Rai”, ma Rai o non Rai, sappiamo bene che, se fosse stata una produzione italiana, ad un certo punto sarebbe arrivata una telefonata che avrebbe bloccato tutto. Quando ho saputo che si stava iniziando a trattare con Netflix, mi sono da subito convinto che la scelta giusta fosse parlare di Muccioli.

E quindi mostrare foto, testimonianze e materiale di cui non si era quasi mai parlato prima.

Vedi, il problema non sono tanto le catene, su cui si può discutere. Il problema vero è quando la comunità si trasforma in altro, in una distopia, in un luogo in cui vieni punito non perché esci a drogarti ma perché non sei d’accordo con il regolamento.

Lo stile narrativo che avete scelto è stato senza dubbio vincente.

La scelta dello stile narrativo è stata semplice: se io ti devo raccontare di Giulio Cesare è meglio partire dall’immagine di un uomo con 23 pugnalate e dirti poi di chi si tratta, piuttosto che iniziare con una sfilza di date e informazioni. La storia che raccontiamo è la stessa, cambia il modo. La storia di SanPa, secondo me, se fosse stata raccontata in modo più istituzionale… ma chi cazzo si sarebbe guardato 5 ore di un documentario sui tossicodipendenti degli anni ’80?

Se è vero che, in Italia, il drammatico è sempre ad un passo dal comico, anche in SanPa ci sono alcuni contrappunti “comici”.

Assolutamente. Una cosa che ho imparato intervistando gli ex tossicodipendenti è che loro hanno una autoironia gigantesca che, alla fine, è un metodo per affrontare il proprio passato. Parlano con leggerezza di morte, perché se ti buchi per anni, è inevitabile venirne spesso a contatto.

Nella sua tragicità, anche il fatto che Roberto Maranzano sia stato abbandonato avvolto in una coperta di San Patrignano è abbastanza assurdo.

State pensando ad una seconda serie?

Esiste un’ipotesi, ma al momento non c’è nulla di concreto. Ci sono tante altre storie che vorrei raccontare e tante proposte che mi stanno arrivando, anche particolari. “Senti Carlo c’è mia zia che ha luci e ombre, non è che vorresti raccontarla?”, ecco, quello magari no. O almeno, dipende dalla zia.

Un’ultima curiosità. Sei riuscito a rassicurare le amiche di tua madre che, vedendoti nel Why we made, credevano fossi stato un ospite di San Patrignano?

Sì, dai, alla fine sono riuscito a spiegargli almeno quello...