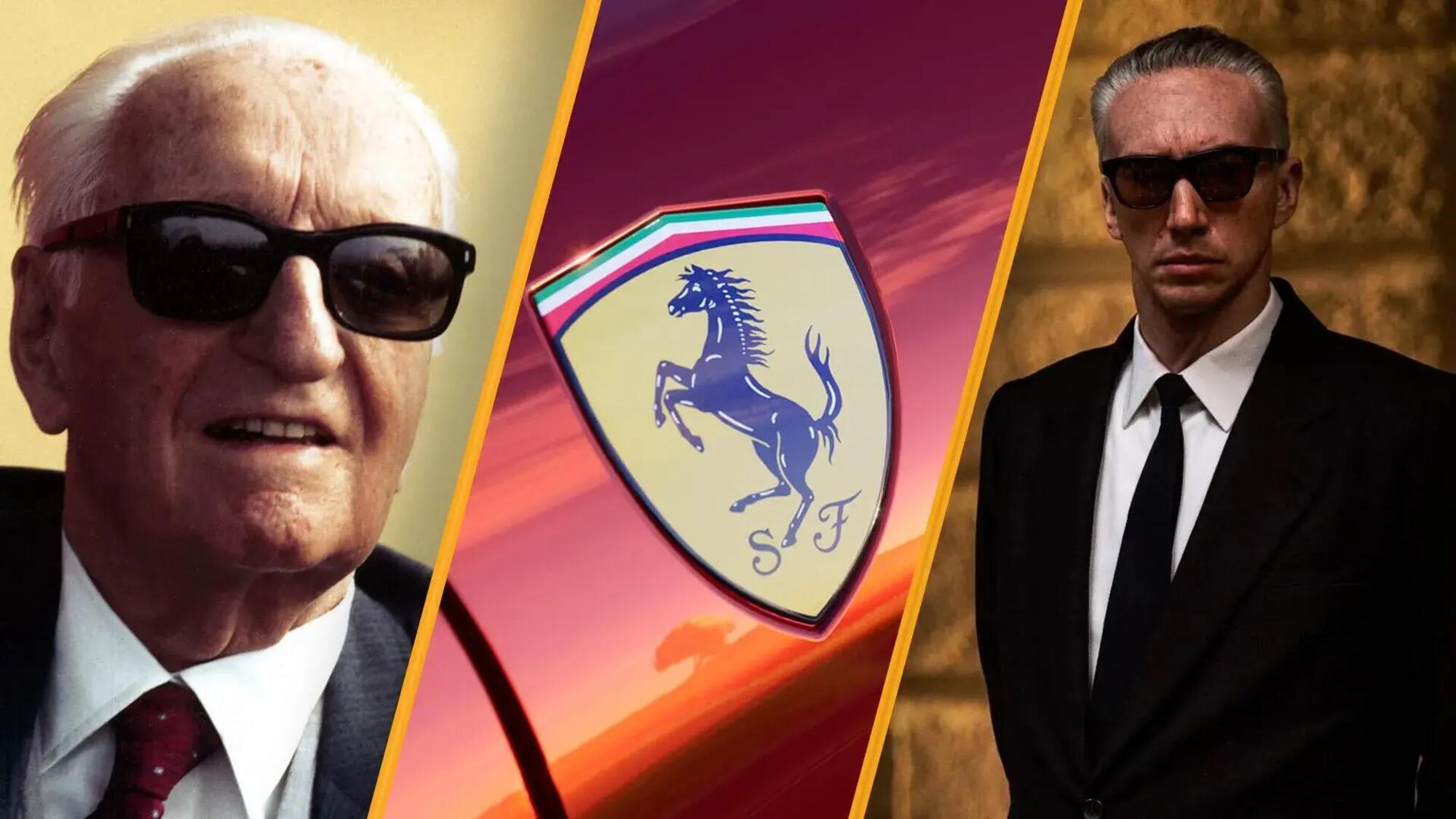

Mettiamola così: il rischio di vederlo salire su una Rolls Royce – come invece accade in una tremenda scena di Lamborghini-The man behind the legend – questa volta non c’è, se non altro perché "Ferrari", il film di Michael Mann presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, è incentrato sulla figura del Drake (che nel prodotto di Prime era un comprimario), ha alle spalle uno studio più accurato, è girato da un regista premio Oscar ed è basato sul romanzo di Brock Yates Enzo Ferrari: The Man and The Machine. Del resto, poi, qui ci si concentra in pochi mesi di un anno in particolare, il 1957. Mesi drammatici, mesi intensi, mesi da film, come da film – e chissà quanti ne servirebbero per ricostruirla – è stata l’intera vita di Enzo Ferrari, morto alla vigilia di Ferragosto di ben 35 anni fa, eppure immortale.

Immortale come il suo marchio, immortale come le sue creature. Un self made man quando ancora non si parlava di self made man, uomo arguto e geniale, carismatico, descritto come difficile, polemico, scontroso. Schietto, però, alla faccia dei benpensanti d’ogni guisa: “L’egoistico movente che mi ha portato a creare delle automobili e a farle correre è stata la forza determinante della mia azione. Le altre sono conseguenze”, raccontò decenni fa alla Rai, spiegando il suo successo e la creazione di un mito italiano, la Nazionale dei motori, come un “atto personalistico; non vedo perché gli altri dovrebbero essermi riconoscenti”. Il personaggio è tutto qui, se vogliamo, nella propulsione del sogno di ragazzino di un uomo che dal nulla ha costruito uno dei brand più forti al mondo. Con orgoglio, presunzione e alterigia: “Io non ho imitato nessuno. Ho alimentato un sogno della mia adolescenza, quello che ne è risultato è la conseguenza della mia determinazione, ma non ho preso nessun cliché ad esempio del mio lavoro”.

Luci e ombre, splendori e miserie. Il tempo ne ha reso la biografia un esercizio agiografico, ma l’Italia che gli deve un posto di primo piano nella geografia mondiale dell’automobile e dell’automobilismo, nonché dell’imprenditoria nazionale (nel momento di crisi non vendette a Ford, aspettò l’aiuto di Fiat), è la stessa che nel 1957, appunto l’anno al centro del film di Mann, gli ritirò il passaporto dopo la tragedia di Guidizzolo, i nove morti tra il pubblico – di cui cinque bambini, ma i decessi furono undici contando i piloti – dopo l’accusa di omicidio colposo plurimo. Come per i grandi criminali, il divieto di espatrio nei confronti di un uomo la cui vita era tra Modena, Maranello, Milano e Torino. Il Ferrari pubblico è inscindibile dai motori, quello privato è nel dramma atroce del figlio Dino, nella di lui memoria sempre coltivata, quello pubblico è la fiducia cieca nel progresso dell’automobile e nella solo apparente freddezza al cospetto delle morti in pista, quello privato è nel dolore di ognuna e ciascuna di quelle morti, quelle dei suoi ragazzi, sulle sue macchine, perché “vi è una responsabilità morale in tutto ciò che noi facciamo nella vita”, disse ancora in quell’intervista. Le macchine, già. L’imprenditore è quello che dalle corse perdeva denaro, ma sapeva benissimo che erano un investimento per l’azienda e la sua fama, a patto di vincere una gran parte, ovviamente. Le macchine gli appartenevano, lui apparteneva alle macchine: sogno, ambizione, lavoro. Non lo si deve al Drake, il motorsport. Ma provate a pensarlo senza il suo nome. Impossibile, vero? Ecco, forse basta questo.