Se siete tra quelli che non sono riusciti a reggere più di quattro minuti la Prima della Scala, voglio dirvi che vi capisco.

Un calcio sugli stinchi è meno pesante da sopportare per chi non è proprio avvezzo alla lirica ma anche - non lo ammetteranno mai - per molti che invece si fregiano di essere grandi intenditori.

Perché Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk non è, ma soprattutto non vuole essere, un’opera leggera.

Tutto, ma proprio tutto, depone a suo sfavore: durata impegnativa, trama feroce, linguaggio musicale che non fa prigionieri, nessuna melodia da canticchiare uscendo dal teatro.

Se però usciamo dal tema dell’immediatezza, che non è il metro giusto per valutare una scelta così coraggiosa e fuori dagli schemi per inaugurare la stagione della Scala, allora si scopre che, intanto, c’è del sesso. E vi pare poco.

Certo, siamo rimasti tutti un po’ delusi: pasteggiamo a Coca Zero e PornHub, che effetto vuoi che ci faccia qualche mossetta accennata. Ma provate a immaginare il 1934. Provate a immaginare che coraggio ci vuole, per un ragazzo occhialuto di ventiquattro anni, spavaldo ma vulnerabile, legato in modo quasi doloroso alla sua madrepatria, a sbattere in faccia a tutti una sfilata di amplessi, letti, desideri, violenze.

E che coraggio ancora parlare della figura femminile quando la donna non esisteva se non come moglie, grembo, braccia che lavano e servono.

Shostakovich voleva farne un trittico sulla condizione della donna in Russia, e già solo questo basterebbe a mettersi sull’attenti. Solo che qui calca la mano così tanto da far bollare l’opera come “pornofonia”, con relativo articolo dettato da Stalin che lo marchia come “caos invece di musica”.

Peccato che questa non sia solo musica, ma proiezione di realtà. Shostakovich amava il cinema e sapeva benissimo che un’orchestrazione descrittiva, straordinariamente complessa e difficilissima per l’orchestra, è proprio ciò che distingue la musica per il cinema dalla semplice colonna sonora.

E poi c’è il tema: la donna.

Senza scomodare termini e concetti abusati - patriarcato, riscatto, che ci sono eh, ma andiamo oltre - possiamo dirlo senza vergogna: Katerina è un’assassina con la quale empatizziamo. Ci piace. O almeno, non riusciamo ad odiarla.

Perché uccide da morta: uccide dopo essere stata torturata psicologicamente e fisicamente, offesa, violata, abusata in ogni modo possibile.

È una morta emotiva che ammazza, lei con la morte ci dialoga alla pari. E questo non la assolve, ma la umanizza.

Ora però, non è che sempre bisogna trovare la morale in tutto: sempre con questa urgenza di sciorinare a tutti i costi un’allegoria comoda, un social washing a favore di engagement. Davvero che palle: allora perché non dissertare sui funghi avvelenati che mangia Boris e l’indigestione di mazze di tamburo raccolti nel bosco dalla famiglia di Palmoli. Eddai su.

Meglio una sana osservazione della reazione, dello stupore, della sorpresa.

Ci si ritrova allora a ridere di un manichino come espediente scenico per trasportare il corpo del marito dal letto all’armadio o a provare disgusto nella scena di abuso di Aksinja senza per forza interrogarci sui massimi sistemi e fare pipponi epici sulla politica che interviene sull’arte e che ne determina le sorti.

Anche Chailly chiarisce che la scelta non è dettata dal momento storico ma una decisione coerente per chiudere il suo percorso alla Scala, grazie al quale questo teatro ha raggiunto un livello musicale e artistico mai così nitidi. Coro e orchestra sono stati eccelsi, impeccabili, quasi sfacciati nella loro perfezione.

E poi c’è la noia, la protagonista nascosta dell’opera. La noia della morte con Boris agonizzante nell’indifferenza di tutti, la noia di Katerina che si dilania per essere sola e uccide, la noia di Sergej che, in balia di se stesso, uccide. Ancora una volta.

Questa sì attuale, la noia della morte, ormai ornamento quotidiano al quale siamo abituati e che non ci muove quasi più nulla se non il dito sul telecomando per girare su Ballando con le stelle perché Che palle basta notizie brutte!

E poi gli interventi durante gli intervalli: tra Giorgio Pasotti e Veronica Pivetti, volenterosi ma che non spiccano per originalità, brillano - ça va sans dire - Franco Pulcini, tra i massimi conoscitori di Shostakovich, che chiarisce giusto quelle due o tre cose sulle quali si erano incartati sia la Milly nazionale che il buon Vespa e, rullo di tamburi, Mahmood, con la sua visione magari reverenziale ma lucida, che a domanda di Giorgia Cardinaletti - spontanea e preparata - ci suggerisce di ascoltare senza per forza metterci sotto esame.

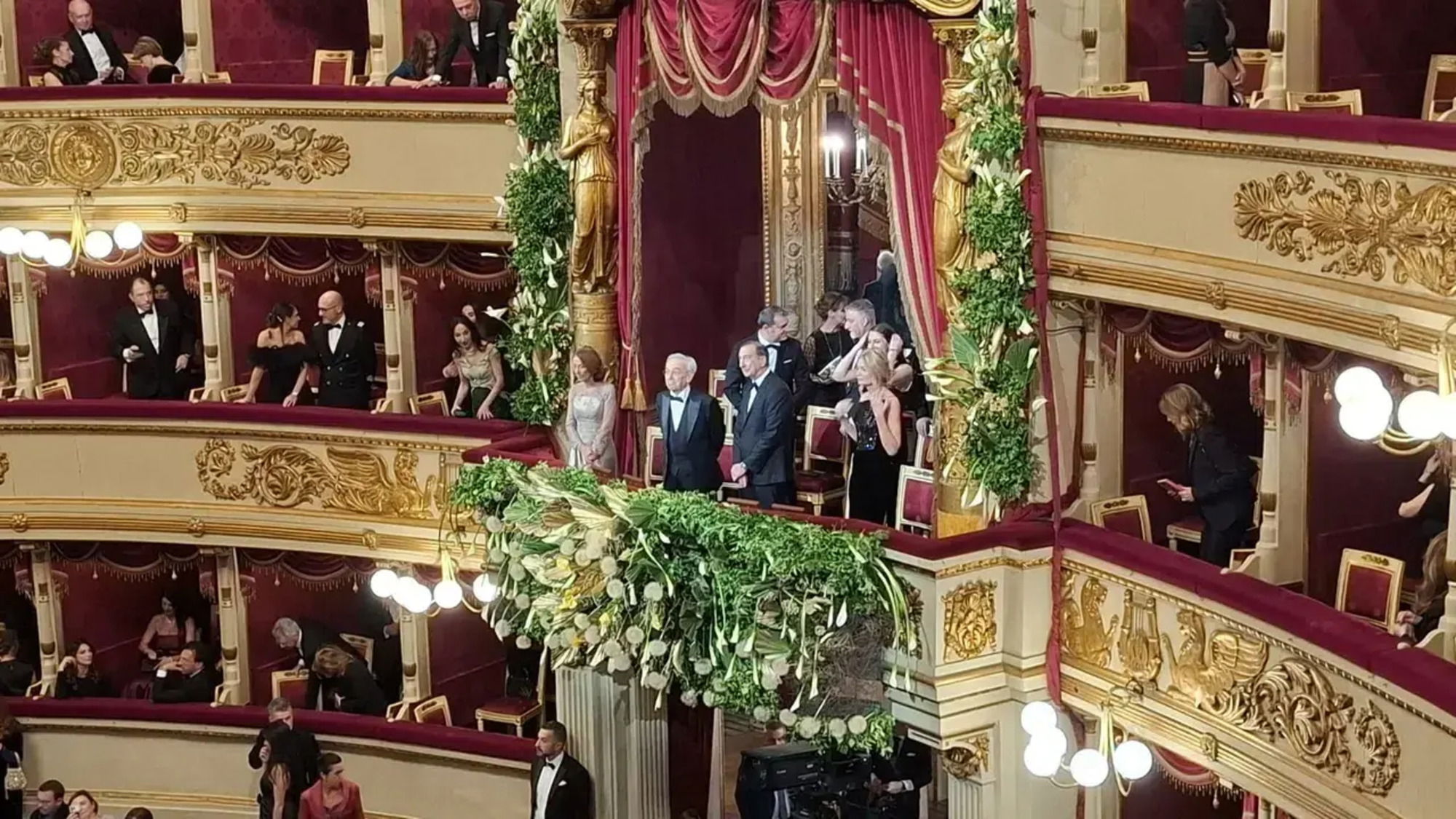

Tra tutti però, il Sovrintendente Ortombina solleva due punti interessanti: il sold out (record assoluto in questo caso con un incasso di oltre 2,5 milioni di euro) di un’opera non popolare in senso stretto è un segnale di desiderio delle persone di musica dal vivo. Non sono d’accordo, sarebbe bello ma non è così: è solo il segnale che la Scala ha costruito un posizionamento eccellente e che la Prima è sentita come evento mondano imperdibile, pure se in programma c’è un’operetta.

Ma è supremo invece quando afferma che i media e la televisione danno enorme contributo allo spettacolo dal vivo perché ne sublimano l’interesse. Vivaddio.

Non vi tedierò con i giudizi sui cantanti, lo lascio fare alle recensioni dei mega musicologi che faranno sproloqui infiniti nei prossimi giorni. Una cosa però sì: Sara Jacubiak - Katerina - è magistrale, potente; e la regia multimediale e surreale di Barkathov, che sposa la definizione drammatico-satirica dell’opera e crea un vero gioiello di architettura scenico-narrativa, un irresistibile kamasutra - ci stava, visto il vulnus - di piani di narrazione simultanei esaltati anche dalla regia televisiva.

Insomma, un lunapark questa Prima. Per chi avesse mollato troppo presto o non avesse proprio visto, suggerisco di recuperare: con pazienza, senza sovrastrutture e senza la smania di capire.

Quando mi dicono “Mi piace l’opera ma non la capisco” provo sempre un moto di invidia prepotente: è la condizione migliore in assoluto. Non c’è niente da capire nell’opera, ti permette di abbandonarti, di essere, e non è né più né meno difficile di quanto lo sia capire noi stessi.

Perché l’opera non educa, non insegna, non va compresa, non parla di noi: l’opera siamo noi.