Succede, a volte, che qualcuno si prenda la briga di inventarsi il futuro, per noi. Succede nei laboratori dove si elaborano quelle tecnologie che poi, col tempo, finiscono dentro la nostra vita. E succede dentro i computer - un tempo le macchine da scrivere - degli scrittori di fantascienza. A dirla tutta, gli scrittori di fantascienza hanno spesso ipotizzato scenari futuri che oggi, nel loro futuro, non solo non si sono realizzati, ma verrebbero ancora intesi come fantascientifici, appunto.

Pensiamo al girare su hovercraft sospesi a un metro da terra, al teletrasporto, al vivere su Marte o in altri pianeti sui quali arrivare a bordo di astronavi. Ma c’è una particolare covata di autori che, proprio una quarantina di anni fa, ha ipotizzato qualcosa di molto, ma molto simile all’oggi; a volte indicando strade che la vita si è affrettata a imitare, in altri casi semplicemente anticipando quello che in certi laboratori stavano già studiando.

Parlo dei cosiddetti autori cyberpunk, capeggiati da quel genio assoluto di William Gibson, nato nel 1948 in South Carolina. È stato lui, considerato a ragione il padre di quel genere insieme al collega Bruce Sterling, al rockettaro John Shirley e al matematico Rudy Rucker, che nel 1982 ha inventato il termine cyberspazio, nel racconto La notte che bruciammo Chrome - termine poi adottato dal mondo intero - e soprattutto è stato lui, nel luglio del 1984, a pubblicare Neuromante, l'unico libro di fantascienza a aver portato a casa tutti e tre i grandi premi letterari di settore: l’Hugo, il Nebula e il Philip Dick Award, anticipatore dell’oggi come nessun libro prima e dopo di lui.

Primo capitolo della Trilogia dello Sprawl, insieme ai successivi Giù nel cyberspazio e Monna Lisa Cyberpunk, Neuromante inanella, con una precisione chirurgica, tutta una serie di caratteristiche di quella che per noi è oggi la contemporaneità. A partire, appunto, dalla rete, quell’internet che poi sarebbe arrivata nel 1991, almeno per un pubblico di appassionati e nerd. Per poi proseguire con la figura dell’hacker, in quel caso chiamato cowboy del cyberspazio (questo è Case il protagonista); l’AI, oggi assolutamente al centro dell’attenzione generale (era un AI Neuromante, come lo era il cattivo della storia, Invernomuto); la realtà virtuale (anche in Neuromante si trovano i visori e altri apparecchi che servono per entrare in mondi altri), il concetto di realtà aumentata, che parte proprio da quelle pagine, per non parlare poi di idee al momento ancora in via di sviluppo, come il turismo spaziale (pensate a Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson) o ai microchip in grado di connetterci direttamente col resto del mondo.

A dirla tutta, in Neuromante, c’è anche l’idea di realtà apparente, quella che ogni giorno ci fa mettere in mostra sui social, dove abbiamo avatar virtuali che prendono il nostro posto che eliminano tutti i nostri difetti. Certo, in questo Dick, a suo modo ispirazione di tutti i cyberpunk, aveva già detto molto proprio come altri autori di fantascienza. Penso a Isaac Asimov e alle sue tre leggi: lì si parlava anche di androidi, nel senso di robot in tutto simili all’uomo, anche nell’essere senzienti, e questo, a parte certi studi. Penso ad altri studi, quelli fatti da Hiroshi Ishiguro, il professore giapponese che se ne va in giro col proprio androide, in tutto identico a lui (anche perché lui, invecchiando e volendo continuare a somigliargli ha optato per la chirurgia plastica, invece che modificare l’androide).

Siamo ancora lontani dal vivere in una società robotizzata in tal senso, così come non viviamo ancora in presenza né della possibilità di duplicare i nostri ricordi, come se il nostro cervello e la nostra anima fossero hard-disc duplicabili, né di affidarci a deroghe come lo SimStim, poi clonato da Kathryn Bigelow nel suo capolavoro Strange Days, in grado di farci vivere esperienze vissute da altri (o da noi stesso in passato), ma mai dire mai.

Nei medesimi giorni del 1984, anno non a caso immortalato da un altro libro di fantascienza capace di ipotizzare qualcosa di sufficientemente contemporaneo - parlo ovviamente del romanzo di George Orwell - usciva quello che a ragione viene considerato il capolavoro di una band che gli addetti ai lavori, parlo di chi scrive di rock, di punk o di hardcore, chiamerebbe seminale, gli Hüsker Dü.

Gli Hüsker Dü erano un trio di Minneapolis, Minnesota. Lì erano nati e lì, lì e nella città gemella St.Paul, hanno sempre operato. Una band hardcore che, è un fatto, ha segnato la storia della musica alternativa tutta, andando a fare da matrice non solo per tante realtà del cosiddetto punk-pop, ma anche del grunge, Nirvana in testa. Una band con due leader indiscussi, Bob Mould, voce e chitarra, e lui, Grant Hart, voce e batteria, Greg Norton a suonare il basso, terzo incomodo o forse ago della bilancia. Mould e Hart, quest’ultimo morto nel 2017, dopo lunga malattia, dopo lo scioglimento della band, avvenuto non a caso l’anno successivo la pubblicazione del capolavoro che sto per raccontarvi, sono stati - Mould lo è tuttora - attivi come solisti e con alcune realtà parallele, gli Sugar, per lui, i Nova Mob, per Hart.

I due si sono sempre molto odiati. Forse anche molto amati, non saprei dirlo con certo, sicuramente Mould è gay dichiarato. Hanno sempre litigato sulla linea artistica della band, al punto che poi un giorno si sono mandati a cagare per sempre, finendo un sogno. Sogno che tutti i fan, me compreso, hanno sempre cullato, quello di una reunion, e che oggi, parlo dell’oggi in cui entro nella mia camera da letto, vedo la t-shirt della band stirata sul letto, in attesa che io la riponga dentro un cassetto, e leggo la notizia della sua morte. Non ci sarà nessuna reunion, ormai.

Nell'eterna dicotomia interna alla band, “tu da che parte stai?”, io ho sempre fatto il tifo per Grant Hart, ritenendolo indubbiamente più interessante di Mould, che comunque ho sempre ritenuto un gigante. Un po’ come Lennon e McCartney, Mould e Grant, e un po’ come per Lennon e McCartney i fan della band si sono sempre divisi tra i due, una questione di tifo da stadio, molte band sono state oggetto di questa particolare modalità di attenzione.

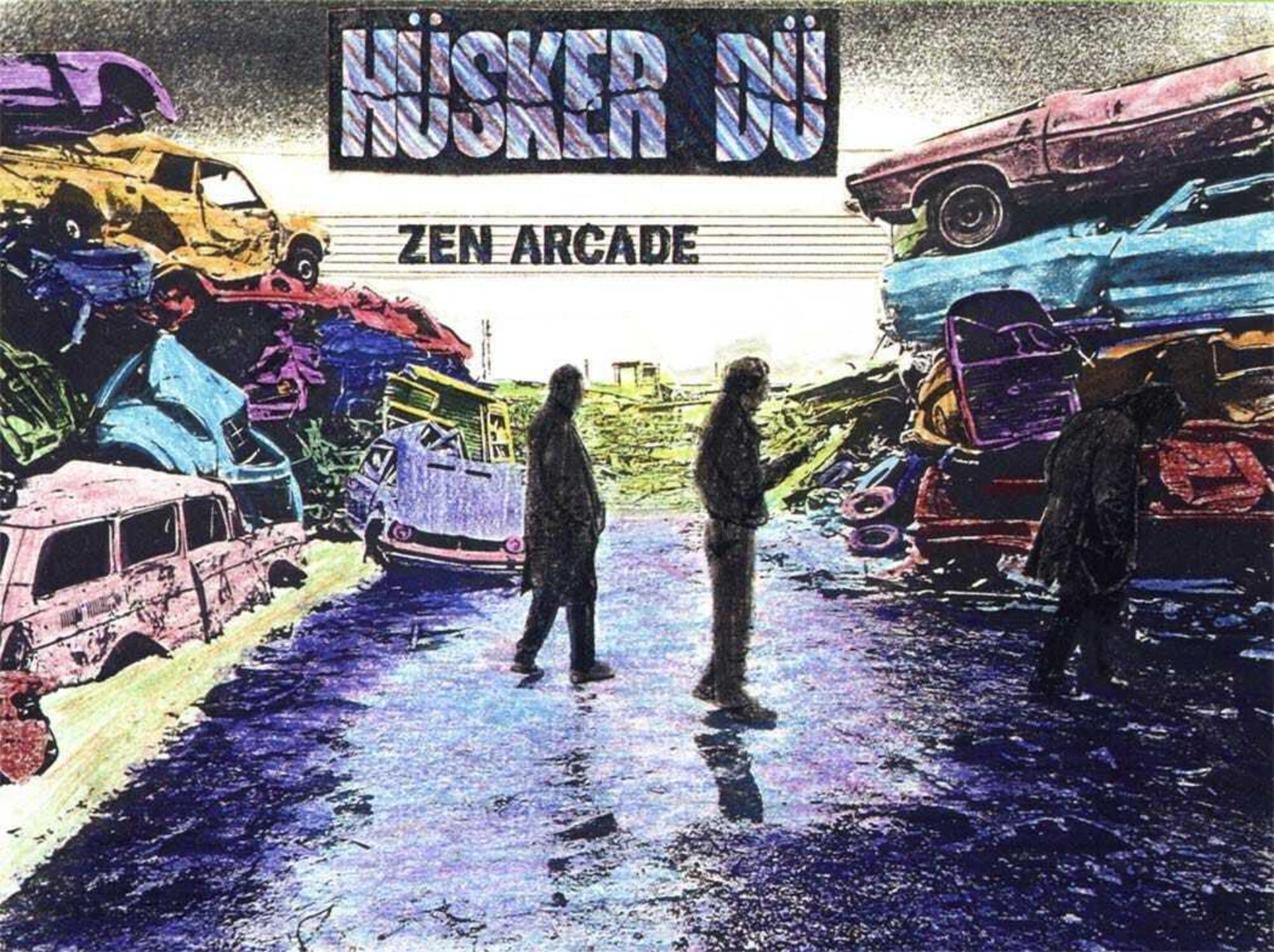

Se mai avessi dovuto, fino alla sua morte, ma anche oggi, a distanza di sette anni, scegliere una canzone della band, avrei scelto Sorry Somehow, struggente, melodica e incalzante nel ritmo, in puro stile Hüsker Dü, dal loro album Candy Apple Gray, come il successivo Warehouse: songs and stories, entrambi usciti per Warner Bros, fuori quando ormai la band era in via di scioglimento, mentre se avessi dovuto, anche oggi, scegliere un album, avrei optato per il monolitico Zen Arcade, doppio concept album uscito a inizio luglio di esattamente quarant’anni fa.

Un album doppio che racconta il tema dell’alienazione giovanile, affrontando temi come i rapporti tra il protagonista e la propria famiglia, la scuola, la società, le aspettative da onorare o tradire, sogni da inseguire e da vedere colare a picco, ricerca di un senso nella vita, anche spirituale, una vera rivoluzione pensando al punk, di cui l’hardcore, specie quello americano, era ovvia prosecuzione. Cyberpunk e hardcore, quindi, si vedono legati a doppio filo dal calendario, Neuromante e Zen Arcade fuori nel giro di un paio di giorni, nel luglio 1984. Chi prospettando un futuro non esattamente consolatorio, chi descrivendo un presente altrettanto disarmante.

Comunque resta che il primo luglio 1984 è uscito Neuromante di William Gibson, il 3 luglio dello stesso anno Zen Arcade degli Hüsker Dü e due giorni dopo, il 5 luglio 1984, Double Nickel on the Dime dei Minutemen, a sua volta doppio album, sfornato dalla medesima etichetta degli Hüsker Dü, la SST, e pensato proprio come risposta della band di Mike Watt a quella di Mould e Grant.

Un album a sua volta fondamentale per la scena hardcore, sorta di Pet Sounds col quale i Beach Boys di Brian Wilson rispondevano a Rubber Soul dei Beatles, scatenando in seguito i Fab Four a tirare fuori Sgt.Pepper’s Lonenly Heart Club Band e infine Smile, album destinato a far impazzire definitivamente Wilson, ossessionato da questa sfida a distanza con Lennon e McCartney. Smile che per altro è parte di un romanzo cyberpunk legato alla musica, quel Visioni rock di Lewis Shiner che racconta proprio di viaggi nel tempo fuori e dentro i grandi album perduti del rock.

Che Mike Watt, basso e voce, poi nei Firehose, Dennis Boon, che della band era chitarra e voce, morto l’anno successivo a questa uscita in un incidente stradale, e George Hurley, batteria, anche lui poi con i Firehose, abbiano risposto al capolavoro del trio di Minneapolis con un concept doppio, dove però la trama era decisamente traballante, assolutamente sorretta però da una ricerca musicale più ambiziosa di quella degli Hüsker Dü, lì a flirtare con il jazz e certi suoni black, e il fatto che i Minutemen, appunto, abbiano fornito il nome al gruppo di supereroi decisamente oscuri protagonisti a quel capolavoro che risponde al nome di Watchmen, graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons uscita sempre nel 1985, a suo modo caposaldo delle fantascienza contemporanea al pari dei romanzi di Gibson e soci, Neuromante in testa, tutto questo mi sembra una gran bella coincidenza, e considerando che non credo alle coincidenze, direi che siamo esattamente dalle parti della serendipity, trovare qualcosa per caso, mentre si stava cercando altro.