Mettiamola così: per le prime 242 pagine “L'equazione del cuore”, l'ultimo manufatto editoriale messo sul mercato da Maurizio De Giovanni e pubblicato da Mondadori, è una schifezza priva d'appello. Come del resto molti altri testi prodotti nel corso degli anni da un autore che ormai cava un libro ogni bimestre. Ma poi, a partire dalla pagina numero 243 e per le successive nove che chiudono il manufatto, l'autore si riscatta piazzando un colpo da vero maestro della narrativa come fin qui non gli era riuscito in carriera: pagine bianche. Che nobilitano le precedenti 242 dense di un nulla graficamente compilato. Spese nel titanico sforzo di tenere in piedi e rendere avvincente una storia che ha l'effetto di una minestra allungata per una settimana, impossibilitata a prendere sale e sapore col solo atto di mescolarla all'infinito. E invece il bianco compatto, il nulla smaltato e riutilizzabile alla bisogna ha ridato speranza al lettore. Speranza che De Giovanni voglia riprovarci. E che magari la prossima volta regali un volume di sole pagine bianche. Immaginate come potrebbe essere un “L'equazione della prostata” nella versione di uno sterminato spazio bianco, finalmente capace di regalare un'emozione diversa rispetto all'interminabile sbadiglio delle 242 pagine che fin lì era toccato sorbirsi. Questo ci piace immaginare. E però c'è un però.

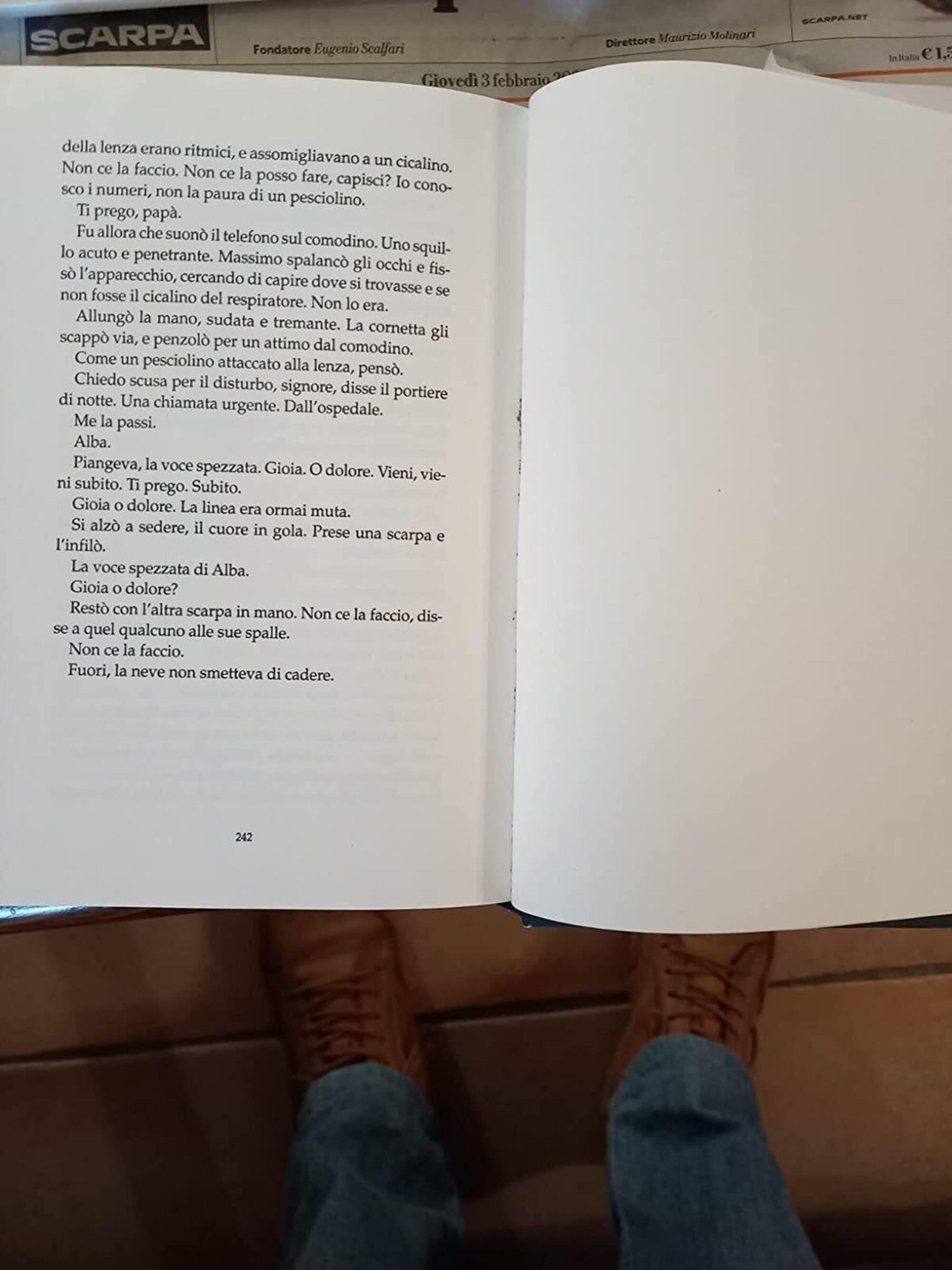

Difetto di stampa? No, situazionismo – C'è infatti che molti lettori non hanno compreso l'artificio. E credono di essersi ritrovati fra le mani una copia fallata, resa monca del capitilo finale da un errore di stampa. Abbiamo scoperto l'aneddoto grazie alla lettura delle recensioni scritte dagli utenti di Amazon, altrimenti non ce ne saremmo accorti perché del manufatto editoriale abbiamo letto una versione digitale. Tant'è che siamo andati a verificare presso la libreria più vicina per scoprire che sì, dopo la pagina numero 242 c'è una sequenza di pagine bianche. E poiché il capitolo finale del manufatto si conclude con una situazione di sospensione, ecco che la sensazione di un incidente di stampa ha catturato alcuni lettori. È il caso dell'utente Loris Brenci. Che giudica il lavoro di De Giovanni degno di 1 stella su 5. E corredando la recensione con un titolo che quasi la replica per intero (“Il libro è privo delle ultime dieci pagine (come da foto) per cui chiedo di essere soddisfatto”), la accompagna con la foto che qui riproduciamo e scrive:

“Il libro consegnatomi è privo delle ultime dieci pagine (come da foto allegata) per cui chiedo di essere soddisfatto”.

Sulla medesima linea si esprime l'utente Dalma (titolo della recensione: “Domanda”), che conferma la valutazione di 1 stella data da Loris Brenci e scrive:

“Non sono convinta che finisca così, il libro ha 242 pagine stampate, le altre sono bianche, va bene così oppure si tratta di un refuso e posso chiedere il reso?”.

E ancora, la medesima perplessità è stata espressa da Peter Czisch (titolo della recensione: “Libro incompleto”), che appioppa all'autore e al suo manufatto un altro 1/5 e scrive:

“Ieri ho ricevuto il libro e sembra incompleto. Mancano dieci pagine. Il libro finisce a pagina 242 e seguono pagine vuote! Sarebbe deludente se fosse un errore fatto dalla casa editrice. Normalmente mi piacciono molto i libri di Maurizio De Giovanni e non vedevo l'ora di ricevere quest'ultimo”.

C'è da pensare che tanto Amazon quanto i poveri librai si siano visti avanzare richieste e rimostranze da lettori convinti di avere comprato una copia difettosa del manufatto. Quando in realtà il difetto sta a monte e il problema sono non già le ultime 10 ma le prime 242. Rimane però il senso di un esperimento situazionista. Del tipo: piazziamo un finale ambiguo seguito da dieci pagine bianche, e vediamo come reagiscono i lettori. E parte dei lettori ha reagito così. Con la convinzione che una parte dello stampato fosse saltata, o che addirittura quelle pagine bianche fossero la premessa di un seguito, Questa è l'interpretazione di Lettrice 50 (titolo della recensione: “Delusione”), che piazza l'ennesimo 1/5 e scrive:

“Il libro prometteva bene, in realtà la 'conclusione', che manca volutamente, è abbastanza prevedibile. MI dispiace ma questa volta De Giovanni mi ha deluso, tutto fa pensare a un seguito che non leggerò”.

Eccolo un altro saggio del riuscito esperimento situazionista: la sensazione del cliffhanger, l'artificio usato dagli sceneggiatori delle fiction seriali che consiste nel concludere una puntata lasciando uno stato di grave sospensione emotiva, in modo da creare nello spettatore l'ansia di sapere cosa succederà e stimolarlo a sintonizzarsi sulla puntata successiva. È un po' come succede in una qualsiasi puntata di “Un posto al sole”, quando uno dei due partner fa pressione sull'altro/a perché tiri fuori la verità nascosta. E quando quello/a pare avere la frase a fior di labbra, parte la sigla conclusiva della puntata. Il meccanismo funziona sullo spettatore giusto due-tre volte. Perché poi si impara che la puntata dell'indomani, avviata su quella medesima situazione, vede sciogliere l'attesa e la tensione con una risposta che recita: “Ma niente! C'è che la confezione di finocchiona in frigo è scaduta da due settimane, puttana vacca!”. E in effetti il cliffhanger di “L'equazione del cuore”, con relativa ripartenza in “L'equazione della prostata”, potrebbe risolversi davvero a tono. E senza timore di fare spoiler – ché spiegateci un po' voi come si possa spoilerare il vuoto pneumatico – immaginiamo Massimo, il protagonista della storia, che riparte dalla situazione in cui tiene il telefono fra le mani, indeciso sulla risposta da dare a Alba. E che nell'incipit del sequel esclama: “Puttana vacca, ho finito il credito!”.

Un difensore civico per i personaggi – C'è molto da dire sui motivi che rendono “L'equazione del cuore” un manufatto editoriale così scadente. Troppe per inserirle in un solo articolo. Per questo riserviamo a un secondo articolo l'analisi di gran parte dei frammenti testuali, che poi sono la vera bussola del nostro lavoro di critica. Per il momento ci limitiamo a soffermare l'attenzione sul protagonista principale della storia: Massimo, professore di matematica in pensione. Vedovo, misantropo, vive su un'isola dove si trova bene soprattutto nei mesi invernali perché in quel lungo periodo non ci sono turisti e villeggianti in giro. La sua vita è sconvolta dalla telefonata che lo informa di un grave incidente stradale in cui la figlia e il marito di lei hanno perso la vita. È invece sopravvissuto il giovanissimo nipote, che però si trova in coma su un letto d'ospedale.

Con gli accenni sulla trama basta così, anche perché nelle 242 pagine stampate non c'è molto più di questo. Ciò che conta è guardare come sia stato tratteggiato il personaggio: cesellato con la motosega e rifinito a colpi di mannaia. La figura dell'uomo anaffettivo, dotato di pura mente matematica e incapace di vedere oltre la logica razionalista e combinatoria, sarebbe anche un'onesta parodia del personaggio del padre nel primo episodio de “Il Decalogo” di Krzysztof Kiéslowski. Purtroppo De Giovanni non si limita alla parodia. Sicché l'effetto è ridurre il professor Massimo a macchietta. Un soggetto cui è stato sfilato il senso del ridicolo come se gli avessero risucchiato la spina dorsale. E infatti non sta in piedi da nessuna parte. Credibilità zero. La sua propensione a metterla sempre negli strettissimi termini del ragionamento lo trasforma in una figura stereotipata oltre ogni dire. A partire dal frammento ospitato a pagina 28 dell'edizione digitale, dove il professore ragiona sulla tragica sorte della figlia nel modo che segue:

“La mente si chiese di che dati avrebbe avuto bisogno per calcolare con buona approssimazione la percentuale di probabilità che una cosa come quella succedesse proprio a Cristina.” (pagina 28 edizione digitale)

Già, la figlia è appena morta in modo tragico e lui s'interroga su come avrebbe potuto prevederlo col calcolo delle probabilità. E altrettanta anaffettività viene sguainata nel frammento in cui si parla delle sue veglie al capezzale del nipotino in coma:

“Eccolo lì pronto a sedere al capezzale di un bambino senza futuro, con la prospettiva di stare a guardare il progressivo, irrevocabile abbandono dell'esistenza. Pensava che fosse una condizione assurda, peggio che inutile, con cui la logica della sua mente matematica faceva a pugni” (pagina 74 edizione digitale).

Nemmeno Ash del primo Alien, il comandante della spedizione che nel finale viene scoperto essere un robot e con la testa staccata da corpo e poggiata sul tavolo gracchia e sputacchia liquido lattiginoso. Il fatto è che in certi passaggi il personaggio è razionalista e materialista in modo talmente rozzo da lasciar pensare che, se solo avesse potuto, sarebbe saltato fuori dalla pagina e avrebbe afferrato per il bavero il suo creatore. “Ma che la finisci di farmi fare 'ste figure di merda?!”. Per dire, il povero Massimo si vede attribuire ragionamenti come quello che segue, partorito in una corsia d'ospedale dove il professore si trova per assistere il nipote in coma:

“E poi c'era un'altra cosa. Nell'andare e venire della voce assertiva delle sua interlocutrice, ebbe modo di mettere a fuoco un dettaglio tutt'altro che secondario, che ora si imponeva e con cui doveva fare i conti: lui odiava gli ospedali. Non aveva attitudine al contatto con la sofferenza, e riteneva addirittura perverso scegliere una professione così profondamente legata alla frequentazione del dolore. Medici, infermieri; ma anche volontari, badanti, assistenti, preti. In tutti quelli che sceglievano di stare vicini allo strazio c'era qualcosa di oscuro. Come non pensare, in mezzo a tutto quel male, che anche la loro anima fosse malata?”. (pagina 73 edizione digitale).

Le professioni di cura come sublimazioni di intime perversioni. Al bar e nei migliori circoli no vax se ne sente di meno rozze. Ma cosa ci può fare il povero professore? In fondo è un po' come Jessica Rabbitt: non è così coglione di suo, è che a questa maniera l'hanno plasmato. Tanto più che appena una pagina dopo, sempre ragionando di ospedali e popolazioni che li animano, gli viene attribuita questa raffinata cogitazione:

L'angoscia. Sì. Nessuno lì dentro avrebbe usato quella parola: sembravano tutti così compresi nel loro daffare che il gesto vinceva sul paesaggio in cui si muovevano, avevano addirittura l'ardire di scambiarsi battute, la costanza di stare ad ascoltare, la grazia di confortare. C'era qualcosa che non andava, si ripeteva: tutti ad “assolvere incombenze”, come avrebbe detto Pancaldi, solo che in questo caso la cupezza della burocrazia era vinta dalla destrezza. (pagina 74 edizione digitale, appena sopra il frammento della mente matematica che fa a pugni con la situazione).

La cupezza della burocrazia vinta dalla destrezza. Che non sappiamo proprio che cabbasisium voglia dire, né cosa diamine c'entri la destrezza nel frammento riportato sopra. Ma vabbe', tanto sono molti altri i passaggi di “L'equazione del cuore” contraddistinti da una tanto cristallina prosa e lo vedremo nella seconda parte di questo articolo. Per adesso ci limitiamo a riportare altre amenità. Come quella che conduce nel territorio del controllo e del calcolo razionale pure una manifestazione di slancio affettivo. Che viene inquadrata non già come sintomo di spontaneità, quanto come una scelta logica e di controllo della situazione che porta il professore a mettersi sullo stesso piano emotivo di una persona fortemente provata dagli eventi:

“Ebbe un moto di partecipazione che neppure la sua logica poteva contrastare, anzi semmai era la logica che lo dispose infine ad assisterla, ad assumere un ruolo che mai si sarebbe aspettato di ricoprire.” (pagina 83 edizione digitale)

Una vetta d'assoluto si tocca nel frammento in cui Massimo incontra il vicecommissario Caruso, che vuole metterlo a parte di alcuni sospetti a proposito dell'incidente costato la vita alla figlia del professore e al marito di lei:

“[Caruso] «(...) E su questo le devo dire qualcosa di molto, molto riservato.»

Massimo chiese, in tono più brusco di quanto avrebbe voluto:

«Se è riservato, perché me lo dice?»”. (pagina 102 edizione digitale)

Facciamo un appello: se esiste il Difensore Civico dei personaggi da fiction, intervenga d'urgenza. Perché nemmeno per finta si può essere costretti a rimediare tali figure da pirla.

La puzza del profumo e la distopia antani come fosse blinda

Domanda: ma allora cosa salveresti dell'ultimo libro di Maurizio De Giovanni? Risposta: salveremmo il libro (in questa seconda parte, ma soltanto per comodità, cessiamo di chiamarlo 'manufatto editoriale'), che al pari di ogni altro libro ha qualcosa da insegnare. E anzi, sono proprio i libri peggiori che hanno più da insegnare. Andrebbero adottati nei corsi di anti-scrittura. Perché questa è la sacrosanta verità: se si tratta di scrittura, nessuno può insegnare a qualcuno cosa fare ma tutti possiamo imparare cosa non fare. E in questo senso “L'equazione del cuore” sarebbe un eccellente libro di testo, perché esemplare di molte cose da NON fare quando si vuole scrivere un libro. A partire dalla prima regola di scrittura: non scrivere se non hai nulla da dire.

Ecco, l'esimio De Giovanni Maurizio manca completamente di rispettare questa regola. Scrive un libro assolutamente superfluo. Privo di pathos, della minima invenzione, e forse anche della minima intenzione che non fosse quella di cavare il prodotto bimestrale. E certamente avrà i suoi motivi per procedere a un ritmo da catena di montaggio editoriale. Ma resta il fatto che i risultati sono quelli che sono. Non soltanto per ciò che riguarda la qualità della storia, che è scadente a volerle fare un complimento. Nossignori, ciò che di maggiormente carente vi è in “L'equazione del cuore” è la forma, cioè la parte che a noi maggiormente interessa nel condurre il lavoro di critica e di stroncatura. E la forma della scrittura di De Giovanni è, in questo libro, di desolante povertà. Con l'aggiunta di strafalcioni inammissibili per un autore che fa questi numeri di vendite e letture, e che per questo dovrebbe anche avvertire una responsabilità sociale verso la lingua italiana.

Che puzza questo profumo - A quali espedienti ricorre un autore che decide di cavare un libro ogni due mesi? Semplice: impara l'antica arte dell'Allungatore di Brodi. Un tratto che si riconosce immediatamente nella filigrana dei periodi ampliati fino all'estenuazione o di quei capitoli piazzati lì giusto per fare massa e pagine anziché lasciarle bianche come le ultime dieci. Prendete come esempio questa sequenza, piazzata all'inizio del capitolo 2 (pagina 11 della versione digitale):

Massimo De Gaudio preferiva l'inverno.

Non ci sarebbe niente di strano, ma il professore, come gli abitanti di Solchiaro lo chiamavano quando, abbassando la voce, parlavano di lui, aveva scelto di vivere in un'isola e in quell'isola ci stava di gran lunga meglio nei mesi freddi, quando la tramontana teneva lontano i chiassosi bagnanti, quando i rifiuti non traboccavano dai cassonetti, quando il greve profumo di pesce a buon mercato cotto all'aperto non appestava l'aria e quando il sonno non era compromesso da un'incomprensibile musica sparata ad altissimo volume.

Questo frammento è emblematico dell'intero libro. Ha tutto quello che basta per stroncare “L'equazione del cuore” E i motivi sono presto passati in rassegna.

-

A partire da “Non ci sarebbe nulla di strano” la formulazione è esageratamente lunga. Un esempio di allungamento di brodo, ma pure riuscito male.

-

C'è un 'quando' di troppo (“quando (…) parlavano di lui”), disorganico rispetto a tutti gli altri “quando” che sono riferiti al tempo invernale e a tutte le sue caratteristiche distintive rispetto al tempo dell'estate.

-

Ma le due annotazioni di sopra sono bazzecole rispetto a quella che riguarda il 'greve profumo'. Perché qui siamo allo strafalcione che non verrebbe perdonato nelle scuole dell'obbligo. E lo vogliamo spiegare per bene all'autore, affinché la prossima volta non ci ricaschi. Se avesse scritto 'greve odore', nulla quaestio. Perché 'odore' corrisponde alla semplice sensazione olfattiva, rispetto alla quale dobbiamo ulteriormente specificare se sia positiva/piacevole o negativa/sgradevole. E una sensazione sgradevole è, appunto, 'greve'. Che da definizione del dizionario sta per “pesante, opprimente, che procura una sensazione di molesta pesantezza”. Dunque, l'associazione fra sostantivo ('odore') e aggettivo ('greve') è coerente. Ma come la mettiamo con 'greve profumo'? Perché, purtroppo per De Giovanni, 'profumo' è sensazione olfattiva positiva, piacevole. La definizione da vocabolario è “odore gradevole, emanato da sostanze naturali o preparate artificialmente”. E dunque secondo De Giovanni esiste il profumo che puzza. Ne prendiamo atto e segnaliamo all'Accademia della Crusca.

Parto per la tangente – In realtà quello del 'greve odore' non è il solo caso di uso a capocchia delle parole. C'è un altro passaggio che porta a chiedersi quanto a fondo De Giovanni padroneggi il vocabolario. Si legge a pagina 42 dell'edizione digitale:

Da ragazzo, prima che l'università lo fagocitasse assorbendo integralmente tutti i suoi interessi e il suo tempo, Massimo andava a teatro. Gli piacevano quelle ore sospese, l'oscurità e la distopia, trovarsi per un po' in un altro tempo e in un altro spazio (…).

Domanda: ma cosa cazzo c'entra la 'distopia'? Un termine del quale esistono due definizioni sul vocabolario, una minore di estrazione medica e l'altra più frequente di estrazione letteraria. E scartata per evidenti ragioni quella medica (“la dislocazione di un viscere o di un tessuto dalla sua normale sede”), rimane quella letteraria: “Previsione, descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro, con cui, contrariamente all’utopia e per lo più in aperta polemica con tendenze avvertite nel presente, si prefigurano situazioni, sviluppi, assetti politico-sociali e tecnologici altamente negativi (equivale quindi a utopia negativa)”.

Sorge la domanda: ma che ci azzecca questa cosa qui con “quelle ore sospese” passate in teatro?

Parole a caso, che si associano a parole insistenti e pure un po' sgradevoli. Come quelle che vengono riservate a Marcello Pancaldi, il vicepresidente del gruppo industriale controllato dalla famiglia del genero di Massimo, il personaggio principale di “L'equazione del cuore”. De Giovanni l'ha voluto brutto e sgraziato, e passi. Ma perché infierire, definendolo pure e continuamente 'l'ometto'? Leggere per credere:

Non poteva sbagliarsi. Lo stesso pesante cappotto antiquato, il naso arrossato distinguibile anche a distanza, i folti baffi da tricheco. (p. 93)

Pancaldi strinse le labbra, gli occhi tondi e inespressivi, dietro le lenti (…). (p. 131)

L'ometto sussultò, forse non si aspettava un'uscita di tal fatta (…). (p. 140)

L'ometto si strinse nelle spalle, e all'improvviso sembrò più vecchio: senza il cappotto in cui cercava riparo dal freddo era una figurina minuta, quattro ossa malvestite. (p. 141)

Era stata legatissima alla povera signora, disse l'ometto (…). (p. 154)

Nemmeno la di lui moglie viene risparmiata dal Freak Show messo in piedi da De Giovanni:

Pancaldi era stato raggiunto da una donna paffuta e di bassa statura come lui e con un'elaborata acconciatura, probabilmente la moglie. Come quasi tutti in chiesa, teneva gli occhi porcini fissi su di lui con la stessa famelica curiosità che aveva visto nella giornalista all'esterno del convento. (p. 62)

E poi ci sono le assurdità che non ti aspetteresti nemmeno da un autore ai primi cimenti adolescenziali di scrittura. Come per esempio i gretti stereotipi, come quello che viene tirato fuori ancora a proposito di Pancaldi:

L'ometto assentì:

«La capisco, professore. Io non sono uno che riesce facilmente a parlare di sentimenti, sa. Sono un contabile, io, anche se poi ho fatto carriera. (...)». (p. 177)

E già, questi aridi contabili. Destinati a essere anaffettivi al pari de “i salariati”. Come Alba, la baby sitter moldava di Francesco, il nipote di Massimo che giace in coma su un letto d'ospedale:

Parlando aveva cominciato a piangere, senza singhiozzi ma solo con lacrime calde che le scendevano lungo le guance. Massimo la osservava affascinato, un dolore così grande e sconfinato e profondo, un abisso di sofferenza da parte di una persona salariata, salariata perché badasse al bambino. Gli sembrava incredibile, e molto imbarazzante. (p. 39)

Non c'è più la lotta di classe di una volta, è tutta una congiura dei sentimenti che ci fottono. Ma a proposito di Alba, ecco un'altra straordinaria amenità:

Forse Massimo non avrebbe mai saputo distinguere una donna moldava da una ucraina o da una russa, eppure, vedendola riguadagnare la posizione eretta, aggiustarsi la mascherina e la cuffia sui capelli, ebbe la sensazione di riconoscerne i tratti etnici: non si fosse leggermente appesantita, Alba era una donna di terra e di fiume, dalla pelle diafana, il rosso dei capelli affaticato, le mani candide. Sorrise, ma quel sorriso sembrava cedere all'impellenza di una smorfia (…) (p. 116)

E dunque, prendete nota: quando volete capire se una donna sia moldava dovete fare caso se sia 'di terra e di fiume', coi capelli di un rosso magari 'affaticato' e le mani 'candide'. Quanto al sorriso che 'cede all'impellenza di una smorfia', sorvoliamo. Anche perché c'è qualcosa di più, e più sublime. Come quel frammento che troviamo a pagina 50 dell'edizione digitale. Protagonista, ancora una volta lui:

Pancaldi uscì dall'abitacolo con la stessa riottosità di un neonato al momento del parto (…).

Coraggio, che fra un paio di mesi massimo verrà cavato un altro libro e potrete tornare a godervi perle come questa.