A leggere “Non ho ucciso l’Uomo Ragno. Gli 883 e la ricerca della felicità” di Mauro Repetto (con Massimo Cotto, abile ad asciugare e fluidificare), uscito per Mondadori e presentato ieri in anteprima a IMAGinACTION (il Festival Internazionale del Videoclip) nel meraviglioso Teatro comunale di Ferrara, sorgono spontanee, quasi obbligatorie, alcune considerazioni: intanto che la Pavia anni ’80 è più appassionante della Los Angeles anni ’90, e poi che Mauro Repetto è stato più del Bez (Happy Mondays) degli 883. Giusto le prime due cose che saltano in mente. Le prime, perché sono le seconde o le terze (quelle che emergono ad una lettura più attenta, meno affamata di polaroid da stringere al petto) quelle decisive: il romanzo di Repetto – perché, come il mercato impone, questa autobiografia ha il passo incalzante di un thriller – è una storia gloriosamente fuori dal tempo che oggi stiamo vivendo. Forse anche fuori dal tempo vissuto dagli 883, la creatura di Max Pezzali e Mauro Repetto che, lanciata dal mastermind Claudio Cecchetto, ha sconvolto la scena pop italiana di inizio anni ’90. Una storia di provincia, un flash in grado di abbagliare e graffiare il mainstream. E un successo abbastanza breve (gli 883 di Pezzali e Repetto, in sostanza, pubblicano solo due album, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, 1992, e “Nord sud ovest est”, 1993), che per Max ha significato soprattutto carriera e realizzazione, per Mauro è stato un mezzo disastro.

Se i romanzi autobiografici che profumano di sole vittorie e soli trionfi – nel caso esistano – vendono quanto un sottobicchiere usato, “Non ho ucciso l’Uomo Ragno” è invece destinato al successo perché, con piglio anfetaminico (e delle anfetamine Repetto ne sa qualcosa), narra lo stretto rapporto, a tratti profondamente malsano, che lega l’estasi e il tormento. Incipit da urlo, subito a chiarire “il problema” di fondo: “Molti pensano che io non esista, che sia una leggenda metropolitana”. Il libro parte da qui: vi racconto la mia esistenza. Di quando volevo esserci, ma ancora non c’ero. Di quando creavo, ma ancora nulla si vedeva. Di quando avrei dovuto sentirmi sulla cima di un Everest che IO avevo inseguito, e invece mi sentivo una merda. Di quando finalmente ho preferito non esserci, resettarmi, fino a trasformarmi in un fantasma. Si parte da una Pavia ambigua (“Mi sono perso anch’io. Te lo racconto. Sono in seconda liceo. Brutte compagnie, che coincidono con la borghesia alta di Pavia”): è la provincia, confortevole ma stretta, che diventa la culla di proiezioni e sogni strambi (“a modo nostro, eravamo rap”). Milano è lontana mille chilometri, mica una mezz’oretta in auto. L’America è un sogno con dentro poco sangue e tanta plastica. Ci troviamo immersi nella vita di provincia che anche Ligabue ha raccontato, qui siamo solo qualche anno più avanti. Torpore e frustrazione. Idee splendenti che lottano contro torpore e frustrazione, ma a un tratto la cricca di Radio Deejay (Linus, Jovanotti, Cecchetto) sembra più raggiungibile. Gli 883, in pratica, esordiscono due volte: prima con “Live in the music”, poi, sul serio, con l’Uomo Ragno (“E a un certo punto ci siamo chiesti, io e Max: forse non ce la facciamo, forse hanno vinto gli altri. Hanno ucciso l’Uomo Ragno, ovvero i nostri sogni, la gioventù, la bellezza di vivere in un cartone animato o in un fumetto, la possibilità di rimanere forever young”). La seconda volta è quella buona, ma appena una nazione intera si accorge degli 883, Repetto si accorge di quanto soffre.

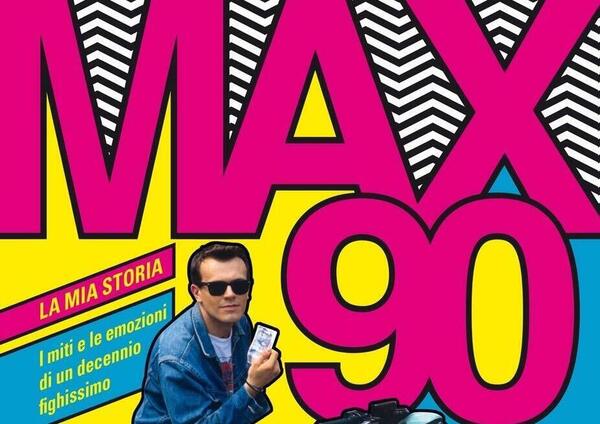

“Penso a Janet Jackson, alle ballerine dei suoi video, alle coreografie perfette. E mi dico: Mauro, lascia la chitarra in camerino e prova a ballare. Non lo sai fare, ma cerca di riprodurre quei movimenti che hai visto fare mille volte. Sali sul palco e balla”. Un’altra di quelle idee, ma questa è un fulmine, un colpo di genio. Mauro Repetto diventa la coreografia vivente degli 883, importante quasi quanto chi ci mette la faccia e la voce. Però nel momento in cui Repetto si cuce quel ruolo addosso, muore un po’ dentro: “Io non mi riconoscevo più. Cinque minuti prima ero un ragazzino magro e biondo che tentava di cantare e scrivere canzoni e adesso chi ero? Un’imitazione di me stesso, uno che si muoveva sul palco come un drogato mentale non sapendo ripetere correttamente le coreografie di Janet Jackson”. Da quel disagio – impercettibile all’occhio pubblico che sbava, vota e applaude – inizia la seconda parte del romanzo. Quello più “on the road”, quello in cui Repetto, talvolta, sembra quasi andare a tentativi, con l’obiettivo finale (quale?) che si sposta un po’ più in là ogni volta che pare più facilmente afferrabile. Dal 1994, con gli 883 al top, Repetto insegue sogni americani (Hollywood, i grattacieli illuminati dai quali ammirare il moto dell’universo) come se l’America fosse un megaposter con le fattezze di Brandi Quinones, “la modella per cui avevo perso la testa”. “Siamo in quel periodo di passaggio in cui l’inverno si prepara a cedere il posto alla primavera. È l’inizio del marzo 1994, il mio ultimo mese con Max, i miei ultimi giorni in Italia. Il 4 aprile saluterò tutti senza salutare nessuno, se non Max. L’unico a cui ho detto: Vado a Miami e non so se torno”. Miami, Los Angeles, New York: la vita dev’essere un sogno, sempre, ma il punto di sintesi fra sogno e realtà sfugge di continuo. In “Non ho ucciso l’Uomo Ragno” ci sono le hit degli 883, la loro genesi. La nascita de “Gli anni” è un’emozione che va soltanto letta. Pura evocazione. Ci sono Castrocaro e il Festivalbar (vinto). C’è un’epoca, e il profumo di una gigantesca transizione storica. Solo qualche anno più tardi saremmo piombati in un mondo in cui “esserci sempre, e ben visibili!” è il dogma, il motore unico (altro che Harley). Repetto, soprattutto nella seconda parte del testo, racconta invece di un viaggio contromano. “Mi cerco. Capisco che per trovarmi devo nuovamente fare le valigie. Verso Parigi, stavolta. Là proverò a nascondermi e a studiare per gli ultimi esami universitari”. La conquista, per Repetto, diventa l’anonimato, il non esserci. Una conquista che passa per Disneyland Paris. Sparire per essere sé stessi e vivere interpretando solo sé stessi. “E qui smentiamo una leggenda metropolitana: non mi sono mai travestito da Pluto o da Topolino per accogliere i visitatori”.

È un libro amaro ed estatico, “Non ho ucciso l’Uomo Ragno”. “Ho pensato per tanto tempo che il mio compito fosse farmi dimenticare, scomparire. Invece no. Non devo farmi dimenticare. Devo dimenticarmi. Sono io il problema, non gli altri. Guardo il telefono, cerco il calendario. 21 ottobre 1997. Sono passate due settimane dal mio arrivo in Francia. Autunno. Ombre. Il buio della metropolitana. Il buio di Parigi che mi aspetta all’uscita, prima di ritrovare le luci di casa e del mio quartiere. Un fantasma. Ecco la risposta. Chi sono? Chi voglio diventare? Un fantasma. Dico sul serio”. Un fantasma con dentro una vecchia Pavia minacciosa e materna: “Poi c’erano le storie vere, ma assurde. Un nostro amico, in gita scolastica, per ingranare, per brillarsi, non avendo alcol a disposizione, si è bevuto un’intera boccetta di profumo. A volte penso che siano queste le cose, più ancora che la vittoria al Festivalbar, che legheranno per sempre me e Max. Dovessimo rivederci tra uno, dieci, cent’anni, in questa o in un’altra vita, saranno questi i ricordi da cui ripartire, non i milioni di dischi venduti o i successi nelle manifestazioni”. Ecco, quelli, per Repetto, sono stati anche un problema. Come il tribolato rapporto con Max Pezzali; un rapporto forse trafitto, soprattutto all’apice del successo degli 883, da qualche silenzio di troppo. E riscoperto in vista della reunion dello scorso anno: “Non abbiamo mai condiviso uno sguardo, un frammento, un attimo di quel tempo bello che stavamo vivendo insieme. Stavolta è diverso. È tutto nuovo e antico allo stesso tempo. È una nascita e una rinascita”.