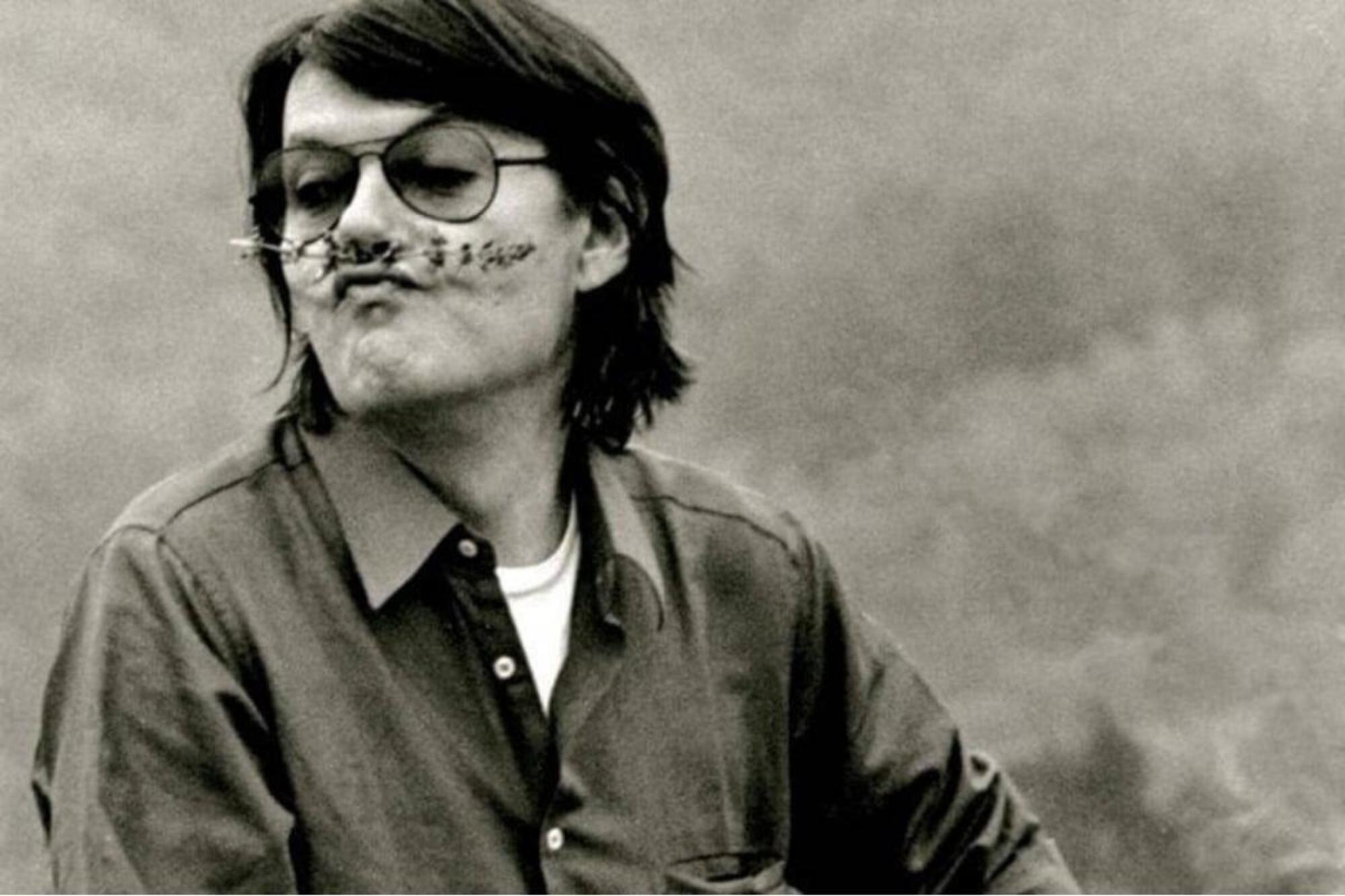

Le commemorazioni hanno sempre qualcosa di irreparabilmente disonesto. Con la loro immancabile retorica, finiscono per essere atti di fatale tradimento della realtà. Se poi il ricordo in questione è affidato a un miserrimo tweet buttato giù da qualche sopraffino addetto social del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, possiamo senz’altro ipotizzare la fattispecie di vilipendio di cadavere. In questo caso, però, all’oltraggio si aggiunge l’appropriazione indebita: il premiator di libri che non legge, già beccato ad appiccicare l’etichetta di destra a Dante (Boccaccio sarà stato sinistra hippie, Petrarca centro moderato) ha inteso farci sapere che Fabrizio De Andrè, di cui l’11 gennaio ricorreva il venticinquennale della morte, compose canzoni che “fanno parte della nostra identità”. Non solo, ma anche che raccontò “le storie di chi è ai margini, cogliendone l’umanità”. Ma pensa tu: il prezzoliniano post-post litteram rivela una inaspettata ricettività per il poeta che, come uomo e come artista, era il contrario antropologico di tutto ciò che rappresentano i Sangiuliano di questa Italia asfissiata dal conformismo di ieri, di ora e di sempre.

Di quale “identità” va cianciando, ‘o ministro? Immaginiamo di quella genericamente italiana, nazionale. Un calderone nel quale va dato conto di tutto un po’, registrando i trapassati sull’elenco telefonico dei nomi illustri accatastandoli, uno via l’altro, per obbligo di memoria collettiva. Ma se c’era uno che detestava con le viscere l’istinto istituzionalmente corretto, la burocrazia dell’anima, le pose di plastica dell’ufficialità, quello era Faber. Se c’era uno che cantava gli emarginati, i disperati, gli inclassificabili, quello era Faber perché l’emarginazione, l’allergia alle illusioni, l’incasellabilità le aveva nel sangue, le aveva scelte, le viveva. Se c’era uno che non poteva essere ridotto a santino identitario, tanto meno di un orgoglio patrio che non condivideva, e ancor meno di un’appartenenza di genere neutro, da catalogo dei maestri eccellenti, quello era Faber, anti-maestro per vocazione. Era proprio necessario che l’infausto ministro espletasse il fisiologico compitino della rimembranza da anniversario, con Fabrizio De Andrè? Ogni tanto, una pausa farebbe bene, all’edificatore massimo della neo-egemonia di destra. Quanto meno lasciando in pace i morti che non hanno niente, ma proprio niente a che fare con le cerimonie ministerialmente ecumeniche, sia pur soltanto con quattro righe quattro di frasetta online.

Tralasciando qui la biografia musicale e umana di un autore che purtroppo, in questi giorni, è stata data in pasto alle banalità di Fabio Fazio, è il De Andrè pensatore, il De André politico che dovrebbe vietare qualsivoglia canonizzazione. Non solo perché fosse anarchico, e tale si definisse lui stesso. Ma perché il suo anarchismo era tutto personale. Come, del resto, dovrebbe darsi la vera anarchia, utopia che presuppone che ognuno si dia le proprie, individualissime regole in base al proprio, singolarissimo vissuto. Il suo ideale era sì, l’impossibile emancipazione dal Potere, ma avvertita nella sua tragica ostinazione votata al luminoso fallimento, un viaggio in direzione contraria “per consegnare alla morte una goccia di splendore” (Smisurata preghiera). La vita come alchimia dell’atto gratuito, fine a sé stesso, da cui distillare quel poco, o molto, di libertà ricavabile in un consorzio disumanizzato, pullulante di “banchieri, pizzicagnoli, notai/coi ventri obesi e le mani sudate/coi cuori a forma di salvadanai” (Storia di un impiegato). Una vita senza l’appiglio consolatorio di fedi assolute, religiose o ideologiche che siano, perché l’importante è arrivare in fondo con “ricordi tanti/ e nemmeno un rimpianto” (Il suonatore Jones). Una costellazione esistenziale che si fa politica nel senso più puro, di offerta e contributo a migliorare, almeno di un po’, la sensibilità comune, là dove Faber, di fronte ai “bronzi di Versace” (La città vecchia) della classe privilegiata, è andato sistematicamente a cercare e mostrare gli archetipi del disagio e dell’esclusione: gli infelici per amore, i sognatori della rivolta, i ribelli alla legge di qualunque branco, e poi gli indiani, i pastori sardi, i transessuali, gli zingari. Insomma, gli scarti della società del benessere.

A dirla tutta, Faber non era per tutti. Non era un liberal-democratico. Era, spiritualmente, un aristocratico. Perché solo i migliori, coloro cioè che perseguono con disciplina la consapevolezza e la volontà di “governarsi per conto proprio”, possono reggere l’affrancamento liberatorio dal giudicare gli altri, a cominciare dagli incompresi, i minoritari, i portatori di stigma, anziché capirli e, nella trafittura del dolore, compatirli. Lui si disciplinava a modo suo, naturalmente: vale a dire, fumandosi tre-quattro pacchetti di sigarette e, almeno fino alla morte di suo padre, scolandosi due bottiglie di whisky al giorno. Ma non è tanto questo, il dunque: piuttosto, era il fatto che con la sua poetica da Camus, o da primo Sartre, non era lecito, come non lo è oggi, affiggergli nessuna bandiera. Neanche approssimativamente tricolore, italiana. Semmai, genovese. O sarda (la Sardegna fu la sua seconda e definitiva piccola patria, nonostante i sequestratori, che perdonò). Oppure, alla lettera, cosmopolita. Ma mai borghese, acquietata, pacificata. E neppure scervellatamente sentimentale, astrattamente progressista (“è sbagliato dimenticarsi del passato”, diceva con accenti pasoliniani, “perché sarebbe come togliere a un animale l’istinto, bisogna conoscere le radici, le ancore che ci legano”). Con una punta di presunzione, diciamo che a Faber, l’Italia odierna, l’Italia di sora Meloni, più nazionalista di quella dei suoi tempi, benché solo di facciata perché serva, come sempre, del Mercato e delle solite oligarchie anti-popolari, con la sua persecuzione dei poveri bollati da “fannulloni”, le sue volgarità briatoresche e le sue nullità schleiniane, per tacere delle mediocrità sangiulianesche, avrebbe fatto vomitare di gusto.