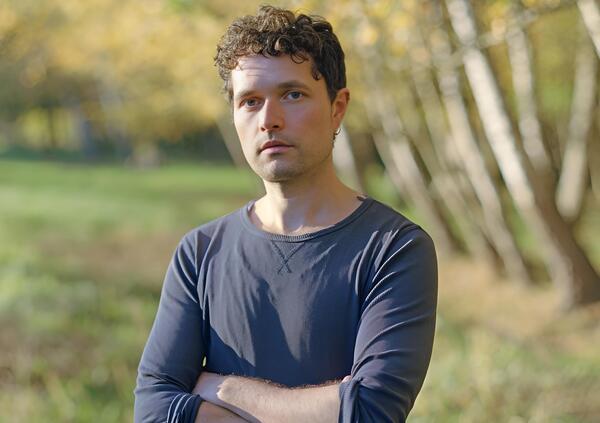

Wes Anderson è a Cannes con il suo ultimo film, The Phoenician Scheme. Ma la vera domanda è: il suo cinema è sempre uguale a sé stesso oppure, capitolo dopo capitolo, il regista americano riesce ancora a sorprenderci con storie nuove, tra palette pastello e inquadrature goduriosamente studiate? Noi l’abbiamo chiesto a Elio Di Pace, giovane fotografo, fotoreporter e regista. Con Wes Anderson, lui non ci azzecca niente. Scrive storie, incontra persone, si perde tra la gente, ascolta le loro tradizioni, i costumi, le paure. Da questi incontri nasce una fotografia ruvida che si consuma mentre la si guarda. Di Pace ci ha detto di non aver inventato nulla, e in parte è così. Ma se le immagini come le sue autentiche, naturali fossero le uniche storie che ricorderemo un domani? Se, nelle foto di guerra o nel volto di una vecchia signora che prega la Madonna, tra le rughe, gli amori di quando era ragazza e le ferite aperte, si nascondesse l’unico modo per sopravvivere all’intelligenza artificiale?

Elio Di Pace. Wes Anderson è a Cannes con The Phoenician Scheme. Ma la vera domanda è: fa sempre gli stessi film?

Sì, può darsi, ma attenzione. Fare sempre lo stesso film, a volte, può anche essere un merito. La differenza è sottile: se per qualcuno è così, allora aggiungere dei tasselli, delle tessere a un mosaico, penso a Woody Allen, significa che ogni film è come un pezzettino del loro mondo, un episodio in più, del materiale aggiunto a un affresco più grande. Fare sempre lo stesso film vuol dire anche dire “questo a me piace”. Anche per Wes Anderson potrebbe valere questo discorso, ma dato il suo stile così riconoscibile e personale, è possibile che questa estetica si logori un po’ più facilmente. Devo ancora recuperare il suo ultimo film Asteroid City – me ne hanno parlato bene, pare abbia degli spunti drammaturgici interessanti – ma ho visto The French Dispatch e ti dico la verità: mi sono un po’ stancato. Fare un film a episodi denota una certa stanchezza, un esaurimento della linfa che forse Wes Anderson maschera, dissimula con lo stile. Che è sempre il suo. Alla fine, quando vai a vedere un film di Wes Anderson ti importa relativamente poco del singolo film, ma piuttosto di ciò che rappresenta, di quel mondo che è ormai un marchio. Però è anche vero che ci sono suoi titoli che ho amato. Ricordo ancora la meraviglia della prima volta: I Tenenbaum, Steve Zissou… Il mio personale incontro con Wes Anderson è compiuto. Diciamo che ci siamo un po’ persi di vista.

Elio Di Pace e Wes Anderson due mondi diversissimi. Da un lato la narrazione reale e in un certo senso “appesa”. Traduzione e verità. Dall’altro l’estetica e la cura. Nelle immagini, nei film del regista americano pensi si dica già tutto?

Wes Anderson si è inventato un mondo. Io con le mie fotografie non invento nulla. Da grande fan di un certo tipo di fotogiornalismo, io mi metto in quel filone, anche a costo di essere molto di maniera. Però quelle sono le fotografie che mi interessano fare. In ogni posto in cui vado, mi sento fotograficamente in un certo modo. Ad esempio, quello che sto facendo adesso – uno studio antropologico sulle feste religiose in Campania – mi viene da fotografarlo così. Perché è chiaro che c’è un intero pantheon, un’eredità fotografica a cui guardo. A me ha cambiato un libro.

Quale?

Chi è devoto di Mimmo Jodice. Da una pulsione verso il riscatto della figura umana e dell’impegno civile, Jodice capisce che la città vive una vita propria, anche senza le persone. E così iniziano queste fotografie metafisiche. Si arriva all’essenza. La fotografia stessa si trasforma, diventa altro. Da macchina di reportage, foto in grana grossa… queste diventano immagini fatte con il banco ottico, con la macchina ferma a terra, composte al millimetro. Non dico che ci si avvicini a Wes Anderson – fatico a vederli nella stessa frase – però Mimmo Jodice oggi fa una fotografia dove non si sgarra né da un lato né dall’altro del fotogramma. Si può anche essere un fotografo che esplora altri linguaggi. Io, per volontà di emulazione – perché i grandi maestri si copiano – a un certo punto ho scelto un tipo di fotografia che ha più a che fare con questa sua prima fase. Una fotografia che sta in mezzo alla gente. Quello che dice Robert Capa: “Se la foto non è buona è perché non eri abbastanza vicino”. La vicinanza, non solo spaziale ma emotiva, per me è necessaria. Con Mario Spada abbiamo fotografato i festeggiamenti della Madonna dell’Arco e dopo un po’ di tempo insieme mi è stato detto: “Elio, tu sei di famiglia”. E se ti sei fatto voler bene con una macchina in mano, allora c’è pienezza.

Sempre di più, le persone – soprattutto stranieri – arrivano a Napoli o nel Sud Italia per raccontare tramite immagini ciò che vedono. Come se fosse religione, ma tutto un po’ spettacolarizzato.

Questo è un campo minato. Da un certo punto di vista siamo tutti turisti di questi mondi. Giusto l’anno scorso si è ripetuto il rito settennale dei battenti: una processione in provincia di Benevento dove ogni sette anni, a petto nudo e con il saio, si battono il petto con una spugna con 33 spine. Si feriscono per devozione. Io sono andato due volte: nel 2017 e l’anno scorso. Anche solo a sette anni di distanza, mi sono accorto di come tutto sia diventato al limite del circense. Gente ammassata sulle transenne, la gara a chi sta più vicino, la competitività tra fotoreporter… questa cosa mi desta dei sospetti. Noi, esattamente, cosa stiamo facendo? E mi fa avere dei dubbi anche su me stesso. Io, rispetto a uno straniero – turista americano, tedesco – qual è la mia differenza? Come la spiego? Però questa cosa non è sana. Io sono andato lì perché mosso da una domanda: nel 2024, cosa succede nelle loro vite, in questi sette anni, per arrivare ancora a infliggersi quel dolore corporale per devozione? Stesso discorso per la Madonna dell’Arco: devoti che scoppiano in crisi isteriche e vogliono assolutamente essere aiutati dalla Madonna. Bisogna scavare dentro di noi per capire se abbiamo davvero a cuore quello che stiamo raccontando. Poi devo dire una cosa.

Cosa?

Per me la fotografia è un esame che il mondo ti fa, prima che tu scatti. Fa parte del fotografare anche decidere di non fotografare qualcosa. Penso a certe celebrazioni, ancora una volta, a quei momenti in cui – come mi è capitato – tutti i fotoreporter erano come in una gara per riprendere “il momento peggiore”.

E l’intelligenza artificiale? Oggi che possiamo anche ricreare fotografie, che fine fa l’arte di raccontare tramite immagini?

La fotografia resta un linguaggio. Anche oggi, in quest’epoca in cui tutto è documento e finzione diretta, e c’è l’AI. A me, la grande fotografia di reportage sembra ancora un linguaggio imprescindibile per l’informazione. Io ci credo nella fotografia. Cinema e fotografia sono morti? Forse. Ma una grande fotografia – specie in situazioni drammatiche – può rivelare ancora tutta la sua potenza e iconicità. Penso a quella che ha vinto il World Press Photo: rappresenta qualcosa che appartiene a questo tempo… e allo stesso tempo non lo è.

La fotografia alla Wes Anderson sarà più facile da sostituire un domani?

Penso si debba fare una distinzione. La foto di quel bambino, vincitrice del World Press, è forte perché – al di là di ciò che racconta – ha la forza dei ritratti che non nascono dalla fotografia, ma dalla pittura. Per questo è iconica. Ci arrivano tante informazioni senza passare per forza per il conscio. Però, quando questa cosa diventa più compiaciuta, estetizzante, allora c’è un rischio. Una scarsa empatia con il soggetto? Se lo estetizzi troppo, fai pensare a una costruzione, come se avessi in mente altro mentre scattavi. Forse è questo il punto. Ad ogni modo, io sono sicuro di una cosa: noi, dell’intelligenza artificiale, stiamo vedendo solo ciò che ci viene messo a disposizione. Ma mentre parliamo, nei loro laboratori è in atto qualcosa di inimmaginabile. Che mi fa dire che, presto, saranno così bravi da tirar fuori una fotografia in bianco e nero con l’usura del tempo, con la grana giusta, con le reti d’epoca… “Guarda, questa è una foto di Robert Capa”, e noi potremmo anche crederci. Quindi non è detto che esteticamente Wes Anderson sia fuori portata per l’AI come che sia l’unico stile capace di essere riprodotto. Io penso che l’AI possa tutto, anche mettere le mani su cose di altre epoche. È già in atto.

Una storia che ti smuove dentro e vorresti portare sul grande schermo?

Ti do prima la risposta irrealizzabile: ho sempre sognato di fare un biopic su Robert Capa. Poi la seconda, cioè che sto lavorando a un film in cui la tradizione religiosa campana c’entra, ma soprattutto c’entra la magia. C’è Luigi Di Gianni, un regista che ha parlato della magia a Napoli, fatta tramite carte, evocazioni, eccetera. Ecco io vorrei provare a raccontare quella magia, ma farlo oggi.