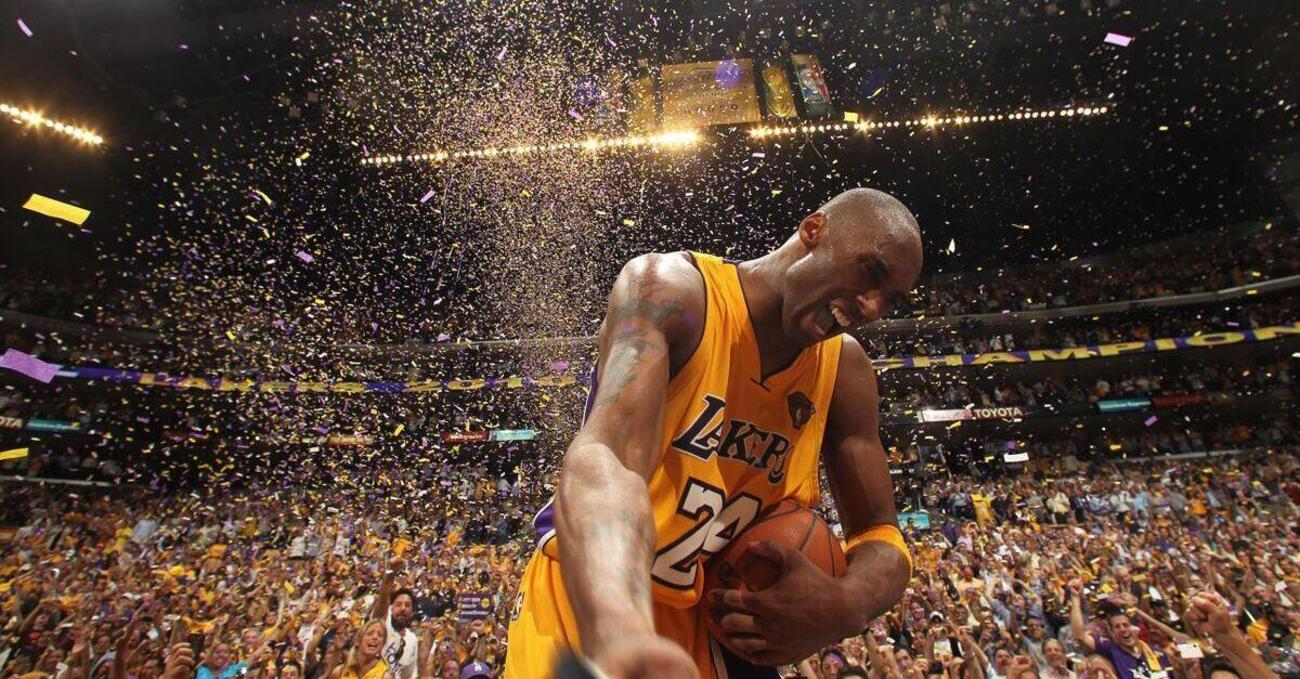

Da qualche parte a Torino un uomo che nel 1987 era poco più che un adolescente potrebbe avere il primo autografo di Kobe Bryant. Ci sono tanti modi per iniziare a parlare di “Il mio Kobe” (Baldini + Castoldi), ma questa è forse la notizia che più di tutte mi ha colpito. Intendiamoci il libro è pieno di curiosità poco note sul campione americano… ma sapere che qualche soffitta sabauda possa conservare un simile cimelio è qualcosa di incredibile. Il libro di Cristopher Goldman Ward racconta l’amicizia con Bryant nata in Italia e proseguita negli anni fino alla tragica scomparsa del cestista. Il libro contiene aneddoti, curiosità e un lato umano di un campione che abbiamo imparato a conoscere per la sua capacità di concentrarsi ed estraniarsi da tutto per pensare solo al basket, alla palla e al gesto meccanico e naturale di far entrare quella sfera arancione dentro un anello rosso: il suo lato black mamba, come avremmo poi imparato a dire. Un lato che si è andato a sviluppare col tempo ma che Kobe – ci svela Ward – ha sempre avuto.

La morte di Bryant rientra in quel ristretto bouquet di momenti della vita in cui tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo quando un’agenzia, un tweet o un messaggio WhatsApp ci ha detto che l’elicottero dove viaggiava Kobe insieme a una delle sue figlie era precipitato. Era un mondo in cui già si parlava di Covid e di Wuhan. Tutto era ancora incredibilmente incerto, ma in quel momento, dopo la notizia della sua morte, pensammo che quel 2020 iniziato da una manciata di settimane fosse già tremendamente in debito con noi. Non ci sbagliavamo. A due anni dalla morte di Bryant abbiamo raggiunto l’amico di una vita per scambiarci due chiacchiere e farci raccontare qualcosa in più del suo libro.

Partiamo dalla quarta di copertina del libro. C’è la foto di un abbraccio tra te e Kobe. Nessuno lo sapeva, ovviamente, ma quello fu il vostro ultimo abbraccio. Che provi nel riguardare quella foto?

Provo molta malinconia. Fa male e col senno di poi quell’abbraccio ha tanti significati profondi. Quella foto mi dà molti pensieri, tanta tristezza.

Perché?

Non riesco a vederla come una foto di un momento bello. Quello era certamente un bell’abbraccio, ma ora quella foto è diventata un simbolo, una ferita. Qualcosa che rigenera e riaccende costantemente una ferita. In ogni caso credo metterla in quarta di copertina sia stata una scelta giusta. Finisce il libro, finisce il contributo che ho voluto condividere con i tifosi e tutto si chiude simbolicamente con quell’abbraccio.

Nel libro parli di Kobe e del suo alter ego Black Mamba. Lo paragoni a Clark Kent e Superman o Hulk e Bruce Banner. Anche da ragazzino si percepiva che c’era un altro Kobe che premeva per uscire e manifestarsi?

Il modo migliore di descrivere il Kobe bambino è dire che è sempre stato un Kobe adulto, ma in scala ridotta. Aveva già l’atteggiamento, l’approccio e il modus vivendi che lo ha reso celebre, ma soltanto in versione ridotta. Era sicuro di sé, aveva già la sua tipica camminata a testa alta, col mento in fuori che denotava sicurezza. Insomma, lui lo sapeva che sarebbe arrivato da qualche parte.

A tal proposito nel libro citi un aneddoto: voi siete al campetto a giocare e lui (dodicenne) vi dice che quel giorno avrebbe riposato per un dolore al ginocchio perché “non voleva rischiare l’NBA per una partitella”.

Questo aneddoto che citi non è altro che un’espressione sincera e naturale di Kobe. Noi la prendemmo per una battuta, ma poi capimmo che lui sapeva già tutto.

Hai detto che se foste stati vicini anche da grandi vi sareste scontrati spesso per i vostri caratteri così diversi…

Vero. La nostra amicizia è andata avanti fino alla fine, ma da adulti siamo stati vicini in maniera molto puntuale che si manifestava spesso in estate e per un tempo limitato, spesso solo per un paio di giorni. Non c’è mai stata una vera condivisione di spazi e tempo, ma sono certo che se da adulti fossimo stati vicini avremmo avuto dei contrasti perché i nostri caratteri sono diametralmente opposti.

Cioè?

Kobe è un super perfezionista. È esigente e vuole vicino a sé solo eccellenze. Poi ovviamente è sempre stato un buono, un generoso e un sensibile. Ma se si parlava di lavoro o puntavi al massimo come lui o non potevi stargli accanto. Io sono molto diverso. Per me conta prima quello che leggo nel cuore della gente. Poi viene tutto il resto.

Dici che il dono più bello che ti ha fatto Kobe è stato permetterti di scrivere questo libro. È stato curativo?

Decisamente curativo. Questo libro nasce dopo la sua morte, quando coincisero la tristezza per la sua scomparsa, l’arrivo del primo lockdown e il rallentamento del mio lavoro. Pensai allora che sarebbe stato carino mettere in fila un po’ di aneddoti per rispondere alle tante curiosità che mi venivano chieste sul mio amico. Questi aneddoti poi sono diventati trenta capitoli e poi un libro.

Ma perché è stato un regalo?

Perché la sua morte mi ha costretto a un percorso di introspezione. Per scrivere di lui sono partito dalla mia famiglia, dal mio amore per il basket e ho ritrovato degli aneddoti personali che hanno dato un senso a tutto. Alla fine racconto la storia di due amici, uno dei quali si chiama Kobe Bryant.

Hai sentito i famigliari di Kobe prima di scriverlo?

Assolutamente sì perché volevo una sorta di loro benedizione. Ho spedito in queste ore alcune copie alla sua famiglia e l’editore mi dice che c’è un interesse dagli States perché se di Kobe si sa praticamente tutto della sua vita americana sono in tanti ad essere incuriositi dai suoi anni italiani.

![Pecco Bagnaia a MOW: “A inizio 2025 ho sbagliato a non accettare i risultati. I mondiali con Ducati? Tendo a screditarmi per trovare motivazione" [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/48995342/HOR_STD/600x/francesco-bagnaia-20.jpg)