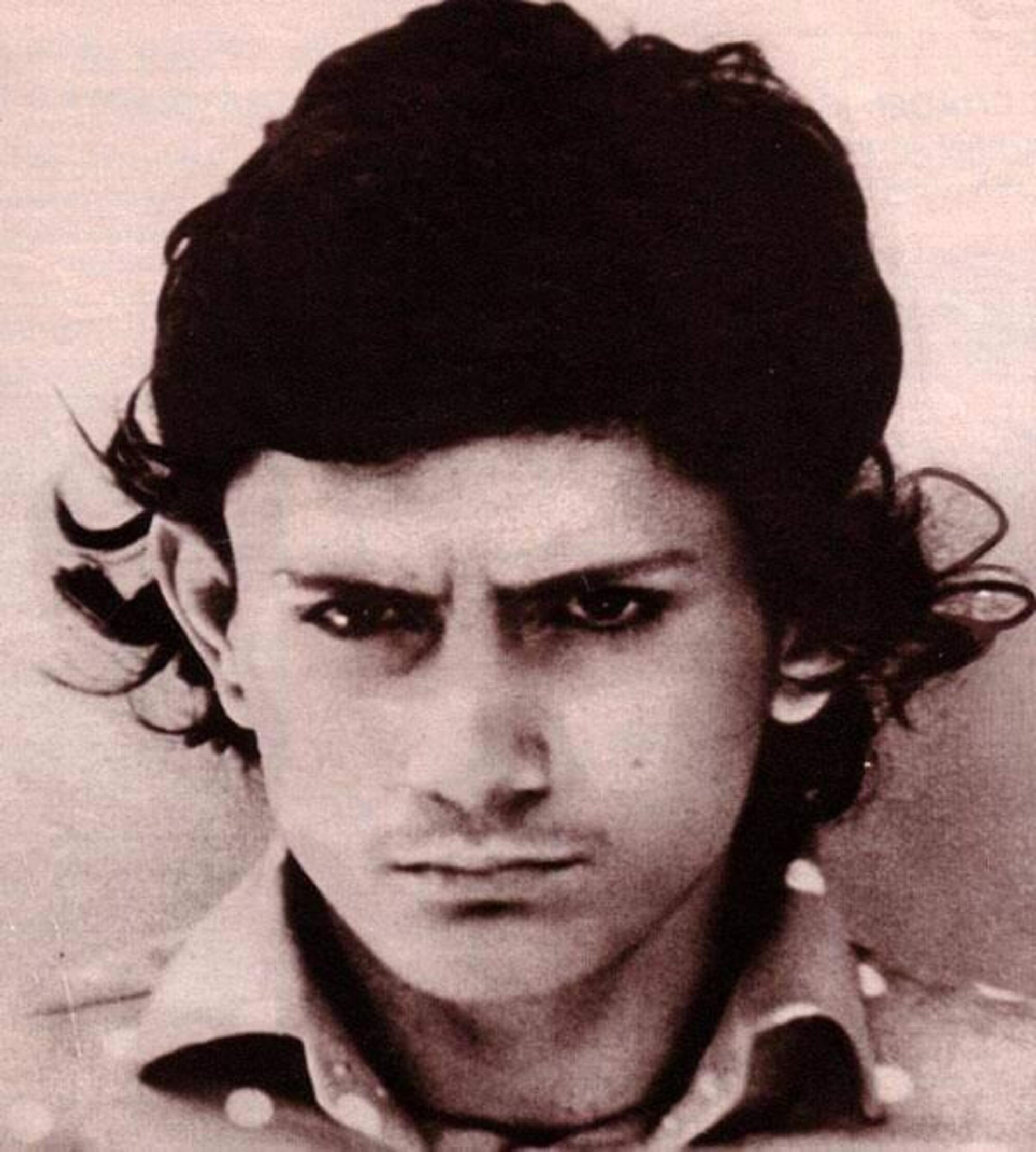

Mille colori. Su Napoli, in due sole parole, ha detto già tutto Pino Daniele. Di quei mille colori, però, può succedere che te ne porti via uno più di tutti: l’azzurro. Di un paio d’occhi. Perché nei mille colori di Napoli, proprio dove fa angolo il vicolo in cui Pino Daniele è nato, di fronte a un angelo disegnato sul muro da Banksy e incorniciato dietro una teca, c’è una babele d’arte, memorie e cianfrusaglie. Mille colori di un piccolo negozio che scoppia di storie dentro i mille colori di una città che è storia proprio e che, come dicono, la vedi e poi puoi pure morire. Lì, proprio fuori a quel piccolo negozio talmente pieno da non contenere più nemmeno il proprietario, ci sono seduti un paio d’occhi. Sì, ok, hanno un uomo intorno: look curato, vezzoso foulard al collo e aria quasi arrogante di chi di mille colori ne ha visti ma pure fatte. Solo che di quell’uomo lì ti vanno subito sugli occhi gli occhi: azzurri. Di quell’azzurro che quasi intimidisce. Si chiama Antonio Mellino, ha settanta anni o giù di lì e ti viene incontro con la mano tesa. Te la stringe e poi, guardando come sei vestito, se la gioca subito d’anticipo: “tu non sei qui per comprare, tu sei qui per Agostino ‘o Pazzo! Sono io!”

Neanche il tempo di provare a replicare, magari buttando là che intuire era fin troppo semplice visto l’abbigliamento da motociclista, e qualcuno che aveva osservato tutto si avvicina e, urlando come si urla solo a Napoli, se ne esce così: “Lui è Napoli, lui è la storia, lui è la storia di Napoli e delle motociclette!”. In effetti lo salutano tutti, qualcuno lo avvicina per un selfie, altri per capire se è lui davvero. Guardando come lo guardano senti il rispetto. Eppure quel rispetto se l’è conquistato , almeno la prima volta, finendo in galera. Era il 1970 e lui, Antonio Mellino, aveva appena diciotto anni. Non come quelli che adesso vanno in giro col patetico adesivo “fuck the police” sulla macchina, ma mettendoci di mezzo la sua pelle veramente.

“Ero solo un ragazzino che ci sapeva fare con le motociclette. Non sono mai stato un delinquente, meno che mai un filosofo della ribellione. A me piacevano le moto e basta. Passavo le ore a montare, rismontare, limare travasi e luci di scarico. Ce l’hai presente la passione quando ti divora? Quando non c’è altro che vuoi fare e non ha senso niente se non l’impulso che senti dentro come una forza a cui non puoi, ma neanche vuoi, resistere? Ecco, le motociclette per me erano quella cosa lì. E non chiedermi se avessi una Gilera, una Benelli o una Ducati, perché la verità è che le avevo tutte. Nel senso che i freni potevano essere di una, il blocco motore di un’altra, la forcella di un’altra ancora. Oggi ci sono le Cafè Racer, o special come le chiamate voi, ma nessuno s’è inventato niente, qua in quegli anni erano tutte Cafè Racer! Si metteva insieme la moto e via a provarla. Partivo e davo tutto il gas che potevo. E se mi annoiavo allora impennavo o provavo qualche numero. Jack Miller in MotoGP e quel Toprak in Superbike non si sono inventati niente; durante le famose 'quattro nottate di Napoli', circa cinquemila persone scesero in strada per vedermi scappare dalla polizia. Non facevo male a nessuno”.

Non faceva male a nessuno, ma non si poteva fare. Erano anni di tumulti, anni in cui tutto ciò che avesse minimamente a che fare con qualcosa di riconducibile al sovversivo doveva essere punito. E quel ragazzino divenne un simbolo. Qualcuno da ammanettare, magari per mandare un messaggio più in alto.

“Cominciarono a darmi la caccia. Chi? La Polizia ovviamente, ma mica erano cattivi. Semplicemente dovevano. Avrei potuto farmi prendere e magari me la cavavo con qualche schiaffone in caserma, ma a me questa cosa che dovevano prendersela per forza con me che non facevo male a nessuno, quando c’era già delinquenza da combattere, non andava giù. E allora sì, li ho sfidati: se volete arrestarmi dovrete prima prendermi. Della rivoluzione, del rischio di qualche moto di popolo, della pancia della gente che non ne poteva più e dell’odore degli Anni di Piombo io non sapevo niente, io volevo solo andare forte con le motociclette. Volevo la frenata perfetta, perché ai tempi le moto mica frenavano come adesso, volevo la piega che risultasse bella da vedere, volevo la maggiore velocità possibile e la più spettacolare delle impennate. Volevo fare colpo, al limite dimostrare alla gente che mi aveva dato il soprannome di ‘Agostino’ (proprio perché andava forte come Giacomo Agostini) che io quell’appellativo me lo meritavo veramente. Riuscirono a arrestarmi nel settembre del 1970, ma c’hanno messo settimane e settimane a prendermi e quando m'hanno preso ero in macchina con alcuni amici; fossi stato in moto col cavolo che mi prendevano! Se ci sono riusciti è perché qualcuno ha tradito. Forse mi stavo rovinando la vita a sfidare lo Stato, ma mi sono divertito da matti a tenere in scacco tutta quella Polizia, non per il gusto di fregarli, ma per il gusto di essere più veloce, il gusto di prendere coscienza che se loro non riuscivano a prendermi era perché io sapevo andare forte davvero”.

I racconti su Agostino ‘o Pazzo e la Polizia a Napoli ormai si confondono tra verità e leggende. Però Miriam, la lettrice di MOW che ci ha aperto la strada per Napoli e che ci ha permesso di trovare Agostino, ha un parente che era in Polizia in quegli anni e qualche racconto lo ha sentito anche dall’altra campana: ‘quel ragazzo lì c’ha fatto uscire matti, veniva giù dai vicoli con dietro le pattuglie su una ruota sola. Ma non quella dietro, veniva giù sulla sola ruota davanti!’. Sembra di starci, dentro una di quelle scene in cui da spettatore finisci per fare il tifo per l’inseguito: Robin Hood non è solo una favola. “A Napoli Robin Hood lo chiamavano Agostino – ci dice - non rubava ai ricchi per dare ai poveri, ma apriva il gas per rispondere a un impulso e, contestualmente ma senza saperlo, dare voce al popolo. Dimostrando che un polso destro può diventare megafono della pancia. Dell’anima, delle emozioni, dell’insofferenza. E non solo della fame”.

La moto come mezzo non solo per spostarsi. Che poi è un po’ il senso vero del viaggio a Napoli, fatto con una Aprilia RS660 (dove sta scritto che non è una viaggiatrice?) e due borse morbide buttate su all’ultimo minuto, con la scusa di andare a intervistare Antonio Mellino, detto Agostino ‘o Pazzo. Quelle sparate da centinaia e centinaia di chilometri che fai quando è tutto buio per andare a cercare un azzurro. A Napoli c’era quello perfetto: l’azzurro degli occhi di Agostino. E c’era il contorno di una città in cui c’è tutto quello che è contato e conta: i giorni felici di Leopardi, il periodo più intenso di D’Annunzio e il suo scontro con l’altro mito Benedetto Croce, Caravaggio che è un altro simbolo, curve da straccio della patente tra il Vesuvio e la Costiera, il caffè perfetto, il Bellini che come te lo fanno lì non lo berrai altrove, e pure la targa di una via sotto a cui, per la prima volta nella tua vita e mentre ridevi come un cretino, ti sei detto ‘cazzo, io, proprio io, sto amando veramente e sento la felicità’. “I simboli contano” – ci ha detto Agostino in uno dei passaggi della nostra chiacchierata.

Ai simboli, ai richiami, ai segni che ti indicano qualcosa o ti fanno rileggere una storia, è venuto da pensarci anche dentro la babele di quel negozio, tra vere e proprie opere d’arte e cianfrusaglie, tra ritagli di giornale che raccontano di Agostino e cimeli che profumano di personaggi. Lui, Antonio Mellino detto Agostino ‘o Pazzo, parla, racconta, ci prova a spiegare e rispiegare che non è mai stato un delinquente e che il fatto che ce lo abbiano confuso gli fa male ancora e è il dolore della sua vita. Anche adesso che ha saputo trasformare la sua storia brutta in una storia fantastica, anche adesso che comunque ha saputo realizzarsi, anche adesso che è padre e nonno e che il suo nome è leggenda. Mentre parla, gli occhi vanno sulla statuetta di un Pinocchio, lo ha messo in mostra insieme alla statuetta ottocentesca di un San Sebastiano con la sua solita (sbeffeggiata) mutanda e poco più in là c’è la serigrafia antica di Giuda che bacia Gesù Cristo, tra vecchie e dozzinali macchine fotografiche che valgono ormai zero e ancora più vecchi e stra-abusati (e verosimilmente anche mal compresi) manuali di filosofia. “Lo sai che anni dopo le mie vicende ho fatto l’istruttore di guida per la Polizia di Stato? – chiede Agostino – E’ stata una grande gioia per me, ma non mi piace parlare di rivincita. Preferisco parlare di cose che si sono rimesse a posto secondo l’unica scienza che non sbaglia mai: la Verità. Quando vennero a cercarmi a casa, all'epoca, mio padre, che era un uomo onesto, disse ai poliziotti di sapere perchè fossero lì e gli disse anche che da giorni non tornavo a casa. Quel giorno ebbe anche un malore; ecco, la sofferenza di mio padre per accuse che non reggevano e non esistevano, non riesco a perdonarla! Su tutto il resto sono andato avanti, anche spiegando i segreti della velocità a chi, nel gioco di ruoli in cui ci avevano cacciati, aveva dovuto fino a poco prima darmi la caccia. Insegnavo ai poliziotti motociclisti a schivare ostacoli, a guidare sul bagnato, a andare forte in situazioni difficili: non contro il cronometro, ma contro i veri pericoli”.

I simboli contano e c’è tutto di una storia - la solita storia del tempo che mette sempre, ma sempre davvero, ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo (e i burattini?) - mentre quella storia te la stanno raccontando in una intervista: l’aspirante santo che vende ogni insegnamento, ogni valore, ogni dignità per trenta denari, gli oggetti sovrastimati per comodità e che però valgono niente anche se si fanno pagare profumatamente, il martire che aveva la sola colpa di difendere Amore e Verità e il burattino bugiardo che finiva fregato sempre dal suo stesso naso, rendendosi ridicolo. E finisci per pensare che la pena maggiore – ma quella pena che è insieme pietà e affettuosissima e preoccupata tenerezza – non te la fa il martire, perché, come ci dice ancora Agostino, “un martirio, come una condanna a qualche settimana di carcere, finisce, mentre la bugia rende schiavi (e burattini manovrati) per sempre”.

“La grande bugia – ci riporta Agostino sulla terra – nel mio caso è stata quella di farmi passare per un delinquente. Io volevo solo andare forte con le motociclette, ero un ragazzino”. Lo ripete ancora, come una ossessione, tornando sempre lì. E allora proviamo a buttare il discorso sulla passione.

“Non ne ho una sola – ci risponde indicando con i suoi occhi azzurri la statuetta di una donna nuda e in una posa non proprio casta – Battute a parte, io più delle moto ho amato la velocità, quello che le moto rappresentano”. Viene naturale chiedergli, a questo punto, che cosa è per lui la velocità e è lì che Agostino o’ Pazzo regala la vera perla di una giornata passata insieme a lui: “La velocità è l’esaltazione della frenata. Essere veloci è saper usare alla perfezione i freni. E adesso ti spiego pure perché, ma tu devi metterti nei panni di un vecchio motociclista che ha imparato a andare in moto ai tempi dei freni a tamburo, che di casino ne facevano tanto, ma di farti fermare non se ne parlava. Mica come queste moto di adesso che con tutta questa maledetta elettronica sono diventate smartphone con le ruote. A andare veloci sono capaci tutti, essere veloci, però, è sopravvivere alla velocità. E alla velocità sopravvive solo chi sa frenare. Più tardi possibile e nella migliore maniera possibile. Migliore significa che deve essere anche bella da vedere, perché lo spettacolo conta sempre. La vera arte è la frenata, perché frenare è mettere insieme ingranaggi che devono funzionare alla perfezione: la posizione del corpo, la capacità di ascoltare con le orecchie quello che ti dice il motore, la capacità di individuare con gli occhi il punto più liscio per metterci le ruote, il modo di puntare le mani sul manubrio, la distribuzione dei pesi, la pressione da fare e, soprattutto, la capacità di capire il momento giusto mettendosi in simbiosi con forcella e sospensioni. Frenare è sensi e percezione. Mica vale solo per le motociclette, pensaci! Sì, te lo ripeto, la velocità è l’arte di saper frenare. Io frenando ci ho schivato i proiettili, non sai quante volte mi hanno sparato addosso. Solo che io sapevo frenare, i proiettili no! Quindi chi era quello veloce?”

Qualcosa di molto simile, tanti anni fa, ma alla bergamasca invece che alla napoletana, l’ha detta anche Giacomo Agostini. “Sì, Ago e io siamo conosciuti nel tempo – ci ha raccontato ancora Agostino ‘o Pazzo – Lui però certe cose le faceva nei circuiti, che all’epoca, per carità, erano pericolosissimi, io le facevo per strada, in mezzo ai vicoli e mentre mi sparavano. Abbiamo fatto anche qualche film insieme perché io, dopo le mie vicende, ho lavorato anche nel cinema, sia come attore che come stuntman. Dopo la galera sarebbe stato facile diventare un mascalzone, ma a me le cose facili non sono mai piaciute e ho saputo frenare, buttando gli occhi su altre direzioni. Però tu vuoi parlare di motociclette, l’ho capito, quindi sì, ti dico che ci vado ancora. Ne ho diverse, ancora me la cavo più che bene, anche se è chiaro che non ho più l’incoscienza che avevo a vent’anni. Motociclista lo sarò per sempre, andare in moto mi fa stare bene. Le corse? Le seguo, anche se penso che i piloti di adesso sono dei mezzi automi programmati per gestire elettronica piuttosto che per guidare anche con la fantasia; ho conosciuto anche Valentino Rossi e probabilmente è stato l’ultimo di un certo modo di essere pilota. Sono innamorato pazzo delle moto italiane, le italiane hanno qualcosa in più e è innegabile, e speriamo in questo Bagnaia, perché una Ducati campione del mondo ci vuole proprio. Una moto italiana, che sia Ducati, Aprilia, Guzzi, Mv o quello che vuoi, la riconosci da lontano, una moto italiana è bella anche da vedere e da ascoltare. E’ italiana, dai, non devo stare a dirti altro: bellezza e qualità. Di moto ne ho un po’ anche lì dentro – indica un locale che è proprio a fianco all’opera di Banksy incorniciata dietro una teca, e cambia ancora discorso – Sai che quell’opera l’ho voluta io? Ci sono di mezzo io in questo regalo che Banksy ha fatto a Napoli”.

La seconda perla di giornata arriva proprio mentre parla di Banksy, perché inevitabilmente esce la più inopportuna delle domande: quindi tu sai chi è Banksy? La risposta di Agostino o’Pazzo è poesia, un inno a quell’arroganza che non ferisce, non stride, ma ammalia: “Semmai è Banksy che sa chi sono io, è lui che ha il mio contatto e è lui che mi riconosce se mi incontra”. Già, ce l’aveva detto quel passante, Agostino ‘o Pazzo è storia e non fa nulla per nascondere l’orgoglio di esserlo. Ribadendo, però, che l’obiettivo non è mai stato “diventare storia”, ma “rispondere a passione”.

“Ultimamente ho avuto qualche problema di salute – ci ha raccontato ancora – mi avevano dato per spacciato: pochi giorni di vita. Invece eccomi qua, sono passati già un paio d’anni: la morte non mi fa paura, ma comincio a pensare che sia lei ad avere paura di me (ride, ndr). Non lo so quando succederà, io è una vita che sono pronto e mi basta sapere questo. Mi basta sapere pure che la mia storia sopravvivrà, che le motociclette sopravvivranno e che l’arte non morirà mai. Lo vedi quanta arte c’è qui dentro? Ecco, ogni pezzo qui dentro racconta una storia, ogni pezzo contiene un messaggio, ogni pezzo è espressione di qualcosa. L’arte ce l’abbiamo dentro tutti quanti, poi c’è chi la esprime meglio e chi la esprime peggio, l’importante è farlo a modo proprio. E c’è chi la esprime con lo scalpello, chi con la penna, chi con il pennello. Io la mia arte l’ho espressa con l’acceleratore, i freni, i cavalli, firmandola come Agostino o’Pazzo. Il resto dell’arte, invece, l’ho cercato, collezionato, comprato, venduto e trasformato nella mia vita di Antonio Mellino, al di là di Agostino o’Pazzo, dentro questa Napoli che dimmi tu se non è arte essa stessa. Però, prima di salutarci, una cosa te la voglio dire: al Valico di Chiunzi c’è un asfalto perfetto, porta lì questa signorina (indica l’Aprilia con cui siamo arrivati a Napoli, ndr) e godi più che puoi, ma non ti scordare mai quello che ti ha detto oggi Antonio Mellino, o Agostino ‘o Pazzo se preferisci chiamarmi così: la velocità è l’arte della frenata!”.