“Se ho ragione verrà una bella roba. Certo, potrebbe anche essere un disastro”. A parlare è Alessandro Ginelli, che a Borgo Panigale lavora nella comunicazione: 28 anni, sveglio, malato del pallone, prova vivente del fatto che in Italia c’è anche chi regala un po’ di fiducia agli under 30. Sono in Ducati per prelevare una Diavel V4 e abbiamo deciso di approfittarne per una visita al museo guidati dal suo curatore, Livio Lodi. Un personaggio enorme. Uno che potrebbe stare in televisione, in Parlamento, al mercato ortofrutticolo di Testaccio o in un’aula universitaria davanti a centocinquanta studenti con la stessa compassata teatralità a srotolare un repertorio chilometrico: musica, cinema d’autore, fantascienza, Formula 1, corse, meccanica, aeronautica.

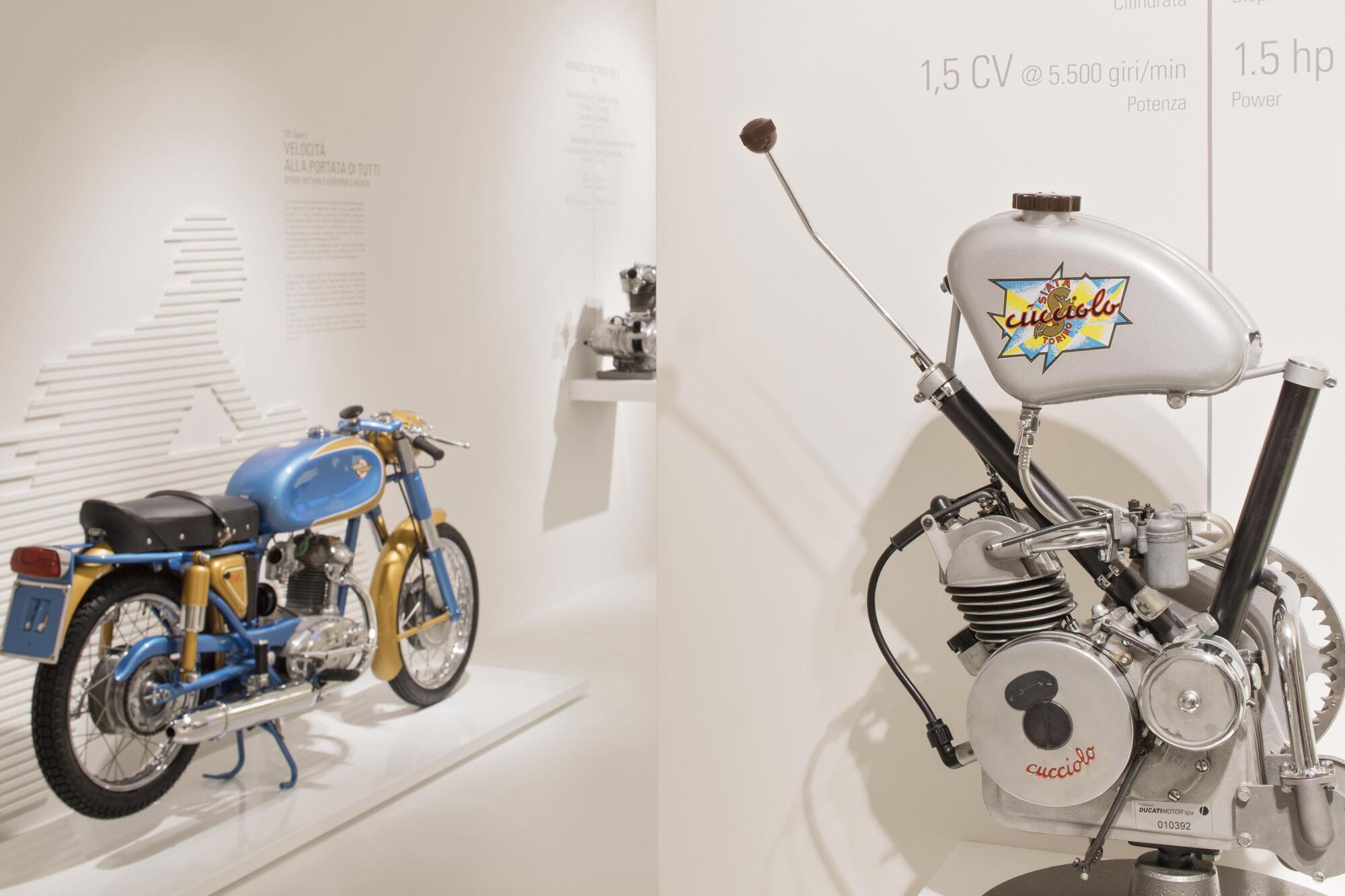

“Questa non è una sfida, non è un duello. Io sono qui da più di vent’anni e mi hanno intervistato per giornali, radio, televisioni, videocassette. Ed è cambiato anche il modo di narrare un’azienda, voi giornalisti non subite più passivamente per sentire le solite canzonette”, mi dice appena ci incontriamo in una sala in cui sono esposti i trofei delle ultime corse. “Voi siete alla costante ricerca di aneddoti”, continua a spiegare. Livio: cinquantotto anni, un metro e settanta, occhiali graduati, occhi vispi. Parla di Bryan Salad Surgery e Tarkus, due lavori degli Emerson Lake & Palmer a cui è legatissimo. Dice di preferire il termine iconoclasta a iconico e tra una cosa e l’altra si produce in frasi come la seguente: “Un romagnolo segue anche la corsa dei calabroni per aria, se fanno abbastanza rumore”. Roba che ti puoi rivendere al bar. Quello che imprime subito è un contatto visivo da incantatore di serpenti, sa come scegliersi le sue pause. “Come ti chiami?”, e riparte subito: “Vabbè, ti spiego: io sono un appassionato di storia e non guido la moto. A te piace la musica? La si può amare anche senza saperla suonare, giusto? Ecco, così”. Ha ragione. Mentre parla, un po’ affettato, si muove di continuo ma con armonia, la sua è quasi una danza da pugile. Ci metto qualche minuto a capire che sta camminando. E che lo sta facendo all’indietro e di proposito per guidarmi dentro al museo senza smettere di parlare o di concentrarsi su altro: occhi fissi, parlata inarrestabile. Me ne rendo conto che siamo arrivati davanti al Cucciolo, il primo motore prodotto dalla storia Ducati. Lì mi accorgo di avere di fronte un artista. Alessandro Ginelli è forse stupito quanto me, anche se lui e Livio si conoscono da diversi anni. Due ore più tardi capirò che Livio di questo museo è parte integrante: mi racconta di sé, della 916 nascosta per vent’anni, del mondiale di Bagnaia più emozionante di quello di Stoner, di Gordon Murray che è come Babbo Natale, del desmo e della differenza tra emiliani e romagnoli. Poi fa anche una domanda, producendo la risposta a tutto questo.

Breve storia di Livio Lodi, curatore del Museo Ducati

“Mi definisco più raro del panda”. Livio sceglie bene le parole e, appunto, cammina all’indietro. “Non ho lauree, però mi sono salvato con la passione per la storia che mi ha fatto finire qui nel 1998, dapprima come assistente. Nel 2001 sono diventato curatore del museo, ho avuto fortuna. Quando l’ho capito mi sono detto che era il momento di fare sul serio, di tradurre la passione in un lavoro. Ho ascoltato tutti, gente che lavorava qui negli anni Venti coi fratelli Ducati, gente che ha assistito al bombardamento fuori di qua (l’operazione Pancake del 1944, che rase al suolo la fabbrica, ndr). Poi ho parlato con chi ha lavorato sulle prime Ducati da corsa, grandi meccanici come Franco Farnè, Mario Recchia, gente nel primo Team degli anni Cinquanta. Ruggero Mazza, prima che diventasse meccanico MV a lavorare con Agostini. La prima domanda che mi sono fatto è stata semplice: perché un’azienda che produceva apparecchiature elettrotecniche e condensatori cominciò coi motori? Il dopoguerra era povertà, servivano mezzi per muoversi”.

Di spettacoli ne ha fatti certamente di più importanti rispetto a questo: “Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell: ne sono passati in tanti qui. Ho conosciuto Gordon Murray. I parenti di Hailwood. Paul Smart e sua moglie Maggie, la sorella di Barry Sheene. Phil Read. E vedere Gordon Murray è stato capire che Babbo Natale esiste davvero: l’hai sempre sognato da bambino, poi un giorno ti dicono che non esiste. No, no. Esiste eccome, io l’ho visto”. L’intensità che ci mette però è comunque alta, così mi chiede chi è il mio Gordon Murray e gli rispondo Valentino Rossi. Gli domando se la cosa lo infastidisce: “Impossibile, qui siamo in un agorà”. Civiltà, roba di tutti. Ripartiamo: “Un po’ di tempo fa è venuta in visita una famiglia e c’era questa bambina con un pupazzo fra le braccia. Quando le ho chiesto se le aveva dato un nome lei mi ha risposto di sì, che si chiamava Pecco. Ecco, quella roba lì…”. Si batte il pugno sul cuore, poi scende fino alla pancia mimando uno squarcio.

Il Cucciolo e la Marianna, l’inizio di tutto

Siamo arrivati alla prima sala trasportati dai piccoli passi all’indietro di Livio, che in testa ha tutto chiaro: “La Ducati nel ’54 venne scorporata in due, questa è la Ducati Meccanica. Ci serviva una cassa di risonanza forte però, che al tempo era la competizione. Il problema è che delle corse leggevi sul giornale, lo vedevi al cinema. La Ducati fa la 125 Gran Sport Marinna, moto nata col compito preciso di fare corse di durata. Lo sappiamo perché ha la sella lunga, con la posizione di guida che cambia se sei su di un lungo rettilineo o tra i monti. Il fatto di avere il cambio a destra e con le leve così lunghe è perché potevi usarlo da due diverse posizioni di guida. Hai i cavi di ricambio perché il pilota doveva essere anche meccanico. E le molle sono esterne non per bellezza, ma perché se si fosse spezzata l’avresti cambiata tu in autonomia. E questi quattro anelli sono il GPS, perché ci fissavi la cartina”.

Praticamente è la Parigi-Dakar, però su strada. Un viaggio in un’Italia che non esiste più, come un libro di Luigi Ghirri, una piccola poesia che mette insieme quello che siamo stati e, soprattutto, quello che siamo in grado di essere. Da qui Livio Lodi continua: “La gente vede questa moto vincere e la vuole, ma non puoi dare alle persone la Desmosedici di Bagnaia. Gli dai qualcosa che ci si avvicina. E così arriviamo alla Panigale degli anni Sessanta, la serie Sport. Queste moto qua all’epoca non erano solo belle: dovevano essere affidabili, avere costi contenuti. Per dimostrare quanto fosse performante le abbiamo messo una carena a siluro e abbiamo abbattuto 46 record nell’ovale di Monza. E quel pilota è ancora vivo, ci sentiamo spesso. Per l’affidabilità? Abbiamo preso la 175 T e l’abbiamo preparata per il giro del mondo, girando un documentario in otto millimetri. 67.000 chilometri. Questo museo è stato principalmente dedicato a moto da corsa, poi nel 2016 per i 90 anni dell’azienda abbiamo cominciato a pensare di raccontare di più il fenomeno con mezzi stradali, a partire dai due dipendenti che negli anni Cinquanta attraversarono in un anno cinque continenti e quattro rivoluzioni - nel ’57, senza Google - con due Ducati”.

Il Ducatista, la Ducati e il Desmo, che nasce dall’amicizia tra Fabio Taglioni ed Enzo Ferrari

Cambiamo sala, camminiamo, giriamo attorno alle moto. Poi torniamo indietro, di nuovo avanti: Livio si giostra gli spazi ed è un po’ come un direttore d’orchestra che fa parlare prima una moto, poi un’altra, poi torna indietro di due. Per un attimo penso al giorno - spero lontanissimo - in cui qualcuno verrà chiamato ad affiancarlo e poi sostituirlo per sopraggiunti limiti d’età: quel qualcuno dovrà essere un maledetto fuoriclasse. “Qui ci sono motociclettine che hanno fatto la nostra storia: la Monster, la Supermono e la 916. Ora siamo in MotoGP ma abbiamo iniziato con le 125, poi devi pensare che l’ultima moto da corsa prima della Desmosedici MotoGP è stata la 500 del 1971. A vederla quella moto non gli daresti due lire, eppure è stata la prima bicilindrica Ducati, senza Desmo. Da lì abbiamo fatto la prima maxi moto stradale, e in seguito Ducati non realizzò la 750 Imola, che vinse la 200 miglia di Imola del ’72 con Paul Smart contro Agostini. Un atto iconoclasta. Quello fu il prodromo della Suoperbike di oggi, perché parliamo di una moto derivata di serie. Ma la verità è che questa storia ad ascoltarla tutta è un casino. Però a un certo punto capisci che non è solo la motocicletta rossa, la motocicletta figa. Voglio dire, chi è il Ducatista di oggi?”. Livio si pone la domanda e risponde subito: “È uno che magari, un giorno, si sveglia nel cuore della notte per chiedersi come mai è stato scelto il bicilindrico, da dove arriva il desmodromico e magari, a quel punto, si chiede anche perché la moto è rossa”.

Sul muro c’è uno spaccato del sistema desmodromico. Gli chiedo di spiegarmi come è diventato un simbolo Ducati. “Tu non lo sai”, risponde. “Ma quello che vuoi sapere è come abbia fatto un ingegnere motociclistico a sviluppare motori con un sistema, appunto il Desmo, pensato per le auto. La risposta è molto semplice - per me. La Ducati andava a collaudare le sue moto all’autodromo di Modena, dove andavano anche le case automobilistiche. Non è come adesso, ci si incontrava tutti nello stesso circuito e ci si davano dei turni. Taglioni ebbe l’occasione di parlare con diversi ingegneri e progettisti di Ferrari e Maserati, divenne così amico di Enzo Ferrari. Quest’ultimo gli parlò, in maniera molto amichevole, del suo sconforto di fronte alla possibilità di contrastare le Mercedes di Formula 1, che avevano un motore 8 cilindri in linea desmodromico. Quando tornò a casa - e queste non sono storielle inventate per farci podcast, me lo raccontò Taglioni - cominciò a pensare che su moto monocilindriche in teoria sarebbe stato più facile costruire motori con sistema desmodromico. Queste moto erano dei mostri, perché avendo eliminato le molle avevamo un limite in meno: negli anni Cinquanta l’acciaio era quello che era e se si rompeva una molla il motore saltava per aria. Eliminando questo problema, la nostra moto era praticamente indistruttibile”.

Perché i romagnoli fanno le corse e gli emiliani i motori?

Di uno come Livio bisogna approfittare. Così gli chiedo il motivo per cui, secondo lui, buona parte dei piloti italiani - nonché buona parte dei migliori al mondo - sono romagnoli, mentre Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati e non soltanto sono in Emilia. Lui sorride e parte senza esitazioni: “In Emilia è dove fanno i giocattoli, ma i parchi giochi sono tutti in Romagna. Perché? Perché l’Emilia è stata sempre industrialmente più forte, ma il cliente tipo è il romagnolo. Vuoi sapere perché? Questa è una regione che ha viaggiato sempre a due velocità, l’Emilia fa industria, ceramiche… dalla fine dell’Ottocento con la ristrutturazione delle ferrovie, le locomotive, e la produzione per i campi dei primi trattori, delle trebbiatrici. I rudimenti di meccanica vengono anche da quello e, intanto, chi ha fabbriche ha anche più soldi. L’aspetto di lusso della macchina è cresciuto in Emilia, mentre in Romagna di soldi ce n’erano meno e di produzione anche, la gente lavorava la terra e aveva piccole o grandi attività, quindi si muoveva in bicicletta. Ecco perché in Romagna c’è questa grande scuola di ciclismo, questa voglia spasmodica di andare sulle due ruote a pedali. Per loro la vita è così, sono sempre cresciuti con questa necessità. Tra gli anni Sessanta e Settanta si correva a Rimini, Riccione, a Cesenatico… per le strade. Era una palestra per i piloti che dovevano scaldarsi i muscoli, perché il mondiale cominciava a maggio e loro volevano essere pronti. E poi le gare su strada attiravano un sacco di gente e un bell’indotto turistico, in Romagna questa cosa funzionava. Ma alla fine è un tutt’uno. Pensa alla piadina: rucola e stracchino, prosciutto. Addirittura i veri romagnoli la mangiano con le sarde. La capacità di inventarsi delle situazioni per loro è sempre stata fondamentale, così come la semplicità. Quando poi si fermò tutto per l’incidente di Angelo Bergamonti, che morì a Riccione nel 1971, sul lungomare, passarono all’autodromo di Misano, inizialmente pensato per le automobili. E poi oh, c’è Pesaro: Benelli, Morbidelli…”.

Una Ducati 916 con venti chilometri e le altre meraviglie contemporanee

Arriviamo davanti a quella che per molti è la moto. Gloriosa, eterna, irripetibile. “Noi nel 1989 la chiamavamo 851 Rimini, il numero di progetto era il 2268. La gente non ci pensa, ma la Ducati 916 è stata fortemente ispirata dalle moto da competizione: scarichi sottosella come le 500 da Gran Premio, forcellone monobraccio come si era visto sulla Honda RC30. Non voglio sminuire Tamburini, lui è stato bravissimo e ha fatto una moto strepitosa. Ma la verità è che la sua idea è stata quella di fare una moto che riprendesse le cose che gli piacevano nelle corse, tant’è che collaborò con Cagiva per la serie 500. Per il resto la 916 non ha mai visto la galleria del vento. Tamburini la caricava sul furgone senza farsi vedere e ci andava a girare sui passi, avanti e indietro. Chiamò i suoi amici a Ferragosto del ’93 per far vedere loro il prototipo: faticavano a crederci”.

L’esemplare che abbiamo davanti, però, ha una storia ancora diversa. Livio ride, pregusta il momento. “Guada i chilometri”, mi dice. “Questa moto, mai immatricolata, l’ho nascosta per quasi vent’anni qua dentro, col rischio di essere licenziato più volte. Questa è una delle due moto che vennero mandate alla mostra The Art of Motorcycle per il Guggenheim Museum di New York nel 1997, quando te probabilmente giocavi ancora col pannolino. Quando tornò dopo due anni controllai il numero di telaio, scoprendo che si trattava di una delle prime 916 realizzate da Cagiva a Varese, nel 1994. Decisi di nasconderla nel magazzino del museo, di coprirla con dei teli e lasciarla lì. Col passare degli anni in diecimila mi hanno cercato per averla: ‘ma hai saputo dov’è finita?’, io col cacchio che gliel’ho detto. Pensavano me la fossi intascata. Poi, quando abbiamo rifatto il museo nel 2016, ci siamo ritrovati con la necessità di trovare moto originali, non modificate, martoriate o pisolate. Io dissi che la soluzione c’era, ma che avrebbero dovuto mettere nero su bianco il fatto che non mi avrebbero licenziato. Eccola qui, davanti a te. L’ho nascosta per più di vent’anni ed è ancora nuova, quei chilometri (20, ndr) li ha fatti solo a spinta”.

Poi tutte le altre. Una particolarissima 996 di Troy Bayliss per esempio: “Proposi a Ducati di fare una moto di colore argento, replica di Paul Smart e di quella 200 miglia di Imola del 1972, per salutare il nostro ritorno a Imola. È una cosa che la gente si ricorda ancora, anche se in gara 1 cadde e si ruppe la clavicola”. Fa impressione vedere la Desmosedici di Casey Stoner, quella del 2007, altra pietra miliare per Borgo Panigale. Dico a Livio che a me gela il sangue l'idea che la GP7 di Stoner sia più vicina - come concetti, stile ed estetica - a una 916 rispetto, per esempio, all’ultima Panigale o alla moto di Bagnaia. Vedi i materiali impiegati, gli ingombri e la filosofia e capisci che da quel primo mondiale è passata un’era. Lui dice di sì, che è naturale. E quando arriviamo all’ultima, la Ducati Desmosedici col numero 1 di Francesco Bagnaia, quasi si commuove: “La gente viene qui e corre a vedere questa, è la punta dell’iceberg. Poi però va a ritroso e studia tutto”.

L’inizio è solo alla fine

Siamo quasi alla fine, capisco che Livio si è tenuto il meglio per il finale. “Adesso ti faccio vedere una cosa, una cosa che abbiamo sempre cercato nel posto sbagliato”. Entriamo nell’ultima stanza: pareti nere, musica, immagini, una teca al centro illuminata da un faro. “È la prima pietra Ducati”. Pausa. “Fu messa nel 1925”. Altra pausa. “Non ti starai mica commovendo? Vabbè, pensa cosa potrebbe raccontare questa pietra. Intanto ci tengo a dire che il ritrovamento non è tutta farina del mio sacco, anche se questo è uno dei compiti che mi ero dato dopo aver fatto tutta una serie di cose per questo museo e o fatto ribaltare non so quanti metri cubi di terra per ritrovarla. Il figlio di Bruno Cavalieri Ducati mi disse che il padre l’aveva fatta posizionare davanti al vecchio ingresso, quello che si vede sempre nelle foto con tutti i dipendenti. Poi però la spostarono sotto un nuovo edificio, ovvero la sede della Ducati Elettrotecnica che in seguito venne venduta alle Generali e presa in affitto dalla Camera di Commercio di Bologna. Un bel giorno ci girano una foto e noi, con altri colleghi - perché non è una cosa di cui voglio prendermi il merito da solo - capiamo che era lei, la prima pietra. Il mese scorso l’abbiamo smurata e restaurata. La pietra era cava e dentro era stato messo un tubo d’ottone con una pergamena, una sorta di preghiera benevola. Solo che dentro al tubo è rimasta una specie di poltiglia, perché l’umidità di una pietra in arenaria e di un tubo d’ottone purtroppo non hanno preservato quello che c’era dentro. Mi dicono che sono diventato un Indiana Jones”.

È così incredibile che sembra finto. Penso alla dedizione di quest’uomo, al significato che per lui ha quest’azienda, a questa pietra cercata per anni e sepolta per quasi un secolo. Alle volte in cui sarà andato a dormire pensando di esserci vicino, a quando la risposta non arrivava. Penso che Livio Lodi è fortunato, ma lo è anche chi è riuscito a incontrarlo qui, nel suo tutto. “Ora però una domanda te la faccio io”, mi dice alla fine. Mi chiede perché i giornalisti sono sempre alla ricerca di qualcosa con cui impressionare il lettore.

Perché lasciare qualcosina è il nostro istinto primordiale più grande. Non tutti ci sono riusciti, però tutti ci proviamo alla nostra maniera. Facendo figli, inseguendo l’arte, con lo sport. Lasciare qualcosina come ci riesce meglio, come ha fatto lui, Livio, per centinaia di volte, accompagnando le persone nel suo museo.